まどろみながら目を覚ます。ホテルのバルコニーを覗く窓からは、ようやく微かな光が差し込んできたところだった。久しぶりに体感した時差のせいか、随分と早く起きてしまったようだ。やがて木々の葉や家々の屋根を静かに打つ雨音が響いてきたかと思うと、巨大なバケツの水をひっくり返したかのようなスコールに変わった。こうしてスリランカ最大の都市コロンボで、私は今回の取材の最初の朝を迎えた。

前日の飛行機の上から眺めた、潤いに満ちた大地を思い浮かべた。巨大な湖の周りには田畑が広がり、傾きかけた陽をきらきらと反射する。湿地帯を樹々が囲み、緑が深いからか、遠くの大地は霧のような雲の下で黒々と輝いて見えた。この国から日本に発つとき、ウィシュマさんはどんな思いでこの景色を見つめていたのだろうか。結局、彼女の旅は片道となってしまったのだ。

コロンボへと向かう機内から

Contents 目次

ウィシュマさん実家に刻まれていたもの

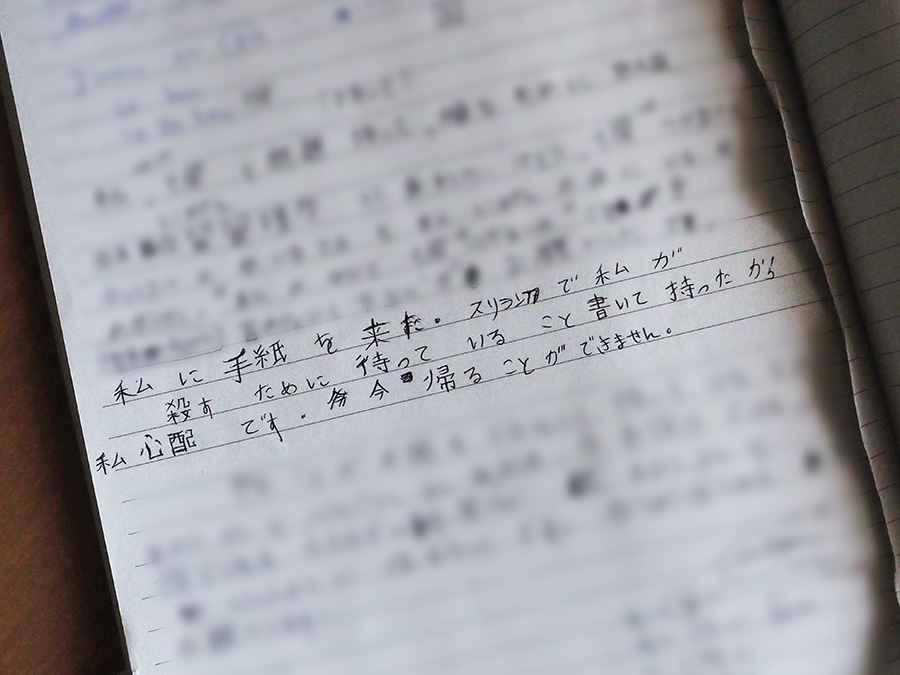

日本で英語教師になることを夢見て来日したウィシュマ・サンダマリさんは、その後、学校に通えなくなり在留資格を失い、昨年8月に名古屋入管の施設に収容された。スリランカに帰国できない理由として、同居していたパートナーからのDVと、その男性から収容施設に届いた手紙に、「帰国したら罰を与える」など身の危険を感じるような脅しがあったことを訴えていた。

ウィシュマさんが収容中に書き残していたノートの言葉。危害を加えられるかもしれない、その恐怖が綴られていた。

スリランカに降り立った日、数十人ほどのまばらな乗客とともに空港に降り立ち、ワクチン接種証明書と出発直前に受けたPCR検査のペーパーを見せ、あっさりと入国審査は終わった。空港内の免税店の定員たちは、皆医療者のような白や水色の防護服を着て物々しく見えるが、コロナ禍で観光客が激減しているせいか、所在なげに店内を見まわしたり、おしゃべりをしたりしている。念のため、こちらに来てもPCR検査を受け、結果が出るまでホテルに待機することにしていた。

無事に陰性という結果も得られ、私たちはコロンボから車で1時間ほどの、ウィシュマさんの実家へと向かった。街はコロンボとキャンディという都市を結ぶ大通りに貫かれている。車で2時間ほどの距離にあるキャンディは、仏陀の歯が安置されている仏歯寺のある歴史深い街としても知られている。

コロンボとキャンディを結ぶ通りの夕暮れ

商店が並ぶにぎやかな通りをそれると、喧騒はすぐに遠のいていく。やがてココナッツの林や田んぼが広がり、民家が点在するのどかな村にさしかかる。車は道端で昼寝をしたり、ぶらぶらと歩きまわったりしている犬たちを通り越しながら、でこぼこの道を進んだ。そんな坂道を下る途中の、木々に囲まれた白壁の家が、ウィシュマさんの育った場所だった。

最初に門まで出迎えてくれたのは、ウィシュマさんが可愛がっていたシェパードのシェニーだった。そしてウィシュマさんの妹であり次女のワヨミさん、母のスリヤラタさん、ワヨミさんのパートナー、86歳になる祖母のミリさんが、共に温かく迎え入れてくれた。ワヨミさんは、ウィシュマさんが亡くなった事件の真相究明を求めて今年5月1日に来日したが、精神的にも限界を迎え、9月24日にスリランカに帰国していた。とりわけワヨミさんを追い詰めたのは、ウィシュマさんの居室の映像の一部を、代理人弁護士が同席できない形で見ざるをえなかったことだ。以来、小さな部屋に入ると、その映像の中で観た「たんとうさーん、たんとうさーん」という、ウィシュマさんが助けを呼ぶ声が頭の中に響いてくるようになってしまったという。今は三女のポールニマさんのみが日本に残り、ワヨミさんはスリランカから真相究明を続けるという。

ワヨミさん(右)と母のスリヤラタさん

思い出の染み込んだ品々

じめじめとした気候でも、窓の大きなリビングは風通しがよく心地良い。木製の食器棚の上からは、2013年に亡くなった父の写真の横で、ウィシュマさんの遺影が静かに微笑みかけていた。4年前の6月、このリビングに、紺色の大きなスーツケースを広げ、ウィシュマさんは妹たちと共に「あれが足りない、これも持っていかなきゃ」と、慌ただしく日本行きの荷造りをしていたそうだ。

ふたつのベッドと全身鏡が並ぶ小さな部屋は、三姉妹が仲良く並んで眠っていた場所だ。「姉が“絶対に部屋をそのままにしておいてね”と言って日本へ発ったので、私たちはその通りにしてきたんです」とワヨミさんが語った通り、ドレッサーに並ぶ化粧品やクローゼットの服は、昨日までウィシュマさんがそこで生活していたかのような営みを感じさせる。おしゃれが好きだったウィシュマさんは、お気に入りの服を着ては、この鏡の前でポーズをとり、三女のポールニマさんと写真を撮って盛り上がっていたそうだ。

生前にウィシュマさんが、ふたりの妹と共に過ごしていた部屋

壁にはウィシュマさんが描いたミッキーマウスや、かわいらしい家のイラストが並ぶ。「日本のメディアで、ウィシュマがノートに描いた絵が報道されているのを見て、すぐに娘の描いたものだと分かったんです」と、壁をじっと見つめながらスリヤラタさんは語る。ワヨミさんも目を細めながら振り返る。「私たちが子どもの頃、こうやって壁に絵を描いて、シーツをすっかり汚してしまったことがありました。“お母さんに怒られる!”ってそのシーツを隠したのですが、父が“子どもたちをしかってはいけないよ。想像力が豊かなことはいいことじゃないか”と母に話してくれたんです」。

ウィシュマさんが壁に書き残したイラスト

「これはウィシュマが気に入っていたサリー、これはお寺の日曜学校で仏教を教えていたときのもの。この白いサリーは結局、袖を通すこともなかった……」。クローゼットから、今は遺品となってしまったウィシュマさんの服を取り出しながら、スリヤラタさんは肩を震わせた。ワヨミさんが、後からそっと教えてくれた。「私が姉の遺品であるスーツケースを日本から持ち帰ってきたとき、母は一日寝込んでしまったんです。今でも夜中に起き出しては、リビングで泣いたり、何かを考えこんでしまったり……」。

スリヤラタさんとワヨミさんは、家族の思い出の写真や品々も見せてくれた。まだよちよち歩きの頃のウィシュマさん、仲良く部屋の前で並ぶ三姉妹、地域の英語のスピーチコンテストでの表彰式――。成長の軌跡が、その一枚一枚にありありと刻まれていた。日本への渡航前、ウィシュマさんが祖母のミリさんと仲良く並んで撮影した一枚があった。ワヨミさんは声を詰まらせながら語る。「祖母がもう年なので、亡くなってもその顔を覚えておきたい、と一緒に撮ったんです。まさか、姉の方が先に亡くなってしまうなんて……」。

部屋の前で撮った三姉妹の写真。同じ階段の前で。

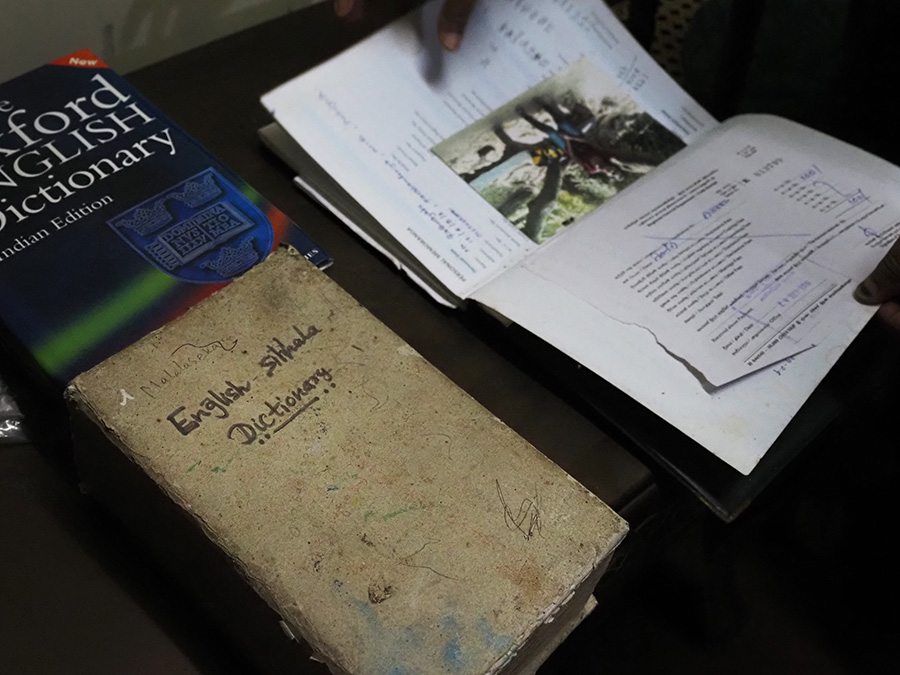

父がつくってくれたという白いカバーがボロボロになり、手書きでタイトルを書き直した英語とシンハラ語の辞書は、ウィシュマさんが最初に英語を学ぶために使ったものだった。「ウィシュマはこの辞書を、私の心そのものだから、私が死んだら一緒に供養してほしい、と語っていたんです」と、スリヤラタさんは辞書をそっとなでた。ワヨミさんが続ける。「姉は日本に行く前、“私は日本で死ぬんだから”と話していたことがありました。ずっと住み続けたいくらい好き、という意味だったのだと思いますが、こんな形で、その通りになってしまうとは思いもしませんでした」。

ウィシュマさんがボロボロになるまで大切に使っていた辞書

ウィシュマさんは子どもの頃から活発な人だったという。「私たちが泣いたり悩んだりするときも、姉の元気な姿がいつも励みでした」とワヨミさんは振り返る。ビンロウの木の大きな枝葉に妹たちを載せて引っ張ったり、母に内緒で妹たちを誘い、田んぼの真ん中で水遊びをしたり、今でも幼い頃の光景が目に浮かぶという。姉妹で小魚を捕まえてバケツで持ち帰ってくると、父は必ず「命を大切にしなさい」と池に戻させた。ウィシュマさんが仏教の教えを大切にしていたのは、そんな父の影響があったのかもしれない。

父は理容室を営んでいた。自宅の側に店を構えたのも、少しでも長く、娘たちと時間を過ごすためだったそうだ。3人の娘たちは、学校が終わると父の理容室に向かい、シェービングクリームを作ったり、道具を整えたりしながら、父の仕事を手伝った。「朝から下校の時間まで、その日学校であった出来事を、全て父に話していました」。そんな娘たちの話に、父は喜んで耳を傾けていたという。「父は私たちのヒーローでした」と、ワヨミさんは当時のことを懐かしそうに語る。

リビングに掲げられている、ウィシュマさんと父の写真

そこに浮かんでくる娘の姿

ワヨミさんが20歳を過ぎた頃、父が心疾患で他界した。母はどちらかというと内向的だったこともあり、長女のウィシュマさんが代わりに寺院での行事に出向くなど、一家の柱として近所とのかかわりを担っていたという。

実はウィシュマさんは学生の頃、テレビ局でパートタイムで働き、ジャーナリズムを学んでいたこともあった。当時はまだ北東部で、「タミル・イーラム解放の虎」(LTTE)との戦争が続き、ジャーナリストの死も相次いでいた。ウィシュマさんはそうした前線で取材をするジャーナリストを目指していたものの、家族は身の安全を案じて反対したのだという。

ジャーナリズムの道に進むことを諦めたとはいえ、教師の仕事も、ウィシュマさんにとっては小さな頃からの憧れだった。「ウィシュマは子どもの頃、先生ごっこをしてよく遊んでいました。私と夫が生徒役で、ウィシュマに“こら!どうして授業をさぼったの!”と怒られ、夫が泣きまねをしたりしていましたね」と、スリヤラタさんは微笑みながら過去を振り返る。

ウィシュマさんの愛犬、シェニー

スリランカでは日本のドラマ「おしん」が繰り返し放送されており、ウィシュマさんたちも幼いころから日本へのイメージを膨らませていたという。そうしたイメージに加えて、ウィシュマさんは、働いていたインターナショナルスクールで、実際に日本からやってきた子どもたちと接することになる。「姉はその子たちととても仲良くなって、いつしか日本の子どもたちに英語を教える教師になりたいと思うようになったようです」とワヨミさんは語る。しかし日本に留学したいなどというと、母は心配するかもしれない。ウィシュマさんは独学で日本語を学び、こっそりと渡航の準備を進めることにした。「姉がスマートフォンにイヤホンをつないで、何かを一生懸命聞いているので、“何を聞いてるの?”と尋ねてみると、日本語の音声でした」。

お金を貯め、日本語の試験も受け、いよいよ母に留学の決意を打ち明けた。最初は強く反対していた母だったが、ウィシュマさんの熱意を知ると、「安全でいい国だし、そこまで言うならしっかり勉強しなさい」と、渡航を認めてくれたという。心配する母とは対照的に、妹たちは「あの日本に、ついに姉が旅立つんだ」と大喜びだった。「リビングにいると、日本に行く前、机に向かって熱心に勉強していたウィシュマの姿がそこに浮かんでくるんです」とスリヤラタさんは声を震わせた。

ウィシュマさんが愛用していた帽子を見せてくれたスリヤラタさん

家の庭には、ランブータンやマンゴスチン、カレーリーフなど、フルーツから野菜まで、瑞々しい緑が広がっていた。庭の角には背の高いココナッツの木がはえ、中でもオレンジ色に輝く実は「キングココナッツ」と呼ばれているものだ。実の端を鉈で割り、直接口をつけてほんのり甘いココナッツジュースをぐいっと飲み干すと、暑さの中で消耗していた体力が、一気に回復していくような清々しい感覚になる。

手際よくココナッツの実をさばき、その果肉で調味料を作るスリヤラタさん

「コッチ」と呼ばれる特別に辛い唐辛子とカレーリーフを庭から摘み、ワヨミさんはチキンカレーを仕上げてくれた。ジュッ!という、ココナッツオイルの弾ける小気味よい音と共に、鶏肉を炒めるスパイスやニンニクの香りがキッチンいっぱいに漂う。「母は肉を食べないので、これは姉が考えたレシピなんです。姉は父に学んで美容の資格も持っていたし、とにかく手先が器用で何でもできる人でした」。忙しく手を動かしながらも、ワヨミさんはキッチンに刻まれた時間を振り返る。

ウィシュマさんの大好物だったという、米粉を糸状にした「ストリングホッパー」を主菜に、家族は夕食を囲んだ。

優しい食感のストリングホッパー。シンハラ語での名前はインディ・アーッパ。

カレーや野菜を指で混ぜ口に運ぶと、ふわふわとしたホッパーの食感が鋭い辛さのカレーとよく合う。ふと、スリヤラタさんが食事の手を止め、リビングから門のほうに目をやった。「仕事から帰って来るとウィシュマは、門の向こうから、“アンメ!(母さん!)お腹すいた!お皿にご飯いっぱいに盛ってきて!”と、駆け込むように家に入ってくるんですよ」。きっとその瞬間、リビングの空気がパッと明るくなったことだろう。

すっかり暗くなった庭先で、虫の音と共にシェニーが寂し気にクゥーンと鼻を鳴らす。家族の日常のいたるところに、ウィシュマさんの思い出が宿っている。(後編に続く。)

ウィシュマさんが自宅の庭で自ら撮った写真。後ろに写っているのがシェニー。(ご遺族提供)

(2021.10.19/写真・文 安田菜津紀)

この記事の後編はこちらからご覧ください。

■スリランカ滞在記:ウィシュマさんの生きた軌跡をたどって(後編)[2021.10.25/安田菜津紀]

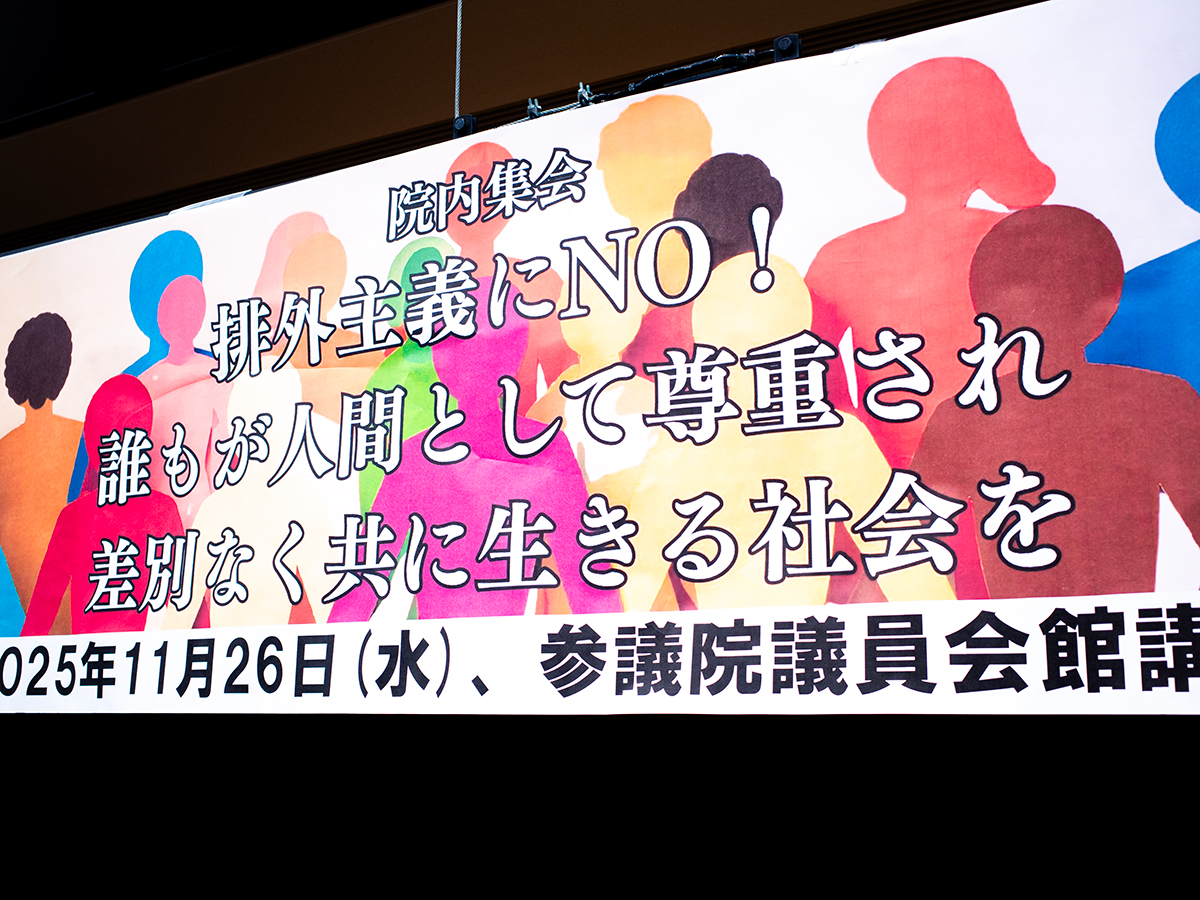

スリランカ出身のウィシュマさんが名古屋入管で亡くなってから、7カ月以上が経過しています。その間、中間報告書、最終報告書、そしてウィシュマさんが最後に過ごしていた居室を映した監視カメラのビデオ開示などをめぐり、真相究明に向けて、法務省、そして入管の不誠実な態度が問題視されてきました。あらためて、ひとりの人間の命を奪った構造と問題点について考えていきます。

▶関連動画はこちら

【取材報告】スリランカ『生きた軌跡をたどって』-なぜウィシュマさんの命は奪われたのか _Voice of People_Vol.11

▶関連記事一覧はこちら

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。