2021年12月初旬――。空は高く澄み渡り、風もなく、穏やかな陽光の降り注ぐ小春日和だった。東京から電車に揺られること3時間、福島県富岡町へと到着した。富岡駅の改札を出ると、駅前には綺麗に舗装されたロータリーが広がっている。そこは2013年、はじめて富岡でシャッターを切ったときに見た光景とは、まるで違う場所のようだった。周囲の建物はまばらで、被災地だと言われなければ、新規分譲開拓地のようにも見える。

津波により駅舎が流されてしまった富岡駅。2013年6月撮影。

2013年当時は、東日本大震災の発災から2年以上経ち、沿岸の被災地の街々では、徐々に瓦礫が姿を消し始めていた。そんな各地をめぐる中でも、福島県沿岸の、東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響を受けた地域は、ほかとは違った景色が広がっていた。震災後富岡町は、全域が原則立入り出来ない「警戒区域」に指定されていたが、2013年3月、「帰還困難区域」「居住制限区域」「避難指示解除準備区域」の3区域に分けられた。当時、やっと人の出入りが行えるようになった富岡駅周辺には、いまだ津波や地震被害の爪痕が刻まれた町並みが、そのまま残っていたのだ。

2013年6月、富岡駅周辺にはまだ震災当時の姿を残した建物が多く残っていた。

あれから数年、福島県の浜通り(※)では、南相馬や大熊町に立ち寄ることはあっても、富岡町はいつも通り過ぎるだけで、丁寧に記録をしたり、人々の話を伺ったりということをしてこなかった。

(※)浜通り

福島県は東の沿岸側から「浜通り」「中通り」「会津地方」と3つのエリアに分かれている。

富岡に戻って来たかった

そんな富岡町を今回訪れたのは、ある語り部の方のお話を伺うためだ。震災から10年以上の月日が流れ、当時の風景が目に見えて変わっていき、その記憶を伝承する語り部や祈念館の様相は地域によって様々だ。今回お話を伺うのは、現在富岡町役場に勤務している秋元菜々美さん。震災当時は中学1年生で、その後避難生活を経て、現在は故郷である富岡町に戻ってきている。平日は役場で働き、土日・祝日に語り部として人々を案内しているという。

「富岡町には、民間の方がつくった小さな慰霊碑のほかに、犠牲者に手を合わせる場所がないんです」と、秋元さんは語る。「ほかの被災地ではよく見かける、“津波がここまで来た”という案内表示もありません――」。そう語る秋元さんの瞳からは、故郷を大切に思うがゆえの寂しさが感じられた。

町を見下ろせる高台で、故郷への思いを語る秋元さん。

震災前の町の人口は約16,000人、現在はその1割強となる1,800人がここで暮らしている。いまだ原発事故の影響により「帰還困難区域」となっている地域もあり、秋元さんの実家も、そうした立入りの制限された区域の中にあった(その後実家周辺の地域は2022年1月に立入り規制が大幅に緩和――2023年4月には避難指示の解除を目指している)。

2011年3月11日、秋元さんは中学校からの帰宅途中、同級生とコンビニに立ち寄り、雑誌を読んでいた。突然の強烈な揺れに、初めは何が起こっているかわからなかったという。棚が大きく動き始め、目の前のガラスが砕け散った。

「幸い私の方ではなく、外側に向かってガラスが割れたので、怪我はしませんでした。“避難所に行かなきゃ”、という思いはあったのですが、どこが指定避難所かわからず、友人と一緒に学校へ戻ることにしました。道路には瓦など、色々なものが落ちていて、わずか数百メートルの移動だったのですが、“本当にたどりつけるのかな……”と不安だったことを覚えています」

その後家族と合流し、自宅近くの温泉施設へ避難。翌日、東京電力福島第一原子力発電所に続き、第二原発でも「原子力緊急事態」が宣言される。第一原発一号機の原子炉建屋が水蒸気爆発を起こし、事態は急速に悪化していた。富岡町の住民は全町避難を余儀なくされ、秋元さんも、近隣住人と一緒に、富岡から内陸へと向かった先にある川内村へと避難した。

それから郡山の避難所を経由し、茨城県へ、そして親族を頼り千葉県へと移り住むことになる。友人たちとも散り散りとなった。下校時間に交わした「また明日ね――」という言葉は、予想だにしない明日へと続いていた。

2013年、富岡駅のトイレの壁に残されていたイラスト。

「転校先の千葉の学校の人たちはみんないい人たちで、『大丈夫?』と気にかけてくれるんですよね。でも、私自身は震災で大きな被害を受けた景色を見たわけでもないので、『大丈夫?』と聞かれても、『なにが?』という感じでした。でも、そうやって心配されていると、なんだか私の故郷の富岡が“かわいそうな場所”だと思われているようで、周りには『富岡町から来ました』とは言えずに、『茨城県から来ました』と言ってたんですね」

その後千葉の気候が合わず、福島県いわき市に移り、高卒までそこで過ごした。それから内陸の郡山市で公務員の専門学校に通い、富岡町役場に就職し今に至る。

「他の地域で暮らしていても、“ただいま”と言えないような気がしていたんです。やっぱり、富岡に戻って来たかった――」

原発のある風景

海沿いを車で走りながら、「小学校の頃、あそこの港で“サメに触れる体験”というのがあって、『ああ、これがサメ肌か~』と思いました」と秋元さんが笑う。震災時の様子や原発の影響、今この町の抱える困難など、様々なテーマに触れながらも、秋元さんの話は常に「日常」の傍らにある。震災前、そこにはどんな日常があったのか――そうした話を聞くことで、「何が失われてしまったのか」ということが、より鮮明に浮かび上がってくる。

工事が続いている海沿いの幹線道路からは、真新しい防潮堤が見える。第二原発の見える場所に車を停めると、秋元さんは原発への思いをこう語った。

「原発が怖い、という意識は特になかったんですよね。小さな頃からそこにあるのが、“当たり前”だった。近所に、『エネルギー館』という原発に関する情報発信施設があったんですね。そこにはカフェやゲームコーナーが併設されていて、子どもたちの遊び場でもあったんです。私も友人たちとよく行ってました」

小学校の社会科見学で第二原発を訪れたり、「原発は未来のエネルギー」というような話を聞く機会も多かったという。友人の家族が原発関連施設で働いていることも珍しくなく、「公務員になるより東電で働く方が安定している」と、大人たちが話していたことも記憶に残っている。

富岡町は現在防潮堤と幹線道路により海から隔てられている。奥には第二原発の排気筒が見える。

「こういうと不謹慎かもしれませんが、私、今のこの“原発がある風景”ってわりと肯定的に捉えているんです。それは、原発事故があったからこそ、そう思うようになったというか……。あの排気筒って、町のどこからでも見えるんですよね。今は第二原発でも廃炉作業が始まっていますが、あの排気筒が撤去されてしまったら、津波や原発事故に対する“忘却”が進んでしまうんじゃないかなという危惧があります。そう思うと、あの排気筒や、原発そのものを見学施設として遺していくということも、ひとつの伝承の形としてありなんじゃないかなって。行政は、廃炉作業を“雇用促進”とも位置付けているので、難しいとは思いますが……」

現在、メルトダウンの起きた第一原発でも廃炉作業が進んでいるが、こちらも跡形もなく解体して終わりということではなく、遺していくことはできないだろうか。どちらの原発も、記憶を伝承する「震災遺構」としてこの地に遺すことで、後世を生きる人々にメッセージを伝え続けることができるかもしれない、と秋元さんは考えているのだ。

「浜通りには、原発が2個所(計10基)あったんだということも、忘れてほしくないですね。これだけの事故が起こりながら、社会はそんなに変わっていない。再稼働も続いていく。そうしたことを考えていくと、『それって原発だけの問題じゃないよね?』とも思うんです。再生可能エネルギーにしたって、まだまだたくさんの課題(※)がありますよね。その課題について検討しないまま推進していくというのは、原発が推進されたときと同じような“構造”があるんじゃないかという気がするんです。『福島イノベーション・コースト構想』というものもありますが、それにしても、大きな産業、国家プロジェクトを誘致して、それでその地域が豊かになるという考えはどうなのかな、と思う時があります」

(※)再生可能エネルギーの課題

太陽光パネルを例にあげると、製品寿命(25年~30年)が尽きる2040年頃に、①放置・不法投棄、②有害物質の流出・拡散、③最終処分場のキャパシティ といった、処分に関する課題に直面すると見られている。適切な仕組み、法制度、有害物質に関する情報公開などの取り組みが求められている。

「第二原発の廃炉作業にはこれから40年以上かかります。それだけでも、一生付き合っていくものだな、と思いますよね。さらには、その先の高濃度放射性廃棄物の最終処分場もまだ決まっていない状況です。もしかしたら、10年、20年と経つうちに、どこか県外に移送されることなく、ここにそのまま残されていく可能性だって、私はあるんじゃないかなと思うんです。他の地域に処分場を新設することで、その土地の文化や歴史が失われてしまうぐらいなら、このままここで最終処分されるほうがいいのかもしれない――とも思います。でもそれって、私たちの世代だけの話ではなく、今後何億年にも渡って影響のあることですよね。そうした危険なものがここに廃棄されているということを、どうやって次世代に伝えていくのか……」

「人間って、『開けてはいけない!』といわれると開けてしまいますもんね」、と微笑む秋元さんだが、何億年という年月の重みに、改めて問題の深刻さを痛感する。世界で初めて、かつ唯一の最終処分地として知られるのは、フィンランドのオルキルオトという、人口9,000人程度の小さな島だ。その最終処分場は2020年代に操業を開始し、処分が完了するのは2120年の予定だという。現在生きている人々の中で、この処分完了を見届けることのできる人間はほとんどいない。

「こうしたことを考えると同時に、“原発被害”ということが大きく出てしまうがあまり、福島は津波に対する防災や、伝承意識が岩手・宮城と比べてとても低いなあと感じてしまうことがあります。当時の被害の爪痕を遺した建物もどんどん解体されてしまっている。だからこそ、“伝承の仕方”というのは工夫しなければならないと思っています」

解体の痛みと、遺していくという選択肢

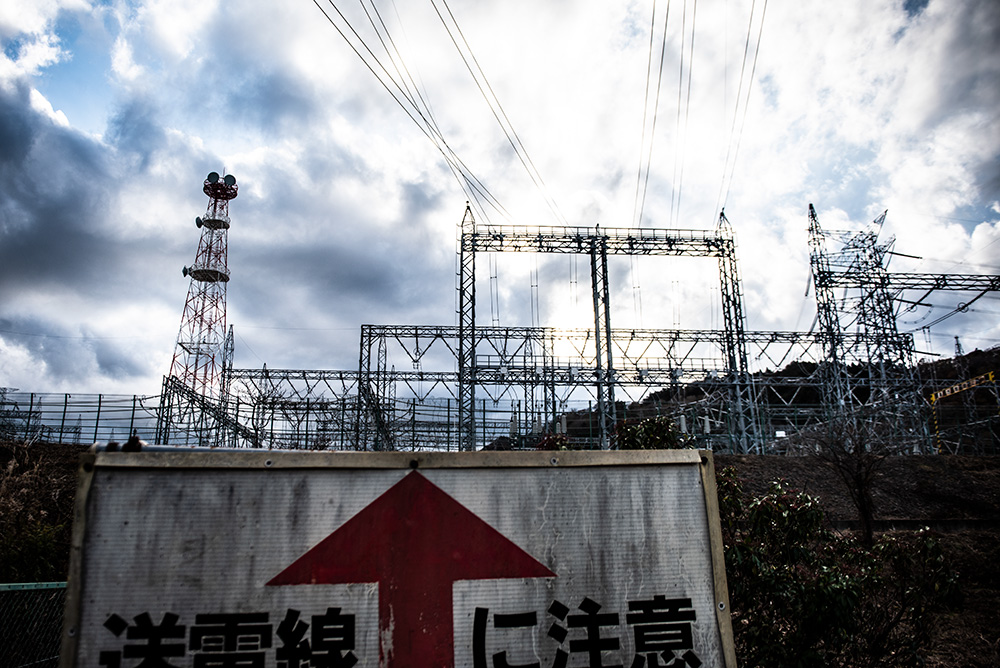

次は山側の道を車で登っていく。曲がりくねった道の先に、突如巨大な変電所が姿を表した。新福島変電所――建設当時は「東洋一大きな変電所」と呼ばれていたという。ここは第一原発・第二原発から接続する特別高圧送電線により、首都圏へ向けた電力供給を担ってきた変電所だ。2011年3月11日に発生した地震により、当変電所は大きく損傷、第一原発の外部電源喪失の一因ともなった。

静かな山林に突如現れた変電所。

「以前、地図を見ながら送電線のマークをここからずっと辿っていったことがあるんです。そうしたら東京の田端変電所まで延びていて、『本当に東京まで繋がってるんだ~』と実感したことがあります」

静まり返った変電所を眺めていても、それが自分の生活と直接繋がっているものだという実感は湧きにくい。多様なものに囲まれ、様々なエネルギーをボタンひとつで利用できる生活は確かに便利だが、「それがどこからやってきたものなのか」「誰の手を経てやってきたものなのか」という想像力を希釈してしまうものでもある。

「この辺りの地域は鉄鉱石がとれたり、茨城県北部まで広がる常磐炭田があったりと、歴史的にもエネルギーや原材料の産地であり、産業があった場所なんです。鉄鋼産業自体は平安時代からあったようですが、戊辰戦争や、第1次世界大戦、第2次世界大戦でも軍需用として鉄山開発が行われてきていて、戦争のたびに盛り上がったり、衰退したり、そんなことを繰り返していた場所のようです」

秋元さんの、郷土に対する学びの深さには頭が下がる。富岡を開拓した人々の歩みや、羽二重織物で栄えた商店街の歴史、古くは、富岡が石器時代から中心性のある土地だったことなど、話の端々から出てくるエピソードが、今は目に見えないかつての町並みや人々の営みに彩りを与える。

そんな秋元さんが次に連れていってくれたのは、富岡町夜の森(よのもり)、彼女が震災当日まで通っていた「富岡第二中学校」の跡地だった。そして学校の正門近くまで来たところで、ふいに道路の両脇の街路樹が桜であることに気付いた。今は寒空の下で木枯らしに吹かれているが、その堂々とした幹回りからは、さぞかし春には見事な花を咲かせるのだろうなと感じさせる桜並木だった。

人のいない町でも、桜は毎年咲き続けていた。

「――ここで毎年『桜まつり』が行われていたんです。震災前は、本当に多くの人で賑わっていて……。私も子ども神輿に参加したり、露店でお菓子を買ったり、たくさんの思い出があります」

桜まつりは2018年に再開したが、まだ桜並木の総延長の半分ほどしか立入ることができない。2022年の4月には、やっと桜並木全域の立入制限が解除される予定となっている。その桜並木沿いに広がる広大な空き地が、中学校の建っていた場所だった。

「2020年の10月には、もう全て解体されていたかな……? コロナ禍の影響で、その最期の姿を見たくても里帰りできない同級生もいました。だから私が写真に撮って、SNSにアップしたりすると、同級生から“いいね”があって、やっぱりみんな、気にかけてるんだなと感じました」

通っていたのはわずか1年だけだが、多くの思い出が詰まっているという。数合わせで入った弦楽部では、バイオリンに挑戦した。朝は誰よりも早く登校して、同級生たちと校舎内で鬼ごっこをした(そして怒られた)。

「自宅や商店街が解体されたりと、どんどん当時の風景が消えていってしまうんですよね。思い出の場所というのが、学校ぐらいしかなくなっていく。その学校も、いつの間にか解体されてしまって、『戻る場所がなくなっちゃうなあ』という、痛みのような感覚があります」

中学校時代の色々な思い出を聞かせてくれる秋元さん。

「遺す」――ということに関して、秋元さんは様々に思いが巡るという。2019年、台風19号により、広範囲に大きな被害が出た。その時秋元さんは、はじめて災害ボランティアに参加したという。

「浸水しているので、土足で家の中にあがらせてもらうんですね。水に浸かった食器や家具を見て、住人の方が『捨てなきゃね……』と言うんです。どんな水に浸かっていたかわかりませんから。けれどそんな場面で、『捨てずにとっておくこともできますよ』と、選択肢を提示できるかどうかということって、とても大切だなと感じました」

原発事故によって数年間放置されていた家屋は、年を追うごとに朽ちていく。「時々自宅に帰って様子を見に行ったりしたときに、床が抜けてたり、動物のフンが転がってたりするのを見ると、『やっぱり解体するしかないよね……』と感じてしまうんですよね。でも、たとえば、柱の一部を遺したり、ちょっとしたリフォームで済む場合もあるんです。土壌をはぎとって除染をする必要はありますけど、全てを捨てる必要はない。もしそうした選択肢を示すことができていたら、“遺していく”という選択肢もあったんじゃないかなと思うんです。もしかしたら、今は富岡を離れてしまっている人でも、そうした選択によって“帰ってくる”可能性があったかもしれないなって……」

「ケアが足りていない」という思い

中学校から1キロメートルほど離れたところに、秋元さんの自宅跡地がある。今はぽっかりと空き地があるだけだが、道路からはフェンスで遮られており、この中に入るには許可が必要だ。

震災後、秋元さんが初めて自宅に戻ったのは3年後、16歳の誕生日を迎えてすぐのことだったという。「行くか?」という父の呼びかけに、なんとなく「じゃあ行こうかな」と答えた。けれどその一時帰宅が、秋元さんの胸の内のどこかを強烈に揺さぶることになる。

「自分の中に、“空白の3年間”がある、という思いが急に湧いてきたんですね。私はこの3年間の富岡を、まったく知らなかったんだと。喪失感や寂しさのような……とても衝撃を受けました」

どこで避難生活を送っていても、「ただいま」と言えない――。やっぱり自分は富岡に帰ってきたいんだと、これ以降、強く思うようになったという。

「一時帰宅するまでは、震災のことは考えないようにしていたと思います。関連ニュースも見ないようにしてたし、家族や友人とも震災については話しませんでした。けれど、一度こうして戻ってみて、また、高校生になって演劇を始めたことも関係しているかもしれませんが、色々と考えるようになったんですね。ここで起きていること、変わったこと、変わっていないこと――そうしたことをずっと見続けられる人になりたい、って思うようになったんです。それで、町役場に入れば、ずっと富岡に関わり続けられるんじゃないかと思い、高校卒業後に公務員の専門学校に行き、その後役場に就職しました。今振り返ると、震災のことを考えないようにしていた3年間も、本当はずっと『帰りたい』って思ってたんじゃないかな……」

秋元さんの自宅前にて。この日は隣家の解体が行われていた。

段階的に「帰還困難地域」の解除が進む富岡町で、2020年3月、自宅そばの夜ノ森駅周辺地域も制限が解除された。人々が戻れるのは喜ぶべきことだが、それと同時に建物の解体工事も一気に進み、それまで残っていた町の面影が急速に消えていった。

そんな経験があるからか、秋元さんは「帰還困難区域」の解除によりバリケードが消えることが、どこか“怖い”という感情もあるという。

「避難区域となっていた場所は、避難指示が解除されたら、2年以内に解体の申請を出さないと、環境省の助成を受けられなくなってしまうんですね。そうなると、自費で解体しなければなりません。でもその2年間という期間は、心の整理をするためには、あまりにも短い時間じゃないのかなって思うんです。あまりに色々な決定が早すぎて、『ちょっと待って!』と思ってしまいます。むしろ夜の森は、11年の猶予があったといえるのかもしれませんが……」

秋元さんは、現在進んでいる「復興」に、「ケア」という視点が欠けているのではないかと感じていると語る。

「震災後の復興、そして賠償の在り方を改めて考えると、人々が自力で歩く力を“衰えさせる”ようなものだったのではないかと思っています。そうした人々の現状を喩えると、“怪我をした人がギプスをつけて生活をしている状態”だと思うんですよね。時間をかけてリハビリをしなければ、自分の足で歩けなくなってしまう。町が急速に変化をしていく中で、置いて行かれそうな人々に対する“ケア”が足りていないのではないかと感じるんです。幸い私は、色々な人と出会い、話す中で、“自分で考える”という機会があって、そうした時間の積み重ねのおかげで、少しずつ心を回復させていくことができました」

バリケードの奥に続く桜並木の前で(2022年1月26日、このバリケードの奥まで立入規制が緩和された)。

必ずしも避難先から戻ってくる必要もない、と秋元さんは続ける。「帰って来ない、という選択肢があってもいいと、私は思っています。また、“帰って来たい”という気持ちと、“帰れない”という気持ち……矛盾するそうした思いを持ち続けていてもいいと思うんです。原発事故って、自分の大切な土地や生活を、否定しなければいけないような災害だったんですよね。でも、避難先にいる自分も認めていい。少しずつ考え方が変わったり、後ろ向きな思いを整理したり……そんな歩み方も認めていい。そうやって一人ひとりがケアされて、生活が変わっていくことで、町が、社会が変わっていく。否定してたものを、認めてあげられるようなケアが、この町には必要なんじゃないかなと感じています」。

秋元さんはまた、原発の廃炉事業などで富岡に来ている方々や、震災後に移住してきた人たちも含めて、色々な人々が暮らす土地になっていけばいいと感じていると話す。地域というものは“誰かのもの”ではなく、そこに暮らす人々それぞれに関わりのあるものだからだ。そしてその地域の在り方にしても、単に“便利さ”を追求した町の形ではなく、それぞれの思う“豊かさ”を大切にできる場所であってほしいと秋元さんは語る。

精力的に活動を続ける秋元さんだが、「毎年3月11日が近づくと、どこか心身ともに疲労を感じるんですよね」、という。「でも、4月の桜並木を見ると、『ああ、生きていけるなあ』って思えるんです。自宅を含むこの辺りの地域も、来年2023年には自由に出入りできるようになります。まだまだ、色んなことができるなあって、そんな可能性も感じています。だからもっと多くの人に富岡のことを知ってほしくて、その入り口として、こうした語り部ツアーを続けているんです」。

木枯らしの吹く桜並木に人の気配はない。耳を澄ましても、聞こえてくるのは解体を進める重機の音だけだ。けれど今年の4月には、全面解除となった桜のトンネルの下に、たくさんの笑い声が響いていることだろう。冬を越え、小さな桜のつぼみがひとつ、またひとつと花咲くように、この町も少しずつ、彩りを取り戻してきているのだと、秋元さんのお話を伺いながら感じる1日だった。

(2022.2.24/写真・文 佐藤慧)

秋元菜々美さんによる語り部ツアーの依頼・詳細の問い合わせはこちらまで。

◆「震災から11年、福島県双葉郡のいまを知る ~D4P Report vol.3 福島取材報告会」開催のお知らせ◆

D4Pは、2022年7月11日(月)に「震災から11年、福島県双葉郡のいまを知る~D4P Report vol.3 福島取材報告会」を開催します。安田菜津紀の司会・進行のもと、福島県双葉郡に焦点を当て、現地の方々との対話を通じて東日本大震災被災地や原発事故との向き合い方を考えます。秋元菜々美さんにもご登壇していただく予定です。

日時: 2022年7月11日(月) 18:30〜20:30

申込締切日: 7月3日(日) 12:00(正午)

イベント詳細はこちらまで。

あわせて読みたい

■ 「福島第一原発の「今」を見つめて ~大熊未来塾レポート(第4回)~」[2021.1.30/ Dialogue for Peopleインターン 塚原千智]

■ 「『祈りの場、そして伝える場所に――福島県大熊町、約10年9カ月を経て見つかった娘の遺骨」[2022.1.17/佐藤慧]

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。コロナ禍で海外渡航のできない状況が続きましたが、この度ようやく長期の取材を再開いたしました。各地で出会う人々の息吹、大きな問題の渦中でかき消されてしまいそうな声…現地での繋がりを大切にしながら、取材先の様子をみなさんとも共有していければと考えています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。