第11話 ダイエットとの長い付き合い(前編)

つねに、太ることを気にしてきた。

とはいえ、小学生のあいだは、まったく意識していなかった。高学年になって中学受験のため、勉強中心の生活を始めたことで、学習塾の前後におやつや夜食を摂る癖がつき、さらに運動不足も加わり、急に体重が増えた。それでも、べつだん気に病むこともなかった。むしろ、自分の身体が大きくなっている=成長していることを誇らしく思ったくらいだ。

幼少期は標準か、すこし痩せているくらいだったと思う。そして我が家には、そんな私よりもさらに痩せていた姉がいた。姉は、心臓の病を患っていて、食も細く、あばら骨が浮き出るほどだった。母は、姉に栄養のあるものを食べさせるのに必死で、食卓にはハンバーグ、グラタン、ビーフシチュー、オムライス、メンチカツなどが頻繁に出てきた。たぶん、洋食の方が、栄養価が高いと当時の母は考えたのだろう。父は韓国の海辺の街、三千浦が故郷なので、とにかく海産物を欲し、ことに魚を辛く韓国風に煮つけたものなどが好物だったが、忙しかった父は、そのころ、めったに家族と夕食をともにしなかった。だから、魚などの海産物を父と一緒に家で食べることも少なく、私たち姉妹がおもに口にしたのは、カロリーの高い洋食の食べ物、しかもおもに肉類だった。

それと、母は、韓方薬もよく煎じていた。朝鮮人参となつめの匂いは、我が家の台所の匂いだったといえよう。ときどき、鹿の角を煎じることもあり、子ども心に、「げっ、そんなものを?」と思った記憶がある。

洋食だけではなく、韓国料理のなかでも、よく食べたものがある。滋養になるからと、しっぽのスープ(コムタンスープ)を母が頻繁に作った。当時、近所の肉屋で、日本人は食べないため店頭になかったテイル肉(コムタンスープはテイル肉を煮込む)を売ってくれるように頼むと、「ああ、韓国人か」とさげすんだ態度で言われた。そのことがあって以来母は、近所の肉屋で注文することはせずに、韓国の食材を売っている東上野までテイル肉を買いに行った。20年くらい前に「最近は、テイル肉を扱う店も増えて嬉しい。遠くまで行かなくてすむ」と母が、一緒にスーパーマーケットに行った際につぶやいていたが、買い物をするときにすら、つまり、ごく日常において、つねに差別を恐れなければならないなんて、母は理不尽な思いをたくさんして生きてきた。それでも、心臓の病気だった姉の身体を少しでも強くするために、子どもたちのために、さまざまな屈辱に耐えたのだと思うと、切なくなる。

母は、私の長男が幼少期に病弱でしょっちゅう喘息の発作を起こしたり、ありとあらゆるはやりの伝染病(細菌感染、ウィルス感染、どちらも)にかかったりすると、コムタンスープを大量に作って持ってきてくれた。「看病するあなたも元気でいないとね、あなたもしっぽのスープを飲みなさい」と、私の好きなハチの巣(牛の胃袋)も具として添えてくれた。ワンオペで苦しかった育児期に、母の作る深い味の白濁したコムタンスープにどれだけ救われたかわからない。

私の母は、いや、母だけでなく父も、客観的に見たら、いわゆる、毒親といえるかもしれない。抑圧だけでなく、暴力もあったし、支配もされた。だが、両親が日本の社会で在日コリアンとして味わった辛い出来事や、子どもを二人も亡くしたことを思うと、彼らを理解できるし、恨みのようなものは、少し和らぐ。もちろん、傷は深く、いまだに癒されていないこともある。けれども、なにより、両親を憎んでしまうことで私自身がさらに傷ついてしまうし、そんな自分も嫌だ。

私は、自分の気持ちが楽でいられる方を選択したい。

恨むことで気が晴れるのか、それとも赦すことで、傷つかずにいられるか。

離婚後にどれだけ母に育児を手伝ってもらい世話になったか、父に金銭的に助けてもらったかを思うと、彼らに足を向けて眠ることはできない。それに、高齢の両親は、いまとなっては、昔のことをほとんど忘れている。あれだけ私を殴ったのに、父は私に手を出したことはない、などと平然と言っている。母は、自分が母親として完璧で、素晴らしかったと自慢気だ。反論したいが、ぐっとこらえて、うなずくしかない。父も母もすっかり弱々しくなって足元もおぼつかなく、物忘れもひどくなり、私に頼り切っている。老人ホームにいても、こまかいことで頻繁に電話がかかってくるし、なにかと頼みごとも多い。ときには、わがままが過ぎるような要求もあるが、私は、無理しすぎない範囲で、両親に応えている。そして、苦労して生きてきたふたりが、健やかに、幸せに、おだやかに日々を過ごしてほしいと願っている。そう願うことで、私の心は安寧だ。

さて、姉の横で、しっかりと高カロリーなものを食べても、文字通りに、太る、ということはなかった。背がぐんぐん伸びていたからというのもあったかもしれない。だが、6年生の夏に初潮を迎えると、身長が伸びる速度は緩やかになっていき、私のからだは、みるみるうちに肉付きがよくなっていった。中学受験の勉強に耐える体力を私につけさせるために、母は栄養価の高い料理を作り続けていたし、間食やおやつも高カロリーのものばかりだったから、体重増加の勢いはとどまるところを知らなかった。おまけに、我が家では、食事の際に、必ず牛乳もコップ一杯飲まされた。母は牛乳信仰が強かったのだ。学校の給食でも牛乳を飲むから、つまりは、三食の折に、牛乳がセットになっていたわけだ。

私は、中学受験の成功のため、身体が資本、と肝に銘じ、とにかくたくさん食べ、牛乳をせっせと摂取した。そして、実際、そのころは、食べ盛りの言葉どおり、いつでもお腹が空いている、といったような状態でもあった。体重や体格など、気にかけることなく、がっしりした、丈夫な身体で受験戦争に向かっていったのだった。もちろん、コムタンスープもしょっちゅう飲んだし、受験日の直前に、鹿の角の韓方薬も、いやいやながら、鼻をつまむようにして飲んだ。

もしかして、私は、太っているのか。

そう明確に感じたのは、中学に入ってからだ。入学した私立の女子校には、細くて可憐な女の子がたくさんいた。母の意向で、どうしてそんなにというくらいの短髪で、よく男の子に間違えられた私と彼女たちとは天と地の差があった。つやつやのボブヘアーの清楚な子、丁寧に三つ編みをしたお人形みたいな子を見て、仰天した。もちろん、公立の小学校にも髪が長かったり、すらっとした子はいたりしたけれど、なんというか、醸し出す雰囲気が違うように思えたのだ。ああ、こういう子たちが、お嬢さん、なのだな、と、この学校が、世間で、お嬢さん学校と呼ばれていることに納得した。そして、自分がえらく場違いで、惨めに思えてきた。この強烈な劣等感のせいもあって、私は小学校時代の親友に、ひどい手紙を書くに至ってしまった。

それでも、中学2年くらいまでは、卓球部のクラブ活動に熱心だったし、まわりには、私と変わらない感じの子もけっこういたので、それほど体型や見た目を意識していなかったし、ダイエットをしよう、と思ったこともなかった。気にしていたのはニキビがおもだった。家での食事も受験期と変わらず大量で、高カロリーのものばかりだったが、部活のあとはお腹が空いていたし、成長期はたくさん食べなきゃ、と母に言われるがまま、残すこともなかった。正確に言うと、残せなかった。母は、自分の作った料理が残されると途端に不機嫌になり、ときにはため息をついたりするので、母の機嫌を損ねたくなくて、私はいつも米粒ひとつ残さずに出された食事をたいらげていた。姉の死後、カップ麺ばかり食べたことを思えば、自分のために母が作ってくれる料理を残すことなどとうていできなかった。

また、「世界には飢えている子もいるのに」というパワーワードが追い打ちをかけることもあり、そうすると私はいたたまれない気持ちになった。お弁当もだいぶ大きなサイズだったけれど、きちんと食べていた。食の細かった姉を亡くしている母にとって、子どもがたくさん食べることは、好ましいことでしかなかったのだろう。また、手料理が自慢の母は、食事を拒まれたり、残されたりすると、自分を否定されるように感じたのかもしれない。もちろん、信心深い母が、飢餓に苦しむ子どもたちに想いを馳せていたのも事実だと思う。それに加え、韓国では、有り余るほどの食事を供してとにかく食べなさい、という文化があるのだから、1世に育てられた2世の母にもそれは根付いていて、ありあまるほどの多すぎる食事は当たり前なのだ。

いくら運動部に入っているからといって、あんなに食べていたら、当然、体重は増え続ける。しかも、部活の帰りに先輩や友達に誘われて、ファストフードやアイスクリームを食べて帰ることもあった。

ある日は、帰宅途中に乗換駅の代々木で降りて駅前のシェーキーズのピザ食べ放題で、ピザやフライドポテトをたんまりと食べた。シェーキーズのフライドポテトは、大判サイズで、スパイシーな香辛料がかかっていて、私の大好物だったのだ。その日はかなり満腹な状態で家に帰った。寄り道は禁止されていたから当然母にはシェーキーズに行ったことは秘密だった。お腹がはちきれそうだったけれど、寄り道して食べてきたことがばれてこっぴどく叱られるのが嫌で、出てきた夕食も残さずお腹に収めた。家で食べなければならないから、寄り道の店での量を控える、といったことは考えもしなかった、というか、誘惑に勝つことなんて無理だったのだ。そんなことが繰り返され、あの頃は、人生のうちで、一番量を食べた時期だった。

当時、鈴木その子さんの書いた「やせたい人は食べなさい」という本がベストセラーになり、鈴木式ダイエットというのがはやった。末の妹の産後、かなり恰幅がよくなり、体重がなかなか落ちなくて、いろいろなダイエットを試していた母は、鈴木式ダイエットもさっそく取り入れた。ごはん(お米)を沢山食べる、おかずは粗末とまではいわないが、どちらかというとあっさりしたもので、というのが鈴木式だったと記憶している。現在のダイエットの常識のようになっている炭水化物を避ける糖質制限とは相いれない考え方だし、カロリーは少なくても栄養バランスが悪かったが、母は、この本を読んで、なぜか、白米を食べれば痩せる、というところだけが頭に刷り込まれたようだった。私たちこどもに、「お米は太らないのよ」と、茶碗にそれまでよりも大盛りのごはんをよそうようになり、お弁当のごはんの量も増え、おかずは変わらず高カロリーで、私の体重増加は加速していった。

ちなみに、当時母が熱心にしていたダイエットは、鈴木式以外では、友人にすすめられた(押し売りされた)ミキプルーンのプロテインを沢山摂取する(食事は普通にとりつつ)とか、油を落とすと信じてプーアール茶をがぶ飲みするなどだったが、あまり成功しているようには見えなかった。たぶん、いつも自己流に解釈してしまったり、すすめてくれた人の話をうのみにしてしまったりするからだと思う。(そもそも母は、マルチ商法にも、友人への義理から、いろいろと引っ掛かっていた)母は、食事だけでなく運動もこころがけていたようで、ジョギングや水泳もしていた時期があったけれど、長続きはしていなかった。

日記を読み返してみると、中学1~2年生のころは、体型や体重で深く悩んでいる様子はない。だが、やがて、洒落っ気が出てきて、少しずつ、香水(コロン)をつけたり、髪を伸ばしたり、爪を磨いたり、色付きリップを唇に塗ったりと、見た目を気にするようになっていく。鏡を見る回数も増えた。

加えて、家で禁止されていた少女漫画を友人から借りて、隠れてむさぼり読み、恋愛へのあこがれが膨らんでいった。すると、少女漫画のヒロインは、見目麗しく、スタイルもよいということを察知しだした。最初はむさくるしかったり、さえない眼鏡をかけていたりしていても、実はかわいい、というストーリーも多かった。テレビの歌番組の可憐なアイドル、ドラマに出てくる美しい女優さんにも影響を受けた。そして、素敵な、きらきらした恋愛というものは、容姿のすぐれた女性だけの特権なのだ、男性から好かれる資格があるかどうかは、見た目次第なのだ、という価値観がゆるぎなくなっていった。

間違いなく、ルッキズムの萌芽だ。

いや、萌芽というより、それこそ生まれた瞬間から、見た目についてジャッジされる国に生きてきて、とくに女性に対してその目が厳しい空気の中で暮らしてきて、ルッキズムは私のなかで、時間をかけて醸成されていた。いつのまにか種をまかれ、発芽し、茎をのばし、花が咲き、実を結んでいた。しかし、身内と無邪気な友人たちが中心で、人間関係が狭かった小学生のうちは、それほどルッキズムという価値観は顕著に表れなかったが、電車通学で中学校に通い、外の社会を知るようになり、人間関係が広がると、ルッキズムにふりまわされるようになっていく。

日本だけでなく、韓国も、強烈なルッキズムがはびこってきた社会だ。そしてその傾向は在日コリアン1世の父、2世の母、親族にも見られた。みな、人の容姿を褒めたりけなしたり、つねに見た目について言及していた。挨拶の後にすぐに出てくるのは、美人だの、かわいいだの、鼻が低いなどといった評価だった。親族で集まった時に、いとこたちのなかで容姿の順位をつけられたこともあった。

少しずつ変わってきているとはいえ、現在も、ルッキズムは韓国社会のデフォルトと言っていいだろう。韓国に行くと、見た目についてなにか言われる、という場面はかなり多いし、韓国語のテキストや学習アプリには、だれだれはかっこいいです、美しいです、という言葉が頻繁に出てくる。先日は、外見は重要です、という例文まであって驚いた。テレビのバラエティ番組で、この中で誰の見た目が一番いいか、という質問が平気でされるし、アイドルのメンバーには、顔担当、という役目まであることがある。韓国ドラマのセリフでは、容姿に言及することがしばしばあり、褒めるならまだしも、あしざまに言うことも少なくない。そして、韓国、ことにソウルには美容外科、美容皮膚科がそこらじゅうにあり、中年のおじさんも通っていたりする。老若男女問わず、美容への意識はかなり高い人が多い。つまり、容姿がとても大事だという価値観はゆるぎない。

もちろん、日本も、いまだにルッキズムが根強い。きちんと意識して、そういう言動をしない人も増えてきたが、まだまだだと思う。自分が年齢を重ねると、エイジズムも加わって、息苦しいな、と思うことも増えてくる。

話を戻そう。

おや、このからだはまずい、と明確に思い始めたのは、おそらく中学3年生くらいだったと思う。

セーラー服のスカートを短くしてみたりもして、見た目のことで頭がいっぱいで、自意識が過剰になっていった時期だ。ファッション雑誌やティーン雑誌を読み始め、「痩せていることが正義」という価値観が、ますます刷り込まれていった。

また、私の顔には、ニキビが花盛りだったので、それがすごく嫌だった。オードムーゲという刺激の強い化粧水で肌を殺菌消毒し、クレアラシルという、そのまんま硫黄を塗っているのではないかというほど硫黄臭いニキビ治療の塗り薬を毎日肌に刷り込み、鏡を見つめては、自己嫌悪に陥っていた。

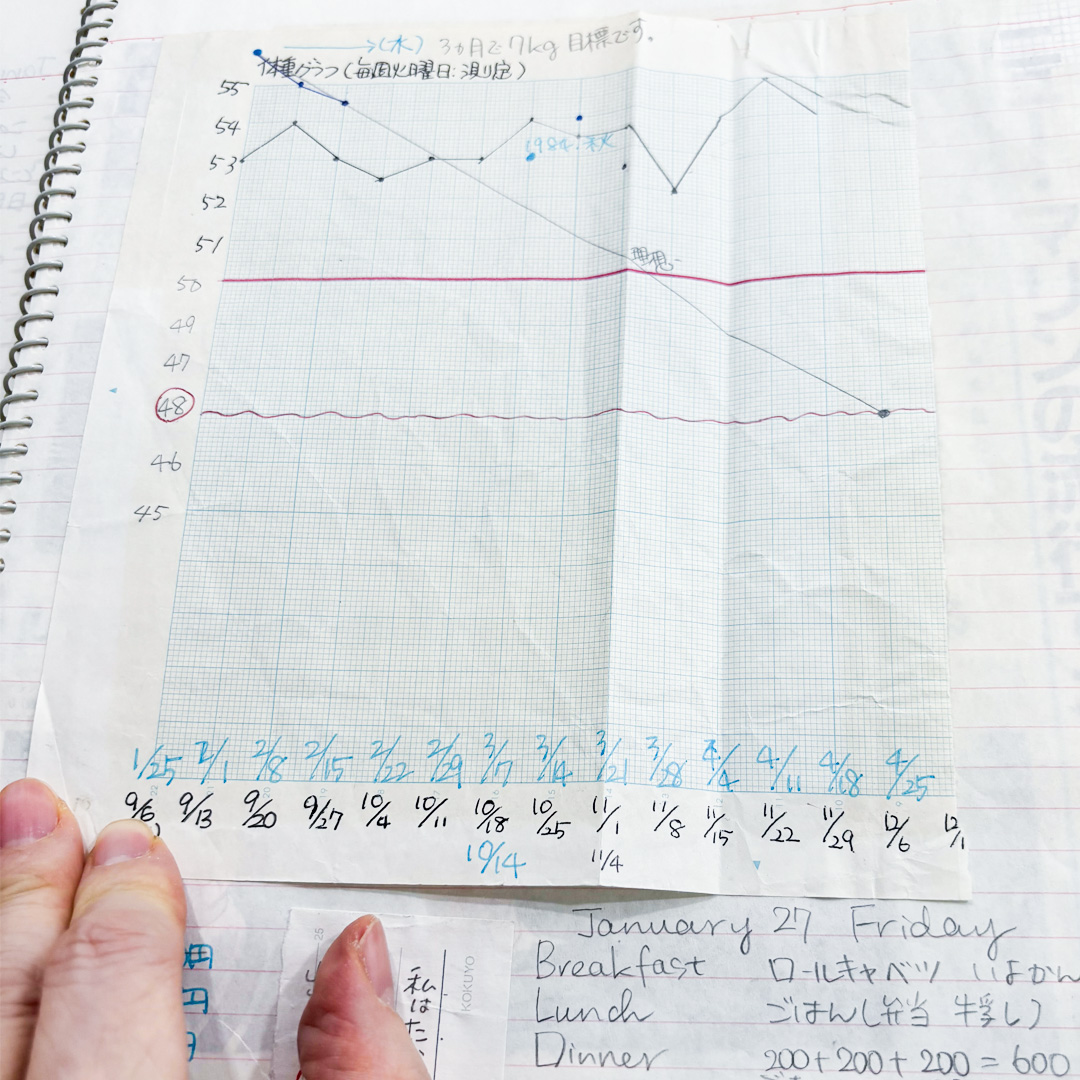

高校1年になると、方眼紙に書いた体重のグラフを日記帳に貼り付けている。また、食べたものを詳しく記録してあったり、カロリー表やダイエットに関する雑誌の記事が挟まっていたりする。目指したいモデルや女優、アイドルの写真の横に、「痩せたい」「きれいになりたい」「かわいくなりたい」という単語が繰り返し出てきて、痛々しいほどだ。

体重は、最高値となりながらも、相変わらず家で食事を残すことは許されなかったから、運動して消費カロリーを増やすしかないということは、雑誌などから知識を得て、わかっていた。部活動は一時的にやめていたので、私は痩せるため、通学の際に、学校の二つ前の駅で降りて長い距離を歩いたり、自分の部屋で腹筋を始めたりした。寄り道したときに甘いものを食べないように、あるいは、食べすぎないように、など、自分なりの努力をしていた様子が日記からうかがえる。たしか、お弁当も残すようになり、帰りにどこかで残りを捨てるといったような後ろめたいこともしていた。とはいえ、本格的なダイエットをするということはなく、せいぜい、量を減らすこととわずかな運動、食べたものを記録してカロリー計算をすること、といった程度のことだった。だからせいぜい2キロ減ったくらいで、私の体重は高値安定が続いていた。

といっても、今にして思うと、ふっくらとして健康的、といった程度で、肥満というわけではない。それでも、当時は、自分の体重、体型が嫌でたまらなかった。それだけでなく、すべてにおいて、自分のことが気に入らなかった。いまいちの容姿、暗くてひねくれたかわいげのない性格、韓国人である属性、ぱっとしない成績、まったくうまくいかない片思い、なにもかもにうんざりしていた。親しい友達に韓国人だからと仲間外れにされたことがかなりショックで、思い余って自殺未遂をしてしまったことが中学時代にあったが、自己嫌悪はますます極まるばかりだった。ノストラダムスの大予言によって、1999年に世界が滅亡するということがまことしやかに言われていたが、私は、もっと早く、いますぐに滅亡してくれと願うほどだった。

まあ、それでも、学校の友人たちのあいだで、互いの容姿についてけなすようなことがなかったことには救われていた。だれだれがかわいい、綺麗、といったような話は出ても、一定の思いやりはあったし、容姿を悪く言うようなことはいけないのだ、という共通の認識もあったと思う。女子校だったからかもしれないが、勉強、運動、性格(愛嬌や個性)など、さまざまな物差しがあって、容姿がすべてという価値観ばかりではなかったから生き延びることができた。アイドルの竹本孝之を好きでいることも生きる糧だった。

しかし、ひとたび、学校の外に出て、男子と出会ったとたん、まずは容姿をジャッジされて、態度に出されるということに絶望した。私は男子との交際に興味津々なのに、容姿の自信のなさからくる劣等感と、韓国人であることを卑下している自分のありようが複雑に絡み合って、とても卑屈でありながら過剰であった。ナルシズム(自己愛)は強いのに自己評価が低かった。だれかに、受け入れてもらうことで、自分を認めてもらいたい思いが強烈なのに、自己肯定感が持てないという、非常に面倒くさい性分になっていた。その結果、友人にも過剰に尽くし、疎まれてしまうこともあった。また、端正な顔立ちの男子を一方的に好きになり突撃しては激沈する、といった矛盾した行動をとっていた。

当然ながら、高校生の時分に、楽しい交際など経験しなかった。素敵なボーイフレンドがほしい!と、夢見たまま、大学受験の準備期を迎える。私にとって大学受験のための勉強は、中学受験のときよりは苦しくなかったが、それでもやはり大変ではあった。

そのころの日記は、勉強への情熱と学習計画、実際の成績、そしてそれまでと変わらず体重の増減が事細かに書かれている。とはいえ、その後の人生を左右すると信じていた大学進学が最優先事項だったから、大学受験を乗り越える体力のためと、太ったままの自分をおおいに許していた。大学生になったら、ダイエットをして、リセットすればいい、と先延ばしにしていた。痩せれば、バラ色の暮らしが待っているといったようなことが日記にも夢見がちに書いてある。

(後編につづく)

当時の日記から。(著者提供)

【プロフィール】

深沢潮(ふかざわ・うしお)

小説家。父は1世、母は2世の在日コリアンの両親より東京で生まれる。上智大学文学部社会学科卒業。会社勤務、日本語講師を経て、2012年新潮社「女による女のためのR18文学賞」にて大賞を受賞。翌年、受賞作「金江のおばさん」を含む、在日コリアンの家族の喜怒哀楽が詰まった連作短編集「ハンサラン愛するひとびと」を刊行した。(文庫で「縁を結うひと」に改題。2019年に韓国にて翻訳本刊行)。以降、女性やマイノリティの生きづらさを描いた小説を描き続けている。新著に「李の花は散っても」(朝日新聞出版)。

これまでの連載はこちら

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。