「三千年前の王の庭を再建する」―イスラエルにより推し進められる民族浄化

イスラエルによるパレスチナ・ガザ地区への軍事侵攻「停戦」が伝えられている。もちろん、一刻も早く武力侵攻を止めるべきだっただろう。しかし圧倒的な力の格差と占領体制のもと、桁外れの大量虐殺を続けてきた側が「少しの間、殺すのを自粛します」と言うことを、「停戦」「合意」と称することに、改めて力を持つ側の傲慢と欺瞞を感じずにはいられない。そしてそれはイスラエル一国の問題ではない。国際法の軽視や武力による現状変更などを容認・追認する国際社会は、今まさにその占領政策を直視し、人権を基軸とした世界のために行動できるか否かが問われている。

国際法を無視した殺戮や占領が続いているのは、ガザだけではない。ガザとは飛び地となっている、東エルサレムを含むパレスチナ・ヨルダン川西岸地区では、世界の目がガザへと向いている中、アパルトヘイトウォールと呼ばれる分離壁の建設や占領、殺人が常態化している。

観光開発を建前とした民族浄化

「ここで進められているのは、明らかな民族浄化です」――そう語るのは、東エルサレムのシルワン地区ブスタンに暮らす、ファクリ・アブ・ディアブさんだ。

数世代に渡り暮らしてきた土地を奪われる危機にあるファクリさん。(佐藤慧撮影)

ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教の聖地があることで知られる東エルサレムは、同時に幾度もの殺戮の歴史を刻む地でもある。ユダヤ人国家としてのイスラエル建国・発展を掲げてきたシオニズム運動により多くのパレスチナ人が故郷を追われ、第一次中東戦争を経て、エルサレムはイスラエルとヨルダンによる分割統治下に置かれた。

ヨルダンに統治されていた東側(3つの聖地を有する旧市街を含む)は、その後1967年の第三次中東戦争を経て、今に至るまでイスラエルにより占領されている。現在「東エルサレム」と呼ばれる地域では、アラブ・パレスチナ住民が多数を占めるが、今まさにその地域では、イスラエルによる住民の迫害・排除が進行している。

地域の住民委員長を務めるファクリさんの家は昨年(2024年)、エルサレム行政によってブルドーザーで破壊された。市当局は05年、この周辺一帯を、三千年前にこの地にいたとされる「ダビデ王の伝説」に基づき、「キングス・ガーデン」という観光地に作り替えるとして、家々の取り壊しに着手した。

その後住民らや国際人道支援を行う人々の活動により、取り壊しは一時中断されていたが、23年10月以降、市当局は住民との話し合いを放棄し、相次いで強制撤去を行っているという。

「観光開発を建前にしていますが、パレスチナ人の排除を目的としているのです」と、ファクリさんは語気を強める。

実際に、旧市街をサークル上に取り囲むようにして家屋や土地の収奪が続いており、イスラエルによる「入植地」が各地に造られている。1967年の占領以後の建築はすべて「違法建築」とされ、法外な罰金が課せられるほか、建築許可を申請してもほぼ却下される。行政サービスやインフラの補修はおざなりにされ、武器を持つ「入植者」による暴力も後を絶たない。突然の逮捕や勾留も日常茶飯事だ。

裁判所に訴えたところで、そもそもの法律が占領を前提として作られている(注記参照)。西岸南部ヘブロン郊外マサーフェル・ヤッタの集落をめぐる裁判で、裁判所は《国際法とイスラエルの国内法が矛盾する場合、イスラエルの法律が優先される》と明言しており、司法が「最後の砦」としてまったく機能していない。

「ここには私たちの思い出が詰まっているのです」と話すファクリさんの視線の先には、枝の折れた木が横たわっていた。「母はよく庭に植物を植えていました。彼らはそうした木々ですら根こそぎ倒していったのです。私たちの思い出、子ども時代の記憶ですらも……」。

(注記)2025/1/22追記

イスラエル国内およびパレスチナにおいて、イスラエルは「民法」と「軍法」を混在させ恣意的に適用しており、ユダヤ系イスラエル人には民法を適用し、パレスチナ住民には軍法を適用するなど住民によって法の適用が異なっている。同一の地域に住む人々に対して異なる法が適用されることは「法の平等原則」に反する。また、「民法」そのものがユダヤ系イスラエル人を優先するものであることに加え、「軍法」はパレスチナ人への人種差別および植民地主義、アパルトヘイトを土台としたものであり、拘留施設での虐待や不当な逮捕など、実際に行われている人権侵害の事例が数多く報告されている。ジュネーブ第4条約は、占領下における住民の保護を規定しているが、イスラエルの行為はこれらの規定に違反していると広く指摘されている。

考古学を兵器化するイスラエル

「昨年、市行政は2度に渡り私の家を破壊しました。最初は2月14日、そして2度目はアメリカ合衆国の選挙の日でもあった、11月5日です」

イスラエルによる占領政策には、アメリカの政治が密接にかかわっている。

2017年、当時一期目の大統領を務めていたトランプ氏は、エルサレムを「イスラエルの首都」として正式に認めると宣言した。しかし不法な占領が続いている東エルサレムは、パレスチナ側にとっては「将来的に独立国家の首都となる街」であり、トランプ政権の決定は、パレスチナの人々の尊厳をないがしろにするものだった。

その後19年にはイスラエルの入植地に対して「国際法違反とはみなさない」と発表、24年にバイデン政権で再度「国際法違反」とされるも、占領は加速する一方だ。

現在“第一段階”が進行中のガザに関する「停戦」は、まるでアメリカ政府が「戦争を終結させた」かのようなイメージを与えるかもしれない。けれどかつての「オスロ合意」が、和平の実現などではなく、イスラエルによる帝国主義・植民地主義を強化する道を敷いたように、第二次トランプ政権下で行われるであろうイスラエルへの介入・支援は、民族浄化をより一層推し進める危険をはらんでいる。

「昨年だけで25軒の家が取り壊されました。ブスタンの家々はすべて破壊される予定です」

ファクリさんは瓦礫となった自宅に目をやり、その理不尽に声をふるわせた。「私たち家族はイスラエルの建国前からこの地に暮らしています。建物の古い部分は1967年の占領前に建てられたものです。それを彼らは“違法建築”だと言い、有無を言わさず破壊します」。

しかもその解体のために市が使用する重機やその人員、がれき撤去などの費用は家主に請求されるという。

「キングス・ガーデン」開発計画により、ブスタンでは今後116軒の家々が破壊され、約1,500人が路頭に迷うことになるが、イスラエル行政は住民との対話を打ち切り開発を進めている。

「世界は見ているぞ」という意味を込めて、目のグラフィティがシルワン地区各地に描かれている。(佐藤慧撮影)

ダビデ王の伝説――例えば投石によりゴリアテを打ち倒したなど――は、耳にしたことのある人もいるだろう。しかしその伝承が歴史上の事実かどうかは学術的にも未だ議論の渦中にある。ところがイスラエルはこうした「伝説」を「事実」として裏付けるため、数々の発掘調査を行い、その正当性を主張している。

本件に関してRadio Dialogueで報告(下記参照)したとき、リスナーから「日本で例えると、神武天皇の公園を作るために住人を追い出すようなものか」という反応があり、なるほどと頷いた。

こうした「考古学調査」と称した地下の掘削は、パレスチナ住民たちの家々の土台を破壊しながら、「政治に都合の良い歴史」を生み出し続けている。

現在ファクリさんは自宅跡にプレハブを建て、そこで妻と暮らしている。

「私たちが立ち退けば、すぐに入植者に土地を奪われてしまうでしょう。ここに暮らし続けることで、民族浄化に抵抗を示しているのです」

西岸地区の「占領」と名ばかりの「自治」

東エルサレムではシルワン地区以外でも土地の収奪・排除が進んでいるが、そうした占領は西岸全域に及ぶ。ヨルダン川西岸地区の各都市を移動すると、道沿いにコンクリートの壁やフェンスが見えてくる。イスラエルが、「テロ攻撃から自国民を守る」という名目で建設を続けている「分離壁」だ。そのため西岸地区は「虫食い」のように分断されており、その物理的な境界線はパレスチナの経済や人々の繋がりを破壊し続けている。

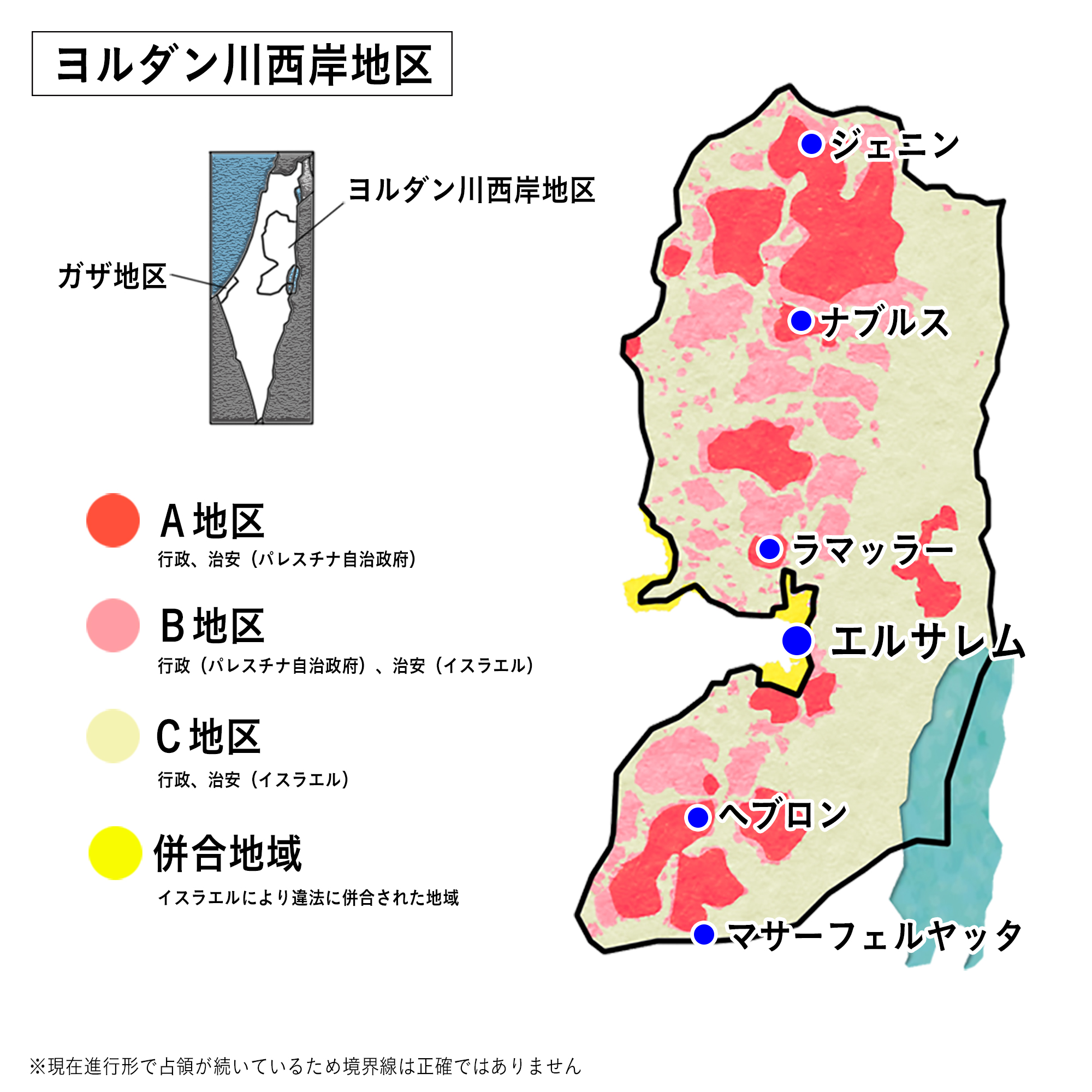

分断された西岸地区は、その統治権に応じてA~Cの3つの区分に分けられている。たとえば「A地区」では、行政・治安のどちらもパレスチナ自治政府が担っている。「B地区」になると、行政はパレスチナ自治政府、治安はイスラエルが管理する。そして、それらを取り囲むように広がる「C地区」は、行政・治安ともにイスラエルの管理下にある。天然資源の多くが西岸地区の60%を占めるC地区に集中しており、パレスチナの村の中には、十分な水資源を確保できない地域も多くある。

しかしこれらの区分けは名目上のものでしかなく、実際にはA地区でもイスラエル軍や入植者による攻撃が相次いでいる。昨年11月、パレスチナ自治政府が位置する西岸の都市ラマッラー郊外アル・ビレ地区では、入植者による深夜の襲撃により、集合住宅の駐車場に停まっていた車約20台が放火され、最上階の5階まで炎と黒煙が迫った。

「午前3時、爆発音が聞こえ飛び起きました」

そう語るのは、幼い娘2人と妻と暮らすゼア・カラクラさんだ。下の娘は当時生後6日だったという。幸い窓は割れず、炎や煙は屋内に侵入してこなかったが、「黒煙で赤ん坊が死んでしまうのではと心配でたまりませんでした」とゼアさんは振り返る。

ゼアさんは勤め先の車をリースしていたが、全焼した車の支払いを求められ、泣く泣く長期ローンを組み返済するという。

「夜寝ていても、不安になって起きてしまいます。また車が燃やされるかもと思うと、今借りている車も自宅には停められず、少し離れたところに駐車しています。家族も今は他のところで寝泊りしています」

被害を受けたゼアさん。後ろの壁には入植者により「西岸でも戦争を」と書かれている。(佐藤慧撮影)

近隣には3つの入植地があるが、A地区に区分されているアル・ビレ地区でのこうした襲撃は、これまでは考えられなかったという。入植者による襲撃だということは判明しているが、イスラエル警察は「パレスチナ自治政府に苦情を言え」というばかりだったとゼアさんは語る。

「自治政府」と聞くと、まるでそこに一定の自治や主体が存在するかのように聞こえるが、実際にはその歴史的経緯や現状からしても、イスラエルの植民地的占領政策の「下請け機関」と化すような構造があるともいわれる。そのため「自治政府など信用できない」という声を現地では多く耳にした(治安機関による過激な取り締まりがあるため、そうした声の多くは抑圧されている)。

パレスチナ人たちは、抑圧的な政策から自らの身を守ろうとしただけで厳しく処罰されてきました。それどころか、パレスチナ人および彼らを代表すべく選出された歴代の政府は、イスラエルのやることを甘受するよう、イスラエルとアメリカ、EU、一部のアラブ諸国から期待されるというよりもそう要求されているのです。いや甘受するというのは、事実上、イスラエルの政策の協力者(コラボレーター)となって、どんな民衆的抵抗運動をも弾圧することであり、それが求められるわけです。

『ホロコーストからガザへ パレスチナの政治経済学』(青土社) p.84

(著)サラ・ロイ (編訳)岡真理、小田切拓、早尾貴紀

実際にパレスチナ自治政府は、西岸北部ジェニンの難民キャンプにて、イスラエルが「テロリスト」と名指しする「民衆の抵抗運動」を弾圧する過程で多くの命を奪い続けており、昨年末には同キャンプにて、大学生の女性、シャサ・アル・サバグさんが自治政府の凶弾により殺されている。彼女はジャーナリストとしても活動しており、自治政府による非道な作戦の実態を伝えるべく、その様子を記録・発信していた。

また自治政府は、そうした弾圧を報道するジャーナリストやメディアに多数圧力をかけており、今月初頭にはカタールに本拠地を置く放送局、アルジャジーラの業務停止を決定している。あろうことか自治政府自身の手によって、人々の声が奪われ続けているのだ。

イスラエル軍、そして自治政府にも苛烈な攻撃を受けるジェニン難民キャンプには多くの「殉教者」の写真が貼られている。(佐藤慧撮影)

日本は「中立」ではない

「果たして数年後、私たちは存在しているのだろうか」と、取材に協力してくれた方がつぶやいた。それは大袈裟な表現ではない。事実世界の衆目の中、「民族浄化」は止まるどころか加速している。

「日本は中立ではない」と、取材中何度も耳にした。

国際司法裁判所はイスラエルによる占領を違法とし、国際社会はその維持・加担となる経済関係を阻止する義務などがあるとしている。民族浄化に加担する国でいいのか、日本にも問われている。

数百年に渡り放牧の続けられてきた土地も、入植者により奪われ続けている。(佐藤慧撮影)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい・聴きたい

■ イランとイスラエル ―拡大する中東の戦火(高橋和夫さんインタビュー)[2024/11/19/安田菜津紀、D4P取材班]

■ パレスチナ連帯を叫ぶヒップホップ––抵抗のためのプレイリスト[2024/10/18/D4P取材班]

■ 法の支配を導く国際司法裁判所の勧告的意見―パレスチナ被占領地域でのイスラエル駐留の違法性(根岸陽太さん寄稿)[2024.7.25]

■ ホロコーストとガザ侵攻の狭間で―ドイツとイスラエル(板橋拓己さんインタビュー)[2024.4.23]

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。