2025年1月30日、京都府同志社大学にて「住民自治で差別を許さない人権条例を求めよう緊急集会」が開催され、オンライン含め100名以上が参加した。神奈川県川崎市で19年に制定された「川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例」は、差別禁止条項に加えヘイトスピーチ(差別扇動)への刑事罰が盛り込まれている。こうした実効性のある具体的な条例が各自治体へ広がることが求められているが、現在京都府で進められている条例案は、「当事者不在」のまま、「制裁規定も差別禁止条項もない」状態で制定されようとしている。

差別というものがどれほど人間の尊厳を奪い、止めどない殺戮へと繋がるものかということは、その究極の形として、占領・民族浄化を行うイスラエルや、それを放置・容認する国際社会の現状を見ても明らかだろう。そうした差別の構造は、かつて隣国を植民地支配し、帝国主義を掲げてきた日本にも、残念ながら根深く残っている。国籍やルーツ、性差や障害などに基づく差別は、実際に街角でヘイトスピーチとなり、命を脅かすヘイトクライムが生じている。

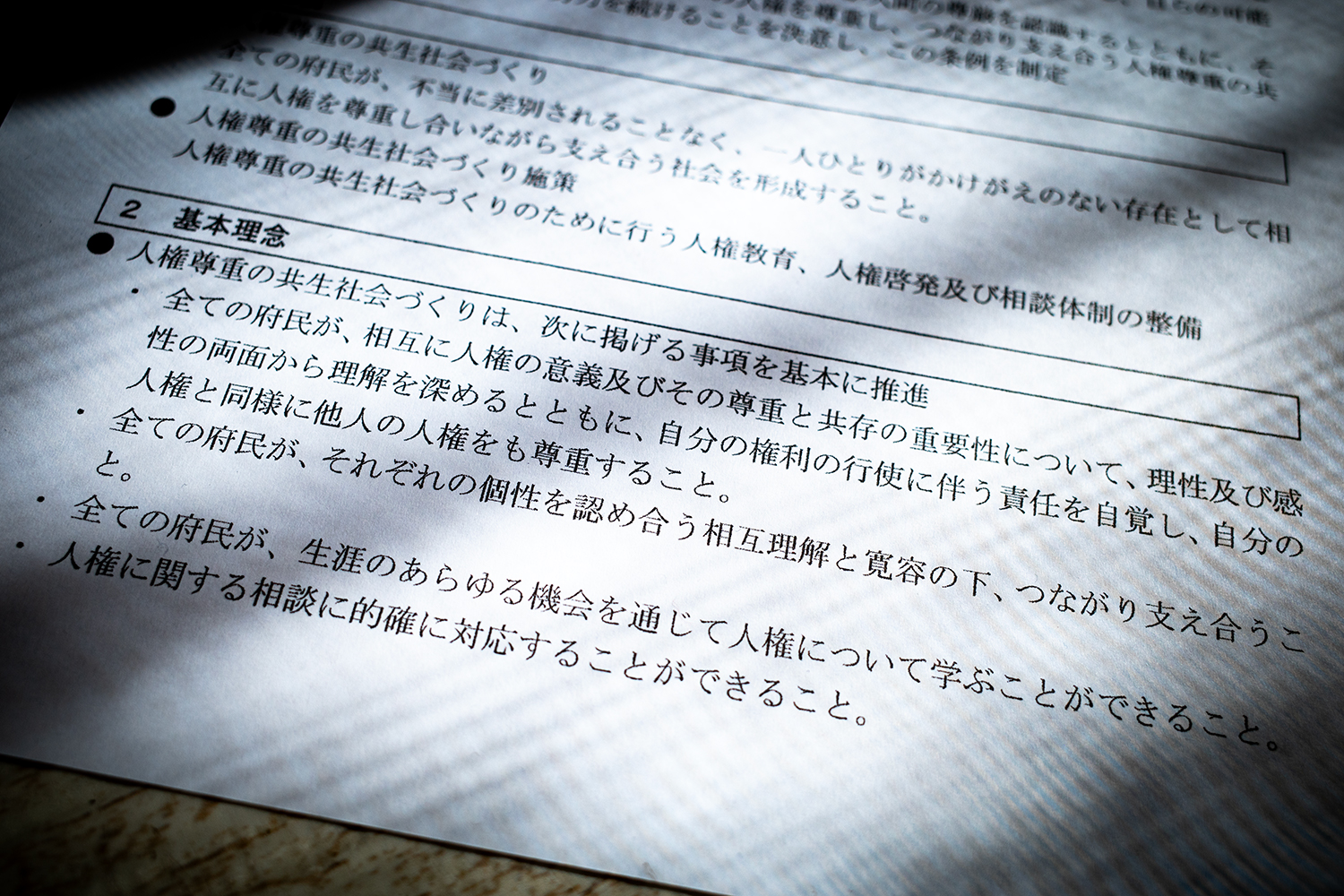

京都では09-10年の「京都朝鮮学校襲撃事件」や21年の「ウトロ放火事件」など、深刻なヘイトクライムが相次いでおり、条例の整備が喫緊で求められている。当然そこには社会的マジョリティだけではなく、実際に危機に晒されているマイノリティの声が反映されて然るべきだ。ところが、その人権の基盤となるべき条例の骨子案についてのパブリックコメントは、昨年(2024年)12月13日に募集が開始され、年末年始を挟み年明け5日の夜には終了(※)とされ、多くの市民にほとんど周知されないまま制定へと向かっている。

(※)意見の提出期間は原則として30日以上とされる。

https://public-comment.e-gov.go.jp/contents/about-public-comment

24年に制定・改訂された「反差別条例」では東京都渋谷区、三鷹市、神奈川県相模原市や群馬県太田市などで「差別禁止条項」が設けられている。こうした具体的な差別禁止の条項は「もはや標準として必要なもの」と、緊急集会の主催者のひとりでジャーナリストの中村一成さんは語る。

緊急集会で発言するジャーナリストの中村一成さん(左から2人目)。(佐藤慧撮影)

※個人情報にかかわる画像の一部を加工しています。

「そもそもこうした流れをつくることになった京都朝鮮学校襲撃事件に対して損害賠償を命じた民事裁判の判決では、《差別を禁止する規制(法や条例)が必要である》ということが示された。命にかかわるヘイトクライムが起きている京都で、そうした規定や差別禁止条項もない骨子案をそのまま通すわけにはいかない」

京都府が「後退」した条例を制定してしまうことで、他地域の条例制定にも影響を及ぼすのではないかと、発言者からは懸念する声が相次いだ。

緊急集会では以下の内容を京都府に求めるための署名も紹介された。

「私たちのことを私たち抜きで決めないで(Nothing about us without us)」――これはマイノリティの権利を求める運動の中で、何度も繰り返されてきた言葉だ。人権条例制定の進め方が、そもそも差別的なものになっていないだろうか。京都府だけの問題ではなく、差別のない社会を望むすべての人々の問題として考えていきたい。

署名はオンラインでも下記で募っている。

住民自治で差別を許さない人権条例を求めよう 緊急署名!(change.org)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい

■ 川崎市のヘイトスピーチ禁止条例成立から1年。条例も法律も「声」から生まれる。[2020.12.18/安田菜津紀]

■ 関東大震災から9年後、虐殺は「平時」にも起きていた[2024.1.4/安田菜津紀]

■ 【エッセイ】ヘイトスピーチとホロコーストの間を生きる 関東大震災から100年の地平に立って[2023.9.3/安田菜津紀]

■ 「差別のない社会づくり」を自己責任で終わらせないために[2023.6.20/安田菜津紀]

マンスリーサポーター50人募集中!(2025年2月28日まで)

マスコミや多くのウェブメディアとは異なり、Dialogue for Peopleは企業・スポンサーからの提供や広告による収入を得ておらず、多くの市民の方々からの支えで活動を続けています。 活動を毎月ともに支えてくださる、マンスリーサポーターに参加しませんか?

※ご寄付は税控除の対象となります。

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。