「まるで檻の中で生きているよう」―占領の続くパレスチナ・ヘブロン、引き裂かれた街からの声

性暴力に関する証言が出てきます。ご注意ください。

青く澄み渡った空に冷たい風が吹き抜けていく。眼下に広がるのはパレスチナ・ヨルダン川西岸地区南部の街、ヘブロンの旧市街だ。その光景の中央には、イブラヒムモスク(マクペラの洞窟)という、ひときわ目立つ四角い建造物がそびえている。このモスクの地下洞窟には、ユダヤ教、キリスト教、そしてイスラム教というセム系一神教の預言者アブラハムが埋葬されているとして、各宗教の重要な聖地となっている。しかしこの街はまた、パレスチナ人への迫害――民族浄化が、目に見える形で刻まれている地でもある。

眼下に広がるヘブロン市の旧市街。(佐藤慧撮影)

占領、そして引き裂かれた街

この高台から周囲を見渡すと、ときおり近隣の家屋の屋上からこちらを伺う兵士の姿が見える。イスラエル軍の兵士だ。ここはヘブロンを拠点に「非暴力と不服従」を理念に平和を訴える活動家で、「Youth Against Settlement」という団体の創設者、イッサ・アムロさんの自宅兼活動拠点であり、常にイスラエル軍により監視されている。

庭の中央には陽光を浴びる大きなオリーブの樹が佇み、そこには「FREE PALESTINE(パレスチナに自由を)」と書かれた板がかかっている。多忙を極めるイッサさんを待ちながら濃いアラビックコーヒーをすすっていると、ここまで案内してくれたヘブロン出身の友人が、「もう大丈夫だ」と僕の肩を叩いた。実はこの場所に来るまでに、道中で「入植者」やイスラエル軍の兵士にみつからないよう、僕らは小走りで墓や林を駆け抜けなければならなかった。ここはイスラエル軍の「管理下」にある区域なのだ。

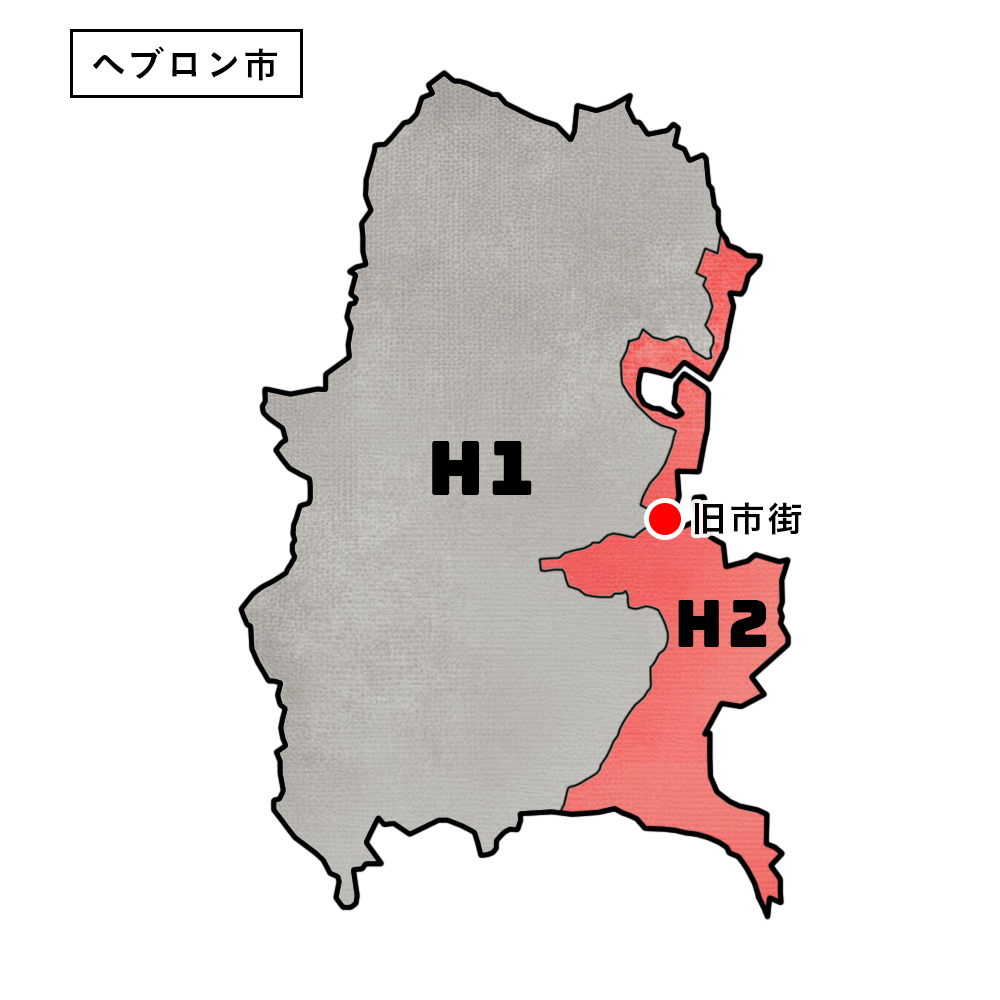

1967年、第三次中東戦争によりイスラエルはヨルダン川西岸を占領し、入植地の建設を推し進めた。その後1997年の「ヘブロン合意」により、ヘブロン市は「H1」と「H2」というふたつの地域に分割され、「H1」はパレスチナ自治政府の管理下に置かれたが、市内の約20%を占める「H2」は、イスラエルの管理下に置かれることとなった。この「合意」はイスラエルによる入植地の拡大(占領)を事実上容認するものであり、人権や国際秩序の観点からも非常に大きな問題をはらんでいる。「H2」には3万人以上のパレスチナ人が暮らしているが、そこに900人を超えるイスラエル人「入植者」が暮らし、その「安全を守るため」という名目で、2千を超える軍人が駐留しているという。

「ヘブロン合意」により引き裂かれたヘブロン市。

引き裂かれたこの地では、パレスチナの人々の移動や商業活動は深刻な打撃を受け、軍の管理下にある「検問所」では、日々人々の尊厳が奪われ続けている。

「特に2023年10月7日以降、事態は悪化の一途をたどっています」と、オンラインミーティングを終えたばかりだというイッサさんが外に出てきて、堰を切ったように話し始めた。

「イスラエル軍は戦争を口実に、西岸全域でパレスチナ人の移動を制限し、土地を奪い、家を破壊し、人々を殺害しています。私たちは以前よりもいっそう抑圧され、日々イスラエル軍による襲撃や、入植者による暴力行為に晒されているのです」

インタビューに応じるイッサ・アムロさん。これまでにも何度も逮捕されている。(佐藤慧撮影)

囚人のように奪われる自由

「西岸地区では23年10月以降、少なくとも800人以上のパレスチナ人が殺害され、地域が引き裂かれ、経済は破壊されました。失業率は過去最高を記録し、電力や水の供給も大幅に削減されています。自宅にいても安全ではなく、自由に旗を掲げたり、平和的な抗議活動を行うこともできません。イスラエル軍は、パレスチナ人の声を奪うために、逮捕・拘束・拷問を恣意的に行い、野蛮な行為を繰り返しています」

そう語るイッサさん自身も、23年10月7日、まさに世界の目がガザに向いていたその日に拘束されている。自宅前から軍に連れ去られたイッサさんは、その後12時間以上にわたり、性的暴行を含む拷問にさらされた。

「私は椅子に固定され、後ろ手に手錠をかけられ、目隠しやさるぐつわをされていました。暴行の最中、2度意識を失いました。性的な暴行も受けましたが、イスラエル兵はそれを楽しんでいたのです」

イッサさんは、多くの媒体のインタビューにて自身の性被害について語っているが、それは容易なことではなかったと語る。「私も始めは躊躇していました。けれどこれは私だけの問題ではありません。10代の女性が検問所で嫌がらせを受けることもあります。子どもを含む多くのパレスチナ人が、日常的に性暴力に晒されているのです」と、世界に向けて現状を伝えるために証言を始めたという。

2024年6月、独立調査委員会によって国連人権理事会に提出されたガザ侵攻についての報告書でも、《イスラエル軍がパレスチナ人に対して行った性的およびジェンダーに基づく暴力の範囲、頻度、深刻さが大幅に増加している》と指摘されている。

実際に、性虐待の場面とされる動画が流出し、10人のイスラエル兵がその暴行に関わった容疑で拘留されたが、24年7月、解放を求める数百人が、彼らの拘留されていた基地に押しかけ、侵入を試みるなどして揉み合いとなった。当時、イスラエルの国家安全保障大臣であった極右政治家のイタマール・ベン・グヴィル氏は、兵士らを「我々の最高の英雄」と褒め称えている。

このような状況下にありながら「非暴力・不服従」の抵抗活動を続けるイッサさんだが、それすらもイスラエルの軍法では、「治安を脅かす行為」として「違法」なのだという。

イスラエル国内およびパレスチナにおいて、イスラエルは「民法」と「軍法」を混在させ恣意的に適用しており、ユダヤ系イスラエル人には民法を適用し、パレスチナ住民には軍法を適用するなど住民によって法の適用が異なっている。同一の地域に住む人々に対して異なる法が適用されることは「法の平等原則」に反する。また、「民法」そのものがユダヤ系イスラエル人を優先するものであることに加え、「軍法」はパレスチナ人への人種差別および植民地主義、アパルトヘイトを土台としたものであり、拘留施設での虐待や不当な逮捕など、実際に行われている人権侵害の事例が数多く報告されている。ジュネーブ第4条約は、占領下における住民の保護を規定しているが、イスラエルの行為はこれらの規定に違反していると広く指摘されている。

かつての目抜き通りにはイスラエル兵の姿しかない。(佐藤慧撮影)

「一切の抵抗運動が許されないのです。非暴力的な抵抗ですら鎮圧され、逮捕されます。ご存じの通り、ジェニンなど西岸地区の一部では武力闘争を行う人々もいます。私個人としてはそのやり方に賛同するわけではありませんが、国際法上は一定の条件下(あらゆる平和的な解決手段を尽くした上で、他に選択肢がない場合など)で認められています。イスラエルの圧倒的な暴力行為が、人々を武力闘争へと駆り立てているという事実を忘れてはなりません。また、そのような武力闘争を出現させることで、イスラエルは自分たちの占領を正当化し、パレスチナ人の土地と権利を奪い続ける“口実”を作り出しているのです」

23年のガザ侵攻以降、状況は加速度的に悪化しているという。

「兵士の数が増え、私たちの行動はますます制限されるようになりました。入植者による暴力も日常茶飯事となり、ほぼ毎日、私たちの家は襲撃されています。イスラエル軍兵士たちは、私たちがここに“住み続けること”が不可能な状況を作り出そうとしています。最近では監視カメラや人工知能などの技術を用いて、私たちの行動は監視され、追跡されています。まるで囚人のように、私たちの自由は奪われ続けているのです」

この地で暮らす子どもたちは、学校へ行くにも検問所を通らなければならないという。

「何千人もの子どもたちが、です。兵士たちが教師を拘束し、生徒の前で屈辱を与えることも日常茶飯事です。学校はもはや安全な場所ではなく、子どもたちは明日学校に行けるかどうかもわかりません。教育の現場がこのような状況であるということは、子どもたちの未来を奪うことでもあります」

まるで檻の中で生きているよう

占領地に「入植者」を送り込み、パレスチナ人たちの土地を奪うイスラエルの政策は、当然ながら「国際法違反」と指摘されている。しかし「入植者」の数は増加の一途をたどり、国連人権理事会の報告では、東エルサレムを含む西岸の「入植者」は70万人を超えるとしている(パレスチナ中央統計局の23年発表資料によると西岸地区のパレスチナ住民人口は約325万人)。

ヘブロン市内では、パレスチナ人には至るところで、通行や居住、商業などに制限が課せられている。数世代に渡り現在の「H2」で商売を続けてきたある男性は、ガザ侵攻が始まった直後に店を閉じるように脅迫され、今は店そのものに近づくこともできないという。幾度もの弾圧を経験してきたが、「今が最悪」だと語る。

「H2」に暮らす女性にも話を伺った。メルバット・サーディ・アブルメーレさんは、この「H2」内にある幼稚園で働いている。

「買い物に出るのも常に不安がある」と語るメルバットさん。(佐藤慧撮影)

「どうぞ」、と通された応接間は、昼間でもどこか薄暗い。通りに面した大きな窓があるのだが、ガラスの外側は目の細かい鉄格子に覆われていた。「入植者」がときおり石やビンを投げてくるのだという。窓の外にはイスラエル兵士の「詰所」が見える。彼らは恣意的にパレスチナ住民を拘束するため、ときに目の前の家に入ることすら許されず、炎天下や雨の中、延々と立たされ続けることもあるそうだ。

自宅にいても安全ではない。あるとき軍人が急襲し、何事かと思えば8歳の息子を拘束するという。「武器を持っている」というのが兵士らの言い分だったが、男の子が持っていたのはおもちゃの水鉄砲だった。さいわい拘束されることはなかったが、例えば西岸北部ジェニンでは、路上でサッカーをしていただけの8歳の少年が、「テロリスト」だとして頭を撃ち抜かれている。メルバットさんらが日常的に感じている恐怖は計り知れない。

先日も12歳の娘が拘束され、2時間に渡り武器を持った兵士や入植者に尋問されたばかりだと、メルバットさんは語る。彼女は学校の帰り道、たまたま近所の男の子が壁に「FREE PALESTINE」と描いているところに通りがかり、「手伝って」と声をかけられたという。その様子を「入植者」が撮影しており、彼女を兵士たちのもとに無理やり連れていったとのことだ。

メルバットさん自身も、度々兵士や「入植者」の暴力に直面するという。検問所の荷物検査で上着を脱がされこともある。「男性に肌や髪を見せない」文化を大切にする女性にとっては、想像しがたい恥辱だろう。

「こんな状況では、友人や親族が私たちのもとを訪ねることもできません、まるで檻の中で生きているようで、孤独を感じます」

「H1」と「H2」を隔てる検問所のひとつ。(佐藤慧撮影)

レイシストだと言うことを躊躇しない

パレスチナで現在起きていることは、明らかに人種差別であり、「ジェノサイド」や「民族浄化」と呼ばれるべきものだ。イスラエルの閣僚がパレスチナ人を「人間動物」と呼んだことなどもあり、人権などない存在と見做し、止めどない殺戮を続けている。

「こうした差別に終止符を打つために必要なのは、レイシストにレイシストだと言うことを躊躇しないことです。どんな差別にもNOと言うことです。日本人であろうと、パレスチナ人であろうと、イスラム教徒やユダヤ教徒、キリスト教徒であろうと、差別というものは、誰にとっても人間性を破壊するものでしかないのです」と、イッサさんは「差別」の害悪を語る。

公権力が「差別」という言葉をまるで「強すぎる言葉」「使えば対立を煽るもの」のように扱い、腫物に触るような態度をとる日本の現状を考えれば、耳に痛い言葉だった。その日本政府について、イッサさんはこう指摘した。

「日本は中立の立場ではありません。イスラエルと覚書を交し、テクノロジー分野や武器などを通して、経済的、軍事的な関係を続け、この占領に加担しています」

2014年5月、安倍首相(当時)とイスラエルのネタニヤフ首相が、国防とサイバーセキュリティの分野での協力推進で合意した。同年7月には茂木敏充経済産業大臣(当時)が、両国の企業、研究機関の「共同研究・開発」を促進する覚書を締結し、署名している。

こうした政府の動きを「下地」にするように、愛知県では県内企業にイスラエルのスタートアップ(新興企業)を紹介する「Aichi-Israelマッチングプログラム」を2022年度に開始した。

さらに防衛省は、イスラエル製の軍用ドローンの購入を検討しているが、イスラエルの武器や軍事装備がどのように「実践済み」「実証済み」のものとして売り出されてきたのか、誰を犠牲にした「実践」だったのか、パレスチナで起きてきたことを考えれば明らかだろう。

2024年7月、国際司法裁判所(ICJ)が、占領地でのイスラエルの継続的駐留を国際法違反とする勧告的意見を発した。この中では、他国に対しても、こうした国際法違反の状況を支援・援助しない義務、違法な状況を援助する貿易・投資関係を阻止するための措置を講じる義務が示されている。

「日本政府は、いかなる占領への加担もするべきではなく、日本企業は、占領につながる、いかなる投資もするべきではありません」と、イッサさんは改めて強調する。

ガザでの「停戦」が報じられているが、その背後では西岸地区へのすさまじい攻撃が続いている。北部ジェニンでは攻撃ヘリまで出動し、「テロリストの掃討」という、軍事侵攻を正当化する「大儀」のもと、街が破壊され、人々が殺されている。「暴力的な手段で目的を達成しようとする集団」をテロリストと呼ぶのならば、いったいどちらがテロリストだろうか。

かつてイスラエルと同様に、帝国主義・植民地主義により多くの虐殺を繰り返してきた日本は、この出来事を「他人事」のように語っている場合ではない。崩れ行く国際秩序に、「人権」や「法の支配」の観点から積極的に行動を起こしていかなければならない。

2022年5月にジェニンで殺されたパレスチナ系アメリカ人ジャーナリスト、シーリーン・アブー・アークラさんの絵がヘブロン市街に描かれていた。(佐藤慧撮影)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい・聴きたい

■ 「狂気を止めよう」―ガザでの虐殺に異を唱えたイスラエル人高校教師は、ある日突然、逮捕された[2025/1/28/安田菜津紀]

■ 「三千年前の王の庭を再建する」―イスラエルにより推し進められる民族浄化[2025/1/21/佐藤慧]

■ 法の支配を導く国際司法裁判所の勧告的意見―パレスチナ被占領地域でのイスラエル駐留の違法性(根岸陽太さん寄稿)[2024.7.25]

■ 引き裂かれるアメリカ―なぜイスラエルを支持し続けるのか(三牧聖子さんインタビュー)[2024.10.15]

マンスリーサポーター50人募集中!(2025年2月28日まで)

マスコミや多くのウェブメディアとは異なり、Dialogue for Peopleは企業・スポンサーからの提供や広告による収入を得ておらず、多くの市民の方々からの支えで活動を続けています。 活動を毎月ともに支えてくださる、マンスリーサポーターに参加しませんか?

※ご寄付は税控除の対象となります。

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。