記事中に差別文言の記載があります。ご注意ください。

2025年2月12日、埼玉総合法律事務所にてとある裁判に関する記者会見が開かれた。被告は埼玉県南部の川口市や蕨市に暮らすクルドの人々に対し、ヘイトスピーチやヘイトデモを繰り返してきた渡辺賢一氏(日の丸街宣倶楽部)だ。そうした街宣活動の差し止めや、その被害に対する損害賠償を求め、本件裁判は昨年24年末に提訴されている。

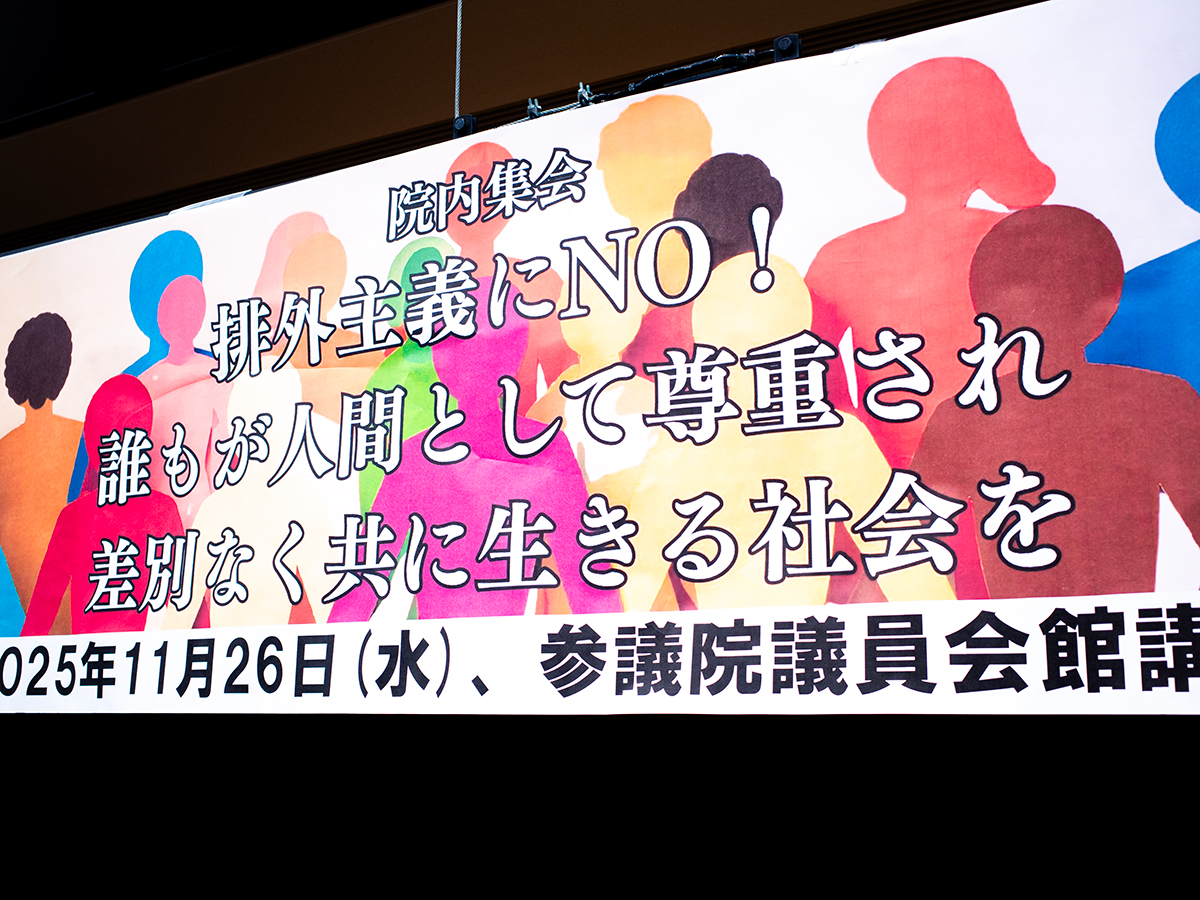

会見の様子。(佐藤慧撮影)

原告は川口市内にある一般社団法人「日本クルド文化協会」だ。その代表理事であるシカン・ワッカス氏は、ヘイトデモやネット上の差別扇動の影響などにより、「(クルド人の知人が)アパートや駐車場を借りようとしても、“クルド人”だというだけで断られるようになった」「顧客が減るなど、事業にも影響が出ている店もある」「子どもたちへのいじめも発生している」と、差別による被害の実態を語った。

被告は2023年9月以降、第三者らと共に少なくとも9回に上る差別扇動デモ、および街宣活動を行っており、下記文言の記された横断幕を掲げるなどしている。

自爆テロを支援するクルド協会は、日本にいらない!テロを肯定する外国人との共生は無い!絶対にありえない!そして不法滞在者から金を貰い、喜んでいる政治家がいる!安全や治安を脅かす者たちから日本を守ろう!

また、「根絶せよクルド犯罪と偽装難民」「刑務所がお似合いだ!」などといったプラカードを掲げたり、「クルド人は日本から出ていけ」「テロリストを日本から叩き出せ」などといったヘイトスピーチを繰り返している。

こうした街宣や発言は地域社会の差別感情を扇動し、またネットを通じて多くの人々の差別・偏見を煽っており、深刻な被害を生み出している。

昨年11月21日、さいたま地裁は渡辺氏に対し《日本クルド文化協会の事務所から半径600メートル以内でのデモを禁止》する「仮処分決定」を出した。そのため同範囲内でのデモは止まったが、渡辺氏らは「仮処分の効力が及ばない」場所やネット上で同様の活動を続けており、条例制定など法的な規制の必要性が改めて浮き彫りとなっている。

原告代理人弁護士らは、今回の裁判で求める(仮処分ではなく正式な裁判にて判決を求める)街宣活動の差し止めに関して、下記4つの請求権を述べている。

①差別的言動による人格権侵害を根拠とする妨害予防請求権

②業務妨害を根拠とした人格権による妨害予防請求権

③名誉棄損を根拠とした人格権に基づく妨害予防請求権

④平和的生存権の侵害を理由とした人格権に基づく妨害予防請求権

このうち、今回の短報では④について少し詳しく見ていきたい。この請求権の根拠となっているもののひとつが、日本国憲法の前文だ。下記、訴状から引用する。

(1)憲法は、その前文で以下の通り定める。

「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

上記「平和的生存権」は文言上、「全世界の国民」に保障されるのであって、日本国内に居住する外国人にも適用されることは明らかである。

(2)この点、原告を含む在日クルド人は本国政府から迫害を受ける等して日本に居住を始めたものであるところ、本件各不法行為は、まさに原告の有する平和的生存権を侵害するものにほかならない。

(3)よって、原告は、被告に対し、平和的生存権の侵害を根拠として、妨害予防請求権を行使することができる。

日本国憲法前文は、当然ながら憲法の一部であり、国の最高法規として法的拘束力を有している。しかし裁判においては抽象的過ぎるなどとされ、「裁判規範性」を全面的に認める判決は少ない。しかし2008年に下された「自衛隊のイラク派遣に関する名古屋高裁判決」では、下記の通り、平和的生存権の具体的権利性を認め、一定の要件の下で法的救済を求めることができる可能性を示している。

このような平和的生存権は、現代において憲法の保障する基本的人権が平和の基盤なしには存立し得ないことからして、全ての基本的人権の基礎にあってその享有を可能ならしめる基底的権利であるということができ、単に憲法の基本的精神や理念を表明したに留まるものではない。法規範性を有するというべき憲法前文が上記のとおり「平和のうちに生存する権利」を明言している上に、憲法9条が国の行為の側から客観的制度として戦争放棄や戦力不保持を規定し、さらに、人格権を規定する憲法13条をはじめ、憲法第3章が個別的な基本的人権を規定していることからすれば、平和的生存権は、憲法上の法的な権利として認められるべきである。

原告代理人のひとり神原弁護士は、「戦争や弾圧、差別などから日本に逃れて来る人々のためにこそ、この前文の権利は適用されるべきではないか」と語る。

現在私たちが手にしている日本国憲法前文は、残念ながら、戦後80年経った今でも社会的システムとして十分に機能しているとは言い難い。けれどだからこそ、こうした身近に潜む差別という猛毒に抗い、より具体的な法や条例を実現するための土台として、この前文を再考したい。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい・聞きたい

■ Radio Dialogue ゲスト:師岡康子さん「クルド人への差別と法規制」[2025.2.5]

■ イラク北部クルド自治区現地取材―続く困難な日々、毒ガス兵器の影響は今も[2024.12.18/佐藤慧]

■ 【インタビュー】報道は人間全体に関わること ―独立メディア創設者/イラク北部クルド自治区 アソス・ハルディさんインタビュー

■ どうか私たちに、戦禍に怯えることのない休息を―大国に翻弄されるイラク北部クルド自治区からのメッセージ[2021.2.20]

マンスリーサポーター50人募集中!(2025年2月28日まで)

マスコミや多くのウェブメディアとは異なり、Dialogue for Peopleは企業・スポンサーからの提供や広告による収入を得ておらず、多くの市民の方々からの支えで活動を続けています。 活動を毎月ともに支えてくださる、マンスリーサポーターに参加しませんか?

※ご寄付は税控除の対象となります。

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。