【イベントレポート】ドキュメンタリー映画『Not Just Your Picture キラーニ 一家の物語』上映会&アフタートーク(2025.3.28)

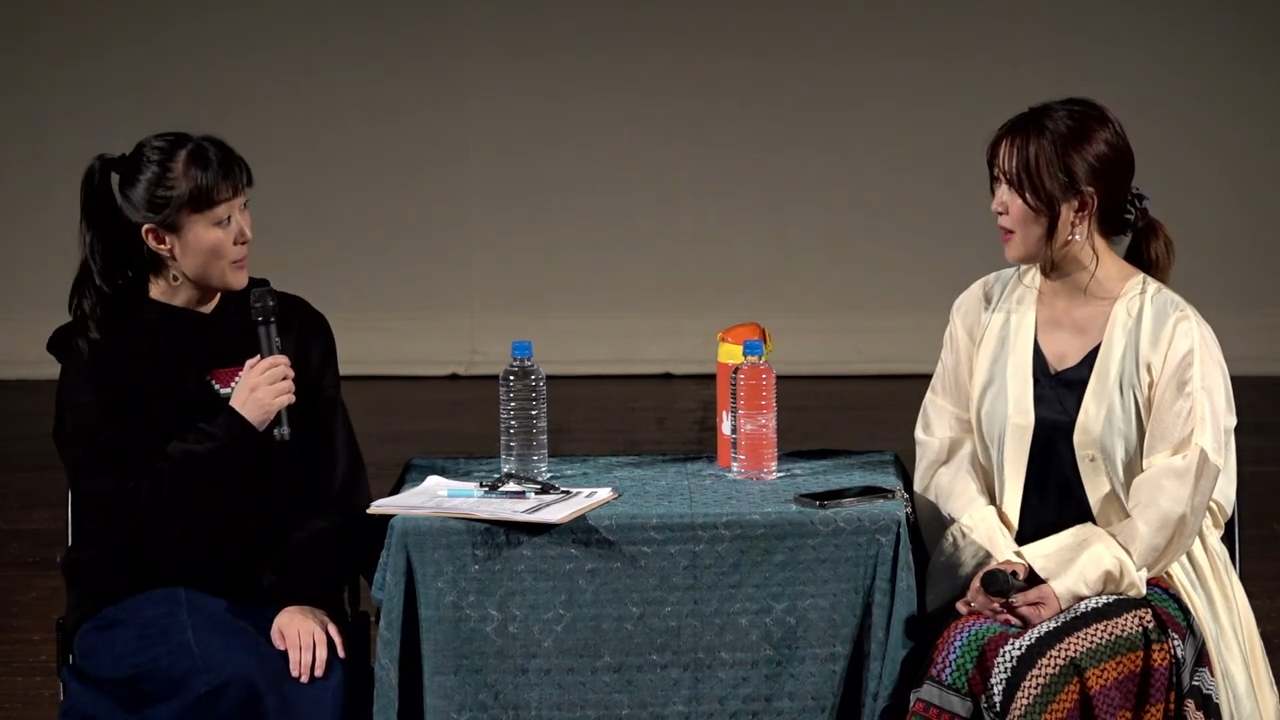

3月28日、ガザで暮らす家族をもつ人々のドキュメンタリー映画『Not Just Your Picture キラーニ 一家の物語』の上映会&アフタートークを会場とYouTube配信にて開催しました。会場230名、YouTube配信280名の方にご参加・お申し込みいただきました。アフタートークでは、ガザへの支援の輪を広げてこられた、ミュージシャンの坂本美雨さんとともに、今も続くパレスチナでの虐殺と日本にいる私たちができることについてお話しました。

Contents 目次

映画『Not Just Your Picture キラーニ 一家の物語』

イスラエルによる大規模な侵攻と虐殺が続いてきた、パレスチナ・ガザ地区。ガザの人々が強いられる不条理は、2023年10月に始まったものではありません。ドキュメンタリー映画『Not Just Your Picture キラーニ 一家の物語』では、2014年に起こった大規模攻撃をとりあげています。

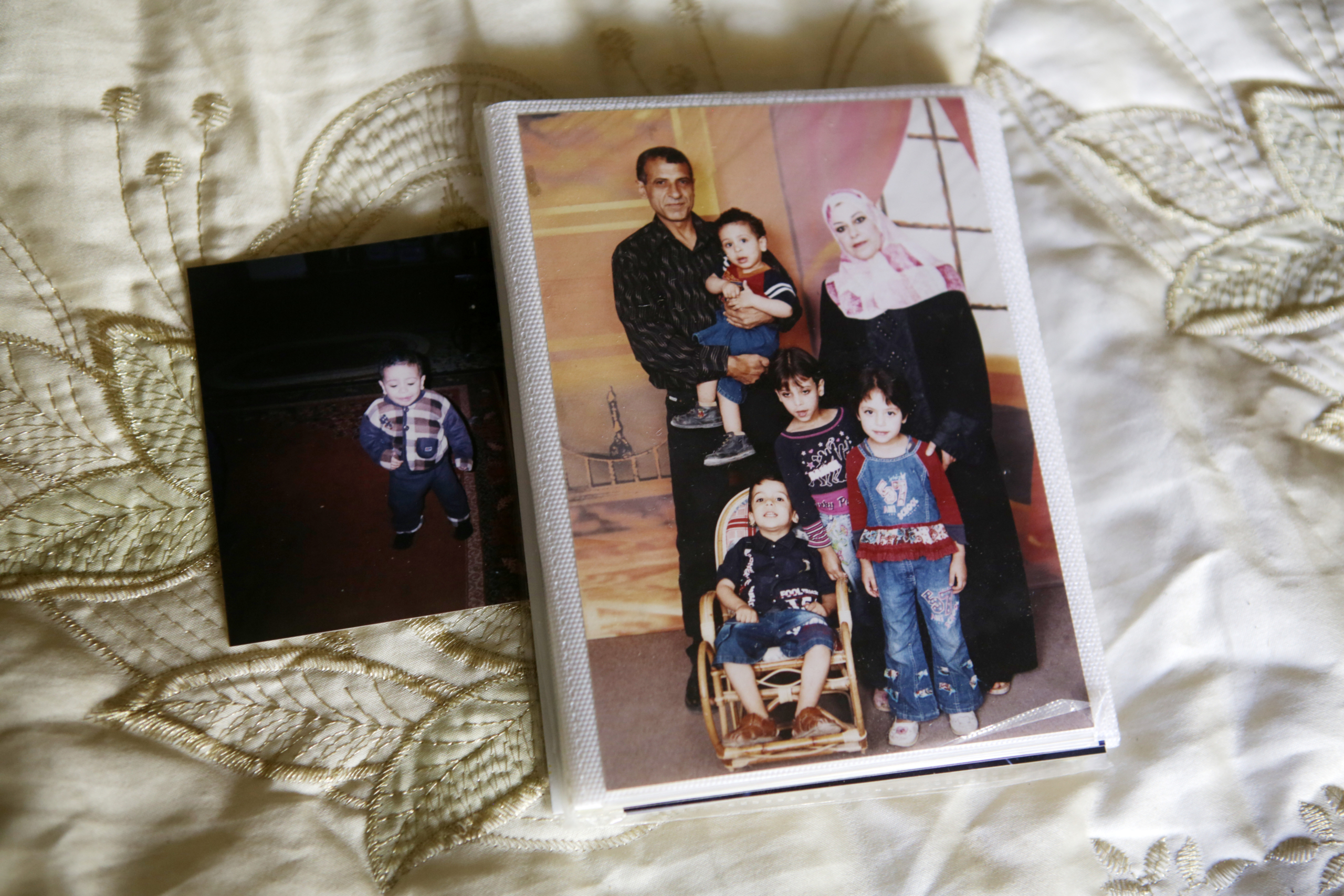

キラーニ 一家の家族写真

映画の主人公であるラムジー・キラーニと妹のライラは、ガザ出身の父、ドイツ人の母の元に生まれ、ドイツ国内で暮らしています。二人が幼い頃、父はガザへと戻りましたが、イスラエルによる2014年の大規模な侵攻で、再婚した妻と子どもたちと共に命を奪われました。父の死と向き合うため、それぞれに行動を起こすラムジーとライラ。同じ頃、今もガザに暮らす父の兄・サーレは、二人に会うことを願っていました__

ラムジー・キラーニさん(右)と妹のライラさん(左)

登壇者プロフィール

■坂本美雨さん

1980年、音楽一家に生まれ、東京とNYで育つ。1997年、「Ryuichi Sakamoto feat. Sister M」名義で歌手デビュー、80万枚を超えるヒットに。1999年、高倉健主演映画「鉄道員(ぽっぽや)」主題歌『鉄道員』。音楽活動に加え、ラジオテレビ司会、ナレーション、執筆、演劇など表現の幅を広げている。アーティストによるガザの人道支援を集めるためのオークション《Watermelon Seeds Fundraiser》を2024年8月、11月に開催し支援の輪を広げている。

写真の中だけでなく、実際に会いたい

アフタートークの冒頭では、この映画の登場人物であるラムジーさん、ライラさん、そしてサーレさん一家と、映画の舞台であるドイツやパレスチナの近況について、安田からお話ししました。

安田: この映画のタイトルは、「写真の中だけではなくで、実際に会いたいよ」というサーレさんの言葉から監督が思いつきました。映画の舞台の一つになっているドイツでは、現在も厳しい状況が続いています。イスラエルを守ることが国是として掲げられ、イスラエルに対して、アメリカに次ぐ軍事支援を続けてきたのがドイツです。パレスチナに連帯するようなデモや個人の活動は、「反ユダヤ主義」というレッテルを貼られ、弾圧されてきました。映画の主人公の一人であるラムジーさんも弾圧された人々のうちの一人です。現在、ドイツでは、パレスチナに連帯する声を上げることがますます困難になっています。この弾圧の対象には、この映画の監督も含まれており、エルサレム生まれでユダヤ人のドロール・ダヤン監督は、ドイツで裁判にかけられています。

映画に出てきたサーレさんご家族は、昨年12月時点では、一時期拘束されたご家族はいらっしゃったものの、イスラエルとの境界に面した北部ベイトラヒアに残っています。サーレさん一家は、ラムジーさん、ライラさんとのハグをする、直接会うという願いが叶わないどころか、今も戦火にさらされながら生きています。監督もサーレさん一家とは常時連絡が取れる状態ではなく、現時点でサーレさん一家がどのように暮らしているかはわからないということでした。

サーレさん

一人ひとりの顔と物語

坂本美雨さんから、現在のガザの状況を踏まえて、映画『Not Just Your Picture』の感想をうかがいました。

坂本美雨さん

坂本さん: この1年半、SNSを通じてガザの人たちと連絡を取るようになり、一人ひとりのことを知るにつれて、その一人ひとりの顔と物語が見えてくるようになりました。この映画を観て、キラーニ一家のような物語が、一つひとつの家族にも同じようにあるという当たり前のことを改めて考えました。ニュースでは「何人殺された」と簡単に言われますけれども、その一人ひとりにこの映画と同じくらいの物語があるということを、映画を見終わってずっと考えていました。

安田: 虐殺は現在進行形で続いているものの、私たちのもとに届くニュースの量はどうしても減ってしまっていると思います。その結果として、一つ一つの主語はどんどん大きくなり、犠牲者は個人ではなく、「数」として把握されるようになりました。把握されている限り、命を奪われた方々は5万人を超えたと報じられていますが、実際には犠牲者として把握されていない、数にさえなれない人がいます。

当たり前ではない “Humanity”

これまで、ガザに対する支援の輪を広げてこられた坂本さんですが、2023年10月7日にガザに対する侵攻/虐殺が始まるまで、ガザに対する関心はどのようなものだったのか、お聞きしました。

坂本さん: ガザに関しては全然知らなかったんです。私は10代をニューヨークで過ごし、裕福なユダヤ人のコミュニティに囲まれて育ちました。アジア人差別はなかったものの、階級の違いを感じることはあり、今振り返ると、シオニストも大勢いただろうと思います。シオニズムの教育は受けなかったものの、日常生活の中では、ホロコーストに対する根深い憎しみを持っている人々の存在を感じてきました。その根深さは今でも忘れられません。ホロコーストとシオニズムの先にあるパレスチナについて、知るチャンスは何度もあったはずなのに、全然聞こえてくる環境ではありませんでした。

安田: ホロコーストの歴史に関していいますと、ドイツには、加害の歴史に向き合おうとしてきたイメージが強くあり、日本と比較しても、加害の歴史の振り返りは進んでいると思ってきました。しかし、この歴史から今を生きる私たちが受け取るべきものは、「ホロコーストのような虐殺は、誰に対しても、どんな場所でもあってはならない」という普遍的なメッセージであり、私たちはそれを今の社会で目指さなければならなかったはずなんです。

坂本さん: ホロコーストが伝える普遍的なメッセージは、誰もが当たり前に受け取っていると思っていましたが、この一年半で、その当たり前が全部覆されてしまいました。“Humanity” (「人間らしさ」や「人として当たり前の感情」)は善だと考えてきましたし、宗教や言語などの違いはあれど、絶対に揺らがないものだと思ってきました。しかし、自分と同じ価値観や人間らしさを持っていない人たちが、本当は世界を牛耳ってきたのかと驚きを隠せませんでした。

安田: 「ヒューマニティ」や「人権」は、本来であれば当たり前のように私たちの足元の土台であって欲しいはずなのに、世界は何らかの利益のために、人権ではなく陣営として動いてしまっていると感じます。

現在、ガザでは一方的に、非常に脆弱だった停戦が破られ、虐殺が再開されています。日々のニュースを追うなかで、坂本さんが今抱いている想いについて改めてお聞きしました。

坂本さん: 現地のジャーナリストをSNSでフォローし、リアルタイムで現地の状況を追っています。その中の一人、ホッサム・シャバットさんという若いジャーナリストが、先日殺害されました。直接的なやりとりはしていないものの、ずっと彼の報道を追っていました。また、ガザ支援オークションでの売上を寄付させていただいた地元の炊き出し団体で、ホッサムくんはボランティアもしていました。著名なジャーナリストですら、公然と殺す。それは誰にも責められない。誰も止めてくれないという絶望感が、この停戦が破られてから特にあります。

安田: 映画『ノー・アザー・ランド』の監督の1人であるハムダンさんが、つい先日、入植者に突然暴力を振るわれました。救急車で搬送されている途中にも軍に拘束され、暴行を受けたと証言しています。こうして世界の注目を集めた人々に対してさえも、「自分たちは自由に暴行できるのだ。自由に拘束できるのだ」と見せつけている。だからこそ、「イスラエルのせいでさえなく、世界のせいだ」というサーレさんの言葉にあるように、世界がこの現状に対してどのように応答していくのかが問われています。

支援と関心の輪

アーティストによるガザの人道支援を集めるためのオークションを開催し、支輪を広げてこられた坂本美雨さん。こうした取り組みを通じて、感じたことや気づいたことについてうかがいました。

坂本さん: たくさんの著名人が大切なものを出品してくださり、それをきっかけにメディアが取り上げてくれたことで、お茶の間にもこうした活動が広がってくれたことが嬉しかったです。アーティストの中には、関心は持っていながらも、声のあげ方がわからない方々が大勢いらっしゃいましたので、彼らが行動を起こすきっかけにもなれたことも嬉しかったです。しかし、オークションの目的はお金だけでなく、オークションをきっかけに関心を持ってくれたり、アーティストの方々も、もっと自由に発言ができるようになったりするきっかけとなることも目指していました。その目標は達成しきれなかったと思っています。

安田: 普段はアーティストとして活動する美雨さんが、パレスチナのことをSNSで発信するようになってから、フォロワーが急激に減るということもあったというお話を聞きました。

坂本さん: はい。猫と子育ての投稿が多かったアカウントで、パレスチナ関連の情報が発信されるようになり、びっくりしたフォロワーの方も多いだろうと思います。一方で、ガザで被害に遭っている人々が「伝えて」と言うなら、私は伝えなければならないと思います。フォロワーが減るのは仕方がないと思いつつも、フォロワーのなかには、戻ってきてくれる人や新たにきてくれる人もおり、離れずにいてくれる人もたくさんいることが希望です。

私たちにできること

最後に、坂本さんから会場の皆さんに向けてメッセージをいただきました。

坂本: 私たちにできることはたくさんあると思います。ボイコットもそうですし、政府に声を届けることもそうですし、デモに行く、SNSでシェアをする、友人と話す。どんな環境でも、本当にできることはたくさんあると思います。毎日の爆撃の中で、ガザの人達が必死に生き延びようとしている限り、私たちは疲れようが、何か行動をし続けなければならないという気持ちで過ごしています。私の時計は、東京と母のいるニューヨーク、そしてガザなんです。時間を見ると「今日、生きているかな」と考えます。こうして、「一緒に生きる」ということを、私たちは、遠くてもできると思っています。

安田: 「私達の持ち得る自由を、何に使っていくのか」ということは非常に大切で、ニュースでも報道されているように、アメリカやドイツでは人々の自由に対する締め付けがひどくなっています。ましてや、パレスチナ現地でパレスチナの人々自身がデモをしようとしたら、それは命懸けになります。この日本社会の中で、私たちが持ち得ている自由も、決してパーフェクトなものではないかもしれません。しかし、少なくとも、ドイツでは上映できないような映画が上映できますし、映画を観た皆さんが感想を誰かと共有したとしても、即逮捕にはならないと思います。この映画や美雨さんの言葉から、何かを少しでも「受け取った」と思うことがありましたら、身近な人や大事な人と分かち合って、知る/知らせるという輪を広げていただけたら嬉しいです。

ご参加頂いた皆様からは、「心に響くお話でした」「自分にできることを考え、始めていきたいです」というご感想を多数いただきました。今回上映した映画やトークをきっかけに、パレスチナへの支援・関心の輪が広がっていくことを強く願っております。

パレスチナでの虐殺は今も続いているものの、目まぐるしく変化する国際情勢の中で、私たちの元に届くニュースはどうしても減ってしまっています。Dialogue for Peopleでは、これからも一人ひとりの人権と声を大切に、パレスチナに関する取材・発信を続けてまいります。今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。ご参加頂いた皆様、誠にありがとうございました。

(2025年5月7日/ 文 Dialogue for Peopleインターン 中村華)

あわせて読みたい・聴きたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。