対話できない相手からは、逃げるしかない?―小手川正二郎さんと語る「感情と対話の哲学」・前編

分断の背景にある、怒りや恐れなどの様々な「感情」。それらにどう向き合えば、対話につなげることができるのだろうか——小手川正二郎さんが哲学の観点から考える動画シリーズ「感情と対話の哲学」(2025年4月〜5月公開)に多くの反響がありました。

この7月、動画を見た10名の有志の方々と、小手川さんが共に語り合う会をオンラインで開催しました。

社会の分断が進み、身近な人とすら率直な意見を交わすことをためらってしまう今。自分や他者の感情への向き合い方や、対話を続けるためのヒントについて、小手川さんと参加者の方々でお話いただいた内容をお届けします。(聞き手、編集 Dialogue for People 伏見和子)

参加者のお名前は匿名とし、個人が特定できないよう、内容を編集した上で掲載しています。

対話しないほうが「賢い」?

Dialogue for People(D4P)伏見和子(以下、伏見) みなさん、今日はよろしくお願いいたします。最初に少しだけ、「感情と対話の哲学」という動画シリーズを企画したきっかけについてお話させてください。

昨年、D4Pの支援者の方々とお話する場があったのですが、「社会問題に関心があっても、そうしたことを自分の身近な人とすら話すのが難しい。対話が難しい」というようなことを伺いました。

これは切実な問題だなと思い、対話それ自体について考えることができないかという意図で、小手川さんにお声がけし、制作したのがこの動画シリーズです。

そこで、今日も最初の入口として、この「対話の難しさ」について、みなさんと共有していきたいと思います。私たちはどのような時に対話が困難であると感じるのか。まずはそこから伺えるでしょうか。

参加者Aさん 私は最近、職場の環境があまり合わず、会社を辞めたのですが、上司や周囲の人たちとコミュニケーションをたくさん取ってきたつもりではあるものの、対話は一回もできなかったなという感覚がありました。

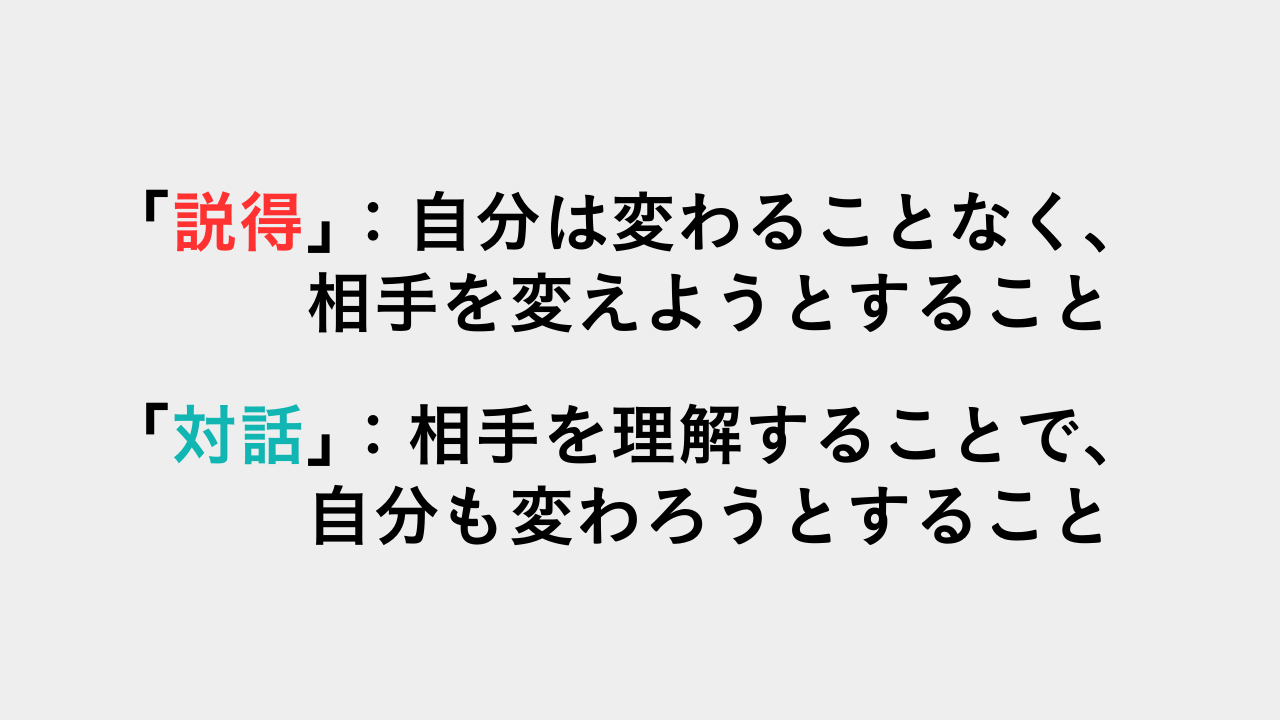

動画を見た時に、それは相手に自分の意志を変えるつもりがなく、「対話」ではなくて「説得」だったから、ずっと苦しかったんだなと腑に落ちました。

一方で、対話というのは、どちらにも「対話をしよう」という意志がないと難しいなと思っています。自分たちが正しいと信じている人や、動画でも「嫌悪感を変えるのが一番難しい」と言われていましたが(第4回)、自分の嫌悪感を強く信じている人など、対話する意志がない人とコミュニケーションを取るには一体どうすればいいのか。その糸口が少しでもあるならば、お聞きしたいです。

伏見 元の職場では、上司の方との対話が、なかなか成り立ちづらかったのでしょうか。

Aさん 伝統を重視する会社で、たとえばセクハラやモラハラがあった時にも、被害者より加害者を守るということがありました。「そういうことはやめた方がいい」と意見を言うと、今度は私に対して、仕事を振らないなどの嫌がらせをされました。

周りにも被害に遭っている同僚や、おかしいと思っている人はたくさんいたのですが、「若手は戦うだけ無駄」「戦わないでいかに賢く生き延びるかを考えた方がいい」というような、「社会ってそういうもんだよ」という考えの人が多かったです。

私自身もそう感じてしまうくらい、自分が何か言ったところで何も変わらないどころか、事は悪化していきました。今後自分よりも若い人たちが絶望しないようにと思って、1年ぐらいは頑張りましたが、結局戦い続けても無理だったので、逃げるしかないなと思って会社を辞めました。

対話をする意志が本当にない人、自分の保身を考えていたり、相手を社会的にも見下してしまっている人たちに対して、どのようにアプローチすることができたのか。逃げる以外に何か対話の術があるのだとしたら、伺いたいです。

小手川正二郎さん(以下、小手川) ご経験を共有してくださり、ありがとうございます。私は決して「対話のエキスパート」みたいなものではないので、よいアドバイスができるかわかりませんが、今お話を伺っていたら、それは逃げて正解だったんじゃないかなと思いました。

やっぱり対話というのは、向こうも何かしらこちらの話を聞いてくれたり、そういう意志がなければ成り立たないものだと思います。

私自身も学会や職場などで変えたいと思うことがあって、色々やっても全然伝わらない時があったりします。そういう時は、「この人は何を大事にしてるんだろうか」とか、「どういうふうにしたいんだろうか」と対話の糸口を探したり、お互いの共通の目的みたいなものを探して、どこかで協力し合えないか探ったりします。けれど、今伺ったご経験の場合は、そういう点がほとんど何もなかったので、個人的にはやっぱり逃げて良かったんじゃないかなと思いました。

Aさん 仕事でも、大きい何かを目指したいと思うなら、「多少は汚い世界にも足を踏み入れなきゃいけない」と、そういった迎合をしなきゃいけないのかなと思っていたところもありました。

自分を持ったまま対話をするためには、「小さなところで少しずつ何かをやっていく」というような方法しかないのでしょうか。

小手川 もちろん最初は、協力する人や同じ立場の人を探して経験を共有したりということが大事だとは思うのですが、でもおっしゃるような、何か大きな目的を目指すために迎合して、いわゆる「賢く生きる」みたいなあり方というのは、自分の本当に大事なものも失ってしまう危険があると思います。

動画でも取り上げたマーサ・ヌスバウム(※1) は、自身が大学でセクハラにあった際に「自らの尊厳を毀損するようなことを我慢するべきではない」というアドバイスに救われたと言っています。

(※1) マーサ・ヌスバウム(Martha C. Nussbaum) シカゴ大学法学部教授。1947年生まれ。ハーヴァード大学にて文学修士、哲学博士(Ph.D.)取得。主な著作に『感情と法ー現代アメリカ社会の政治的リベラリズム』(河野哲也監訳、慶應義塾大学出版会、2010年)などがある。「感情と対話の哲学」では第2回などで取り上げている。

正面から向き合っていなくても、お互いに聞き合う関係性をつくる

参加者Bさん 今のお話を伺って、対話は対等な関係じゃないと難しいのかなと思いつつ、対等な関係であっても難しさを感じることもあります。身近な人が差別的なことを言ったり、SNSでシェアしていたりするのを見た時に、すごくショックを受けて、今後も仲良くしていけるのか不安になったことがありました。そうした話題について話す、良いきっかけだったのかもしれないですが、言葉が見つからず、結局その場では流してしまいました。

小手川 たとえば親子関係もそうですが、近ければ近い存在ほど、そうした繊細な話題に触れられなかったり、言いたいことが言えないことはあると思います。

そういう時は、真正面から行くとそれが争点のようになってしまい、お互いの関係が悪くなってしまうことがあるので、ちょっと別の切り口とか、その話題とは違うところで、少しだけそういうことについて触れてみる。そこで差別的な見方を問題化するようなことを言ってみるという方法もあります。ある程度フラットな関係だからこそ、できるところではあるかなとは思いますが。

参加者Cさん 私は教師なのですが、授業の際に中立性ということもあって、あまり感情を入れないように意識しながら行ってきました。けれど、次第に感情の大切さが分かってきて、最近では感情を意識しながら授業をするようになり、動画もそうした関心から見たのですが、まだよく分かっていないところもあります。

小手川 教員と学生の関係でも、普段は学生が本当はどう思っているのか聞こうとしても、自分の本音を話してくれないことが多いです。でも何かのきっかけでふと本音が漏れたり、ポロッと感情が漏れた時に聞いてみたりすると、ちょっと心を開いてくれたりすることがあります。

参加者Dさん 今、皆さんの話を聞きながら、自分の経験も照らし合わせていたのですが、対話ができる場が設定されていれば、色々と話もできるけれど、そもそもそういうテーブルにつくというか、そこに行く関係にない人とは、そこまで話をすることがないんじゃないかと思いました。

小手川 本当におっしゃる通りで、いわゆる「対話」としてイメージされているのって、座ってお互い顔を見合わせて一つの問題について討論するようなことかもしれませんが、それはかなり特殊な場面ですよね。「対話」というものをこのように狭く捉えると、まずそういう場に出てくるまでのハードルが高くなってしまいます。

私の「対話」のイメージは、お互いにお互いの話を聞き合うような関係性です。それは別に正面で向かい合っていなくてもよくて、一方的に自分が喋っているだけじゃなくて、向こうもそれに対してちょっと反応をしたり、ちょっと何か言ってくれる。そこに本音が漏れたりするので、それをまたこちらが聞いているというような関係性です。

大学の授業でも教員が一方的に話していると学生は聞いてくれないですが、毎回感想や質問などを書いてもらうと、そこに一人ひとりの様々な反応がある。その人と一対一で対話しているわけではないですが、私が語りかけたことに対するある種の対話の形になっていると思います。教員と学生のケースは特殊ですが、たぶん色々な場面で、真正面から喋っていなくても、「お互いにお互いの話をちょっと聞いて、意外とちゃんと聞いている」というような、そういう関係性が作れるといいんじゃないかなと思います。

対話をしているようで、追い詰められないために

参加者Eさん 戦争について伝える活動をしています。最近、学校の先生と打ち合わせをする機会があったのですが、過去の歴史を振り返るだけではなく未来に向けて考えるために、今の社会構造の話もしたいと伝えたところ、担当の先生が「それはいいですね」と言いながら、その後いくつも質問を重ねてきて、口調は柔らかいのですが、長時間にわたって問い詰められることがありました。

こちらは対話しているつもりでしたが、相手はそうではなかったのかもしれません。平和教育に関わる立場同士で、話が通じるかなと思っていたのですが、性差別や民族差別などについては、考えの根底がたぶん違っていたんですよね。その時は問い詰められて、質問の一つひとつに全力で答えてしまったのですが、そうするべきではなかったと思いました。上手な回避術はあったのでしょうか。

小手川 そういうことは本当によく起こるなと思って伺っていました。回避術としては、一つ一つの質問に自分では答えずに参考としてこういう本を読んでほしいと伝えるという方法もあると思いますし、「あなたはどう思っていますか?」と聞き返す方法もあるかもしれません。

相手が一方的に聞いてきて、こちらが一方的に喋ること、態度を表明することを求められ、そして間違えるとまたそこを突っつかれるという状態になっていたのではと思います。

Eさん 話している時は必死だし、相手にちょっと期待もあって、話し続けてしまいました。

小手川 こちらが一方的に態度を表明させられるというのは、やっぱりフェアじゃないと思います。相手にもちょっと入ってきてもらうというか、相手も自分はこう思っててと話したら、そこでちょっとお互いの共通点とか、逆に相違点とかを話せば、一方的に問い詰められることは防ぐことができるのかなと思いました。

相手を否定せずに、意見を伝えるには

参加者Fさん 職場などで、排他主義など私としては賛同できない意見を熱心に話されることがあります。職場なので、相手のことを否定したり、いざこざを起こしたくはないですが、相手にそれは違うよとやんわり伝えるにはどうしたらいいのか、それがすごく難しいです。

小手川 今のお話は、本当に重要なことだと思います。まず一つ言えるのは、ご自身が傷つけられるような発言に対しては、そこから避難した方がいいということです。

ただ、もしまだ少し聞けそうなケースであったら、たとえば外国人に対して批判的な態度を取る人には、そうまでして大事にしたいものがあるのかもしれないということを考えてみるのがいいかもしれません。

差別的な感情自体はなくしてほしいですが、それが生まれる元には、自分が昔から住んでいる地域が大事だったり、一緒に暮らす家族や友人が大事だったりという思い、そうしたものが脅かされているという感覚があるのかもしれません。そういうところに一度ちょっと話をシフトしてみてから、「じゃあ外国人を排除することでそれが守れるんですか?」と聞いてみる。

多くの外国人にも大事にしている家族や友人がいて、今住んでいる地域が大事だという思いは共通してあるでしょうし、もしかしたらそうした地域のインフラや経済には、外国人の人たちの労働で支えられている側面もあるかもしれません。

そういうふうに、どうすれば互いに大事なものを守っていけるのかというような、一緒に考えていけるところにシフトチェンジしていくと、もちろんそれでも差別的なことを言われる可能性もありますが、排他的でない仕方で対話をすることができるかもしれないと思っています。

続く【後編】では、感情の曖昧さや、相手の「傷つき」を知ること、逃げることが難しい家族などとの対話について考えます。 (→後編を読む)

(2025.7.31 / 聞き手・編集 伏見和子、撮影 渡辺舞花、写真編集 佐藤慧)

【プロフィール】

小手川 正二郎(こてがわ・しょうじろう)

國學院大学文学部哲学科教授。1983年、東京生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(哲学)。フランス近現代哲学、現象学を専攻。近年は、性差別や人種差別、親子関係や難民をめぐる社会問題に哲学的観点から取り組んでいる。著書に『現実を解きほぐすための哲学』(トランスビュー)、『甦るレヴィナス――「全体性と無限」読解』(水声社)、共著に『フェミニスト現象学――経験が響きあう場所へ』(ナカニシヤ出版)、『ジェンダーとLGBTQの哲学』(丸善出版)、共訳書にヘレン・ンゴ『人種差別の習慣――人種化された身体の現象学』(青土社)などがある。

あわせて見たい・読みたい

Writerこの記事を書いたのは

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。