私は「何」に怒っていたのだろうか?―小手川正二郎さんと語る「感情と対話の哲学」・後編

Contents 目次

自分が今抱えている感情は何なのか、実は本人にも曖昧

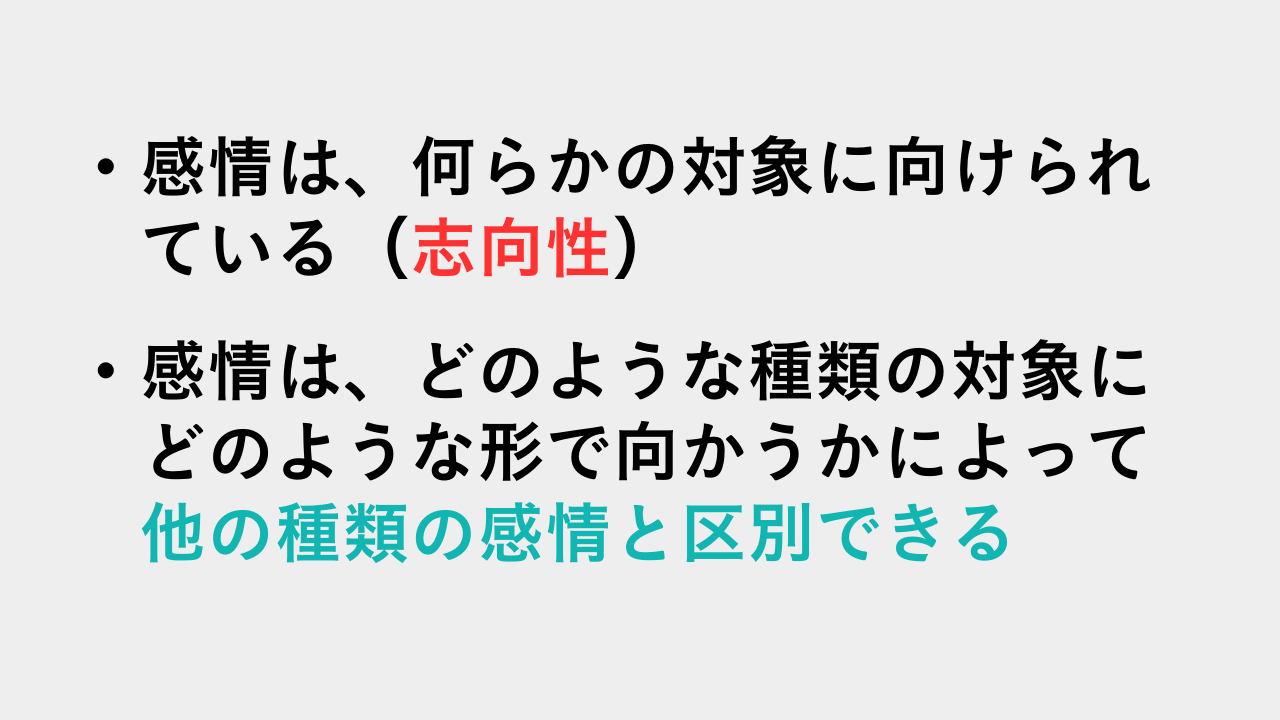

Dialogue for People(D4P)伏見和子(以下、伏見) 感情には何らかの対象に向けられている点、つまり「志向性」があり、そこに注目することで、他の感情と区別することができると「感情と対話の哲学」では指摘されています。

対話においては、自分や相手の持つ感情がどんな種類のものか理解することが重要ですが、実は私たちは、自分が怒っていたり悲しんでいることはわかっていても、それがどのような対象に向けられているかについては、意外と正確に認識できていないことがあります。

時に感情が向かう対象を間違えたり、「外国人」「女性/男性」といった過度に大きな対象と取り違えたりすることで、誤った報復につながっていくこともある。この「感情の志向性」について、お話していけたらと思います。

参加者Gさん 感情について、このような捉え方をしたことがなかったのですが、知識として知っておくと、対話をする場面で、より相手に寄り添って話したり考えたりできるのではと思いました。

自分の感情と向き合ったというか、普段の何気ない会話や生活の中で、自分が気づけなかった部分があるんじゃないか、人を傷つけてしまったことがあるんじゃないかと思ったところがありました。

たとえば自分では怒りだと思ってた感情が別の感情だった可能性とか、もしかしたら悲しみだったかもしれないとか、裏返しだったかもしれないとか、そういうことを考えました。自分にとっては結構重たいなと思いながら、でもこれを機に変えていかなきゃなと思わされました。

小手川正二郎さん(以下、小手川) そんな風に見ていただき、本当にありがとうございます。私が志向性の話の中でお伝えしたかったのも、やっぱり感情って、実際には色々な感情が混ぜこぜになっていることがあって、自分が今どういう感情を抱えているのかが実はその本人にも曖昧だったり、後で振り返ってみると「あれは別の感情だったんじゃないか」みたいなこともあると思うんですね。

そういう時に手がかりになるのが、その感情が何に向けられていたのか、何を求めている感情だったのか、どういうことを起点に生じたものなのかなどを振り返ることです。そうすることで、自分の感情をより正確に理解し直すことができるんじゃないかと考えているのですが、今のGさんのお話を聞いて、やっぱりできるんだと確信しました。

「傷つき」を知ることで、その人の感情を理解できるかもしれない

参加者Hさん 最近、朝に出勤する時、前から来た人に突き飛ばされたんです。1回ではなく、同じ人に2回。それが昨日、たまたまいつもより早い時間に歩いていたら、いつもより手前でその人が前から歩いてくるのに出会ったんですね。そしたらすごく怒ったような顔をしていて、めちゃくちゃ怖かったんです。

でもその時に、怖いというだけではなくて、この人には何か怒りを蓄積させている背景が、今現在、あるいは過去から、きっとあるんだろうなと思ったんです。全くわからないですが、たぶんあるんだろうな、それを知りたいなと。知ったところで、その人がフレンドリーになるか、世界と和解できるかどうかはわからないですが。

もしかすると、彼には何らかの「傷つき」があるのではないか。それを知れば、自分自身にも共鳴できる部分はきっとあるのかなと思うし、共鳴できることでもしかしたら何か変わるのかなと。理解することがその人の回復につながっていくということはあるのではないかと思います。

言葉を交わしたり、時間を過ごしたりすることが、もしかしたら手がかりになるのかもしれません。そこを何か理詰めでいくと、やっぱりうまくいかないように思うんですよね。

小手川 「傷つき」というのは私もいつも色々と考えていることです。もちろん傷つきがあるからと言って、それを暴力的だったり差別的な仕方で発散させるというのは許されないことだと思います。ただ、様々な形での傷つきが、差別につながっていることを実感することはよくあります。

たとえば大学の授業でジェンダーについて取り上げると、時にものすごく感情的になって、フェミニズム的な潮流に対する不満や嫌悪を授業の感想に書いてくる学生がいます。その授業の中では、何故そこまで平等を訴える女性たちを嫌うのか、つかめない時もあるのですが、後日別の授業で家族がテーマになった時に、同じ学生がポロッと自分の家庭の話を感想に書いてくれて、こういう傷つきがあったから、ああいう感情につながったんじゃないかと見えてくることがあります。

表に出てくる差別的な発言だけだとまったく共感できないし、端的に間違っていると思いますが、その裏にある経験を知ると、少なくとも何故その人がそういう感情を持ってるのかということは、はるかに理解できるようになる。だからといって、それにどうアプローチしたらいいのかは課題だと思いますが、本当におっしゃる通りだなと思いながら聞いていました。

逃げられない状況でも自分を大事にするには

参加者Iさん 個人的に「怒り」の感情について考えることが多いです。自分自身の怒りや、あるいは怒りを向けられた時に「自分はどうすればいいんだろう」とすくむようなこともありました。

母親や家族との関係の中での怒りみたいなところを、起点として考えることが多いのですが、悲しみであったり、もどかしさみたいなものが、怒りという表現として出てくる。

それが誰かに対して向けられた場合に、「逃げる」というのが一つの手段としてある一方で、逃げられない状況というのは確かにあると思っています。

家族であったり、コミュニティであったり、何らかの概念などからも逃げることはできないーーたとえば「女性」という概念からは逃げられないということがある中で、怒りに対峙した時に逃げる以外のアプローチはないのかと考えています。

小手川 難しいですね。確かに逃げられない状況があるというのはおっしゃる通りだなと思います。特に家族というのは、本当にそういう場になりやすいですよね。

それでも家族以外に何かちょっと、家族から距離を置ける場所とか、コミュニティとか、そういう形での逃げ場所みたいなものを探すというのは、よく言われることではありますが、重要だなと思いつつ、怒りが噴出してるのをただ受け止めている状況というのは、やっぱり一人ではどうしようもないことなので、逃げる以外の方法がすぐには見つからないというのが正直なところです。

Iさん そうですね。家族であったり親しい仲である以上、さっきも話題になった「傷つき」や悲しみのような、寄り添うことができる感情を知っているからこそ、逃げるしか対応しようがないようなことになった場合にも「自分が逃げていいものだろうか」と思ってしまうなと。

小手川 それが本当に怒りという感情なのかどうか、というのを今聞いていて思いました。怒りには、怒る理由があって、不正なことなどに対して向けられるのが怒りの特徴だと考えられていますが、今おっしゃっていたような状況の場合、怒りというよりはその人の様々な感情が、いっしょくたに一人のひとに向かってしまっている。ある種、理不尽な状態だと思います。むしろそのことに対してこちらが怒りを感じるのが適切な状況なのかなと。

もちろんご家族に寄り添いたいというのは本当に重要だと思いますが、そういう理不尽な感情を向けられているときに、むしろこちらが怒る、それはちょっとおかしいっていう反応を示すということも重要なんじゃないかなと思います。

参加者Jさん お話を聞いていて考えたのですが、たとえば何故DVに会った人がそこから逃げて声を上げられないかというと、「自分が悪いのではないか」と考えてしまうことがあると思います。

自分に自信がなくなっている、または自己肯定感が低くてそうなってしまうケースが多いかもしれないですが、まず「逃げる」と決めるのは大きな決心がないとできない。そこで我慢するということも選択肢にある場合に、逃げるほうが決心がいると思います。ただ決心は必要だとしても、振り返った時にそれが自分の肯定感につながるか、逃げたことで自分を肯定することができるかどうかではないかと思いました。

小手川 たしかに自尊心は本当に大事で、自分のことを大事に思えるからこそ逃げられるところがあると思います。自分のことを誰かの理不尽な感情のはけ口にされることに対して、それは自分の価値をないがしろにされているというふうに見ることができれば、逃げるということもポジティブに受け止められるのではないでしょうか。

伏見 「助けてって言える世の中になるといいな」というコメントを今Zoomのチャットで書いてくださっている方がいますが、「助けて」と言うことが自尊心の否定につながらないような、そういう社会になっていけたらと思いますね。

自分を変えることは怖いけれど

参加者Bさん 「感情と対話の哲学」の第1回で、「自分は変わることなく相手を変えようとするのが説得で、相手を理解して自分も変わろうとするのが対話だ」というお話がありましたが、自分が変わるのって怖いなと思ったんですよね。「違和感を覚える相手と同じになってしまいたくない」という抵抗感があって。

だけど、変わるというのは相手と同じ考えになるということでもないし、相手の意見に賛同するっていうのとも違って、自分が相手に同化することではない。それでも相手を理解するのが大事なんだろうなと思いながらも、難しくて自分の中では終わってしまって。

小手川 その点はとても大事でありつつ、なかなか難しいところでもあると私も常に思っていることです。変わるというのは別に相手に合わせることでもないし、相手の主張をそのまま全部受け入れることでもないと思うんですよね。

たとえば差別に立ち向かう時も、基本的に差別というのは偏見に基づく不合理な言動であることが多いので、差別的な言動をする人たちを説き伏せる感じにどうしてもなりやすいと思うのですが、それでは大抵うまくいかなくて、背景としてその人たちを差別的な言動に向かわせる様々な感情についての理解が必要になってくるというのが今日のお話にも出てきたと思います。ただし、それは差別的な言動そのものに「寛容」になったりそれを放置したりすることではないことは強調しておきたいと思います。

相手の話を聞く時、たとえば私が学生から話を聞くときも、教室のような誰もがいるような空間で、差別的な発言や感情を発露されるとそれを聞いて傷つく人が必ずいるので、クローズドな環境で話を聞くことが大事だと思っています。その時に、間違っている人を説き伏せるみたいなスタンスでいくと、相手が自分の感情を吐露するのを妨げてしまったり、そうした相手の感情を理解するのを難しくしてしまったりすることが多いです。学生たちが抱えている事情や悩みについて思いが及んでいなかったことに気づかされる経験を私自身も数多くしてきたので、そういう環境や機会があればコミュニケーションをとるようにしていますが、それでも相手がすぐに変わることはないと思っています。

たぶん一度話し合っただけで相手が完全に変わることはないし、こちらも変わることはそれほどないと思いますが、ただ、やっぱりお互いに話を聞いたりすると、まったく接点がなかった状態からちょっと歩み寄ったり、別の視点に触れたりする、そういう意味で自分自身も相手も少しずつ変わっている状態なのかなと感じています。

伏見 今日のお話を伺っていて、あらためて対話の難しさということを感じつつも、小手川さんやみなさんから色々なヒントをいただいて、「一歩ずつでも近づいていけるかな」という可能性も感じました。

言葉にしづらい様々な思いを、ご自身の経験に鑑みてお話してくださったみなさんに、心から感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました。

参加者のお名前は匿名とし、個人が特定できないよう、内容を編集した上で掲載しています。

(2025.7.31 / 聞き手・編集 伏見和子、撮影 渡辺舞花、写真編集 佐藤慧)

【プロフィール】

小手川 正二郎(こてがわ・しょうじろう)

國學院大学文学部哲学科教授。1983年、東京生まれ。慶應義塾大学大学院文学研究科後期博士課程修了。博士(哲学)。フランス近現代哲学、現象学を専攻。近年は、性差別や人種差別、親子関係や難民をめぐる社会問題に哲学的観点から取り組んでいる。著書に『現実を解きほぐすための哲学』(トランスビュー)、『甦るレヴィナス――「全体性と無限」読解』(水声社)、共著に『フェミニスト現象学――経験が響きあう場所へ』(ナカニシヤ出版)、『ジェンダーとLGBTQの哲学』(丸善出版)、共訳書にヘレン・ンゴ『人種差別の習慣――人種化された身体の現象学』(青土社)などがある。

あわせて見たい・読みたい

Writerこの記事を書いたのは

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。