「あなたたちが写真に撮った場所はもうないから。だから、こんな場所があったっていうことを、世界に伝えて」

虐殺が続くガザ地区から、友人がそんなメッセージを送ってきた。彼女が案内してくれた市場、港、学校――。降り注ぐイスラエル軍の爆弾と砲撃は、こうした暮らしの場を粉々にしていった。

イスラエルは今回の侵攻前から、ガザの周囲を壁やフェンスにより完全封鎖し、ただでさえ厳しかった人と物の出入りを制限してきた。事実上の「占領」は綿々と続いてきたのだ。

外界から切り離されれば、無論、自力での生活は困難となる。ガザでは人口の半数が、国連からの食糧支援を命綱としていた。電気も通信環境も十分ではなかった。

こうした隔絶状態が「天井のない監獄」とも形容されてきたが、「監獄」とは罪を犯した人間が収容される場所だ。この不条理を生きる人たちが、なんの「罪」を償わされているというのか。

ジェノサイドが始まる前から「異常」な状況下にあった「日常」は、人々が辛うじて保とうとしてきた営みだった。それさえも今、跡形もなく消し去られようとしている。

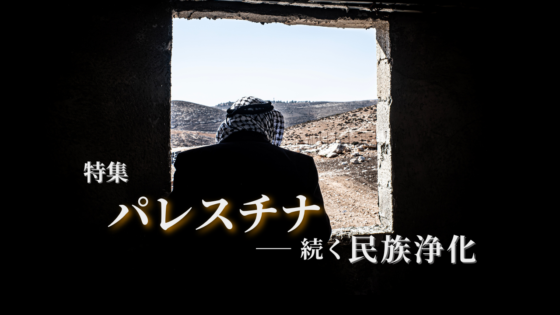

友人の呼びかけに応じ、この民族浄化としかいいようがない攻撃に抗う意思を込め、虐殺前の生活の痕跡を、ここに残しておく。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支える