![]()

コロンビア 戦時下で忘れられた被害者たち【後編】―心に傷を負う人々(柴田大輔さん寄稿)

長年戦禍が続いてきたコロンビアには、苛烈な紛争被害に直面したことで心に傷を負った多くの人々がいます。現地で取材されてきたフォトジャーナリストの柴田大輔さんによる寄稿記事の後編です。(前編はこちら)

コロンビアで戦禍に遭い国内避難民となった人々は、累計で約900万人に及ぶ。2016年に和平が結ばれた後も、麻薬組織などの違法武装組織の活動は終わらず、犠牲者は増え続けている。2025年9月末現在、政府機関に「紛争被害者」として登録されているのは、約1006万人。この中には、慢性化する紛争による、目に見えない、心に負った傷に苦しむ人々がいる。2013年から2021年の間に、政府による紛争被害者向けの精神疾患ケアサービス「PAPSIVI」の支援を受けたのは、全国で53万人以上。だが、専門機関の不足や、精神疾患への差別や偏見から、必要なケアを受けられずにいる被害者はさらに多いとみられている。

筆者が訪ねた紛争地域で出会った人々も、そのうちの一人だった。公的記録からこぼれ落ちる被害者を伝えたい。

Contents 目次

ある青年の記憶

土砂降りの雨が、トタンの屋根を激しく叩く。木造家屋の中では雨音のせいで隣にいても声がよく聞こえない。オレンジ色の裸電球が照らす室内で、顔を近づけ、大声で用事を伝え合う。

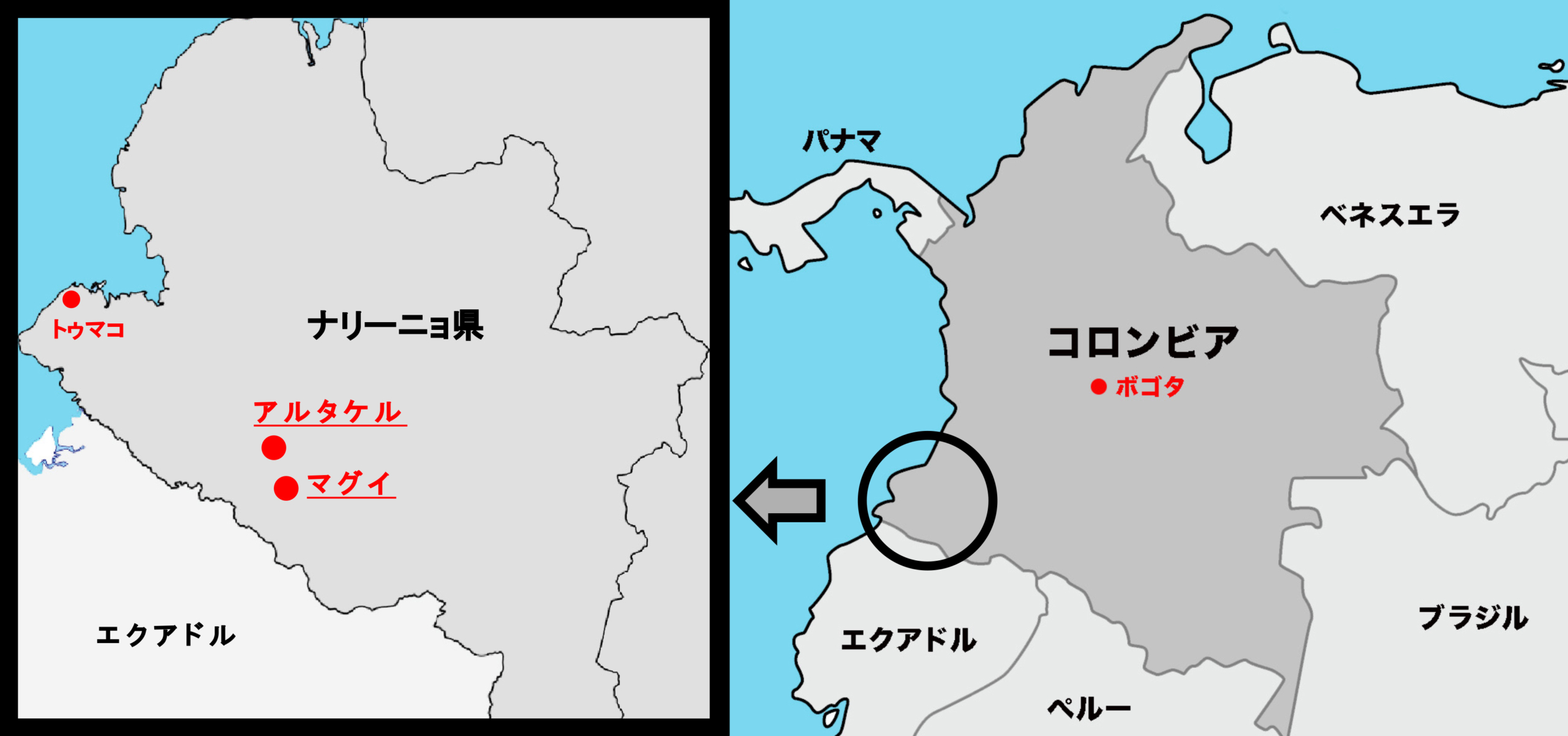

2013年4月、私はコロンビア南西部、標高約1000メートルにあるアルタケルという町にいた。500人余りが暮らす小さな町だ。ここにはカトリック教会の他、20から30軒ほどの商店、学校、診療所が集まる。週末には多くの人が収穫物の売り買いに訪れる、地域の中心的な場所だ。周囲の山々には、先住民族アワの自治地域が広がっている。

2000年以降、この地も武力紛争に巻き込まれた。麻薬の原料としてのコカ栽培が広がり、違法組織がそれを資金源とし、国境や、港のある太平洋沿岸への近さから、密輸の要地になった。激化する違法組織同士の対立の中で、戦闘や虐殺の被害に遭う住民の姿が度々ニュースになっていた。

私は、被害者を取材するため、3ヶ月ほど、国道沿いの古い木造家屋に部屋を借りていた。家主は80代のアワ民族の老夫婦。夫はかつて、自治地域で首長を務めていたが、激化する紛争から逃れるために、町を離れていた。代わりに住んでいたのが、3歳になる娘を持つ20代の孫夫婦と、もう一人、老夫婦の他の孫である、ウンベルト・アサさんという青年だった。彼も同じアワ民族の出身だ。紛争で山の家を追われ、紆余曲折を経て、この家で暮らしはじめていた。

ウンベルトさんは当時、昼は建築現場での日雇い仕事に就き、夜遅くに帰宅する毎日を送っていた。私と彼は、隣同士の部屋に寝泊まりしていたが、口数の少ない彼と話をしたのは数える程だった。彼はいつも食事を済ますと部屋にこもり、ラジオとテレビをつけたまま朝を迎えていた。その大きな音が、部屋の間を分ける貼り合わせた板の隙間から漏れ聞こえてきた。なぜ彼はこの町に来たのか、どんな過去を過ごしてきたのか、そのときの私はまだ知らなかった。

雨音と銃声

その日も雨が降っていた。一帯は、年間300日以上雨が降る多雨地帯。夜半の雨はいつものことだった。雨音を聞きながら、私はいつものように、午後9時ごろにはベッドに入り、薄い毛布にくるまった。

眠りについてどのくらい経ったのか、枕元で、私の名前を呼ぶ声がした。目を開けると、枕元にウンベルトさんが立っていた。初めての出来事に驚いた。暗がりの中に彼の顔が見えた。何かを呟いていた。酒に酔っているようでもあり、少し興奮気味だった。よく聞くと、私の日本での暮らしについて尋ねていた。私は会話の趣旨が掴めないまま、布団から顔だけ出し、曖昧な返事を返していた。外は雨が止みつつあるようだった。

しばらくすると会話は止まり、暗い部屋に沈黙が流れた。すると突然、彼が押し殺すような声で、こう話すのだった。

「去年、この家の近くで大きな爆発があったんだ。ドーン、ってな」

大きく見開いた目が、こちらを覗き込んでいた。しかし彼は私の反応など構うことなく、話し続けた。

「足が震えたよ。それからだ。ダダダダッ、ダダダダッて、銃声が鳴ってさ。それが、いつまでたっても鳴り止まないんだ。この雨のようだった」

大きく両手を広げながら、さらにまくし立てるように早口で言葉を繋いだ。

「もう怖くってな。この家に暮らしている従兄弟のダニエルは、デイシー(妻)とソフィア(3歳の娘)の手を引き、玄関から一番離れた奥のトイレにこもって身を寄せ合ってた。ソフィアは大きな声で泣いちゃってさ。デイシーも、ガタガタ震えてた。みんな怖かったんだ」

彼が話すのは、以前に起きた、アルタケルにある警察施設にゲリラが銃撃を加えた日のことだった。警察施設は、この家から4軒隣にある。それまでにも、ゲリラの銃撃は度々起きていたという。

ウンベルトさんは一方的に話し切ると、何かを呟きながら、おもむろに隣の自室に戻っていった。壁の隙間からは、この日もつけっぱなしのテレビが発する青い光が差し込み、ラジオの大音量が聞こえてきた。私は彼に何が起きていたのか消化できないまま、再び眠りについた。

彼が生まれたのは、アワ民族が暮らすマグイ村だ。山間に複数ある先住民族の自治地域の一つで、2000年ごろに、反政府ゲリラFARCが活動拠点を置いたことで、敵対する政府軍や民兵組織の攻撃にさらされるようになった。以来、多数の住民が犠牲となり、9割以上の住民が避難民となった経験を持つ。

戦争から逃れるために、ウンベルトさんが両親や兄弟と山を離れたのは、2000年代前半のことだった。新しい暮らしを求めて隣国のエクアドルへ国境を渡った。しかし、異なる文化や習慣に馴染めず、ウンベルトさんは一人でコロンビアに戻り、親戚が暮らす、故郷から近いアルタケルで暮らし始めた。エクアドルでは仕事を得るのも難しかったという。だが、仕事がないのはコロンビアも変わらない。その上、戦争の危険もある。それなのに彼はなぜ、再びこの町に戻ってきたのだろう。彼はエクアドルで何を経験したのか、故郷ではどんな戦争体験をしていたのか。滞在中、彼の口から聞くことはできなかった。

背景を知る手掛かりを、同じマグイ出身の人々から聞いた。

「社会を変えるためには革命が必要だ」

今年77歳を迎えたロサ・チランさんは、10年以上、頭痛と手足の痺れに悩まされている。医療機関で検査をするも、いまだに原因はわからない。思い当たるのは、マグイで過ごした苛烈な日々だ。彼女も現在は山を離れ、アルタケルで家族と暮らしている。

かつては、自然豊かな山あいのマグイで、貧しいながらも家族や住民が協力し合い、自給自足的な暮らしを営んでいた。そんな穏やかな日々が変わり始めたのは、2000年ごろ。反政府ゲリラFARCが地域に現れてからだった。

FARCは、貧困と差別が蔓延する社会を変えるためには「武力による革命が必要だ」と説き、住民にも活動への協力を求めた。銃を手に軍服を着たゲリラ兵士が山道を歩くようになり、理念に共感し入隊する若者も出てきた。

2002年、武力によるゲリラ殲滅を掲げる新大統領が誕生すると、事態は加速度的に悪化した。山が戦場となったのだ。政府は国の統制が及ばなかった地域への軍や警察の増派を進め、アルタケルには警察施設ができた。軍が山へ派兵され、さらにゲリラに敵対する右派準軍事組織(右派民兵)が現れた。対ゲリラで利害をともにする政府軍は、右派民兵との癒着が指摘されていた。

恐怖の日々の始まり

ロサさんが、初めて命の危機を感じたのは2004年のことだった。

自宅近くの小学校が「ゲリラが潜んでいる」とされ、政府軍の空爆で大破したのだ。早朝で子どもたちは登校しておらず犠牲者は出なかったが、村には深い恐怖が広がった。銃撃戦が頻発すると、ゲリラは山道に地雷を仕掛けるようになり、住民の犠牲者が相次いだ。ロサさんがある日の出来事を振り返る。

「雨が上がり、いつものように鳥の鳴き声が聞こえる朝でした。ドーンという大きな音が響きました。私は怖くて家から出られませんでした。登校途中の小学生が地雷に巻き込まれ、命を落としたのです。また別の朝には、畑へ向かおうとした男性が地雷を踏みました。その直後、爆発音を聞いた男性の子どもが家を飛び出すと、その子も地雷を踏んでしまった。まだ学校にも通っていない幼い男の子でした。二人とも助かりませんでした」

銃声と爆音が頻発する中で、「大きな音を聞くと、体が動かなくなった」と、ロサさんは言う。

板挟みになる住民たち

暴力はそれだけではなかった。武装組織の対立が激化すると、ゲリラは「密告者を出すな」と住民を監視し、政府軍や右派民兵は「山の人間はゲリラの協力者だ」と決めつけた。

「息子のような年齢のゲリラや政府軍兵士から『トイレを貸して』とか、『鶏を1羽いただけませんか?』と言われると、かわいそうだからと手を差し伸べたくもなる。それだけで、『敵に協力した』とみなされ、命を狙われる人がたくさんいたのです」

両勢力の板挟みになり、疑われた家族ごと命を奪われることもあった。2005年にはアルタケルで、アワ民族の人々と町の住民たちが殺害され、遺体が路上に晒される事件が起きた。町と山を結ぶ道路や橋に、幼い頃から見知った隣人の変わり果てた姿が打ち捨てられることも何度もあった。アルタケルには警察署があるにもかかわらず、こうした事件が頻発した。誰が犯人なのかはわからない。理由もわからず行方の分からなくなった人も一人や二人ではなかった。隣近所の住民が、悪い噂を流してはいないか。日常的な恐怖の中で、住民間に疑心暗鬼が広がっていた。

息子への暴行と避難

そんなある日、町へ出たロサさんの息子が右派民兵に襲われた。まだ中学生だった。山で、同世代のゲリラ兵士とサッカーをするなど親しくしたのが伝わったのかもしれないと、ロサさんは言う。路地脇の茂みに連れ込まれ、後ろ手に縛られ暴行を受けた。さらに、銃を突きつけられながら、ゲリラの情報提供を迫られた。なんとか解放されたが、数日後、今度は軍に拘束され、硬い地面に正座させられたまま、数時間にわたって尋問を受けたという。自治組織の働きかけで解放されたが、その後、「ロサさん一家が殺害対象になっている」という噂が流れた。

「もうここには住めない」と、手にできるだけの荷物をまとめ、親類を頼って故郷を離れた。2005年のことだった。

その後、軍による大規模な作戦が山で繰り返されるたびに、友人や隣人の訃報が避難先に届いた。コロンビアでは被害者救済を目的とした法整備が進んだものの、ロサさんたちは被害者であると名乗り出ることはできなかった。政府軍が、山の住民を「ゲリラ協力者」として迫害してきたからだ。

医療機関にかかれない

ロサさんが今暮らすのは、マグイの避難者が集まるアルタケルだ。近所に暮らす息子は、「あれから10年以上経つが、軍服に似た緑色の服を見ると、今も体がこわばってしまう」と話す。

ロサさんも原因不明の頭痛や手足の痺れに苦しんでいる。しかし、ここには、簡易的な公的診療所があるだけで、応急的な対応しかできない。重い病気や怪我の治療には、約30キロ離れた隣町へ行く必要があり、さらに本格的な検査や治療を受けるには、150キロ以上離れた都市の病院へ行かなければならない。

乗合タクシーとバスを乗り継いで片道5時間。往復の交通費は10万ペソ(約25米ドル=約3800円)に上る。診察が長引けば日帰りは難しく、食費や宿泊費を含めれば、出費はさらにかさむ。1日5ドルを稼ぐのもやっとの地域で、この負担は大きすぎる。おのずと、病院へ行くのは痛みに耐えられなくなったときだけとなり、根本的な治療には至っていない。

精神疾患に苦しむ被害者

長い紛争下にあるコロンビアで、ロサさんとウンベルトさんの物語は特別なものではない。二人と同じように、心に深い傷を負いながら、今も各地で暮らしている人々がいる。

2015年に政府が行った「全国精神保健調査」によると、武力紛争による避難経験者は、経験していない人と比べて、不眠やうつ、不安障害、PTSDなどの症状を抱える割合が2倍に及んでいる。さらに、避難経験者の10人に1人が自ら命を絶とうとしたことがある。

だが、こうした人々の多くは、必要なケアを受けることができていない。

政府の精神疾患支援プログラム「PAPSIVI」がスタートした2013年から2021年の間に紛争被害者として登録された約836万人のうち、同プログラムによるサポートを受けたのは53万人あまり。都市に集中する医療体制と、精神障害への根強い偏見が障壁となっている。

精神医療を担う施設の半数近くが、首都ボゴタをはじめとする4大都市に集中している。国内で最も貧しい2つの県(チョコ県、グアヒラ県)には、全国の精神医療機関のわずか2%しかない。心理士の多くも都市部に偏り、紛争被害を直接受ける農村部の人々が専門的なケアを受けるのは容易ではない。

もう一つの壁は、精神疾患への偏見だ。精神的なケアを受けることに対して、「弱い人間だと思われたくない」「『頭がおかしくなった』と思われるのが怖い」と語る人たちは少なくない。また、被害を打ち明けることで「ゲリラの協力者」と疑われるのを恐れ、声を出せない人もいる。さらに、被害者同士のあいだにも、見えない溝がある。命を守るために故郷を離れざるを得なかった人、故郷に残らざるを得なかった人がいる中で、避難したことを「逃げた」と言い表すことがある。

肉体的な傷を負った上に、誰にも言えない思いを抱えながら、被害者は生きている。コロンビアでは、5人に1人が紛争の被害を受けている。紛争によって意図せぬ形で移住を迫られ、地域のつながりを絶たれ、働き場を失い、差別や偏見に晒され社会的に孤立していく。誰にも言えない思いを抱えながら、日々の暮らしに向き合う多くの人がいる。

束の間の平和の後に陥った「第二次戦争」

ウンベルトさんはその後、日に日に酒量が増えていった。遅い時間に酔って帰宅する日が続き、その度に、同居する従兄弟のダニエルに介抱されながら、自室のベッドへ運ばれていた。だが、どんなに酔っていても、つけっぱなしのラジオを枕元におき、テレビを消さずに朝を迎えるのは、変わらなかった。

私はその後、日本に帰国した。翌年、再びアルタケルを訪ねたが、ウンベルトさんはそこにはいなかった。酒量はさらに増え、仕事に行けなくなったと聞いた。そんな彼を見かねた両親が、「生活を立て直さなければいけない」と、再びエクアドルへ呼び戻したという。

マグイでは、2016年の和平合意を境に、十数年ぶりに武器を持つ人々が地域から姿を消した。目に見える平和を誰もが喜んだ。ロサさんも、家族とともにマグイでの暮らしを再開した。しかし、「平和」は長くは続かなかった。2019年には、FARCが去った空白を埋めるように、他の武装組織が入り込み、2023年には半年に及ぶ違法組織同士の武力衝突が起きた。再び多くの住民が山を下り、避難を余儀なくされた。ロサさんらは今の状態を「第二次戦争の中にある」と言う。

今、ロサさんは、麓のアルタケルで、夫と子ども、孫たちと暮らしている。だが、そこも複数の武装組織の間に立たされ、緊張が絶えない。

「私の体は悪くなるばかり。ここでは満足な医療は受けられない」とロサさんは言う。それでも、もう二度と故郷から遠い土地には行きたくないと話す。多くの人が、避難先で受けた差別に傷つき、仕事を得られず苦労した経験があったからだ。ロサさん自身も、同様だった。

「私たちは再び戦争の中にいます。しかし、戦争がどういうものか、私たちは学びました。家族や友人たちと力を合わせて、生きていくしかありません」

トタン屋根の下で家族のための料理を作りながら、自身に言い聞かせるようにそう話す。

「コロンビア 戦時下で忘れられた被害者たち【前編】――生きるために武器を置けなかった若者たち」はこちら

(2025.10.21 / 執筆・撮影 柴田大輔)

【プロフィール】

柴田大輔(しばた だいすけ)1980年茨城県出身。2006年よりニカラグアなど、ラテンアメリカの取材をはじめる。コロンビアにおける紛争、麻薬、和平プロセスを継続取材。国際ニュース情報サイト「ドットワールド」での連載「コロンビア和平から10年 混乱する農村から」など。国内では茨城を拠点に、土地と人の関係、障害福祉等をテーマに取材している。地域メディア「NEWSつくば」で活動中。

・公式サイト:https://www.daisuke-shibata.com/

柴田大輔さん(本人提供)

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。