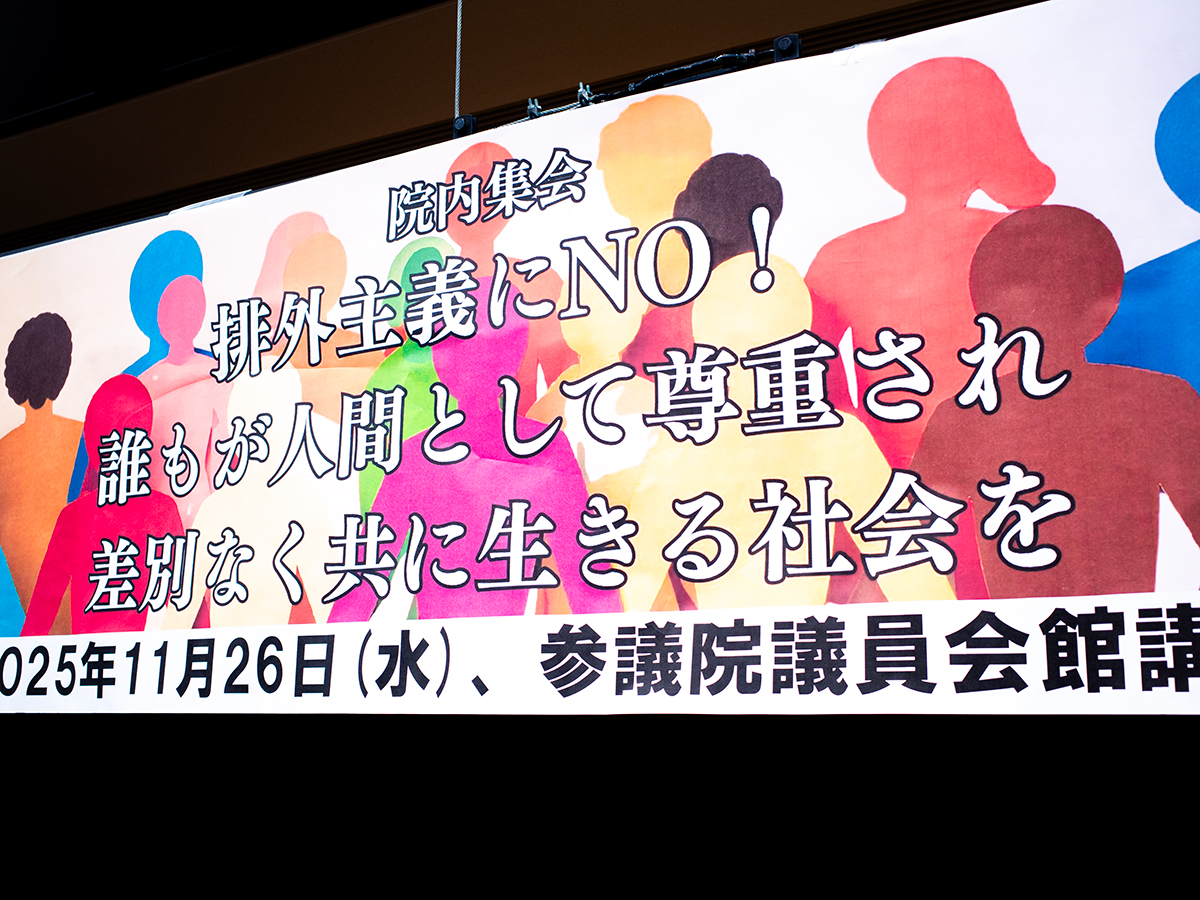

誰もが人間として尊重され差別なく共に生きる社会を―排外主義にNO!院内集会からの提言

※本記事にはヘイトスピーチを引用している箇所があります。

2025年11月26日、NPO法人「移住者と連帯する全国ネットワーク(以下、移住連)」や「外国人人権法連絡会」など主催8団体は、国会内で「排外主義にNO!誰もが人間として尊重され差別なく共に生きる社会を」と題した院内集会を開催した。7月の参院選以降に急速に拡大したデマと排外主義に対し、日本社会の抱える問題や課題解決の方法を共有しつつ、「国籍や民族に関わらず人権が保障される社会」の実現を強く訴えた。会場には170人が集まり、オンラインでも250人が参加した。

集会では、政府が掲げる「外国人との秩序ある共生社会」のもとに行われている政策が、実態としては外国人への「管理・監視」を強化し、差別や排斥を助長するものであるとの警鐘が鳴らされた。

「ルール・秩序という言葉が、外国人を排除するひとつの言葉として使われるようになってきていると思います」

そう語るのは、移住連共同代表の鈴木江理子さんだ。「もしも国民に不安や不満があるとしたら、それは外国人(が問題)ではなく、日本社会が豊かではないことです」と指摘し、「どんなに頑張っても報われない社会」を放置してきた政治にこそ問題があると続けた。

集会にはオンライン含め420人と、15人の国会議員も参加した。(佐藤慧撮影)

続いて登壇したノンフィクションライターの安田浩一さんや、交流・支援を通じて多民族・多文化社会の実現を目指す市民団体の代表らは、クルド人コミュニティに対するヘイトクライムや、「トルコに帰って殺されてしまえ」といったヘイトスピーチが絶えない現状を報告した。また、政府の「不法滞在者ゼロプラン」により、日本生まれの子どもを含む外国ルーツの家族が強制送還されている深刻な実態を訴えた。

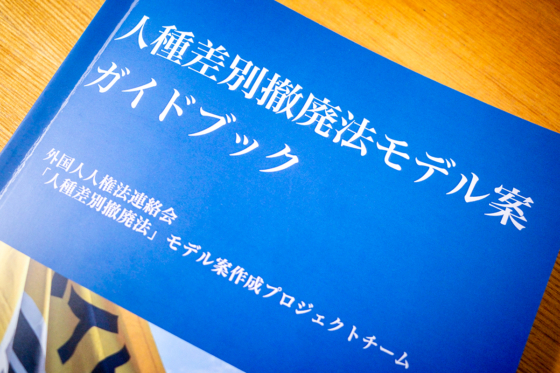

「外国人人権法連絡会」事務局長の師岡康子弁護士は、「この国では外国人に人権が保障されていないという根本的な問題がある」と指摘し、現行の入管法が憲法や国際人権諸条約よりも優位に扱われている現状を批判した。

「2013~14年頃、ヘイトデモが盛んになったときに、私たちは人種差別撤廃施策推進法を求めました。その結果として、ヘイトスピーチ解消法が2016年にできましたが、それは非常に限定された内容です。今も実際はヘイトスピーチも止められないですし、在留資格の問題や、居住差別、就職差別などの問題は全く解決されていません」

こうした問題の解決策として、下記の3点を実現する重要性を語った。

①外国人・民族的マイノリティの人権基本法

②実効性のある禁止措置を含む人種差別撤廃法

③政府から独立した国内人権機関の設立

①の基本法においては、「憲法や国際人権諸条約を遵守し、これらの保障する外国人の人権を実現するための政策を行う」ことを明記することが重要だと師岡弁護士は指摘する。

「これは当たり前の義務に見えますが、実際には、憲法や国際人権諸条約で外国人にも当然の人権保障が謳われているにもかかわらず、それが全く守られていない状態が放置されています」

また日本政府は、国際人権機関からの勧告に対し、「単なる勧告にすぎない」として軽視する姿勢を長年示している。しかし条約に加盟している以上、その見解を尊重し受け入れることは国際的に当然の責務だ。

こうした現状に鑑み、「国際連合の人権機関などによる人権条約の解釈に関わる見解を尊重する義務」も基本法に明記すべきだとした。

「危機的な状況ではありますが、国会議員を動かすのもやはり市民の声です」

発言する師岡康子弁護士。(佐藤慧撮影)

集会の最後には、主催団体による「共同声明」が発表された。下記にその一部を抜粋する。

このような「秩序ある共生社会」を、私たちは決して望んでいませんし、断じて受け入れることはできません。今求められるべきは、大きな声に圧し潰されてしまいがちな一人ひとりの存在に目を向け、その「声」に耳を傾けることではないでしょうか。

「ルール」や「秩序」という言葉で、国籍や在留資格、民族や宗教、ジェンダーや年齢によって、人びとの間に壁をつくり、対立させ、分断を煽るのではなく、同じ社会に共に生きる人間として向き合い、いかに人間としての尊厳を尊重し合い、違いを認め合って共に生きていくかを模索し、努力を重ねることが必要なのではないでしょうか。

属性や能力によって人びとの間に線を引き、「我々」とは異なる存在とみなされる「かれら」に管理・監視の眼差しを向けるような抑圧的な社会ではなく、一人ひとりのありのままを認め合い、権利が保障され、誰ひとり排除されることなく、自らの可能性を実現できる豊かな社会。これこそが、私たちが目指す「共に生きる」社会です。

私たちは、国に対し、国籍や民族にかかわらず、基本的人権が保障され、社会の一員として尊重される社会を目指す政策をとること、それを法的に保障する外国人・民族的マイノリティの人権基本法を制定することを求めます。また、現実にあふれているヘイトスピーチやヘイトクライム、就職差別や入居差別をなくすための人種差別撤廃法と、それを運用する政府から独立した人権機関の設置を求めます。

私たちは、改めて排外主義にNOを突きつけ、誰もが人間として尊重され差別なく共に生きる社会の実現に向けて、共に声をあげ、行動することをここに宣言します。

※声明全文は移住連のサイトに掲載されています。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい

D4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。