2001年9月11日、米国で起きた同時多発テロから20年が経つ。当時のジョージ・W・ブッシュ政権は、この事件の首謀者は国際テロ組織「アルカイダ」の指導者オサマ・ビン・ラディン氏と断定。容疑者らをアフガニスタンのタリバン政権がかくまっているとして「報復攻撃」を開始した。ビン・ラディン氏は2011年、パキスタン北部の潜伏先で米海軍特殊部隊に殺害されている。

ジョー・バイデン大統領は今年4月、アフガニスタンからの米軍の撤退を8月末で完了させると発表していた。タリバンが国を制圧する可能性を問われ、バイデン氏は「アフガニスタンには30万人の国軍がいる」と、アフガニスタン政府軍には十分な力が備わっていることを強調していた。その後もタリバンは各地で支配域を拡大し、8月15日、ついに首都カブールを制圧した。

9月7日、アフガニスタン東部ジャララバードを拠点とするNGO、「ユア・ボイス・オーガニゼーション(YVO)」代表のサビルラ・メムラワルさんが取材に応じてくれた。YVOでは女性たちの識字教育などを支援してきたが、タリバンがNGOの活動に対してどのような方針をとるのか分からず、全ての活動が止まっている。

女性たちへの識字教育の様子(サビルラさん提供) ※プライバシーに配慮し、画像の一部を加工しています

「今後、女性にどこまでの権利が認められるか分かりません。この20年間、女性たちは教育や仕事を通して社会進出するなど、権利に対する意識は変わってきました。もう90年代のアフガニスタンには戻れません」

NGO職員として活動することで、どこまでのリスクが自身に及ぶのかも不明瞭だ。恐れを感じている間にも、支援を必要とする人々は後を絶たない。

「ずっと続く経済の低迷に、コロナがさらに重なり、人々は疲弊しています。2日前にも生活に困窮した近隣の男性が相談に来ましたが、明日食べるパンにも困っていると言います。彼は以前まで、国軍の兵士だったといいます」

日本政府は8月末に自衛隊機を派遣したものの、退避できたのは日本人1人に留まり、日本大使館の現地職員をはじめとした現地スタッフは取り残されたままだ。また、それ以前の問題として、NGO職員らには家族の帯同ができないことが伝えられていたと報じられている。サビルラさんはこう語る。「人間は一人で存在しているのではありません。家族を置いて一人で避難するべきというのは、支援ではありません」。

美しい季節のジャララバードの一角で(サビルラさん提供)

そもそも日本政府は、アフガニスタンから逃れてきた人々と、これまでどう向き合ってきたのだろうか。米国同時多発テロが起きた直後の2001年10月、日本で難民申請をしていたアフガニスタン人9人が、突如一斉摘発され、即刻収容されてしまうという事件が起きた。当時結成されたアフガン難民弁護団の一人である児玉晃一弁護士は、その時のことを、こう振り返る。「当事者たちの主張によると、アルカイダの幹部リストに載っている人物と、名前が同じだからという理由で連れて行かれたようなのですが、事実無根でした。通常の非正規滞在者に行われる摘発と違い、大人数の機動隊が押しかけてきたと聞いています」。

児玉晃一さん

こうした「言いがかり」によって突如自由を奪われた9人は、解放を求めて提訴する。約1ヵ月後、9人のうち5人は、東京地裁の民事3部で「難民である可能性が高い」として解放が認められた。当時の裁判所の決定は、5人を収容したことは「難民の移動に対して、必要な制限以外の制限を課してはならない」と定める難民条約第31条2項に反するとするとした、画期的なものだった。ところが、東京地裁民事2部の決定は、他の4人の収容を認める真逆のものだった。

個別事情は異なるにしても、9人は同様の書類を裁判所に提出している。「4人には東京入管に説明に行きました。当然“なぜ5人の解放が認められて、自分たちの収容は続くのか”と問われます。“裁判官が違った以外の理由がない”と伝えるしかありませんでした」。

その後、収容が続く4人の中で、洗剤を飲むなど自殺を試みる者までいたという。

一方、解放された5人は、「逃げ隠れすることは何もない」と会見に臨み、窮状を訴えた。ところが法務省からは、「報復」のような措置がなされる。当時の入国管理局は、5人の銀行口座の残高など、プライバシーで守られるべき情報を記者会見の場で晒したのだ。難民認定で重要なのは、国に帰れば命の危険があるのかどうかであり、口座にどれほどの資金があるのかなどは、難民該当性とは何ら関係のない情報のはずだ。その後、追い打ちをかけるように、5人の解放の決定は、東京高裁で覆され、12月末に再び収容されることとなった。

「彼らの再収容には同行しました。きつかったですね。僕らは収容されている人を外に出す仕事をしているはずなのに、何をやっているんだろう、という気持ちでした」

5人の記者会見を伝える当時の新聞記事 ※プライバシーに配慮し、画像の一部を加工しています

結局その9人を含め、茨城県牛久市の東日本入国管理センターに収容されていたアフガニスタン出身者は、2002年4月26日までに全員解放されていった。「収容者の間で自殺未遂などがまた相次いで起こり、血を吐くなど体調不良者もいたことから、入管当局が方針転換をしたようです」。言い換えれば、そこまでの事態が起こらなければ、収容者を解放しない、ということでもある。9人は解放後も難民認定は受けられず、彼らは日本を離れていった。

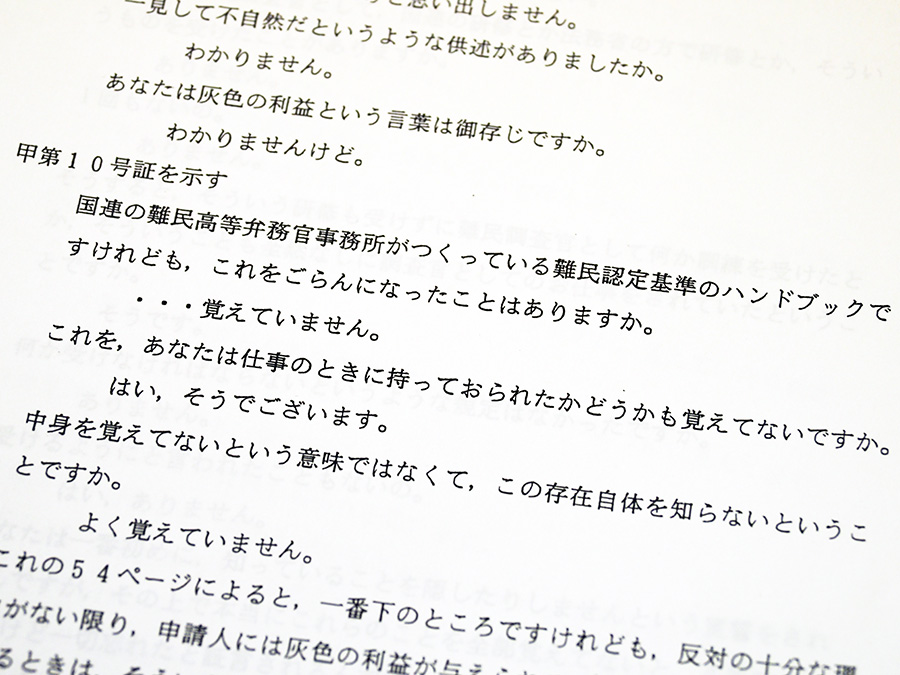

児玉さんは、最低限の知識さえ持たず難民申請者にインタビューをする調査官の問題も指摘する。アフガニスタン出身者の難民不認定処分の取消を求める裁判の中で行われた、2002年の証人尋問で、当時の大阪入管難民調査官の杜撰な姿勢が浮き彫りになった。調査官は、国連や法務省から研修を受けたことは一度もないと答え、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が作成した「難民認定基準ハンドブック」についても、見たことがあるかどうか「覚えていない」としている。さらに「当時のアフガンの情勢についてははっきりわからない」とし、その言葉を裏付けるように、タリバンのことを「タリバン族」と、民族のように記していたことが分かっている。

当該調査官は、出入国違反調査などをする入国審査官の担当も兼ねていた。「日本への入国・滞在を認めるべきか」という判断と、「保護されるべきか」という認定は、本来全く異なる専門性が必要なはずだ。こうして真逆ともいえる役割を、同一機関が担う構造的な問題は20年経った今も根本的には変わっていない。

裁判での証人尋問の一部

8月末、アフガニスタンからの退避にあたり、現地人NGO関係者などが家族の帯同を認められなかったことと、日本が難民に対してほぼ門戸を閉ざしてきたことは、「共通したマインドのもとで起こったこと」だと児玉さんは語る。「家族を置いて自分だけ、ということは中々できないでしょう。家族を持ち、生活をしている人間と認識していないのではないかと思います」。

今後、現地に取り残されてしまった人々や、アフガニスタンからの難民申請者への適切な対応が必要である一方、難民認定のあり方や入管行政の根本が変わらなければ、また人権侵害や無期限収容に苦しむ人々を生み出してしまうかもしれない。排他的な現状にしがみつくのではなく、人権という軸で、構造的な問題に切り込めるかどうかが、改めて問われている。

(2021.9.10 / 写真・文 安田菜津紀)

あわせて読みたい

■ いま、「難民」について知る―国内外の支援の現場から[2021.8.23/ 写真・文 佐藤慧]

■ 「殺すために待っている」「今帰ることできません」 ―スリランカ人女性、ウィシュマさんはなぜ帰国できず、入管施設で亡くなったのか [2021.4.19/安田菜津紀]

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。