【イベントレポート】東北オンラインスタディツアー2022 ~震災から11年。繋ごう、記憶と教訓のバトン~(2022.3.5)

2014年から毎年夏に行ってきた「東北スタディツアー」。全国の高校生約10名がDialogue for Peopleフォトジャーナリスト安田菜津紀とともに、東日本大震災の被災地を訪れ、写真を通じて現地の方々と交流を深めてきました。しかし、2020年以降はコロナウイルスの感染拡大により、現地に直接足を運ぶことが難しい状況です。

それでも、東日本大震災について学び、考える機会を持ち続けるために、昨年度からDialogue for People(D4P)はオンラインでスタディツアーを実施しています。今年度も岩手・宮城・福島の登壇者の方々、そして全国各地のみなさんとオンラインで繋がることで、東北に心を寄せるとともに、防災を「自分ごと」として考えるきっかけにもなりました。

震災の記憶と教訓のバトンを自分の周り、そして次の世代へと繋いでいくために、改めて登壇者の方々の声に触れていきたいと思います。

Contents 目次

- ■岩手県陸前高田市 佐藤一男さん・あかりさん

- 佐藤一男さん

- 佐藤あかりさん

- 今日の話を「自分ごと」に

- 避難生活で、誰ひとり取り残さないために

- 変わりゆく故郷-復興とは、何なのか?

- 11年前の「あの」日の記憶、今日までの日々

- 自分の目で見て、後世に伝えていくことの大切さ

- ■宮城県石巻市 佐藤敏郎さん

- 佐藤敏郎さん

- 11年前まで、ここに広がっていた風景を辿る

- 明るい未来を拓くために、「あの」日の教訓と向き合う

- ■福島県富岡町 秋元菜々美さん

- 秋元菜々美さん

- 震災から11年、うつろいゆく富岡町の景色

- 土地の歴史を知り、語り継ぐことの重要性

- 消えゆくかつての風景、それでも残していきたい記憶

- 実際に話を伺って、見えてきたこと

- 想像力を働かせ、防災を「自分ごと」に

- 記憶と教訓のバトンを繋ぐ

■岩手県陸前高田市 佐藤一男さん・あかりさん

佐藤一男さん

1965年岩手県陸前高田市出身。高校卒業後、山形県米沢市で就職。27歳で陸前高田市にUターン。2011年3月、東日本大震災で自宅、漁船、作業場を失う。避難所運営役員となる。同年5月、仮設住宅自治会長、10月、桜ライン311設立。2014年、防災士取得。認定NPO桜ライン311勤務。陸前高田市消防団本部副本部長。高田松原を守る会理事。

佐藤あかりさん

佐藤一男さんの長女、現在17歳。小学一年生のときに被災。東北スタディツアー2019(6期)参加者。得意な教科はプログラミング。「あまり真面目な話は得意ではないですが、自分の経験やスタツアの感想などはしっかり伝えられるように善処します。よろしくお願いいたします」。

今日の話を「自分ごと」に

まずお話ししてくださったのは、岩手県陸前高田市の佐藤一男さんと娘のあかりさんです。今回は、陸前高田市にある災害公営住宅から登壇していただきました。佐藤一男さんは「日本は地震だけではなく、多くの災害があります。地震だけでなく、各地域の災害の歴史を考えながら話を聞いていただきたいです」という言葉とともに、お話を始められました。

これまで、大震災と呼ばれる災害は日本で3度発生。1923年の関東大震災は火災による死者が9割、1995年に発生した阪神淡路大震災は建物倒壊による圧死が9割だそうです。そして、2011年3月11日に起こった東日本大震災では、津波による溺死が9割と言われ、津波に呑み込まれた人々の街の多くはがれきとなってしまいました。

避難生活で、誰ひとり取り残さないために

津波で自宅を失った佐藤さんご一家は、近くの中学校に避難しました。震災当日、その中学校には初日で400名ほどが身を寄せていたそうです。その約2ヶ月後、市内の小中学校に仮設住宅が建てられ、佐藤さんご一家も小学校の校庭に建てられた仮設住宅へと移転。そこで自治会長となった佐藤さんは、孤独死対策の問題に直面しました。

引っ越し先の2度目の仮設住宅。

「隣近所の音が聞こえるような仮設住宅でも、孤独に耐えられない方々が多くいらっしゃった」と話す佐藤さん。自治会長として様々な団体と協力しながら、コミュニティー支援に力を入れました。例えば、野菜の苗木を植えることで、水やりのために家から出る機会を作り、ご近所同士の会話が生まれる。また、集会所を作ってお茶会を開催することで、住民同士が定期的に交流し、それぞれが持っている情報を交換しあう。こうした取り組みが、誰ひとりとして取り残さないコミュニティー作りに繋がったと佐藤さんは振り返ります。

【関連記事】 佐藤さん一家が災害公営住宅で暮らすまでの9年間についてはこちらの記事を参照ください

変わりゆく故郷-復興とは、何なのか?

震災から11年の間に、公営住宅や市役所など多くの建物が、安全な場所を求めて高台へ移転しました。また、海抜12.5メートルの防潮堤も整備され、津波から避難する際に、ある程度の時間を稼げるようになりました。さらに、津波は河川を遡上することから、河川の入り口にも水門が設置されるなど、安全な街づくりが進められています。一方で、震災を忘れないための取り組みとして復興祈念公園が作られたほか、「奇跡の一本松」や被災した建物の数々が震災遺構となっています。

では、復興とは何なのか。安全な環境を整えることでしょうか? 特色のある街を作ることでしょうか? 「復興とは、子どもたちに自慢できる街を作ること」と佐藤さんは話します。震災以前、先人が植えた7万本もの松が広がっていた高田松原。震災で一度は流された木々ですが、「NPO法人高田松原を守る会」の尽力で、4万本もの松が植えられています。ほかにも、避難路を分かりやすく伝えるため、ハナミズキを植える取り組みや、津波の到達ラインに桜を植えることで、後世まで津波の高さを伝承しようという活動もあるそうです。

高田松原で唯一津波に耐え抜いた「奇跡の一本松」。

11年前の「あの」日の記憶、今日までの日々

11年前の3月11日、小学校1年生だった一男さんの娘・あかりさん。小学校で帰りの会をしていた時に被災し、母親の迎えで高台にある親戚の家に一時避難した「あの」日のことを振り返りました。あかりさんたちはその後、親戚の家よりもさらに高台にある中学校に避難し、そこで一晩を過ごしたといいます。

しかし翌日、耐震の観点から中学校に留まるのは危険とされ、小学校に戻ることになりました。小学校の部屋を一角借りる形で始まった避難生活。2ヶ月後、小学校の校庭に建てられた仮設住宅に移るも、数年後、取り壊しの関係で別の仮設住宅に移転しました。その後、現在の災害公営住宅へと移りました。2019年まで続いた仮設住宅での生活について、「災害公営住宅に移ってからは、筒抜けだった近隣住人の声が聞こえなくなりました」とあかりさんは話します。

災害公営住宅に移り住んだ佐藤さん一家(2019年)。

自分の目で見て、後世に伝えていくことの大切さ

2019年、東北スタディツアーに参加したあかりさん。初めて宮城と福島の被災地を訪れ、ニュースで見る被災地の様子と、実際に自分の目で見る景色が全く違うことを改めて感じたといいます。「福島について報道される際、原発事故に焦点が当てられがちだったために津波のイメージがありませんでした。実際は津波の影響を受けて、陸前高田と同じ景色が広がっていることに驚きました」と、当時の様子を振り返りました。だからこそ、あかりさんは「コロナが収まったら、ぜひ被災地を実際に訪れてほしいです」と話します。

今年3月に高校を卒業し、保育士を目指しているあかりさんは、「絵本の読み聞かせなどといった方法で、震災の教訓を分かりやすく子どもたちに伝えていきたい」と話を締めくくりました。震災を過去の記憶ではなく、未来のための教訓として繋ぐためには何が出来るのか。そのために、お2人のお話を「自分ごと」として捉えるとともに、コロナが落ち着いたら東北に足を運ぼうと思います。

■宮城県石巻市 佐藤敏郎さん

佐藤敏郎さん

1963年宮城県石巻市出身。元中学校教諭。震災で当時石巻市立大川小学校6年生の次女が犠牲に。現在は震災伝承やラジオなど幅広く活動。共著「16歳の語り部」(2016ポプラ社)は児童福祉文化賞推薦作品に選ばれた。小さな命の意味を考える会代表、NPOカタリバアドバイザー、(一社)スマートサプライビジョン理事。

11年前まで、ここに広がっていた風景を辿る

つぎにお話してくださったのは、佐藤敏郎さんです。今回は、大川小学校からの中継で登壇していただきました。敏郎さんの次女みずほさんは震災当時、大川小学校の6年生。3月11日は待ちに待った中学校の制服が出来上がった日でしたが、みずほさんがその制服に袖を通すことは出来ませんでした。

「ずいぶん寂しい場所ですね。なんでこんなところに学校を建てたんですか?」――大川小学校で語り部をしている敏郎さんは、よくこんな質問を受けるそうです。今は、何もないところに壊れた校舎だけが建っています。しかし、ここには街があって、生活があって、命があって、子どもたちが走り回っていました。「私は今日もそのことを思い出しながら話をします、参加者のみなさんも思い浮かべながら話を聞いてください」と敏郎さんは参加者に語りかけました。

高校生たちに、大川小学校に広がっていた風景を話す佐藤さん(2019年8月)。

現在は、震災遺構として保存されている大川小学校の校舎。献花台の奥には、かつて多目的ホールとして使われていた場所がありました。また、少し先の立ち入り禁止となっているところは、かつて昇降口でした。一緒に敏郎さんが見せてくださった震災前の写真には、図書委員長だった娘のみずほさんが多目的ホールで発表している姿や、子どもたちの元気なあいさつが今にも聞こえてきそうな昇降口の様子がありました。

春にはみんなでお花見をした中庭を抜けると、校舎にたどり着きました。かつて上級生の教室や図工室だった2階部分は地面から8.6mと、敏郎さんが見上げるほどの高さがあります。しかし、3.7km離れた海から津波は2階の天井まで到達し、その跡は今でもはっきりと残っています。

また、校舎と体育館をつないでいた鉄筋の渡り廊下は、地震と津波によってねじり倒されました。敏郎さんの手元にあった写真には、運動会で飾り付けられた渡り廊下が写っていました。「11年前まで、ここでは運動会がありました。今は何もないけれど、ここは子どもたちが走り回り、歓声をあげ、バトンタッチをした場所です」。

ねじ曲げられた渡り廊下(2019年5月 協力:小さな命の意味を考える会)。

今は、震災で大きな被害を受けた「あの」大川小学校として知られています。しかし、敏郎さんは「『あの』じゃなかった日々も忘れたくないし、伝えていきたい。『あの』日までの時間や広がっていた風景、子どもたちの様子を伝えられたら、『あの』日のことやそこからの歩みが分かる。それを踏まえて、これからのことを考えたら良いと思います」と強く語ります。

明るい未来を拓くために、「あの」日の教訓と向き合う

敏郎さんは3月14日の朝、船で小学校に辿り着きました。当時、津波の影響で道路がなくなっていたため、船で来るほかなかったのです。そこから見えたのは、がれきに埋もれた校舎と、山積みになった泥だらけのランドセル、そして子どもたち。娘のみずほさんもその中にいました。「その様子はまるで眠っているようで、名前を呼べば目を覚ましそうだった。何回も呼びかけたけど、返事はありませんでした」。

大川小学校の校歌のタイトルは「未来を拓く」。大川小学校は「かわいそう」、「悲惨」という言葉でしばしば説明されます。たしかに、ここで起きた出来事は悲劇といえます。しかし、「大川小学校から未来を拓くこと、それは『あの』日の出来事から目を背けることではないと思っています。しっかり命と向き合った時に、見える未来がある」そう話した敏郎さんは、「あの」日の大川小学校ついて語り始めました。

子どもたちが描いた壁画。「未来を拓く」の文字もそのまま残っている。(2018年8月)。

津波が大川小学校に到達したのは午後3時37分。大津波警報から津波到達まで、51分もありました。大川小学校は山に囲まれており、毎年3月に椎茸栽培をしていた子どもたちにとって、周辺の山は馴染みのある存在でした。防災無線やラジオを聞いて、迎えに来た保護者は山に逃げるよう先生に訴えたといいます。なかには、山に走って行った子どもたちもいました。しかし、先生は子どもたちを連れ戻し、山へ避難することはありませんでした。敏郎さんはその山の津波到達点の上に登り、そこからの景色を私たちに見せてくださいました。「私たちが今見ている風景。この景色が見えていれば、助かったということです。『あの』日の命の代わりに見る、そう思ってください」。

そして、津波到達地点から少し登った地点。そこは崩れないように土留めをされており、4段にもなっています。かつて授業で高い場所から街を見下ろすために、子どもたちは2段目まで登ったこともありました。いま一度、敏郎さんと一緒にその地点から街を見下ろすと、小学校がすぐそばに見えます。51分あれば、子どもたちもこの目線まで避難することは決して難しくなかったはずです。

高台から見た大川小学校(2019年8月)

ところが、「あの」日子どもたちは山へ避難することなく、校庭にとどまっていました。そして、津波到達の1分前の午後3時36分、子どもたちは山ではなく、橋のたもとに1列で向かいました。子どもたちが狭い通路を通って向かったその橋は、北上川が逆流してがれきが堆積したことで、ダムと化していたといいます。「亡くなった先生も悔しかったはず。きっと、子どもたちを抱きしめながら流されていったと思います。そのことを忘れてはいけない。けれど、いくら子どもたちを抱きしめても、1分では無理なんです。そのことにも向き合いたいです」。

つづけて、敏郎さんは次のように話しました。「子どもたちは校庭で怖かったと思います。寒い中ずっと待って、おびえながら逃げた1分後に津波が来たということです。その中にはみなさん自身、そして大切な人もいると思ってください。その人たちが助かる未来をここから発信できたらと思っています」その言葉から、大川小学校で起きた「あの」日の出来事から目を背けるのではなく、そこでの記憶や教訓と向き合うことこそが、明るい未来を拓くことにつながるのだと強く感じました。

■福島県富岡町 秋元菜々美さん

秋元菜々美さん

1998年、福島県双葉郡富岡町生まれ。富岡町役場職員。いわき総合高校で演劇を学び、専門学校在学中に、双葉郡の内陸に位置する葛尾村の一般社団法人で村内ツアーの企画・運営を経験。現在は、自身の経験をもとに富岡町や双葉郡各地を語りめぐるオリジナルツアーを行っている。活動を通して出逢った俳優2人との繋がりから、富岡町に文化拠点を運営中。

震災から11年、うつろいゆく富岡町の景色

最後にお話してくださったのは、秋元菜々美さんです。秋元さんの住む富岡町には東京電力福島第二原発が位置しており、北側の隣町・大熊町には事故が起きた福島第一原発があります。震災前、富岡町は1万6,000人もの方々が暮らしている街でした。しかし、現在の人口は約1割の1,800人に減っています。その要因としては、2017年に一部を除いて避難指示が解除されたものの、多くの人々は避難先ですでに生活基盤を持っていたことがあるそうです。

お話のなかでまず見せてくださった写真には、秋元さんと、その背後に解体作業中の建物が写っていました。その建物は、秋元さんがかつて6年間通った小学校。地震による倒壊と原発事故による除染のため、小学校は2020年に解体されました。この小学校を含め、震災を経て富岡町の風景は大きく変わりました。

震災当日まで通っていた中学校跡地を背景に、色々な思い出を聞かせてくれる秋元さん。

福島県で最も海との距離が近い富岡駅。津波の影響で鉄骨の状態となった駅はもちろん、駅前の商店街も甚大な被害を受けました。震災から2年後の2013年、商店街の半壊した建物は手付かずの状態で、立ち入り禁止線が貼られていました。ところが、避難指示が解除された2017年になると商店街の建物は一斉に解体され、2021年には避難経路となる橋がかかりました。

富岡駅前よりも内陸部に位置する中央商店街。内陸部だったこともあり、津波の影響こそなかったものの、地割れの被害が見受けられました。ただ、富岡駅前商店街と比べると、街の風景が残っているように見えました。しかし、避難指示解除の目処がたった2015年あたりからは建物の解体が進み、2021年には商店街の面影は一切なくなっていました。

中央商店街は津波による被害を受けていないにもかかわらず、なぜ更地にしなければならなかったのか?「まず、原発事故による除染作業のため。そして、解体の必要がない建物であっても、避難先で生活基盤ができている多くの人々は建物の解体を選びました。そのため中央商店街だけでなく、街中に空き地が目立ちます」と秋元さんは話します。

2013年6月、富岡駅周辺にはまだ震災当時の姿を残した建物が多く残っていた。

土地の歴史を知り、語り継ぐことの重要性

このように、震災後に大きく一変した街並みもあれば、震災前から変化を繰り返してきた景色もあります。東日本大震災の津波によって飲み込まれた海抜18mの崖。元々海から離れた場所にあったこの崖は、明治時代から現在までの間に海との距離が300mも縮まっています。土砂が海に流れ出ない地質のため、一つの村が丸ごと海底に沈み、海沿いの集落は内陸に移動せざるをえなくなったそうです。こうした記憶とともに、人々の間では「海が迫ってくる」と言われつづけていました。秋元さんは参加者に「住んでいる場所の地形に自覚的になることが、自分の命を守ることには必要です」と語りかけます。

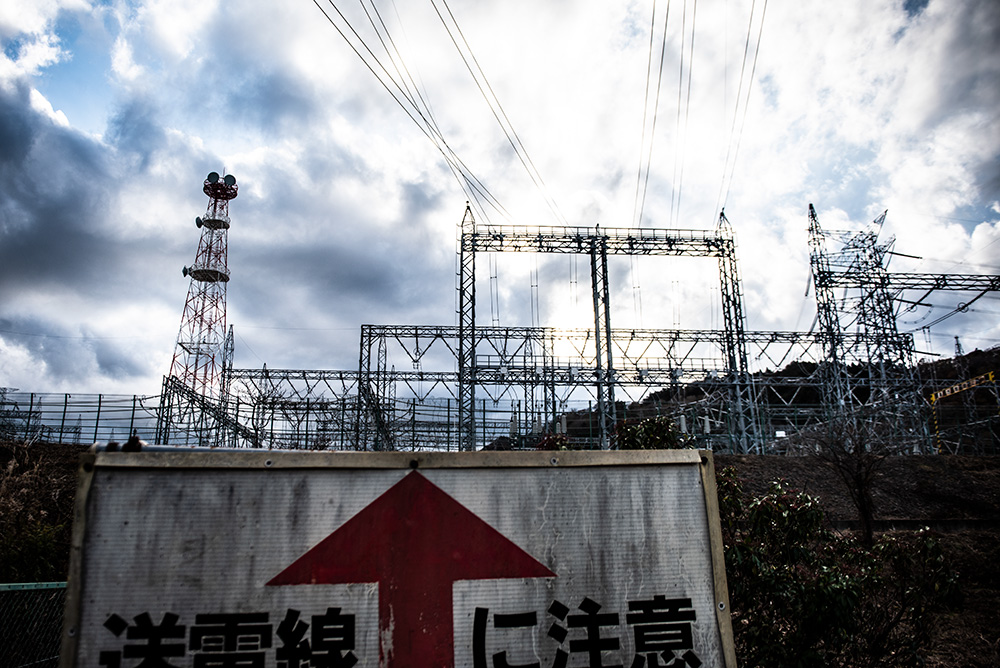

土地のこれまでの歩みは、別の場所からも見ることが出来ます。かつて東洋一とも言われ、福島第一原発と第二原発の電力を首都圏に送り続けていた新福島変電所。このあたりは鉄鉱石が採れ、戦争の度に鉄鋼業が盛り上がった地域でもあるそうです。「富岡町という場所自体が戦場の緩衝地となったことで、たくさんの建物が壊され、多くの人が亡くなってきたことを知りました」という秋元さんのお話から、富岡町に住む人々の歩みの一端を知ることができました。

富岡町の歩みを象徴する変電所。

街の至る所から見えるという福島第二原発排気筒。車道、のどかな田んぼ、そして建設中の防潮堤の奥など、日常の風景の中にあります。この廃棄筒を含む第二原発は、これから約44年もの歳月をかけて廃炉を進めていくことが、昨年に決まったばかりだそうです。「この原発跡を残すことは、この街がエネルギーと一緒にあったという歴史を伝えることに繋がるのではないかとも考えています」秋元さんは土地のこれまでの歩みを知り、それを伝承していくことの重要性を話しました。

消えゆくかつての風景、それでも残していきたい記憶

秋元さんの自宅がある夜ノ森にも、消えゆく風景があります。帰還困難区域だったこの地で、防犯対策のため住宅に設置されたバリケードは、立ち入り制限の緩和を受けて撤去されました。「バリケードは原発事故後の街の変遷、長い間帰れなかった人がいることを象徴していたからこそ、撤去された今、語り継がないことにはこうした事実は残っていきません。同時に、自宅のバリケードを見て帰還を諦めた人々の思いも伝わりにくくなってしまうと思います」。

「排気筒は、故郷に帰ってきたなと感じる風景のひとつ」。日常の風景に原発があり、原発関連の職業に従事している人も多かった富岡町。「原発事故後、日常の風景や土地そのものを否定されたことは非常に辛かったです」と秋元さんは振り返ります。つづけて、「原発事故は単に『悪』として片付けるのではなく、原発とともにあった時間、それによって豊かになった暮らしを一度受け入れないと、全てのものがなくなってしまうと思っています」と話します。

町を見下ろせる高台で、故郷への思いを語る秋元さん。

現在、除染のために元々あった景色はなくなり、より便利な暮らしのために新たな開発が進められています。こうした街の変化に対して秋元さんは、「暮らしてきた街の誇りを肯定したうえで、これからは何を残し、何を誇りに街を作っていくかを考えるプロセスが復興には必要だと考えます」と話します。たしかに、原発事故前の景色をそのままにすることはできません。しかし、街とそこに住む人々の歩みを考え、そこにある思いを大切に汲み取ることをなくして、街の復興には至らないのではないでしょうか。

実際に話を伺って、見えてきたこと

講演後、参加者は4〜5人の班に分かれて、お話の中で印象に残ったことや、実践している、もしくは実践したい防災などについて共有しました。参加者から多くあったのは、「実際に話を伺うことで、報道ではなかなか見えない東北の街の様子、そこにいる方々の姿を知ることが出来た」という声。

「これまで、被災者に向けられる『かわいそう』という目線を、どう解釈したらいいか分からなかった。しかし、今回のスタディーツアーを通じて、東北のことを伝えたいと思っている方が多くいることを初めて知った。これからは積極的にお話を伺い、現地にも足を運びたい」

「震災前の街の様子は、自分の住んでいる街と大きく変わらないことが印象的だった。震災後の街の様子や、津波による被害の大きさに焦点を当てられがちだが、震災前の街の営みにも目を向ける必要があると強く感じた」という共有もありました。

想像力を働かせ、防災を「自分ごと」に

「防災は最悪の事態を想定するものではなく、自分や大切な人を守るために必要なプロセスであると気付かされた」と話す参加者。「これまでを振り返ると、避難訓練を『自分ごと』として捉えられていなかった」という声も多く聞かれました。

地震だけでなく、台風や洪水などさまざまな災害と身近な日本。参加者の間では、登壇者のお話を「自分ごと」に結びつけることの重要性について話されていました。「防災のために、まずは近くの避難所を確認する。災害が起きたら何をすべきか知ることからはじめていきたい」「東日本大震災では、『想定外』の場面が多発した。今後は、私たちの想像力で『想定外』を乗り越え、防災に生かしていきたい」という意見もありました。

日本全国、そして海外からの参加者がオンラインで東北と繋がった。

記憶と教訓のバトンを繋ぐ

震災から11年。年月とともに震災を知らない世代も増え、東日本大震災を過去の出来事のように感じている人も多いかもしれません。そんななか、今回のオンラインスタディツアーには、全国そして海外から多くの若い世代が、東北の今を知りたいと参加してくださいました。

東日本大震災の記憶と教訓を周りの人、そして次の世代へ伝えることは、自分と誰かの大切な人を守る未来に繋がります。だからこそ、これからも震災について学び、「自分ごと」として考える機会を持ち続けていきたいと思います。

(2022.3.23/文 Dialogue for People インターン 木元花 ・ 校正 佐藤慧 ・ 写真 佐藤慧,安田菜津紀)

木元花(きもと・はな)

Dialogue for peopleインターン。震災当時は小学校5年生。

▼ 東北オンラインスタディツアー2022 イベント情報

あわせて読みたい

■ 【インタビュー】「“乗り越える”ということではないんだ」――街の医療と共にあった震災後11年間での気づき[2022.3.16/安田菜津紀]

■ 【レポート】祈りの場、そして伝える場所に――福島県大熊町、約10年9カ月を経て見つかった娘の遺骨[2020.1.17/安田菜津紀・佐藤慧]

■ 【取材報告】福島『ここで生きていく』- 東日本大震災 _Voice of People_Vol.7 [2021.3.10/佐藤慧・安田菜津紀]

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。