2023年2月7日、被爆者の援護を定めた法の対象外となっているのは不当だとして、被爆2世が国を訴えていた裁判の判決が広島地裁で言い渡された。「不当な差別とは評価できない」などとして、原告の訴えは棄却された。被爆2世に対しては、厚生労働省が定めた要綱に基づく健康診断が実施されているものの、がん検診はそこに含まれず、各種手当の交付なども受けられない。

判決中でも、放射線の遺伝的影響による健康被害の可能性が明確に否定されているわけではない。「研究途上」であるからと国が援護に踏み切らない間にも、被爆者同様、2世も高齢化していく。

2022年10月、原爆ドーム前で。

一方、原爆被害に加え、それ以前からの植民地支配に翻弄されてきた韓国人被爆者の次世代も、「線引きの外側」に置かれ、公的な支えを受けられずに生きてきた。

Contents 目次

「韓国のヒロシマ」陜川

韓国・大邱駅から1時間ほど走り、車は山道を抜け、慶尚南道北部に位置する陜川(ハプチョン)へとたどり着いた。山に囲まれたのどかな街は、中心部近くの商店街でも、人影少なく、静かな時が流れている。

陜川は「韓国のヒロシマ」とも呼ばれている。在韓被爆者の多くが、この陜川出身なのだ。古い統計ではあるが、1978年の「韓国原爆被害者協会」の登録者、つまり被爆者であることを名乗り出た在韓被爆者9362名のうち、陜川支部の登録者数は3570名と、全体の約4割を占めていた。その後、死亡や転居によって人数は変動しているものの、多くの在韓被爆者がこの地の出身であったことが分かる。

陜川中心部近くの市場で。

韓国原爆被害者協会の推計では、広島と長崎で朝鮮人7万人余りが被爆したとしている。けれどもなぜ、人口の集中する都市部ではない陜川の出身者がこれほど多かったのか。

「陜川は山が多く、農地が平らではありません。山を開墾して田畑を作って、ようやく農業をして食べて暮らせる程度だったようです」

そう語るのは韓国原爆被害者2世患友会(以下、患友会)の会長を務める韓正淳(ハン・ジョンスン)さんだ。2022年9月、被爆2世の憩い場であり、自身が事務局長を務める「陜川平和の家」に私たちを招いてくれた。

「陜川平和の家」に招いてくれた韓正淳さん。

植民地支配当時、陜川の人口の約9割が農業に従事していたとされるが、正淳さんが語るように、基盤は脆弱だった。収奪に苦しむ人々に、相次ぐ自然災害や凶作も追い打ちをかけた。一方、「軍都・広島」では、軍関連の工場や、道路、水道工事などのため、「安価な労働力」が求められていた。こうして多くの人々が、渡日によって生きる道を見出そうとした。1944年以降は、徴用される人々も増えていく。

正淳さんの両親もまた、日本に生活の糧を求めた。父は広島で農作業をしながら、妻と子どもたち(正淳さんの姉や兄たち)など、親族合わせて14人で暮らしていたという。

一家が次々見舞われた、体の異変

1945年8月6日朝、広島市上空から原子爆弾が投下された。父は仕事で外に出ていたが、酷い火傷は免れた。臨月だった母は家が崩れて腰を打撲したものの、やはり重傷を負わずに済んだ。翌年、母が無事男児を出産すると、一家は韓国へと戻ることになった。

高台から見渡した陜川の中心部。

「広島ではあまりに多くの人が亡くなりました。大きな被害を受けた人に比べたら、自分たちはなんてことない、と両親は思ったようです。ところが日本で生まれたその赤ん坊が、原因もわからないまま1歳で亡くなったんです。健康に育っていたのに、ある日突然。私の兄にあたる子どもでした」

子どもを亡くした両親の心の傷は深かった。その上、韓国に戻ってきてから生まれた6人の子どものうち、正淳さん含め、ほぼ全員が、「大腿骨頭壊死症」など、健康に問題を抱えていた。

「父は早くに亡くなりましたが、原爆の後遺症なのかどうかは分かりません。母は、原爆について一切なにも言いたがりませんでした。そのせいじゃない、原爆が何だというんだ、自分は無事なのに、と言って」。周囲からの差別、偏見の目も恐れてか、母は被害の可能性を認めようとしなかった。

「私が少しずつ体の痛みを感じはじめたのは、中学2年生のときでした。元々、小学生の頃から歩くのが不自由で、力が入らず、足がもつれて転んだりしていました」

24歳になって結婚し、翌年第一子を授かったが、生まれてきた子どもは脳性麻痺の障害を持っていた。自身の症状も悪化の一途をたどり、30代になってからは、立つことも歩くこともできなくなっていった。

「子どもが生まれると、自分の痛みは後回しになりました。息子がせめて、自分で座ってご飯を食べられるようになってほしいと、おんぶしてあちこちの病院を回っていたのです。そんな状況だったので、自分の体調が悪化していくことに気を払うこともできずにいました。結局は息子も1級の障害者となり、私は私で体がボロボロになってしまいました」

正淳さんがようやく受けた診断は、3番目の姉と同じく「大腿骨頭壊死症」――足の付け根部分にあたる大腿骨頭の血流が悪くなり、壊死に陥っていたのだ。当時の経済状況では到底手術代を支払えなかったが、兄弟たちがなんとか費用を工面し、人工関節置換手術をうけることができた。ところが、手術はそれで終わりではない。

「当時、人工関節の寿命は10年くらいで、交換の度に手術が必要でした。生活費を稼ぐため、清掃など、どんな仕事でも手あたり次第やっていたので、体を労わる余裕などありませんでした。すると8年程度しか経っていないのに、人工関節が摩耗してしまったんです」

最初の手術以後、30年余りの間に、正淳さんは12回もの手術を繰り返すことになり、めまいや鬱症状などにも見舞われてきた。

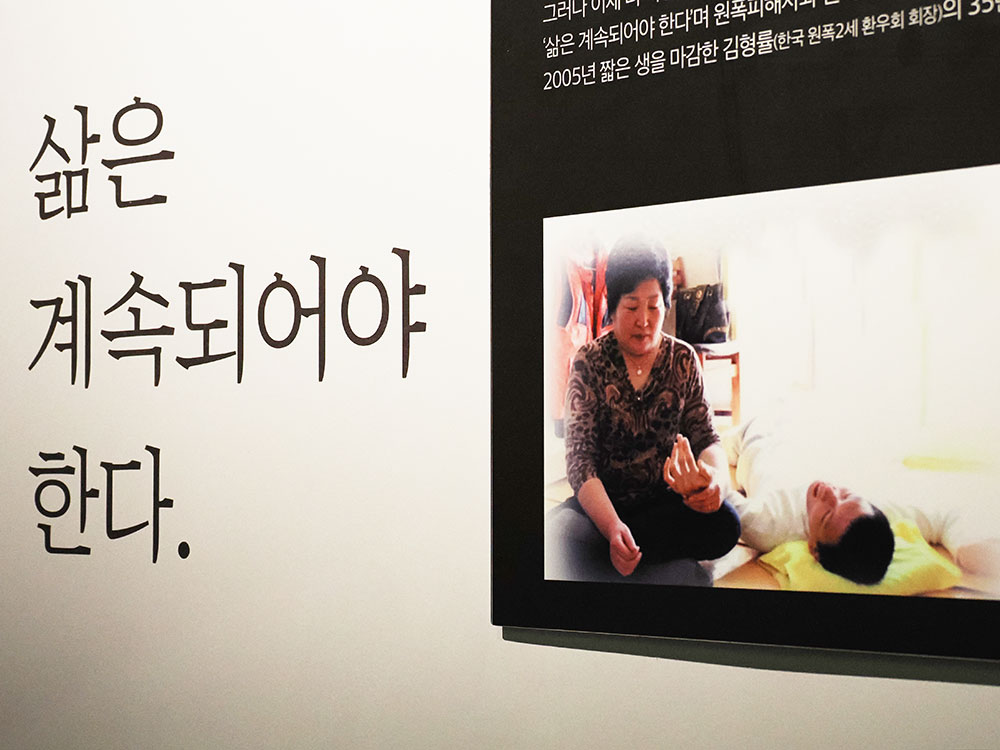

陜川原爆資料館に展示されている、正淳さんと息子さんの写真。

家庭内での地獄のような日々

追い打ちをかけるように正淳さんを苦しめたのが、家庭内での冷遇だった。

「義母の悪口は、耐えがたいものでした。『お前も“病身(ビョンシン※差別的な言い回し)”のくせに息子まで“ビョンシン”なのか』といってひどく虐められました。子どもはちゃんと育てなきゃ、という意志はあったので、子育てはいくらでも耐えられましたが、義母のいじめや夫の無視は辛いものでした」

一方的に「“嫁”失格」の不条理な烙印を押され、一日一日が、地獄のような生活だった。夫は家庭を全く顧みず、生きていく希望も持てないまま、正淳さんは自殺を試みたこともあった。けれども子どもたちを道連れにするわけにはいかない。やがて夫は暴力まで振るうようになり、結局、正淳さんは子どもを置いて家を出ていくほかなくなってしまった。

転機となった被爆2世たちとの出会い

「残酷な人生を生きながら、私がこんな体になったのは、原爆の後遺症ではないだろうかと疑いはしましたが、そうだと確信はできずにいました」

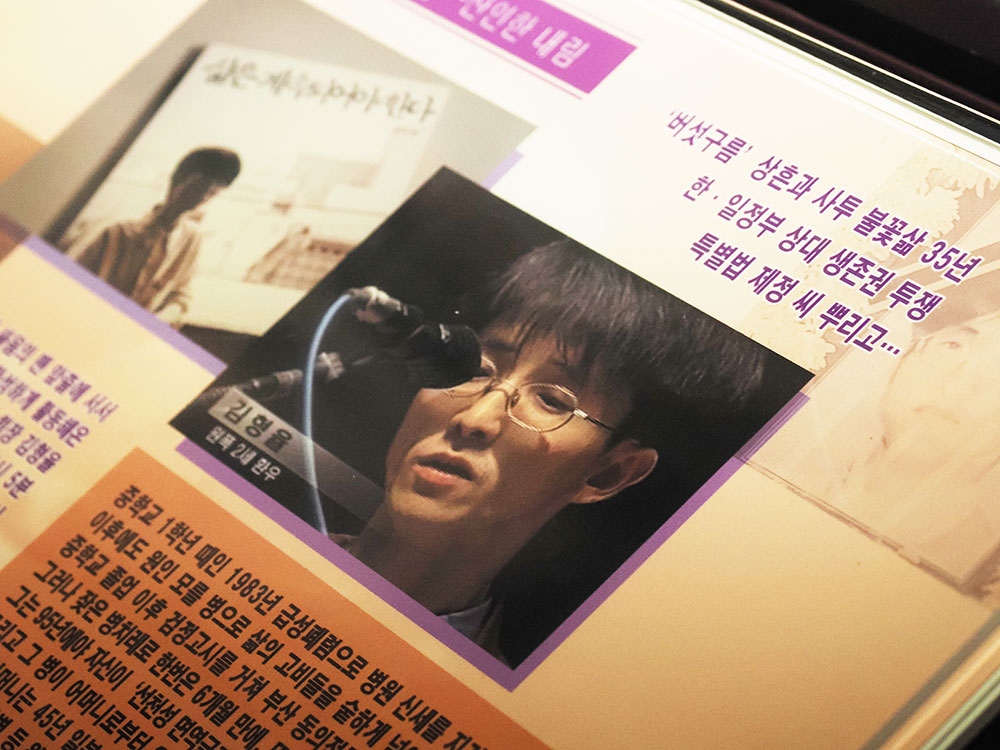

転機となったのは、テレビ番組を通して、原爆の苦しみが後世まで続いていると知ったことや、被爆2世である金亨律(キム・ヒョンリュル)さんとの出会いだった。

「金亨律さんは先天性免疫グロブリンという病気で、肺機能が一般の人の20~30%の状態で生きていました。他にも、皮膚病の人がいたり、自分と同じ症状の人がいたり、さまざまな後遺症を患っている人がいることを知ったんです。『私の苦しみにも理由がなかったわけじゃないんだ』『自分の過ちではないんだ』と、金亨律さんに出会ってからは自ずと希望が生まれたんです」

陜川原爆資料館には金亨律さんの証言なども掲示されている。

金亨律さんは被爆2世たちを中心とした「患友会」を主催していたが、2005年に他界した。鄭淑姫(チョン・スッキ)さんが会長を継いだ際、正淳さんも活動に携わるようになったという。その後、鄭淑姫さんの体調が悪化すると、2008年度からは正淳さんが会長を務めることになった。

今なお置き去りの2世たち

そもそも韓国人被爆者を含めた在外被爆者支援は、障壁を取り払うまで、あまりに長い道のりを経なければならなかった。1974年、日本では「被爆者援護の法律は海外に暮らす被爆者には適用されない」という通達が出され、在外被爆者は「蚊帳の外」に置かれた。その後も、被爆者自らの働きかけは続く。

訴訟では国側の敗訴が続き、通達は2003年に廃止された。ところがその後も、受給権を得るためには日本に来て健康診断を受けることなどが求められた。「来日要件」を越えられない被爆者たちは、取り残されることになる。国は「裁判で敗訴したところだけを改める」という行為を繰り返し、在外被爆者が日本にいる被爆者と同水準の援護を受けられるようになったのは、戦後71年が経った2016年になってからだった。

福祉会館そばの慰霊閣には、千位以上の原爆犠牲者の位牌が奉られている。

ところが「2世」には今なお、日本政府からも韓国政府からも援護や手当などはない。正淳さんは韓国政府が関心を払わないことにも、もどかしさを抱いてきたという。

「私たち原爆被害者2世は、被爆の後遺症で苦しんでいるという事実自体を認めてもらえないのです。2世であることを隠したがる人もいます。せめて韓国政府が認めてくれて、積極的に支援してくれたら、勇気を持てるのに……」

自分の人権が奪われてきた悲しみに加え、正淳さんの心には常に、自室にこもる息子の姿がある。

「息子は今40歳ですが、いまだに世の中をちゃんと見たこともなく、薄暗い部屋で、ときたま入ってくる外の光を見るだけ。世界がどんなに美しいか、また苦しいか、どんなふうに変わっていくのかも知らずに生きています。そんな息子を見て、思うんです。日本政府も韓国政府も米国も、3カ国が一緒に合意して、生涯被害者として烙印を押されて生きていく私たちに、希望を与えてほしいと」

一方、韓国内でも長らく顧みられてこなかった被爆者たちの存在やその記憶を、受け継ぎ、広げようとする動きもある。

韓国での認知を広めるために

被爆1世たちが入所する養護施設「陜川原爆被害者福祉会館」に、韓国初の原爆資料館が隣接している。

「ここは原爆被害者の方々のことを知ってもらおうと、2017年度に開館した場所です。実は韓国人よりも日本人の方が多くいらっしゃるんですよ」

案内してくれたのは、資料室長キム・ヒヨンさんだ。小さな資料館ではあるが、館内には原爆被害を伝える写真や、被爆地で発掘された瓦やガラスが展示されているほか、正淳さんたち2世、3世の苦しみを伝える掲示もある。日本から贈られてきたという折り鶴も飾られていた。

陜川原爆資料館を案内してくれたヒヨンさん。

ヒヨンさんは「Iターン」で釜山から陜川に移り住み、8年になるという。

「私は40年生きてきながら、韓国人原爆被害者のことさえ知らなかったんです。初めてこの資料館に来た時、胸の痛みを感じるよりまず先に、『このような人たちが存在することを、とにかく知らせなければ!』と思ったんです。こうした問題に、国がしっかり取り組むべきではないか、とも」。その「知らせる」を実行に移すべく、ヒヨンさんは実際に資料館で働くことになった。

公式サイトやSNS、YouTubeなども作り、資料室入り口のQRコードからアクセスできるよう掲示するなど、新たな取り組みも始めている。自身が在韓被爆者の存在を知らなかったように、もしこの問題が社会に認知されなければ、今を生きる人々の救済もうやむやなまま、被害が「なかったこと」にされていってしまう。「今最も一番実現したいのは、韓国のすべての大学で、原爆に関する講義」と語り、次世代にどのように伝えていくのか、知恵を持ち寄っていきたいという。

可能性が否定できないのなら「支える」

「陜川平和の家」で、正淳さんは、韓国カボチャと味噌がたっぷり入ったテンジャンチゲを振る舞ってくれた。

「どこかでまた韓国の人に会ったり、原爆被害者のためにどこかに出向いたときに、このテンジャンチゲを思い出してくれたら嬉しい」と朗らかに語る。一方、やむを得ない状況に追い込まれたとはいえ、家を飛び出したことで息子たちに食事を作れなかったことが、正淳さんの心に今も重くのしかかっているという。

正淳さんがふるまってくれたテンジャンチゲの具を、カボチャの葉に巻いて頂いた。

植民地支配と搾取、戦争と原爆の暴力にさらされた1世たちの苦しみはもちろん、2世として、得体の知れない健康被害に脅かされてきた正淳さんの人生は壮絶なものだった。根深く残る家父長制の中、女性差別も輪をかけて正淳さんを苦しめた。複合差別に見舞われる正淳さんのような人々は、今も公的な支えの外側に置かれている。

「被爆による健康被害であると確証が持てない」から援護対象から外すのではなく、「可能性が否定できないから、責任を持って支える」に、一刻も早く舵を切るべきなのではないだろうか。

「陜川平和の家」を訪問した人々が書いていった短冊。

(2023.2.26 / 写真・文 安田菜津紀)

あわせて読みたい

■ 80歳を過ぎて語り始めた被爆体験――福島へ手渡したい思いとは[2022.11.24/安田菜津紀]

■ 核兵器に依存しない安全保障を 中村桂子さんインタビュー[2022.4.15/安田菜津紀]

■ 「存在しない」とされた残留放射線、内部被ばくの被害を認めない政府[2022.9.5/安田菜津紀]

■ 「私たち被爆者の声は、プーチン大統領には届いていないのか」――被爆者、国際NGOの視点から今の危機と向き合う[2022.2.26/安田菜津紀]

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。