祖父は何を拳にかけたのか―生きるか死ぬかの時代を経て

「見つかりましたよ、ハラボジ(祖父)を知ってる人」

電話越しに聞く「ハラボジ」という言葉を、一瞬飲み込めずに戸惑った。祖父のことを「ハラボジ」と呼んだこともなければ、そもそもどんな人物なのか、1年前まで戸籍上に残る名前しか知らなかったのだ。電話をくれたのは、コリア国際学園の理事長も務めている金淳次さんだった。さらに淳次さんは、こう続けた。

「ハラボジ、プロボクサーだったんだって?」

思いもよらぬ言葉に、感謝の言葉も十分に伝えられないまま通話を終えてしまったことを申し訳なく思った。書類上の、モノクロの平面でしかなかった祖父の情報が、ひとりの「人」として立ち表れてきたのは、そこからだった。父が亡くなってから20年近く。途切れていたはずの糸が、ついに繋がり始めた。

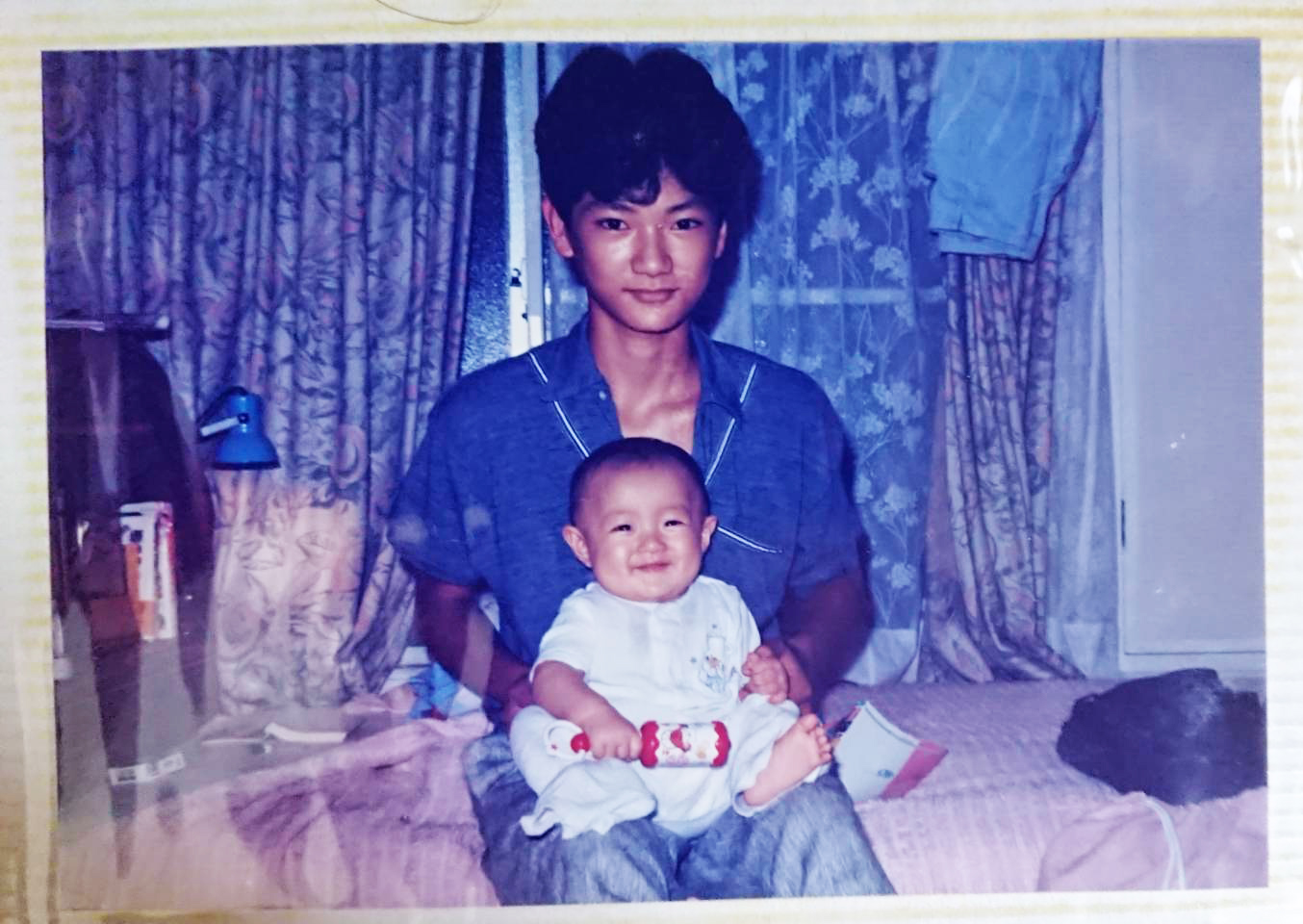

幼い頃の父と私。

『国籍と「遺書」、兄への手紙』にも書いたように、父は私が中学2年生の時に亡くなった。その後、高校生となったとき、パスポートを作るために戸籍を手にすると、見慣れない文字を見つけた。父の家族の欄に「韓国籍」という記載があったのだ。生前の父から、出自についての話を聞かされたことは一切ない。なぜ父は、自分のルーツを語らなかったのか。父の家族どこにいるのか。もう、死者に尋ねることはできない―――半ば諦めていた矢先に知ったのが、「外国人登録原票」だった。

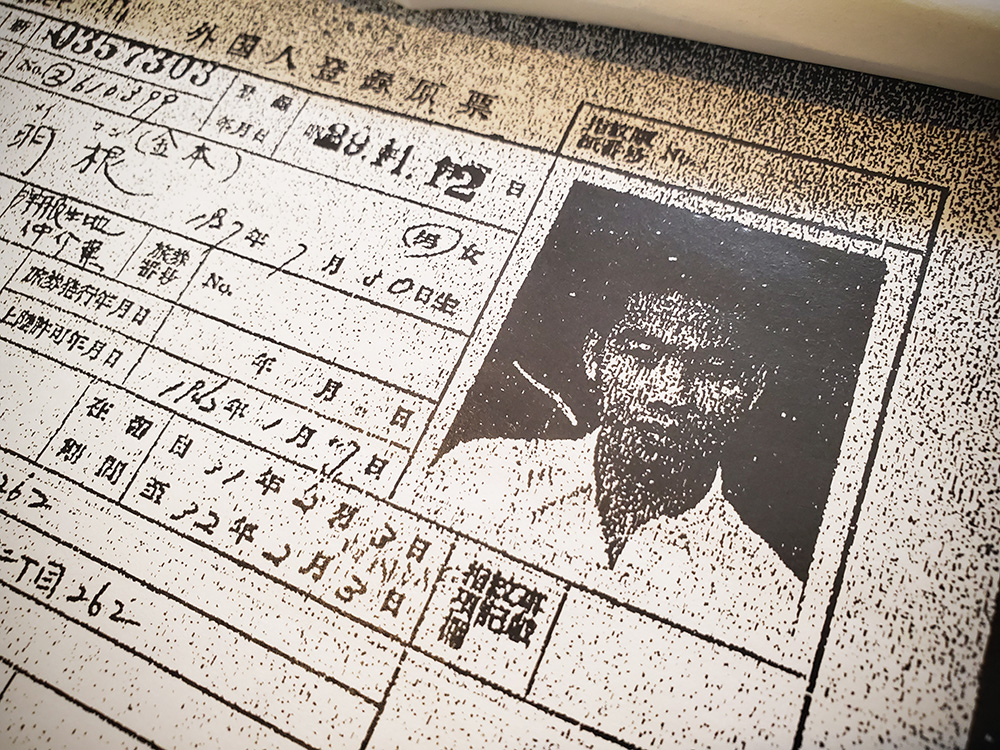

外国人登録制度は、平たく言えば、戦後在日コリアンを主とした「外国人」を「管理」「監視」の対象とし、「治安維持」するためにできた仕組みだ。いつ日本に渡ってきたのか、どこで暮らしているのかが記されているほか、数年ごとに撮られる顔写真と、指紋押捺をした形跡がそこに並んでいる。「管理」のためにできたこの制度を頼るのは、ざらりとした複雑な思いが交錯したものの、それでも「触れたい」という気持ちは日に日に強まっていった。

昨年、戸籍などに残ったわずかな情報を頼りに引き出した、父や祖父母の原票には、コピーにコピーを重ねた粗い文字と共に、初めて見る祖父母の顔写真が並んでいた。封筒を開いた時の心の震えは、形容しがたいものだった。ようやく「自分の一部」を取り戻していくような、じんわりと温かい感情が胸の奥からわき上がる。

祖父の金命坤(きむ・みょんごん 一部記載は金明根)が日本に渡ってきたのは戦中、14歳のときだった。今は多くの観光客が日本からも訪れる、朝鮮半島南端の港町、釜山からだった。本籍は書類上、釜山から見て北西約90キロに位置する、現在の大邱広域市の辺りだ。まだ10代半ばだった祖父は、どんな思いで故郷を離れ、海を渡ったのだろうか。外国人登録制度が出来たのが戦後であるため、残念ながら戦中、祖父母がどこでどのように生き抜いてきたのか、書類にその痕跡はない。

祖父の外国人登録原票の一部。

最初に記載されていた祖父の住所は、京都市伏見区。そして1948年に父が生まれた後はしばらく、大阪市西成区で暮らしていたようだ。西成を離れた後は、群馬や栃木、東京など、なぜか各地を転々とした形跡があった。そして1994年、祖父は栃木で亡くなっていた。その頃、私は7歳。父方の祖父の存在など、全く知らずに生きていた。父を責める気持ちは一切ないが、父が祖父との関係を断っていなければ、幼い頃に会えていた可能性もあったということだ。

一方祖母は、今の私よりも若く、32歳でこの世を去っていた。1938年、11歳の時に、本籍のある釜山から山口県下関市に渡っていたようだ。記録されている13年間のうちに、京都や大阪、名古屋など、13カ所もの住所を移り変わった後、最後の住所は神戸となっていた。

祖母が最後に暮らしていた場所の近くから眺めた神戸の街。

祖父の原票には、神戸に暮らした形跡がない。京都や大阪を離れた後は、別々に暮らしていたのだろうか。さらに、父の原票をよく見ると、父がまだ小学校在学の年齢のとき、「保護者」がいつの間にか変わっていることが分かる。母によると、苗字も全く違うその人を、父は「叔父」と呼んでいたようだ。血のつながりがあったかどうかは分からない。

少なくとも言えるのは、祖父が祖母とも、そして息子であった父とも別れ、その後もさまようように居所が移り変わっていたということだ。晩年に近い原票には、栃木のパチンコ店「ニューレイト」や「ビッグ」の名前と、その店の「支配人」だったことが書かれている。検索すると既にその名前の店は「閉店」と書かれていた。日本にいながらたどれるのはもうこれが限界だろうと思っていた最中に、栃木で事業を展開している淳次さんのあの電話があったのだった。

「強烈に記憶に残る人」だった祖父

国道沿いのパチンコ店は、コロナ禍ということもあってか、人はまばらで閑散としていた。いつしか店内に響くけたたましい音と同じかそれ以上に強い雨音が室外から響きだした。眩く点滅し続ける台と台の間を縫うように進む。内外装は違うものの、祖父が働いていた当時と同じ場所だと、淳次さんが教えてくれた。

店名は変わっているが、祖父はかつてここで働ていていたという。

そのパチンコ店と、隣接するボーリング場を経営する福田優哲さんは、「ああ、越路さんね」と、原票の祖父の写真を見ながら、かすかに苦笑いのような表情を浮かべていた。「越路」とは、祖父の原票に記載されていた最後の「通名」だった。

「覚えてますよ、こんな感じで相当にインパクトがある感じだったからね」と、福田さんは顎を引き、射るような視線で私を見た。「元プロボクサーだから、人を見るときもこうやって斜めから睨むように見てたね。我が強くて、“はい”以外の答えを相手に求めない、人の話が聞けない人だったからさ」

同じく朝鮮半島出身だった福田さんの父を頼り、祖父は1980年頃から数年間、「支配人」を務めていたそうだ。

「靴はヒョウ柄とかトラ柄で、えんじのズボンにピンクのジャケットで、あの当時そんな服着ている人なんていないからね。人柄はまあ、この写真の通り。ここに写ってるネクタイも凄い色だったと思うよ」と、福田さんは私が持参した書類を見て笑った。目の前の外国人登録原票に並ぶ祖父のモノクロの写真が、急に色づいて見えたように思えた。

相手の声に耳を傾けない頑なな性格である一方、仕事ぶりは一途で熱心だったと福田さんは語る。

「朝から夜遅くまで、従業員のシフトはもう二回転くらいしてても、ずっと店にいるんだよね。普通、支配人ってお店開けてからちょっとしたら出て行って、途中でもめ事があったら出てきたりする感じだけど、責任感強かったからね。まあ、カウンターの中で寝ちゃうんだけど。あそこでうとうとしてる支配人は、後にも先にも越路さんしか知らないね」

派手な色のシャツを着たまま、コクリ、コクリと小さなカウンターの中でうたたねをしている祖父を想像すると、思わず笑ってしまう。

そんな破天荒な祖父の話を聞きながら、同席してくれた淳次さんの会社の関係者の男性が、噛みしめるように語った。

「つまり、世間をよく知らないということなんですよ。生きるか死ぬかの世界を越えてきた人だから、他の人の意見を聞けなくなる。この業界、昔はヤクザもんにいじめられて、台は蹴っとばされるわ、席は占有されるわで……。あの時代のマネージャーの役割は、ヤクザもんを追い出すのが仕事なんですよ。越路さんも必然的にそういう役回りをしてきたんでしょう」

福田さんも続ける。

「店や従業員、それから釘の管理が上手くいくか、その手腕が求められてくる。毎日のように喧嘩があったし、誰でも出来る商売じゃなかったね」

ところが、時代の波は祖父が思っていたよりも目まぐるしいものだったようだ。アナログな台が電子機器へと次々に入れ替わり、パチンコ屋から響く音が電子音に変わる過渡期だった。

祖父がかつて働いていた店。平日の昼間は閑散としている。

「セブン機って呼ばれる、新しい機械を導入したとき、それについて行けなくて、辞めてもらうことになったんだよね。辞めてくれって告げたうちの親父ともめたのが、最後に見た姿。時代が変わらなければ、マネージャーとしてはいい腕だったんだよ。すごい勢いで出て行って、その後、どこに行ったのかは分からないね」

よく言えば自分できっちり生きていこうとする人だった、と福田さんは付け加えた。時代に翻弄されながら生き、その移ろいに追いつけなくなった時の祖父のもどかしさ、悔しさはいくばくのものだっただろうか。

日本の学校で教師に言われた「指紋取るぞ」

淳次さんが次の縁をつないでくれたのは、福田さんの父の店に勤める前に、祖父が働いていたパチンコ店の関係者だった。息子さんが店主を務める小山駅近くの焼肉店で出迎えてくれた田憲二さんは、私の想像する祖父とは対照的な、静かで穏やかな口調の人だった。駅から少し離れていても、この店を目指す常連客は少なくないようだ。夕刻の早い時間でも、次々と席が埋まっていく。食欲をそそるタレの香りを漂わせながら、肉を焼く弾けるような音があちらこちらであがる。

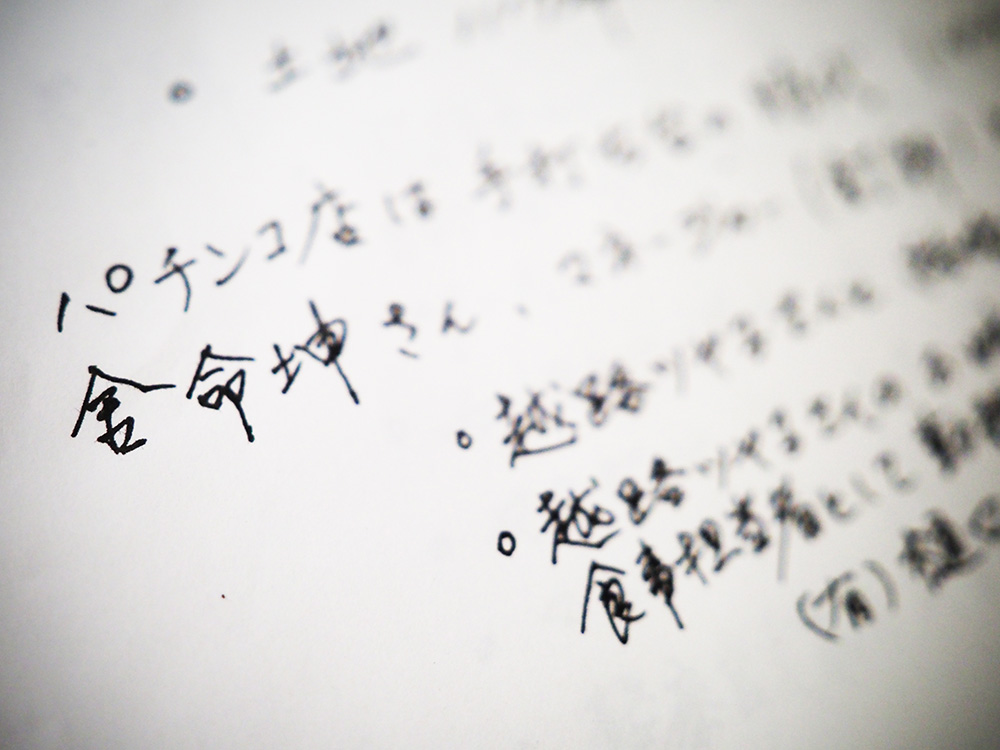

年代などが間違ってはいけないからと、田さんはわざわざ登記簿まで調べ、祖父が働いていた「パチンコ大成」のことをさかのぼり、事実関係を整理したメモまで持参してくれた。

焼肉「トラジ」で出迎えてくれた田憲二さん

元々店は経営不振で、不良債権だった。それを、田さんの義父が1977年に購入し、祖父を含めた従業員をそのまま継続雇用したのだという。

「ある時、遊戯中の女性の肩か頭を、越路さんが何かの拍子にはたいたようす。その後、すぐにヤクザが飛んできました。最初から仕組まれていたのかもしれないですね。マネージャーも舐められたくなかったんでしょう。そこでトラブルになりました」

警察もヤクザたちを一網打尽にするため、“告訴しろ”と息巻いていたようだった。ただ、田さんが「経過を事実に基づいて判断すべきだ」と介入し、祖父はその態度が気に入らなかったようだ。「なんで俺の味方をしないんだ」と、祖父は田さんを罵倒した。それが、袂を分かつきっかけとなった。

私が改めてその非礼を詫びると、「孫のあなたが謝罪することではないですよ」と、田さんは穏やかに笑った。「自由に職業が選べたわけでもない、何の後ろ盾もないような時代に、越路さんも懸命に生きていたんでしょう」。

祖父の最後の再婚相手は、ツヤ子さんという女性だった。ツヤ子さんの姉がパチンコ店の食事を担当していたことが縁だったようだ。二人の結婚後、自宅で開かれたささやかなパーティーに、田さんも出向いた記憶があるという。

「日本人のツヤ子さんが、自分と結婚したことが嬉しかったんではないでしょうか。時代も時代ですから、ツヤ子さんもきっと、朝鮮人と結婚するとはなんだ、と言われたことでしょうね」

田さんが時系列で、起きたことを整理してくれたメモ。

その後、息子さんこだわりの焼肉を囲みながら、田さんは子どもの頃、日本の学校に通っていた時のことを話してくれた。学校では、アジアの地図を見せながら、昔の日本はこんなに領土があったんだ、と戦前を肯定するような発言をする教師がいたという。教室で物がなくなると、「お前がやったんだろう」と、いわれのない罪を着せられた。「指紋取るぞ」と、他の生徒たちが見ている前で、指紋を取らされたこともあった。結局犯人が田さんではないと分かっても、詫びのひとつもなかった。

「今思うととんでもないことですが、あの頃は親に対して、なんで俺を朝鮮人として生んだんだ、と思っていましたよ」

今でも田さんは「あなたのことを朝鮮人だと思ったことないですよ、日本人そのものだもの」と親しい人から言われることがあるという。「でも私は、朝鮮人の私を見て下さい、と言います。ふるさとは生まれ育った日本ですが、祖国は朝鮮半島です」。

田さんも福田さんも、祖父が戦時中どこにいたのか、その後、いつ、どのように亡くなったのかを知らなかった。孫がいたことはおろか、子どもがいたことすら、祖父の口から聞いたことがなかったという。

「ヤクザとの一件がなければ、マネージャーともっと、色んな話ができたのかもしれません」と、田さんは惜しんでくれた。各地を点々としてきたであろう祖父のことを深く知る人は、もしかすると少ないのかもしれない。ただそれでも、40年前、わずかな期間を共にしただけの人たちが祖父を記憶していたのは、彼が強烈な人間だったからだった。

田さんは柔らかく、私の背中を押してくれた。

「ルーツを探りたいということって、根源的なことですよね。自分が何者で、どこから来たのか、ということは、知っておきたいことですよね」

福田さんも田さんも、祖父には苦々しい思いをさせられた記憶がありながら、最後には「あの過酷な時代を生き抜いた人だから」と、祖父を慮るのだった。それは決して、孫の私に気を使って、という理由だけではないように思えた。

こうして生きた祖父を知る人々の言葉に触れることで、断絶され、細切れになってしまっていたはずの時間が、細長い糸で少しずつつながっていくかのような感覚になる。

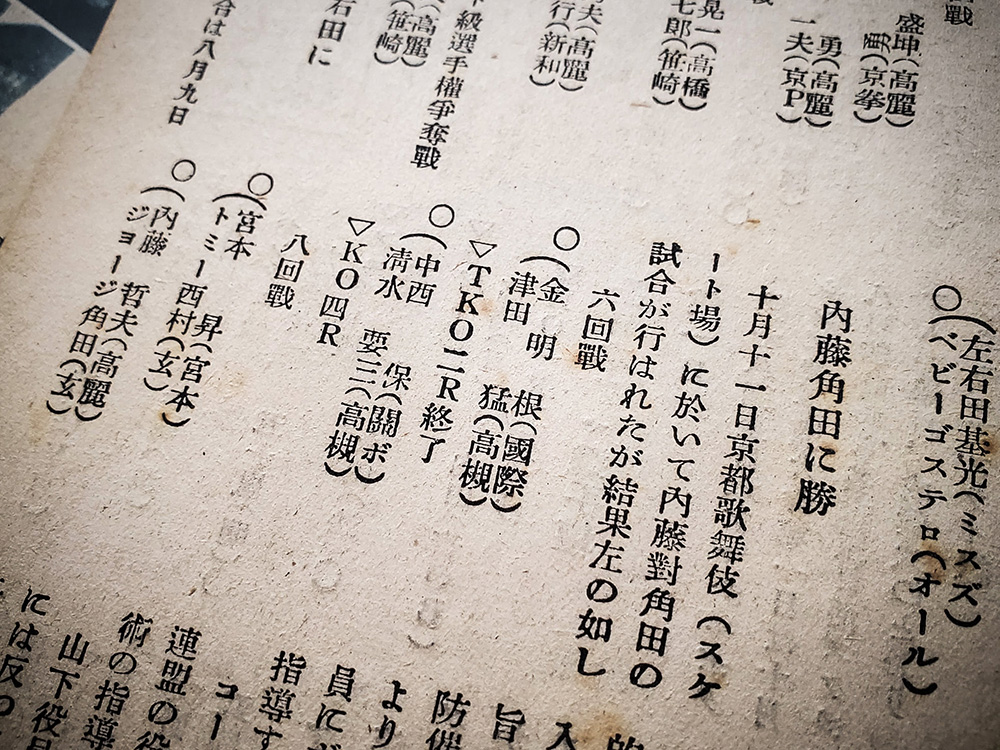

ボクサーとして刻んだ記録

実は私は当初、「プロボクサー」というのは、祖父が自分を大きく見せたくて言っていただけなのではと思っていた。ところがよくよく調べてみると、1947年から48年頃に刊行されたボクシング雑誌に、確かに祖父の名前が刻まれていた。「越路」という通名ではなく、「金明根」という本名だ。ピストン堀口ら名だたる選手がまだ活躍していた時代に、祖父は京都國際拳闘倶楽部に所属し、最後の記録に残る試合では、6回戦ボクサーとして、2ラウンドでTKO勝ちだったようだ。

雑誌「ボクシングガゼット」に記されていた祖父の対戦成績。

「“自称ボクサー”であんな目や構えにはならないよ」と笑う福田さんの顔が浮かんだ。「見栄」ではないかとわずかでも疑ってしまったことを、心の中で祖父に詫びた。

恐らくこの時代、公式戦として記録に残っていない興行試合なども多かったはずだ。祖父もかつて暮らしていた大阪・西成に長く暮らす、年配の在日コリアンの男性がふと語ってくれたことがある。

「戦後間もない頃、近くの小学校でよく、ボクシングの興業が行われていました。こっそりその体育館に忍び込んで、熱狂する大人たちの足元をすり抜けて、試合を見に行ったものです」

少年だった彼が見上げた視線の先に、汗まみれで拳を振るう祖父の姿があったのかもしれない。

祖父の登録原票と、当時のボクシング雑誌。雑誌の表紙は朝鮮出身の左右田基光選手。

「拳では負けられない」

抜けるような青空に、赤や黄の紅葉がまぶしく浮かぶ、気持ちのいい秋晴れの日――。日差しの温かなグラウンドとは対照的に、地下室は凛とした冷たい空気に包まれていた。大阪府・東大阪市にある大阪朝鮮中高級学校のボクシング部の練習場は、そんな地下の一角にある。

天井の高い広々とした部屋には、高校には珍しく、公式サイズのリングが構えられている。立派なたたずまいの練習部屋も、今は静けさの中にある。数々の成績を全国でおさめてきた伝統あるこの部も、今は部員がおらず、2年前から休部状態が続いているという。

今は部員のいないボクシング部のリング

この大阪朝高で、長年に渡りボクシングを指導してきた梁学哲さんが話を聞かせてくれた。

「ひとくくりにはできませんが、日本の植民地下で、私たちの民族は、“拳で負けてはならない”“拳を鍛えなければならない”と、ボクシングをする人が多かったようです。解放前、祖国から渡ってきた人たちが、全日本選手権に出場して目覚ましい活躍をするようなこともありました」

リング前でインタビューに応じてくれた梁学哲さん。

例えば1917年に済州島で生まれた玄海男は、その後東京日日新聞(現・毎日新聞)と全日本拳闘連盟共催の日本選手権決定戦でバンタム級チャンピオンになり、世界的な選手として一世を風靡したピストン堀口にも引き分けている。1938年の全日本アマチュア選手権では、全階級で朝鮮選手が優勝していた。戦後、祖父の記録が掲載された雑誌にも、「玄」「高麗」といった朝鮮ルーツであろう名前のジムが目立つ。

「日本の植民地支配によって、国を奪われた民としての悔しさから、日本の選手に拳では負けたくない、という思いが、先代の方々には強くあったと思います」

とりわけ当時は敗戦後の混乱から、今のように物が十分にあった時代ではない。

「その時代のグローブなんて、ものすごく薄くて、拳ひとつで体を殴り合うことになるわけですよね。ボクシングの本質はど突き合い。その本質的な闘いで、絶対に負けられないんだというのが、解放後に苦労しながら暮らしてきた先代の人たちの思いだったでしょう」

ボクシング部のリングの傍らに並ぶグローブ。

戦前には玄選手などの活躍があった一方で、日本の敗戦後のボクシング雑誌を眺めていても、「本名」を名乗っている朝鮮ルーツの選手はあまり見受けられない。祖父の名前が余計に、ページの中で浮き立って見える。これだけは引けないという何かが、祖父の中にはあったのかもしれない。

「ボクシングの世界では“走れば勝つ”と言われるくらい、走り込みが大事」と梁さんは語る。祖父の所属事務の住所跡地と父の生家は、鴨川の土手沿いの道でつながっている。プロの選手が走れば30分もかからないかもしれない。川のせせらぎの傍ら、自宅からジムにたどり着くまで、息をはずませながらロードワークをこなす祖父の姿を思わず想像する。

ボクシングジムの傍を流れる鴨川。このまま南下していけば、父の生家近くにたどり着く。

「在日のボクサーのルーツに、安田さんのハラボジのような先輩がいるんだと思うと、嬉しくなりますよ」と、梁さんは目を細めながら語ってくれた。

祖父がこうして何度も誰かの口から「呼ばれる」ことによって、より深く、より濃く、その生きた痕跡がこの世界に刻まれるような思いだった。私は、祖父の時代から地続きの「今」という地平に立っているのだ。

最後に、「敗戦間もない頃にプロとなったということは、ハラボジは祖国でもボクシングをしていたかもしれないということですよね」という梁さんの言葉が気になった。そこから手がかりを手繰り寄せることはできるだろうか。

祖父が所属していた京都國際拳闘倶楽部の住所があった付近。

「簡単にこの海を渡れると思うな」

帰り際、大阪朝高に子どもを通わせているアボジ(父親)たちのひとりから、こんな声をかけられた。

「僕もね、アボジが最後に故郷の姿を見たいっていうから、韓国にある本籍の住所に行ったことがあるんですよ。その住所地自体はもう更地だったんですが、なんとその隣が、ハラボジの兄弟の家だったんですよね。いやあ、驚きましたね」

現地に行ったら、思わぬ縁が繋がるかもしれませんよ、とその人は笑った。期待に胸が高鳴る。例え、誰ともつながれず、親戚を見つけることができなくてもいい。祖父母が見てきた風景は、今を生きる私の目からどんな風に見えるかを知りたい。そんな思いで韓国渡航の計画を急いでいた。しかし、ことはそう簡単には運ばなかった。

この二年ほど、時期を見計らい、ようやくこぎつけられるはずの渡韓。ところが韓国での新型コロナウイルス感染拡大と、オミクロン株への警戒から、ビザ自体がおりなくなってしまった。「簡単にこの海を渡れると思うな」と、祖父母たちに言われているのだろうか。二人が下関に降り立ったのは、今のように飛行機で軽々と行ける時代ではない。冬の海を渡る関釜連絡船は、時に揺れに揺れたことだろう。

祖父母が最初に日本に降り立った、下関の港。

そしてもうひとつ――。こうして少しずつ祖父のことが明らかとなっていく中でも、祖母の歩みはいまだベールに包まれたままであることが、常に心に引っかかり続けていた。彼女の姿が見えない、そして、周囲にいたであろう女性たちの声が聞こえてこないのだ。そんな祖母の手がかりもやはり、彼女の故郷を訪れなければつかめないのだろうか。

祖母、金玉子の外国人登録原票。

これから、海を越えることになるこの旅の続きは、またいずれ、書こうと思う。

( 文・写真 安田菜津紀/2021年12月25日)

▼新刊『あなたのルーツを教えて下さい』が1月末に刊行となります。多様なバックグラウンドの人々へのインタビューの他、入管収容問題、ヘイトスピーチの問題、さらには安田自身のルーツについても綴っています。詳細はこちら。