加害の歴史と向き合わずして「平和」を語れるのか?―東ティモールを占領した日本軍

※本文中に性暴力に関する描写があります。ご注意ください。

バリ島を経由し、小型の旅客機に乗り換えると、眼下にはいくつかの島々からなる小スンダ列島が見えてくる。それらはインドネシアに属するが、その東端、ティモール島は、東半分と飛び地のオエクシが、2002年に東ティモール共和国として独立している。今世紀初の独立国家だ。

面積は岩手県程度で、人口は130万人余り。非常に小さな国家だが、地域ごとに多様な言語が話され、色鮮やかな布(タイス)や、唐辛子やにんにく、ライムなどでつくる独特の調味料(アイマナス)のバリエーションの多さには目を見張るものがある。バリ島からすぐ、ということもあり、沿岸部の景色はまさに「南の島」そのもので、観光化が進んでいないぶん、少し街から離れた天然のビーチから覗く海は透き通るようだ。

東ティモールの首都、ディリ。約30万人が暮らす。(佐藤慧撮影)

この数年でだいぶ車が増えたとはいえ、首都のディリでも目立つ高層建築は限られ、どこか、のどかな空気が流れている。マーケットには、今朝採れたばかりのみずみずしい野菜や果物がならび、砂浜では手漕ぎの舟で漁に出ていた人々が、網をほぐしながら通行人に魚を売る。大きなガジュマルの樹の下で過ごすカップルたちの横で、子どもたちが海に飛び込みはしゃいでいる。

「二度と、あのような悲劇を繰り返してはいけない――」

平和な光景を横目にそう語るのは、ドレッドヘアがトレードマークのゼキト・オリベイラさんだ。イギリスで国際法を学んだ弁護士だが、今は農村でコミュニティ支援を行っている。今回の取材をガイドしてくれるパートナーでもある。

彼の人生と、この国の産声とは切っても切り離せない。東ティモールの近代史、それは抑圧と虐殺の歴史だった。

ゼキト・オリベイラさん。(佐藤慧撮影)

抑圧と虐殺の近代史

いつも屈託のない笑顔で出迎えてくれるゼキトさんだが、過去に積み重なる戦禍の記憶はあまりに重い。

16世紀、この島は「白檀」を求めるポルトガルに侵略され、植民地とされた。その後オランダも進出し、西半分はオランダ領となる。20世紀初頭には、ポルトガルの苛烈な植民地支配に抵抗する人々が立ち上がるが、軍により弾圧されてしまう。その後第二次世界大戦が始まり、連合軍(オランダ軍とオーストラリア軍)、続いて日本軍が同地を占領、その後敗戦を迎えるまで居座ることになる。

戦後、再びポルトガルの植民地として管理下におかれた東ティモールだが、1974年、宗主国ポルトガルでクーデターが起きると、東ティモールの「独立」を求める声が大きくなっていく。しかしそこに「NO!」を突きつけたのは、隣国インドネシアだった。

インドネシアは、日本の降伏宣言後すぐの1945年8月17日に独立を宣言し、オランダ領だった西ティモールもその版図に加えられていた。1975年11月28日、東ティモール独立革命戦線(FRETILIN)はディリで独立宣言を行ったが、インドネシア軍は東ティモールに侵攻、翌年7月には武力をもって一方的に「併合」を宣言する。

その後1999年、東ティモールの独立をめぐる住民投票が行われるまでの24年間で、少なくとも15万~24万もの命が、隣国の暴威の犠牲となったとされている。1974年の東ティモールの人口が約60万人だったことを考えると、およそ3分の1もの人命が失われたということだ。

独立戦争については別途ほかの記事にて記すが、ゼキトさんは、こうした抵抗運動の真っ只中で、ときに命を狙われながらレジスタンス活動の一翼を担ってきた。その様子は、フォトジャーナリスト横田幸典氏の著作、『東ティモールに生まれて:独立に賭けるゼキトの青春』(現代書館)に詳しい。

かつてインドネシア軍の侵攻により多くの命が奪われたサンタクルス墓地。(佐藤慧撮影)

各地に残る日本軍の壕

2024年6月、東ティモールの首都ディリは、例年よりも雨季が長引いており、カラッと晴れたかと思えば、短い雨に見舞われることもあった。街の中心部は海岸の平野部にあるが、少し内陸に向かうとすぐに山岳地帯となり、国内最高峰を誇る、標高2,986mのタタマイラウ山の頂上部は、厚い雲に覆われていた。

「日本軍の構築壕です」――ディリ郊外の山道でゼキトさんが指し示す。

車1台が通れる程度の舗装道路は、片側が崖となっており、反対側には岩壁が広がっていた。その岩にはめ込まれた金属製のドア枠、そして奥に続く真っ暗な通路からは、ひんやりとした冷気が流れてくるようだった。

ディリ郊外に残る日本軍の構築壕。(佐藤慧撮影)

「ご存じの通り第二次大戦中、日本軍はティモール島全域を占領していました。そしてこのように岩山をくりぬき、シェルターを造ったのです。オーストラリア軍の空襲があると、兵士たちは壕の中に隠れたといいます」

「こうした壕は地元民を動員して造られました。その重労働の結果、多くのティモール人が命を落とすこととなりました。――強制労働です」

こうした強制労働はティモール島全域で行われていたようだ。それというのも、この島に駐留した主力部隊のひとつ「第四十八師団」は、約5,000台もの車両を有する「機械化師団」だったのだが、当時のティモール島には自動車を活用できる道路は乏しく、総延長1000キロにもおよぶ道路工事が必要とされたのだ。ほかにも、海や空から迫る連合国軍に備えるため、沿岸各部には多くのトーチカが作られており、その多くが今も潮風の中、打ち捨てられている。

ラウテン県の沿岸に残るトーチカ。(佐藤慧撮影)

岩壁に造られた壕に入り5メートルも進むと、左手に小部屋が現れた。2畳ほどの広さの長方形の部屋で、50センチ四方のコンクリートブロックがふたつ、床に置かれている。椅子や机代わりに使用されたものだろうか?

さらに奥へと進む。正確に測量したわけではないが、20メートルほど進んだ先に8畳ほどの部屋があり、そこで行き止まりとなっていた。コンクリートの壁には奥まった棚があり、近隣住民の手によって「キリスト像」が飾られていた。

海辺に近いディリの湿った空気と相まって、闇の中には重苦しい空気が漂っている。日本からはるか5,000キロ離れた南の島の山の中――いったいここには「誰」がいて、「何」を思い過ごしていたのだろうか。

「祖父母からよく話を聞かされました」と語るのは、この壕の付近に暮らすアティリアーノ・ジョアキムさん(69)だ。アティリアーノさんの生年は、日本軍の撤退後10年ほど経ってからなので、直接の記憶はないが、この壕は「1942年に作られた」と聞いているという。

「地元民が強制的に働かされていたといいます。従わなければ殺されたとも、祖父母から聞きました」

アティリアーノ・ジョアキムさん。(佐藤慧撮影)

虐殺の記録

日本軍による地元民の強制労働や「処刑」は、広大な戦場・占領地のあちこちで枚挙に暇がない。たとえば『極東國際軍事裁判速記錄 第一〇卷』には、このように記されている。

日本軍が領土を占領し、戰闘が終わつたときに、一般住民を恐怖させ、かれらを日本の支配に服させるための一手段として、虐殺がほしいままに行われた。

続いてそのような虐殺が行われた具体的な地名がいくつか述べられているが、その中に「ポルトガル領チモールのラウテム(一九四三年一月)」「モア島(一九四四年九月)」「セマタ島(一九四四年九月)」「アイレウ(一九四二年九月)」などがあげられている。

ほかにも、「捕虜の虐殺」や、「軍病院での虐殺」など、いくつか状況によって項目がわけられているが、「チモール(ポルトガル領/オランダ領ともに)」の名前は随所に見つかる。

こうした「処刑」や虐殺、戦況の悪化による食糧不足や強制労働によって、日本占領期のティモール島では1万人~最大で約4万人(※)が亡くなったと見られている。

(※)日本軍占領時の犠牲者数

そもそもポルトガルの支配下で行われた人口統計が正確性に欠けるものであるなどの理由もあり、強制労働や飢餓、疫病、そして日本軍による処刑や戦闘などにより亡くなった地元民の数は正確には判明していない。しかしそもそも東ティモールは「枢軸国」側でも「連合国」側でもなかったという事実を忘れてはならない。

随所で生じた暴力は、記録に残されていないものも無数にあるだろう。当時の体験を語れる人々は年々少なくなっているが、東ティモール東部ラウテン県にて、当時4、5歳だったというペドロ・コウティーニョさんはかつての様子をこう語る。

「夕方になると灯りを消すようにと言われていました。日本軍を狙うオーストラリア軍の空襲があるからです。そうした時は、森の中や、豚小屋に身を潜めてました。私はまだ幼かったのですが、兄たちが日本軍の労働に駆り出されていました。壕を掘らされていたようです。壕を掘ったあと、その存在を秘匿するために、労働者たちを皆殺しにしたという話も耳にしたことがあり、兄たちも恐れていました」

こうした暴力の矛先は、植民地宗主国出身の住民にも及んだ。当時オランダ領であったボルネオ、バリクパパンの白人住人虐殺(80人~100人)について、前出の『極東國際軍事裁判速記錄 第一〇卷』にはこう記録されている。

これらの住民は、一九四二年二月二十四日に、残虐な方法で死刑に処された。後に述べてあるように、ある者が刀で腕や足を斬りとられて殺されてから、かれらは海の中へ追い込まれ、それから射殺されたのである。

「敵」という恣意的な分類や、「お国のため」のいう大義が、いかに人倫を狂わせるかを示している。

ラウテン県の山中で見つかった、当時の戦闘機のエンジンとみられる部品。(佐藤慧撮影)

「濠亜地中海」を目指した日本軍

そもそも、なぜ日本軍は東ティモールを占領するに至ったのだろうか。

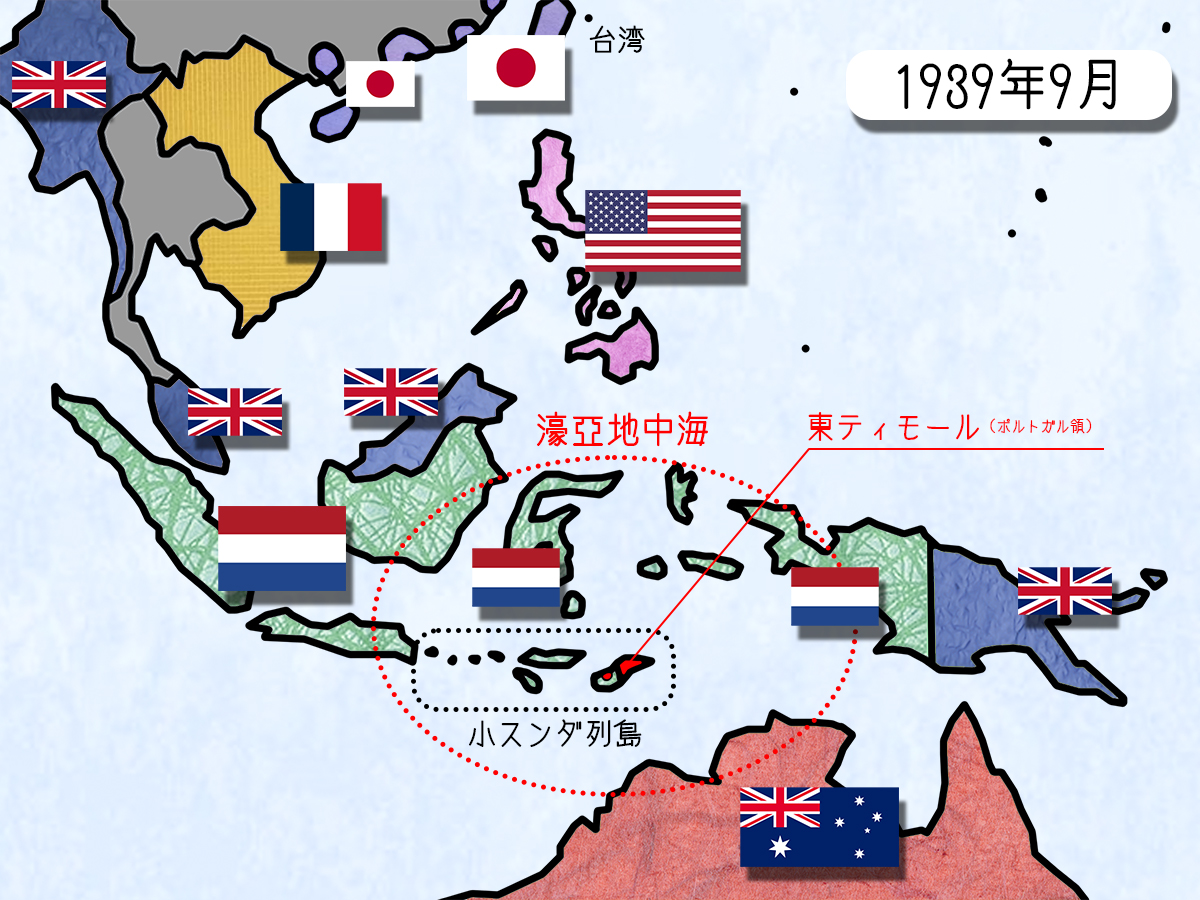

それを読み解くキーワードのひとつとして、「濠亜地中海」という地政学上の地域概念がある。現在のインドネシア東部の海域と、オーストラリア北部沿岸に挟まれた地域だ。

この地域概念を提唱したのはドイツの地理学者、ヘルマン・ラウテンザッハ氏だという。時は1924年、日本では関東大震災の翌年であり、4年後には張作霖爆殺事件が起き、後の満州事変へと繋がっていく。

日本の侵略が激化する中、大洋を連結する「濠亜地中海」は、世界大戦前夜の各国勢力が「衝突」する可能性をはらむ重要地域だと、ヘルマン氏は指摘した。

当初は日本国内でも、石油や鉄といった資源や、タバコやコーヒーの生産地として、経済的関心が高かったようだが、その関心は徐々に「地政学的な」、つまりは戦争を見越した重要拠点として、日本海軍の「南進論」に組み込まれていくようになる。

1910年の「日英同盟」を口実に、赤道以北のドイツ領ミクロネシアを占領した日本軍は、「委任統治領」の名目のもと、堂々と南洋地域の植民地化を推し進めていく。1933年、日本は国際連盟から脱退、その領土的野心を「濠亜地中海」へと広げていった。その触手は、当時西側をオランダが、そして東側をポルトガルが統治していたティモール島へと伸びていく。

日本はジャワやスマトラ、ボルネオなどの石油資源を狙っていたとされるが、ABCDライン(A:アメリカ、B:イギリス、C:中国、D:オランダによる対日包囲網)の重要な拠点であるティモール島の制空権は、それらの占領地を維持するためにも欠かせないものだと見られていた。

上記の地図を見るとわかるが、当時、東南アジアのほぼ全域がオランダやフランス、イギリスといったヨーロッパ列強に植民地として占領されており、日本もまた、そうした「先進国」の仲間入りを果たそうと領土の拡大を狙っていたのだ。

「先進国」――と言えば聞こえはいいが、要は他国(地域)をチェスの盤上と見做し、命を物資として扱うという、個々の営みを無視する社会へと、闇雲に突き進んでいったということだ。

1942年初頭に、ティモール島の西側、オランダ領に侵攻し占領を果たした日本軍だったが、東側は「中立国」であるポルトガル領ということで、当初は侵略を想定していなかったようだ。

ところが、日本の南進を警戒するオランダ、そしてオーストラリアの軍が、先んじてティモール島の東側(ポルトガル領)を占領してしまう。この「連合軍の侵攻」をもってして、日本軍は「ポルトガル領の中立は破られている」と判断し、連合軍の掃蕩、および東ティモールの占領が進められていくことになる。

結果、ティモール島全域を占領した日本軍だったが、オーストラリア本土からの空爆は頻繁に行われ、また、島内でもゲリラ化した連合軍兵士やポルトガル軍、現地住民らと難度となく衝突を繰り返すことになる。

こうしたゲリラ戦という特徴もあってか、同地には「富機関」「鳳(おおとり)機関」といった特務機関が送られ、宣撫工作による懐柔や暴力による支配を広げていった。

山間部の集落。近くには温泉が湧き出ており、日本軍に接収された。(佐藤慧撮影)

戦時性暴力を、世代を超えて伝えていく

戦争は人間の理性を歪ませる。

その渦中に周囲を殺し殺される経験を重ね、他者の尊厳を傷つけることを厭わなくなっていく。「戦時性暴力」は、いまだまっとうに裁かれていない、そうした人道に反する罪の最もたるものではないか。

山岳部へと続く道中は、雨の影響もあり、濃い霧とぬかるみが続いていた。道路わきは切り立った崖となっており、タイヤが泥にとられてしまえば落下しかねない。

2002年に独立を果たしたものの、財政基盤の脆弱な東ティモールでは、首都部以外へのインフラ投資は限られており、山岳部にかろうじて残る道路は、「インドネシア軍が残したもの」だという。メンテナンスもなく放置された道路は、ときに崩落・陥没し、急な坂道では何台もの車両が足止めをくらっていた。

泥にタイヤをとられ、多くの車がスタックしていた。(佐藤慧撮影)

途中、ついに車では通行できない道へと変わり、バイクに乗り換え先を目指す。目的地はエルメラ県オブロ。そこに、日本軍「慰安婦」としての経験を語り継ぐ女性がいるのだ。既に齢90を超える彼女の名はイネス・デ・ジェススさんという。

当時「慰安所」は東ティモール全域に開設され、近隣の島々や朝鮮半島からも女性たちが連れてこられた。現地でも女性たちが強制的に集められた。日本軍占領下で性暴力被害に遭った東ティモールの女性たちは、少なくとも数百人規模とみられているが、実際に被害について証言を行っているのは20人――そしてその唯一の生存者がイネスさんだった。

やっとのことで到着した集落には、ぽつり、ぽつりと小さな明かりが灯っていた。案内された先には、何枚ものトタンがパッチワークのように継ぎ接ぎされた小屋がある。イネスさんの家だ。

イネスさんは、入ってすぐのベッドに腰かけていた。だいぶ耳が遠くなってしまったというが、話を聞かせてほしいというと、真っ直ぐにこちらを見据え、言葉を紡いだ。

イネス・デ・ジェススさん。(安田菜津紀撮影)

イネスさんは、戦争が始まる前は、親族とともに農作物をつくって暮らしていたという。ところが日本軍がやってくると、人々は軍隊に必要な道路や兵舎の建設などに駆り出されるようになる。幼かったイネスさんも、日中は重労働に従事させられた。

「日中の仕事が終わると、水浴びをするようにと言われ、その後ベッドに連れていかれました」

イネスさんは、2006年にディリで開かれた「〈従軍慰安婦〉の歴史を知ろう」公聴会などでもその経験を話している。下記は『〔改訂版〕wamカタログ4 東ティモール・戦争を生きぬいた女たち―日本軍とインドネシア支配の下で(wam)』に収録されているイネスさんの証言だ。

当時私はまだ子どもで胸もふくらんでいませんでしたが、日本兵は一晩に4人から8人、代わる代わるやって来ました。私はひとりでこの全員を相手にしなければならないのです。それが終わると立つことはおろか、動くこともできませんでした。私は死んだように眠るだけでした。

〔中略〕

私たちにはどんな報酬も払われませんでした。兵士たちは傍若無人に私たちに乗り降りし、ひどく野蛮で、動物でさえ私たちよりましな扱いを受けていたと思います。私たちはセックスを強要されるほか、時には伝統的な踊り(tebe-tebe)や歌など、娯楽を供することも求められました。私たちは自分たちが狂っていくような感じがしました。

(引用) 〔改訂版〕wamカタログ4 東ティモール・戦争を生きぬいた女たち―日本軍とインドネシア支配の下で(wam)

「同じ被害に遭った友人はもう他界しましたが、自分は生きているから伝えられる。世代を超えて伝えていくことで、二度とこのようなことが起こらないようにしなければなりません」

語り続ける理由を、イネスさんはこのように話す。

息子に先立たれたイネスさんの今の望みは、自宅を建て直すことだという。自分が亡くなったあとも、イネスさんが生き、語ってきたことの「証」として、家を残したい――。

ここまでの道中を考えると、イネスさんの存命中にまた訪問することは難しいかもしれない。頂いた声から、思いから、今の日本社会に持ち帰ることのできるものは何だろうか。

霧深い村の中のイネスさんの自宅。(安田菜津紀撮影)

この社会は本当に変わったのか?

中立国のポルトガル領であった東ティモールで行われた日本軍の蛮行は、実は戦後連合国によって行われた「BC級裁判」では裁かれていない。当時の世界情勢の影響もあり、サラザール氏による独裁体制を敷いていたポルトガルが、連合国に協力的でなかったということも理由のひとつと考えられている。

また、「慰安婦」問題に関しては、日本政府の立場は「村山談話で済んでいる」というものであり、その違法性を改めて認識し、賠償・補償を行う姿勢ではない。

しかし、過去の加害を見直そうという動きは現地でも、そして日本でもないわけではない。とりわけ世界に大きなインパクトを与えたのが、2000年12月に東京で開かれた「女性国際戦犯法廷」だろう。

同法廷は、「慰安婦」制度についての日本軍上層部の刑事責任と、日本政府の国家としての責任を裁いた民衆法廷である。この法廷は、東ティモールの女性たちが、戦時性暴力の被害に遭ったということを訴える初めての場ともなった。

あくまでも民衆による模擬法廷であり、法的拘束力はないものの、翌01年12月、オランダのハーグで下された最終判決では、昭和天皇をふくむ10人の被告全員が「有罪」となった。

(参照)女性国際戦犯法廷アーカイブズ

昨今、歴史修正主義がはびこっている。

戦争体験者が徐々に鬼籍に入るにつけ、残された証言ですら「捏造だ」と叫ばれる。「従軍慰安婦」に関しては、「(民間業者が入っていたから)軍による強制ではなかった」という無理な言い逃れや、「日本軍がそんなことをするはずがない」という都合の良い解釈も耳にする。

しかし戦争の渦中にあって、「そんなことをするはずがない」という予断ほど、危険なものはないだろう。不寛容なナショナリズム、国籍や出自に関する差別、自国中心主義による集団的ナルシシズム――それらは戦争において、「人間の命」を容易く「軍事物資」に置き換える。

日本がアジアで、太平洋で残虐の限りを尽くした日々は、100年も離れた過去ではない。

今年(2024年)7月1日、自衛隊発足から70年の月日を迎えた。警察予備隊を前身とし、戦後10年も経たずして、「専守防衛」を目的とした日本独自の「軍隊」が組織されたのだ。

しかしその「防衛」の概念は拡大の一途をたどっている。

92年の「PKO協力法」、01年の「テロ対策特別措置法」、14年には安倍内閣のもと「集団的自衛権行使の一部容認」が国会の議論を経ずに閣議決定され、翌15年には「安保関連法」が成立した。

こうした路線を引き継ぐ岸田内閣は、22年に「国家安保戦略」を改定し、反撃能力の保有を決定。そして23年末には「防衛装備移転三原則」とその運用指針を改定、「殺傷能力のある武器」の輸出が解禁されることとなる。こちらも閣議決定によるものだった。

戦争による暴力は、ある日突然生じるわけではない。

戦争に向かう「大義」が人倫を破壊し、命を消耗品のようにすり潰すのだ。それはかつて、数えきれないほどの若者を戦場に送り、太平洋に浮かぶ小さな島々ですら、無辜の人々の墓場とした。

過ちを繰り返さないためにも、世界をチェスの盤上とする目線を改め、過去の加害に目を向ける必要があるだろう。

山奥の村で出会った子どもたち。(安田菜津紀撮影)

《参考文献》

・<東>ティモール国際関係史 1900-1945 (著)後藤乾一 (みすず書房)

・極東國際軍事裁判速記錄 第一〇卷(雄松堂書店)

・大東亜共栄圏資源図絵 第2輯 蘭領東印度篇附葡領チモール篇(神奈川県商工経済会)

・チモール逆無電 (著)三浦重介 (自由アジア社)

・チモール記 (著)前田透 (蒼土舎)

・忘れられた南の島 (著)高橋徹 (朝日新聞社)

・チモール 知られざる虐殺の島(著)田中淳夫 (彩流社)

・〔改訂版〕wamカタログ4 東ティモール・戦争を生きぬいた女たち―日本軍とインドネシア支配の下で(wam)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい・聴きたい

■ 「やらされた」「しかたがなかった」という語りの危うさ―毒ガス製造の島が問う広島の加害の歴史[2024.8.3/安田菜津紀]

■ 『はだしのゲン』削除から考える平和教育 ―軍拡・安全保障教育にしないために(高橋博子さんインタビュー)[2023.3.24/安田菜津紀]

■ 「今も続いていること」としての戦争―沖縄から考える「戦後76年」の意味[2021.8.3/佐藤慧]

■ はぐらかされた「歴史否定」[2024.6.30/安田菜津紀]

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。