小高い丘の上からは、家々の彼方に、不知火海の水面まで見通すことができる。そこに建つ水俣病センター相思社に併設された水俣病歴史考証館には、この地域の営みや、水俣病事件を伝える重要な資料がいくつも展示されている。丘のすぐ下は、水俣病が多発した地だ。

考証館の奥の壁には、相思社に寄せられた猫たちの写真がびっしり貼られている。

考証館の壁に貼られた猫たちの写真。(安田菜津紀撮影)

猫実験で判明した結果、チッソは隠蔽

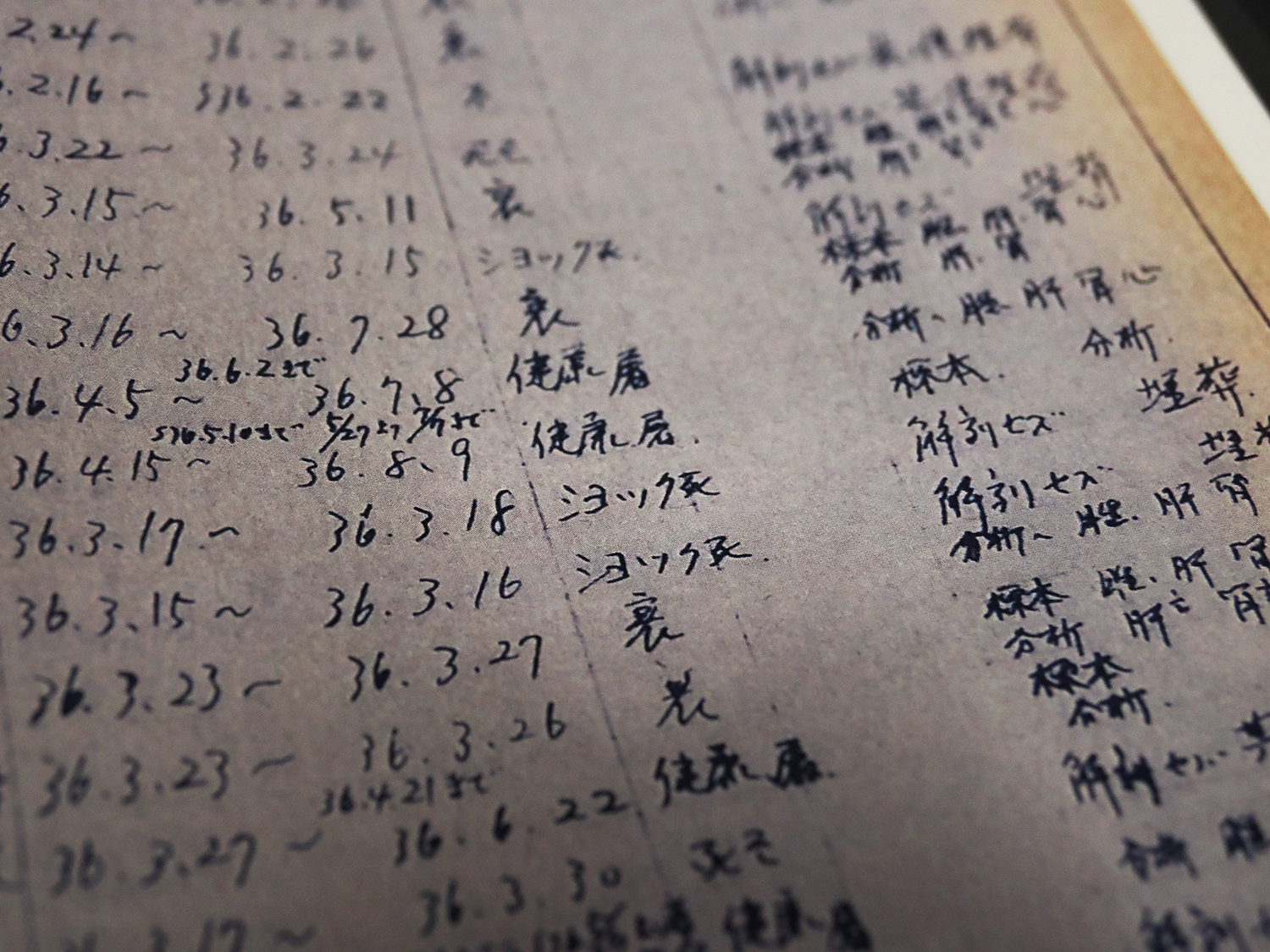

1957年から62年にかけて、チッソは800匹以上の猫で実験をし、水俣病の原因が、自社の排水であることをつかんでいた。けれどもその結果を隠蔽し、患者たちに不当な見舞金契約を結ばせた。「水俣病が甲(チッソ)の工場排水に起因することが決定した場合においても新たな補償金の要求は一切行わないものとする」という約束をさせ、患者たちをだましたまま、黙らせた。この見舞金契約は、後の裁判で無効とされている。こうして被害は拡大の一途をたどった。

考証館に展示されていた、当時の実験記録の一部。(安田菜津紀撮影)

実験が行われた「猫小屋」がかつてあった場所に立った。小学校のすぐ真裏にあり、隔てるものは柵しかない。実験の犠牲になっていく猫たちの姿は、学校に通う子どもたちからも見えたという。

かつて猫の実験小屋が設置されていた場所で。(安田菜津紀撮影)

「猫は魚なんか、むちゃむちゃ食うもんで。そのうち死んで、いなくなってしまって……。私たちも皆、その同じ魚を食べてましたからね」

そう語るのは水俣病患者連合の副会長、松﨑重光さんだ。自宅の真下には海が広がり、目を閉じれば家の中まで波音が聞こえてきそうな距離だ。

重光さんが語るように、チッソが水俣の工場から、大量のメチル水銀を含んだ排水を海に垂れ流すようになった後、「漁村の猫たちの体に異変が生じ始めた」という証言がいくつも残っている。

猫たちはネズミを捕まえ、漁師たちの仕事道具を守ってくれる存在だったそうだが、彼らが大切にされてきたのはそれだけではない。この地では夫婦で漁に出る家が珍しくなかったという。親たちが家にいない間、猫たちは遊び相手になり、寝かしつけまでしてくれる「子守役」だったようだ。「最初に姉の猫の足がもつれはじめて……」と、誰々の猫、という語りが残っているのは、それぞれに子守の猫がいたからなのだろう。

「痛い痛い」と亡くなった妻、遮断されたマイク

重光さんが生まれる前から、一家の生活は海と共にあった。重光さんが起き出す頃、親たちはもう漁に出ていた。下のきょうだいにミルクをあげるのは、重光さんたちの役割だった。そして、山道を延々2時間半かけて歩き、学校に通う。中学2年生頃になると、重光さんも漁に加わった。灯で魚をおびき寄せて、カタクチイワシを船いっぱいに獲った。

湾を挟んで真向いの集落に暮らす妻の悦子さんと会ったのは、10代の頃だ。「その当時って、どんな風にデートしてたんですか?」と尋ねると、重光さんの頬がゆるむ。

「砂浜でいいんですよ。寝転がって、波の音聞きながらおしゃべりして――そんで“うちが一番好きや”、“うちがよか”って」

松﨑重光さんと、永野三智さん。(安田菜津紀撮影)

実家が網元だった悦子さんは、子どもがお腹にいても海に出た。体もまだ、健康な頃だった。けれども次第に、頭が痛い、手がしびれる、腰が悪い、足が悪い、とあちこちに異変が出始める。やがて魚が売れなくなり、海の仕事が立ち行かなくなると、土木作業に従事するようになった。体が痛くても「慣れない仕事だからだろう」と思っていた。歯を食いしばって、家族を支えようと働き続けた。

そして、「そばにいさかすればいい(そばにいてくれさえすればいい)」と、大好きでたまらなかった妻の悦子さんは昨年、「痛い、痛い」と苦しみながら亡くなった。最期まで、水俣病患者の認定は受けられなかった。

5月、悦子さんのことを伝えようと、重光さんは伊藤信太郎環境大臣(当時)との懇談の場に臨んだ。一人あたりたった3分という時間でも、出来る限りのことを伝えようと、言いたいことを書きとめ、練習し、本番に臨んだ。けれども重光さんの紡ぐ言葉の途中で、ぷっつりとマイクが切られた。後に分かったことだが、話し手が時間を超過した場合、マイクを切る運用は、「台本」に記載されていたのだという。

その時の様子を、私はニュース映像でしか見ていないが、重光さんの呆然とした顔は忘れられない。

大臣も県知事も市長も、誰もそれを諌めようとはしなかった。それどころか木村敬知事は定例会見で、患者などへの中傷があってはならない、と言いながら、懇談会当日の患者団体などの抗議を「つるし上げ」と言い、「ぐだぐだともめた」とも表現した。

「マイクを切られるなんて、想像もしていませんでしたが、これまで散々、大切な人たちが踏みにじられてきたという感覚はずっとありました」

そう語るのは、あの懇談の場で重光さんの隣にいた、水俣病センター相思社の永野三智さんだ。

「(家族の水俣病認定を求める)原告の側に座り、文字通訳をするためのタイプ打ちをしていると、県の職員は被告席で、ガムを噛みながら聞いていない様子だったり、寝ていたり……“そんなに家族が水俣病と認められたかったら解剖すればよかったじゃないか”と言ってきたり。自分の尊厳を守り続けてきた患者さんたちの隣で、なぜこんな酷いことができるのかとずっと感じてきましたが、その象徴がマイクを切ったことだったんだと思います。漁民が最初に声をあげて以来、この100年ずっと続いてきたことが、改めて注目されただけだと思うんです。それでも、ショックでした」

マイクが切られたとき、重光さんの体はかたまり、手が冷たくなっていたという。

妻の悦子さんと重光さんの思い出の一枚。(安田菜津紀撮影)

重光さんの脳裏には今も、悦子さんに「こらえろ」、「がまん、がまん」と語りかけるしかなかった日々のこと、「いつまでがまんすればいいの」と悦子さんが苦しがる様子が焼きついている。

「(大臣が)話を聞くというから話したのに――行政が差別をするのはおかしかじゃないですか。父は水俣病認定されて、私は同じ食事を食べていました。公平に水俣病の救済を考えれば、(差別の解消に)1ヵ月もかからないと思います」

重光さんの元を最初に訪れた2024年7月、自宅には、悦子さんがつけたという梅干しが遺されていた。そんな大切なものを、重光さんは「食べて」と気さくに勧めてくれる。私はやんわりと、遠慮した。悦子さんが心をこめて漬けた梅干しが、この猛暑の中、重光さんの身心を支えてくれることを願って。

繰り返されてきた不条理

永野さんが語っていたように、これは不条理のほんの一端でしかないのかもしれない。永野さんの書道の先生だった溝口秋生さんの母、チエさんは、1974年に認定申請をし、重要な検診が進まないまま、77年に亡くなった。秋生さんは、かかりつけ医院のカルテの確認などを行政に求め続けたが、放置されている間に、その医院は廃業となってしまう。チエさんの申請から20年近くが経った1995年、「資料不足」を理由に、認定申請の却下が送られてきた。

苦渋の思いで、秋生さんは裁判に踏み切った。訴訟中、熊本県から出てきた資料には、《溝口秋生には対応しないこと》と書かれていた。高裁で勝訴判決を得て、「これでやっと謝ってもらえる」と県庁を訪れたものの、当時の蒲島郁夫知事は「政治資金パーティー」のため、不在だった。その後、最高裁での勝訴が確定したが、そもそもなぜ県は控訴したのだろうか。この経緯は、永野三智さんの著書『みな、やっとの思いで坂をのぼる—水俣病患者相談のいま』にも綴られている。

山腹から不知火海を望む。(佐藤慧撮影)

座り込みを続けた父、通知表の「空欄」

11月3日、水俣市月浦の「おれんじ館」で、「まるっと振り返る相思社50年」のイベントが開かれ、川本愛一郎さんが登壇した。

祖父の嘉藤太さんは劇症型の症状で亡くなり、愛一郎さんの父の輝夫さんは、嘉藤太さんの患者認定を求めて医師や人権擁護委員にも相談に回ったが、突き放されるばかりだった。輝夫さんは1971年に水俣病認定され、補償を求めてチッソ工場前、そして東京の本社前に座り込む。

輝夫さんが顔を出し、名前を出し、声を上げるその様子はメディアで連日報道された。「元気すぎるから水俣病ではない」――ようやく声をあげた被害者たちに、寄ってたかって誹謗中傷が向けられた。

1週間くらいで帰ってくるといった父は、待てど待てど戻らない。「お父さんを励ましてきて下さい」と、支援者たちが集めてくれたお金で、中学生だった愛一郎さんは夜行列車に乗り、東京に向かった。ちょうど輝夫さんたちがチッソ本社前から排除され、冬の東京の路上に追い出された頃だ。

「孤立無援の戦いをしていると思っていましたが、違ったんです。支援者の中には労働者、大学生、高校生たちもいたり、著名人が署名を集めてくれたり。水俣ではチッソで生活している労働者や商店街の人たちがいて、周りは皆、“敵”だと思っていました。でも東京に行くと逆にたくさんの人が支えてくれていたんです。世の中、捨てたもんじゃないって初めて思えました」

愛一郎さんと妹の通知表には、「家庭から」という学期ごとに父親が記入する欄があった。自分のものも、妹のものも、空欄だった。

「でもその通知表の空欄は“不在”ではなく、“存在の証明”のようなものでした。父は身を挺して座り込みをして、自分だけではなく、同じように苦しみ、声をあげられない人たちのことを含めて闘っているのだということが、空欄に読み取れるんです」

川本愛一郎さんと、聞き手を務めた永野三智さん。(安田菜津紀撮影)

3月後半が誕生日だった愛一郎さんが中学を卒業し、高校入学を控えていたところ、父からこんな電報が届いた。

川本愛一郎殿

合格と15歳の誕生、おめでとう。

今から苦しい道だ。

頑張れ。

チッソ本社前より

今も大事にとってある、宝物だと愛一郎さんは語る。チッソ本社前でのその座り込みは、1年9カ月間、続けられた。

イベントで聞き手を務めていた永野さんは、愛一郎さんが過去、「理不尽なことに出会ったとき、冷静でいられないことが最後の希望だ」と語ったことについて触れると、愛一郎さんはこう続けた。

「怒りくるったり泣き叫んでいる人の表面を見るのではなく、“なぜ?”という、その人の置かれた状況や背景を想像できることが、救いになっていくと思っています」

そんな愛一郎さんが大事にしている父、輝夫さんの言葉がある。自宅の仏壇の上に、輝夫さんの字で、細い紙にこう綴られていたという。

「熱意とは、事あるごとに意志を表明することにほかならない」

考証館に掲示されていた、チッソ本社内、直接交渉時の写真。手前の薄い色のジャケットを着ている男性が輝夫さん。(安田菜津紀撮影)

認定の壁、離島では交通費の問題も

不条理な認定の壁は今も、苦しむ人々の前に立ちはだかる。行商から水俣の魚を買ったという人に、60年前の領収書を出せと県は言う。離島にも患者たちはいる。未認定患者が島外の医療機関に通う際、「離島加算」として月1,000円が支給されているが、例えば獅子島(鹿児島県)からの一度の通院で、交通費だけでも一回5,000円は下らない。ある患者は、月に3回水俣の病院に通わなくてはならず、「月1,000円あがったところで、何の助けになりますか」と問う。2025年度から、2,000円に増額するというが、十分な額には及ばない。

なぜ小手先だけで「解決」をはかろうとするのか。国が決断しなければならないのは、「患者が高齢化しているから」ではない。国として、自治体として、被害を食い止めず、加害者となったからこそ、それを正さなければならないのではないか。

不知火海を望む斜面には、青々とした葉が茂り、少しずつ色づいてきた柑橘の実が夕日にまぶしく輝いて見えた。海を奪われ、陸に上がることを余儀なくされた漁師たちが、この地で栽培を始めていったのだという。冬の寒さの中、甘酸っぱさをいっぱいにため込んだその実がやがて、私たちの食卓に届く。その「つながり」を保ちながら、大きな力で「遮断」するふるまいに抗いたい。

水俣市袋、湯堂漁港で。(安田菜津紀撮影)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい・聴きたい

■ 長崎・被爆体験者訴訟で浮き彫りになった「司法と政治の貧困」[2024/9/20/安田菜津紀]

■ Radio Dialogue 【取材報告】水俣取材報告(2024/9/4)

■ Radio Dialogue 【取材報告】東北 広島 水俣 そして沖縄―何を残し伝えるのか(2024/3/6)

■ Radio Dialogue ゲスト:永野三智さん「水俣病と向き合う」(2023/10/11)

D4Pの冬の寄付キャンペーンに、ご寄付をお願いします!(2024年12月31日まで)

認定NPO法人Dialogue for Peopleでは、来年2025年も取材や発信を続けるためのご寄付を募る寄付キャンペーンを行っています。 D4Pの「伝える活動」の継続に、どうかあなたの力を貸してください。

※ご寄付は税控除の対象となります。

D4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。