「差別」をどう描くのか―排外主義と日本社会(下地ローレンス吉孝さんインタビュー)

レイシャル・プロファイリングの問題や技能実習制度を描き話題となったNHKドラマ『東京サラダボウル』。本作の在日外国人社会考証を担当した、社会学者の下地ローレンス吉孝さんに、ドラマなどの作品を通して差別を描くこと、日本社会に横たわる排外主義やマイクロアグレッションなどの問題についてうかがいました。

※本文には「ハーフ」や「ミックス」という言葉が使われています。これらの言葉にはいろいろな議論があり差別的とされる場合もありますが、実際に人々のアイデンティティの一つとして使用されている場合も多く、本記事ではカッコをつけて使用しています。

ドラマで「差別」を描く難しさ

――NHKで放送されたドラマ『東京サラダボウル』には、レイシャル・プロファイリングの問題や技能実習制度が描かれ話題となりました。下地さんは本作の在日外国人社会考証を担当されましたが、特に意識したことはどんなことでしたか?

お話をいただいてから原作(『東京サラダボウル ー国際捜査事件簿ー』黒丸著、2021年、講談社)を読み、参加させていただくことにしました。「在日外国人社会考証」というタイトルは最初からあったわけではなく、民族や人種に関わる表現が何かしら差別を助長するものにならないか、台本のセリフを中心に見ていった感じです。原作がとても良かったので、そのメッセージをなるべく活かすよう意識しました。

特に大事だったのは、差別の表現をどうするか。海外のドラマなどでは差別そのものが描かれている作品はたくさんあります。差別がいかに問題か、差別によって当事者にも社会にも色々な影響が引き起こされるということは、作品の中で描かないと伝わらないところがあるので、差別そのものを描かないようにはしたくないなと思ったんです。

差別は描いてほしい。けれども、差別を助長するような表現は避けてほしい。東京を舞台にしたかなり現実味を帯びた設定で、特定の国籍の人と犯罪という物語をドラマとしてやることの責任もあり、国内外で排外主義が高まっている中、それを助長しないようにという大きな意識をもってやっていました。

――マイノリティを描く時に、品行方正な、いわゆるモデル・マイノリティとして描くことへの懸念から、むしろ逆に振って描く場合、それが差別につながる怖さもあると思います。その点はどうでしょうか。

英語で「Respectability politics」という言い方がありますが、マイノリティを社会的に見て品行方正に描くことで、メディアに取り上げられたり着目されたりすることがあります。

たとえばアメリカの公民権運動では、(公民権運動活動家の)ローザ・パークスさんが人権運動の「理想的な人物」とされていった側面が分析されています。そうしたことがどうしても求められ、マイノリティ側も合わせようと努力せざるを得ない状況もある。

実際には怒りや憎しみも当然あるわけですが、そういう表現はなかなか出しにくく、モデル・マイノリティ的な部分だけが表に出て、それなら大丈夫という形で消費されてしまう。

そこをどうやって変えていくのか、人の生き様をどういう形で伝えていくのか、今後ますます問われていくところだと考えています。

入管法改定反対デモにて掲げられたプラカード

レイシャル・プロファイリングの実態とメディア

――ドラマの中では、外国籍あるいは外国ルーツと思われるような人たちを、警察が取り締まりや聴取の対象とする場面が多く描かれていました。あらためて、「レイシャル・プロファイリング」とは何でしょうか?

レイシャル・プロファイリングという言葉が日本で広く使われるようになったのは2021年頃からと言われています。(『レイシャル・プロファイリングー警察による人種差別を問う』宮下萌編著、大月書店、2023年)

同年に、ドレッドヘアの若者が警察から人種差別的な職務質問を受ける動画がSNSで拡散したり、ムスリム母子不当聴取事件が起こり、また在日アメリカ大使館が日本でのレイシャル・プロファイリングについて注意喚起のSNS投稿をするといったことがあり、日本でもよく使われるようになりました。

2020年に(アメリカで白人警官に殺害された)ジョージ・フロイドさんの事件があったことで世界的にBLM運動が再び盛り上がってきた背景もあり、特に街頭での職務質問がフォーカスされて、社会問題として捉えられるようになった背景がありますが、職務質問にとどまらず、捜査の中で犯人を特定していくプロセス全体において、人種の偏見をもとに犯人を絞り込んでいく手法のことをレイシャル・プロファイリングと言います。

――犯罪に関する実際の統計はどうなっているのでしょうか。

日本国籍の人と外国籍の人で、警察に声をかけられる頻度に違いはあるのかなどの調査はこれまでなかったのですが、2022年に東京弁護士会が調査を行いました。

その結果、外国籍の人は日本国籍の人と比べて5.6倍も職務質問を経験していたことがわかりました。周りでも外国籍やミックス・ルーツの人が職務質問されているとよく聞く一方で、そうではない人たちはなかなか経験しないということは肌感覚としてはあったのですが、数値として出ると大きいなと思いました。

この調査は国籍を軸にしているので、日本国籍のミックス・ルーツの人や帰化した元外国籍の人など、見た目から警察官に外国人だろうと判断された人もいると考えると、実際には5.6倍よりも差はもっと大きいのではないかと考えられます。

職務質問が集中しているのは外国籍の人の犯罪率が高いからだろうと思う人もいるでしょうし、排外主義の背景にもそういった考え方があると思います。

しかし、2020年の刑法犯の検挙人数は約18万で、そのうち外国人は約9500人。同年の日本人の人口推計は約1億2000万人、国内の外国籍者は約600万人であることから、日本国籍者と外国籍者の犯罪率は共に約0.15%で同じであるとされています。(國﨑万智「取材から見えた、日本のレイシャルプロファイリング現在地」前掲書所収)

つまり、決して外国籍の人のほうが犯罪率が高いというわけではないのに、警察は5.6倍も集中して声をかけているということは、「外国につながりがある外見の人であれば何かしらの犯罪に関わっているだろう」という合理的ではない、人種差別的な発想が背景にあるということが、調査結果からわかります。

――愛知県警では、若手警察官向けの職務質問マニュアルに「一見して外国人と判明し、日本語を話さない者は(中略)必ず何らかの不法行為があるとの固い信念を持ち、徹底的した追及、所持品検査を行う」等と記載されていた問題もありました。

こうしたことが繰り返されていく中で、警察内部だけではなく社会の中にも偏見が根深くあるように思います。

相互補完的に強化されてしまっていると思います。それも色々なバックグラウンドがある中で、特にアフリカ系の人や、中東や東南アジアのルーツの人など、特定の人に対しさらにフォーカスされていく。レイシズムの典型的な状態ですが、メディアの影響と警察の発想が相互補完的に進み、社会の中に刷り込まれていく。

イギリスの文化研究者スチュアート・ホールは、「モラル・パニック」という概念を使って、特定のマイノリティ集団がメディアで犯罪と結びつけられ描かれることがどのように排除につながっていくのかを分析しています。そして、メディアがむしろ現実を作ってしまっているということを言っています。メディアが何を伝えるのかによって、それは希望にもなり得るし、現実をより厳しい方向にも向けてしまう。

警察による街頭での職務質問は本来は任意なので断ることができるとされていますが、実際には難しいですし、なるべく品行方正に過ごしたいという社会的な圧力がある中で言われたとおりにすることが多い。それでたとえば受験に遅れてしまったり、会社に遅れてしまったりといった実害も出ています。「街を普通に歩けない」というトラウマ的な経験になり、その後に続くメンタルヘルスへの影響も大きなものがあります。

「日本には差別がない」というとんでもない言説もありますが、今ここでも起こっているのだということ、もし自分が差別があると思ってこなかったのであれば、それでも大丈夫だった自分の社会的立場も含めて、実情に触れていくことがすごく大切だと考えています。

クルドの人々が集まる新年の祭り「ネウロズ」

――先日、日本テレビが中国出身の女性に街頭インタビューを行った際、実際にはそうした発言をしていないにも関わらず、中国にカラスがあまり飛んでいないのは、「みんな食べてるから」とコメントしたように放送しました。メディアが差別や偏見を煽っているのではないかという点はいかがでしょうか。

この件では、日本テレビの社長が定例会見で話した内容が象徴的でした。番組を担当した外部のディレクターに話を聞いたところ、「とにかく面白いものにしたいという思いで、意図的に編集したことが原因だった」と答えた、と。

メディアの中で使われるゼノフォビア、排外主義というものは、恐怖とか嫌悪というものももちろんありますが、「笑い」というものもまた、嫌悪の対象に仕立てる表現の中で使われてくる。「笑い」としてではあるけれども、移民や海外ルーツの人を「迷惑な」人や「普通ではない」文化を持っている人々という形で描いていく。

社長会見では、「差別の意図はなかった」という決まり文句が繰り返されていました。国連による定義にもありますが、差別の意図があったかどうかは全く関係なく、差別の効果が出てしまうことが問題なんだということです。

番組で取り上げた人がヘイトの被害を受けるなど、その結果に対しても、テレビ局が責任を持って対処していくことが大切だと思います。

メンタルヘルスへの深刻な影響

――下地さんは2024年3月から4月にかけて、複数の民族・人種にルーツのある人々への差別とメンタルヘルスの関係に着目した初の全国調査を実施しています。そもそもなぜこういう調査を行おうと思ったのでしょうか。

今回の調査はトロント大学博士課程に在籍中の市川ヴィヴェカさんと共同で行いました。市川さんは特にソーシャルワークやメンタルヘルスのテーマに詳しく、臨床もされている方です。市川さんも私と同様にこのテーマで調査が行われてこなかったことに問題意識を持っていらっしゃいました。例えば、私も海外のメディア関係者から取材などを受けた時に、「日本のミックスルーツの人たちがどういう経験をしているのか」と質問されたとしても、インタビューなどをベースにしたデータは伝えられる一方で、数値やグラフなどのデータがとられていないため、具体的な実態を示すことができませんでした。

また、メンタルヘルスの問題を抱えている人がとても多く、早く状況を改善したいと思いながらも、「ハーフ」やミックスルーツの研究は非常に少なく、私自身は量的な調査の研究者ではないので、いつか誰かやってほしいと思っていました。

今回は、あくまでも量的調査というよりはアンケートという形で、一般的なデータというよりは、答えてくださった方の実情はどうなのかという部分に留まりますが、それでもここから調査が深まっていったらという意味も込めて調査を行いました。

いわゆる「ハーフ」や「ミックス」、「クォーター」、そういった形で呼ばれる人々に回答を求める形で、448名の方から有効回答が集まりました。

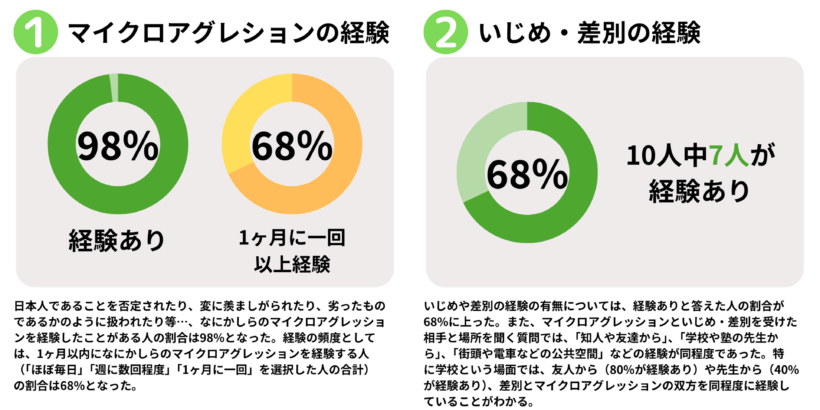

その結果、特にマイクロアグレッション(偏見をベースにした、日常における些細な行動、言動)を受けた割合がとても高く、98%の方が受けていました。さらに、1ヶ月以内に1回は経験しているという人が68%でした。より具体的ないじめや差別に関しては、68%が経験していました。

「日本において複数の民族・人種にルーツがある人々についてのアンケート調査」より転載

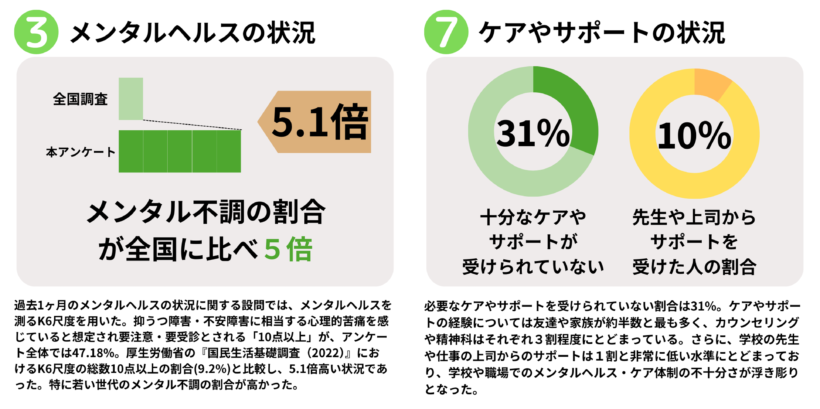

より深刻だなと思ったのはメンタルヘルスの部分です。厚生労働省が全国で行っている、いわゆる「心の健康の調査」と同じ質問票を使って、メンタルヘルスの状況を調べたのですが、要受診、要注意とされた人が全国平均に比べて5.1倍ととても高いということがわかりました。

同時に、自殺自傷行為に関わるものや、孤立に関するもの、あるいは不登校に関するものも一般的なデータと比べて高かった。さらに、必要なケア・サポートも受けられていない人が3割程度でした。学校や職場の上司に相談できないという割合も多く、ケアの体制がなかなかできていないことが問題として浮上してきました。

「日本において複数の民族・人種にルーツがある人々についてのアンケート調査」より転載

「ハーフ」や「ミックス」というと、もちろん全員ではないのですが、様々な問題にさらされている現実があります。しかし、深刻な実態の一方で、日本の学術界では長年かれらに対する研究はあまり蓄積されてきませんでした。

このような論文もありました。「いわゆる「国際児」は日本国籍もあり、日本生まれや日本育ちで日本語も話せるので、他のエスニック・マイノリティと比べて問題がない」と想定されてしまうというものです。

深刻な実態の背景には、このように学術ではなかなか重要視されてこなかったという歴史も関係しています。実情としては全然そんなことはなく、何かしらの対策を打っていかなければいけない状態があることが、今回の調査で見えてきたというところですね。

――メンタルヘルスに深刻な影響が出ていることについて、これは複合的な要因が合わさっての結果なのでしょうか。

複合的な要因が関係している中で、環境的マイクロアグレッションというものがあると思います。日本は「単一の民族だけの国だ」という「単一民族」言説は、現実からみれば間違った考えであることが明確ですが、政治家も含めたいへん強い言説として存在しています。

その中で日々、自分たちは「透明化」あるいは「不可視化」されている、つまり「ないものにされている」という圧力がすごくかかってくる。

メディアでも、たとえば学園ドラマなどでは、クラスの登場人物の中にミックスや海外ルーツの人が少なくとも数人はいてもいいはずです。それが実際の社会なのに、配役になかなかならず、物語としても取り上げられず、「日本は単一なんだ」という物語が強化される。

漫画作品では登場人物が色々な髪や目の色だったりしますが、それが人種的なルーツを指し示しているわけではなく、人種から切り離された、ファンタジーの中で色付けされていることが多い。たとえば肌がいわゆる褐色のキャラクターも、実存としての肌の色ではなく、「褐色キャラ」のようなものとして存在してしまっているところがある。

現実に生きている自分たちがなかなか描かれない一方で、そういった形で記号化されるというか、ファンタジーの中のシンボルとしてだけ、肌や髪や目の色が使われる。

その中で、最近刊行された藤見よいこさんの『半分姉弟』という作品は、「そんな自分たちがいるんだ」というメッセージが伝わってくるような作品だと思いました。

『半分姉弟』が描く現実

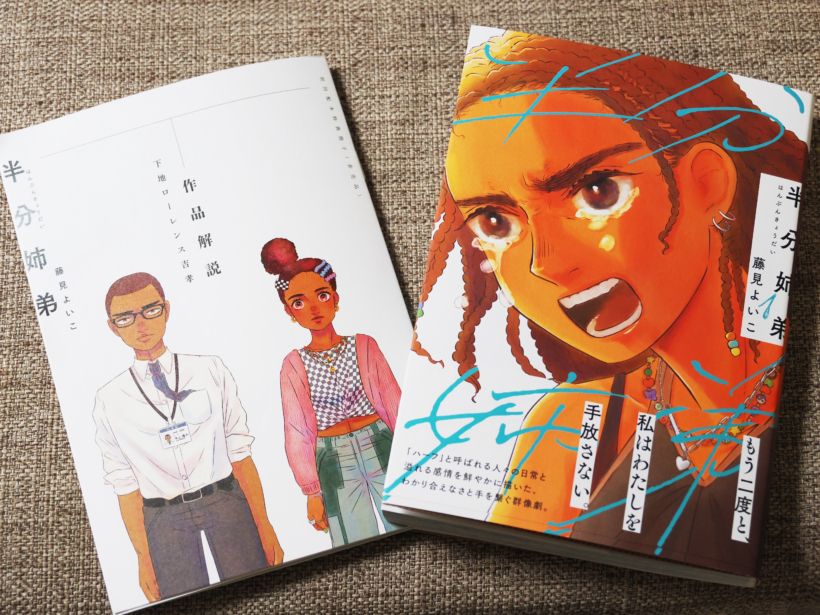

漫画『半分姉弟』(藤見よいこ著・リイド社)と下地ローレンス吉孝さんによる作品解説

――いわゆる「ハーフ」や「ミックス」とよばれる人々を主題にした作品として、藤見よいこさんの漫画『半分姉弟(はんぶんきょうだい)』(リイド社)が3月28日に単行本としても刊行されました。下地さんは初回特典の作品解説を書かれていますが、この作品のどんな点に注目していますか?

この作品が漫画自体として面白いのは、人間が持ちうる様々な「他者」との経験という普遍的な部分が描かれているところで、本当に色々な人に読んでほしいです。

「ハーフ」や「ミックス」のルーツがない人が主人公になっている話もあり(「第3話 亀渕まりな」)とても印象深い。同時に研究者としては、すごくリアルに描かれていると思います。藤見さんご自身がたくさん取材などもされて、本当に様々な人たちの実体験が描かれており、言葉や場面の一つひとつが、たとえばマイクロアグレッションをしてくるおじさんの表情なども含めて、とてもリアルです。

――漫画やドラマなど、いわゆるエンターテイメントの中で、こうしたテーマが描かれていくことの意味というのはどんなふうに捉えていますか?

今まで描かれていなかった人が可視化されるようになるということは、一つとしてはとても大事だと思っているのですが、さらに一歩進んだところとして、「Representation」、いわゆる表象としての描かれ方がすごく大事だと思っています。

「Reclaiming Representation」という、マイノリティの人たち自身が表象を取り戻していこうという運動があります。メディアや社会での自分たちの描かれ方を、より実体験に沿った形で再定義していく、主体的に語る運動のあり方です。

アメリカの思想家・研究者であり社会活動家であるベル・フックスが、メディアの中でいわゆる「他者」とされる人たちが消費されていく現象について「Eating the Other」と表現しています。他者を食っていく、喰らっていく。秀逸な表現だと思いますが、消費されて食われていく。さらに性的にも、文化的にも搾取されていく。それは実は支配の一つの形態なんだと論じています。

『半分姉弟』もそうですし、たとえば小説家だと温又柔さんや安藤ホセさん、エッセイや文筆でいうと伊藤亜和さんや崔実さんやクラーク志織さんなど、今本当に色々な形でミックスや海外から移住してきた方々の表現がありますが、表現が増えていくということがすごく大事です。

排外主義とはどういうことかというと、「自分たち」と「お前たち」をまず分ける。その「お前たち」=「知らないもの」に対する恐怖というものと関係しています。恐怖といっても、恐怖という感情自体が悪いものではなく、怒りや喜びなどの感情の中に誰しもが持っている感情や感覚の一種だと思います。

だけど、排外主義というのは、知らないものに対する恐怖という根源的な感情を意図的に利用して、それを海外ルーツの人であったり、いわゆる「マイノリティ」とされる人々に対して、人種差別や排除、支配と結びつけていく。恐怖とそれらを結びつけていくことを正当化するためのイデオロギーが、排外主義だと考えています。

「恐怖」という感情自体は、イコール排外主義ではなく、両者は本当は距離があるものです。けれども、それを意図的に結びつけて利用しようとするイデオロギーに注意が必要なんだということです。

だから、それを怖いと思う感情が排外的なものに結びついた時に、どういうふうになっているのかちゃんとチェックする。それを正当化する力学がどういうふうに働いていくのかチェックしていくことが一方としては必要です。

もう一方としては、「お前たち」を定義するというプロセスの中で何が起こっているか。「お前たち」が「分からない人たち」だとすると、「分かる」のは「自分たち」だということになります。なぜ自分たちであればわかるのかというと、自分たちは単一な人々で、自分たちの行動や文化は全部分かっているというのが、排外主義の裏にある状態だと思っています。

日本の場合に排外主義は、「モノ・レイシズム」、要するに単一民族・単一人種観とも密接に結びついています。しかし、実際には日本人や日本国籍を持っている日本国民というものは、そんなに単一ではなく人種・民族的にも多様ですし、セクシュアリティや宗教的バックグラウンドなど色々なものを含んでいて、本当のところはそんなに「分かる」ものではない。

理解可能なものって、そんなにはないんだというところから、「自分たち」というものをもっと突き動かしていく、その中で排外主義を考えていく必要があるのかなと。

「わきまえない」という言葉もそうですけれども、「自分たち」の規範に合わない行動をする人は、もしかしたら外国ルーツがあるんじゃないかというデマもよく流れています。そういったことはミソジニー的なものとも地続きです。「日本人」「日本国民」みたいなものを多様化する意味でも、ファンタジーが全部だめだという話ではないのですが、メディアで現実を描くものがもっともっと増えていってほしいという願いがあります。

※本記事は2025年4月2日に配信したRadio Dialogue「排外主義と日本社会」を元に編集したものです。

(2025.5.8 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 伏見和子)

【プロフィール】

下地ローレンス吉孝(しもじ・ろーれんす・よしたか)専門は社会学・国際社会学。著書『「混血」と「日本人」 ―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』(青土社、2018年)、『「ハーフ」ってなんだろう? あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社、2021年)。「ハーフ」や海外ルーツの人々の情報共有サイト「HAFU TALK」を共同運営。

【参考書籍】

『東京サラダボウル ー国際捜査事件簿ー』(黒丸著、講談社、2021年)『レイシャル・プロファイリングー警察による人種差別を問う』(宮下萌編著、大月書店、2023年)

『半分姉弟』(藤見よい子著、リイド社、2025年)

あわせて読みたい・聴きたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。