優生保護法被害全国原告団 共同代表の北三郎さん(仮名/中央)。(安田菜津紀撮影)

2024年7月3日、優生保護法を違憲とし、国に賠償を命じる最高裁判決が下されてから1年。「優生手術被害者・家族の会」「全国優生保護法被害弁護団」「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会(優生連)」は、「歴史的判決から始まった解決への道をさらに前に」と題した声明を発表した。

最高裁判決後、岸田文雄首相(当時)らによる直接謝罪と優生保護法問題の全面解決への約束がなされ、今年1月17日には補償法が施行された。不妊手術を強制された被害者本人に1500万円、配偶者に500万円の補償金を、人工妊娠中絶を強制された被害者本人には200万円を一時金として支給するものだ。

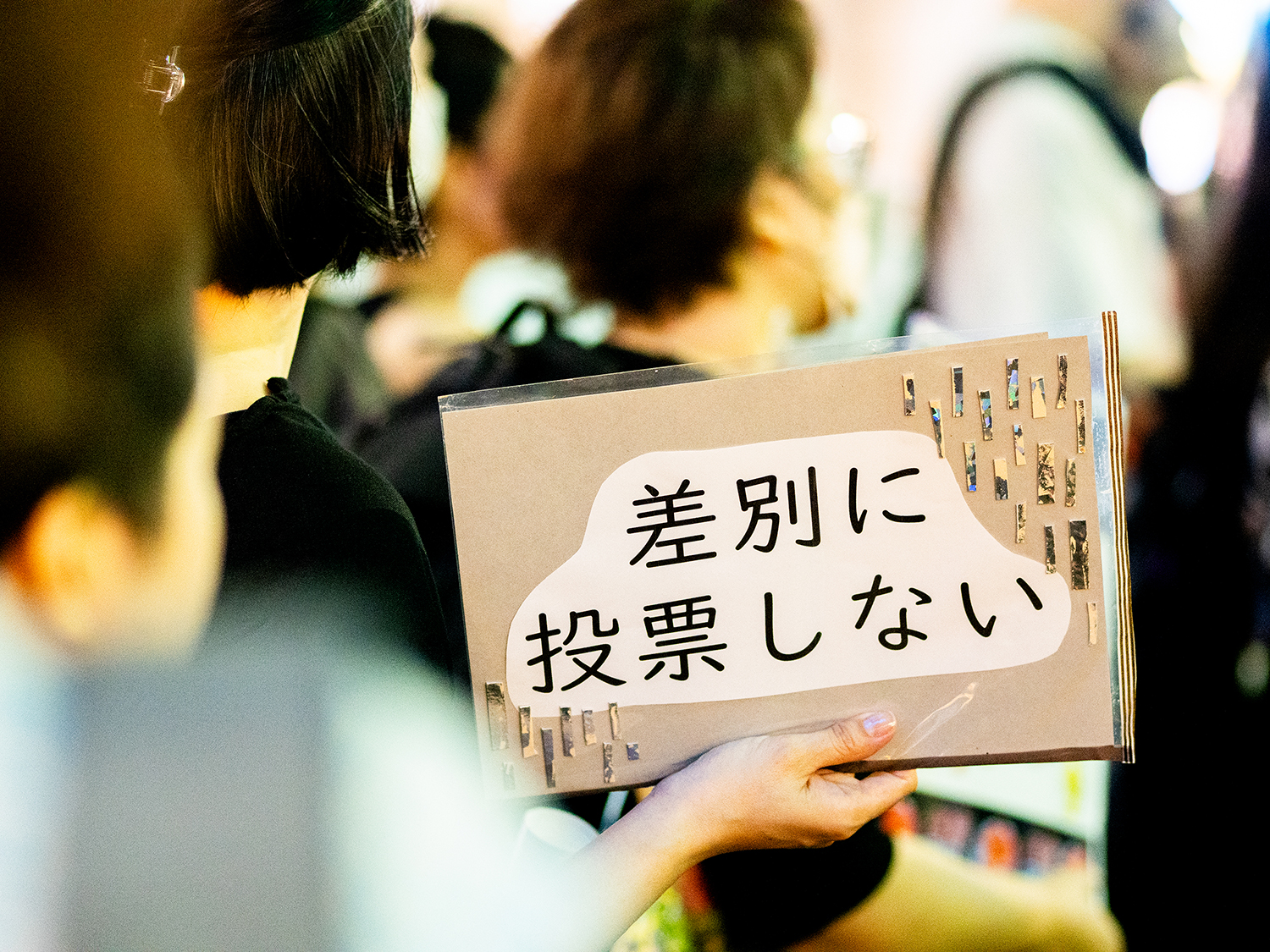

「最高裁の判決は、国だけでなく、各自治体、司法、医療、福祉、教育、マスメディア関係者などに対しても、半世紀もの間、優生政策に目をつむり、被害を増大させ、優生思想、障害者への偏見差別を広げた責任を問うものでした。合わせて、広く市民社会にも偏見や差別を無批判に受け入れてきたことについての責任と反省を迫るものです」(声明より)

声明では、被害者と家族の尊厳と名誉回復のため、補償法を最大限に生かすことを求めた。

厚生労働省の把握する統計によれば、優生手術の被害者は約2万5千人、人工妊娠中絶の被害者は約5万9千人だ。ただこれは、あくまでも統計上の人数であり、実際にはさらに多くの被害者がいたと考えられる。

子ども家庭庁によると、補償法に基づく5月までの認定件数は582件だという。

6月30日に開かれた会見で、優生保護法被害全国弁護団共同代表の新里宏二弁護士は、「この事件は終わったわけではなく、解決の途上。相談件数は徐々に減ってきており、情報共有にも課題がある」と語り、被害者の申請のハードルを下げる意味でも、この法律がいかに尊厳を奪う法律だったかを周知していく必要があると指摘した。

記者会見の様子。左から、藤井さん、大橋さん、北さん、新里さん、弁護士の関哉直人さん(安田菜津紀撮影)

優生連共同代表の大橋由香子さんは、「本人が被害を認識できないケースや、性に関することが周囲に話しにくい場合もある。北さんのように“誰にも言ってはいけない”と言われた方もいる」と、申請に至るまでに様々なハードルがあることを指摘。また、「本人のみならず、手術を受けさせてしまった家族や周囲の人にも、法律そのものが間違っていたのだと伝えていくべき」とし、謝罪、補償、名誉回復を届け、検証を進める必要性を語った。

さらに行政職員、障害者団体、弁護士、医療関係者によるプロジェクトチームができた自治体もあるとし、各自治体が被害を明らかにし、責任を検証する必要もあると訴えた。

優生保護法被害全国原告団 共同代表の北三郎さん(仮名)は6月10日、米ニューヨークの国連本部で開かれた市民社会フォーラムでスピーチをした。

私は14歳の時、施設で生活しているとき、子どもをつくれなくなる手術を受けました。今から68年前、1957年のことです。

私が手術の時に受けた説明は「悪いところをとるから」、たったそれだけでした。私は手術の意味も分からないまま、手術を受けさせられたのです。手術の一ヵ月ほど後に、先輩から、私が受けた手術は、子どもをつくることができなくなる手術だということを教えてもらいました。14歳の私には、その手術が私を一生苦しめることになるなんて、想像もできませんでした。

子どもを産む・産まないは、人から勝手に決められることではありません。障害があっても、なくても、自分の気持ちと全く関係なく、勝手に不妊手術を受けさせられることなど、あってはなりません。同じ悲劇を絶対に繰り返してはいけません。(北さんのスピーチより抜粋)

この日の会見でも、「亡くなった原告6人のために何ができるかと考えてきた。(手術を受けてからの)つらい68年の思いを伝えていきたい」と語った。

優生連共同代表の藤井克徳さんは、「障害者への虐待など、蔓延する優生思想を含め、『優生保護法問題』は終わっていない」と改めて警鐘を鳴らした。

7月3日には、全国一斉の相談会が開かれる。

「全国一斉旧優生保護法相談会」

電話番号0120-73-0008 FAX 0120-073-133(通話無料、予約不要)

日時 2025年7月3日(木)10時~16時

詳細: https://sites.google.com/view/yuuseiren/home

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい・聴きたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。