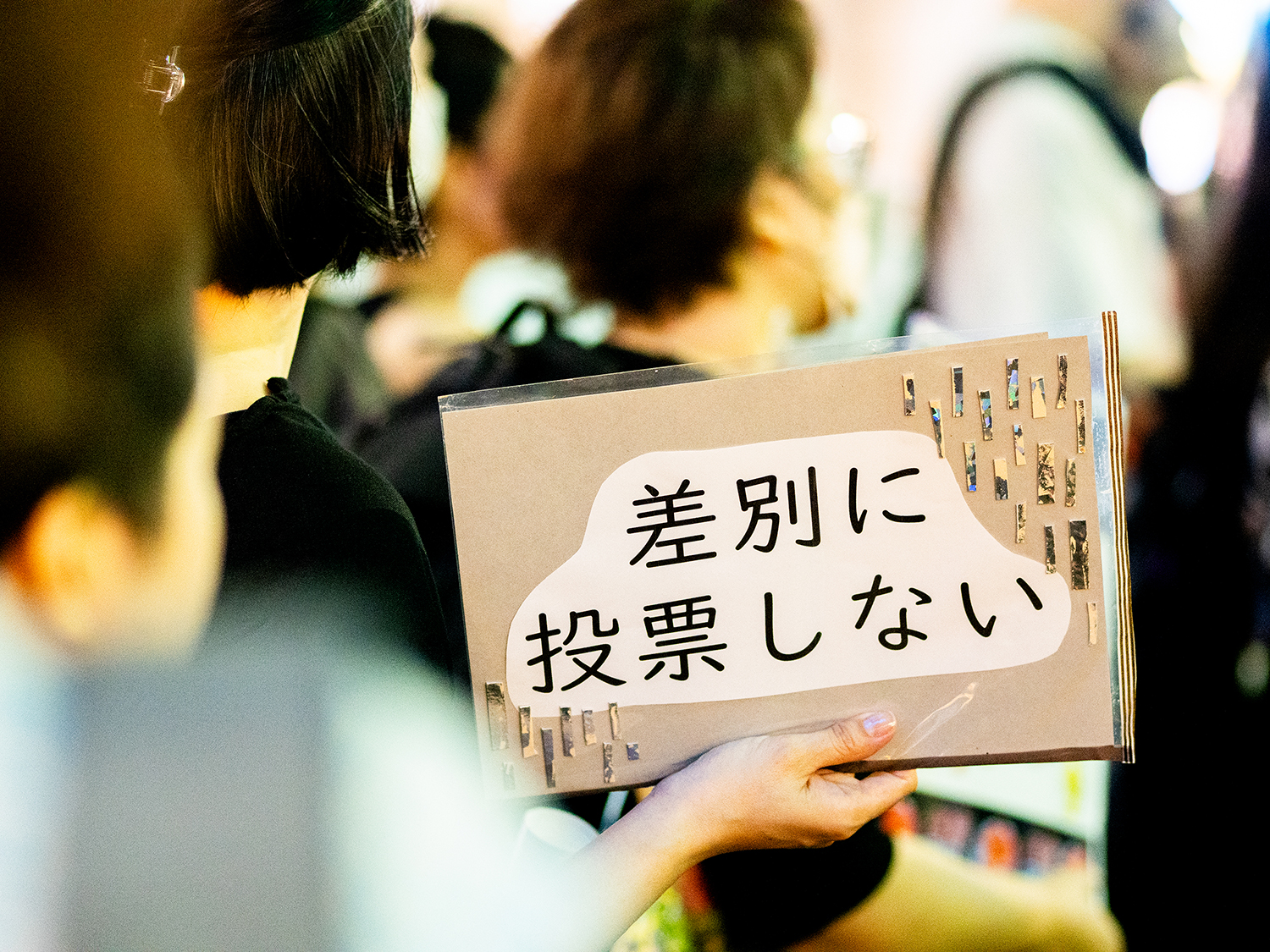

7月に行われた参院選では、「日本人ファースト」や「終末期延命治療の全額自己負担化」など、命の選別をするような言説が目立ちました。

かつてナチスドイツは、障害のある人への強制不妊政策として通称「断種法」を制定し、「T4作戦」と呼ばれる殺害計画が実施されました。

日本では、1948年から1996年まで続いた優生保護法を違憲とし、国に賠償を命じる最高裁判決が昨年(2024年)下されました。

こうした背景にある「優生思想」に抗うために、必要なこととは何かー。NPO法人日本障害者協議会代表の藤井克徳さんと考えていきます。

優生思想とは何か?

――「優生思想」とは、そもそも何を意味するのでしょうか?

古くはギリシャ時代に遡りますが、近代の優生思想の源は、1883年にチャールズ・ダーウィンの従兄弟であるフランシス・ゴルトンが「優生学(Eugenics)」を提唱したことに始まります。

優生学に裏付けられた思想が優生思想、優生思想に基づく政策が優生政策です。「強いものだけが残り、弱いものや劣るものは消えるべきだ」という考えに基づき、個人単位ではなく民族単位、あるいは社会集団や政治集団ごと消えるべきだと考える。

民族集団の例としてはユダヤ人の虐殺、社会集団では障害者を対象とした「T4作戦」などがあります。

――アメリカや福祉国家として知られるスウェーデンでも、優生政策が行われてきました。どのようなものだったのでしょうか?

ゴルトンが提唱した優生学は、その後時代の流行のように北半球を中心に世界を覆っていきました。アメリカに始まり、ヨーロッパ、特にスウェーデンやデンマークなどスカンジナビアの国々とナチスドイツで強く政策化されていきます。

特に障害者に影響を与えたのが、スウェーデンとドイツです。スウェーデンでは1934年に、スウェーデン不妊法(正式名称は「特定の精神病患者、知的障害者、その他の精神的無能力者の不妊化に関する法律」)が制定されます。

1800年代後半から福祉国家を標榜していたスウェーデンで、なぜ障害のある人に対する強制不妊手術による優生政策が展開されたのか。

簡単に言うと、「福祉国家を維持していくためには財政が必要であり、これ以上障害者が増えると困るから」というものでした。優生政策は戦時だけでなく、どの時代でも起こるということを示していると思います。

――スウェーデン不妊法は1975年まで続き、反社会的と見なされた人々や、少数民族であるロマの人々まで非常に広い範囲に広がっていきました。

対象が広がっていくというのも、非常に怖いことだったと思います。一方、アメリカではヨーロッパよりも早い1907年に、インディアナ州で強制不妊手術を定めた優生保護法が制定されています。

アメリカの特徴としては、おもにアジア人を含む移民の妊娠を抑制する目的で優生政策が始まった点があります。またアメリカでは、ロックフェラーやカーネギーなどの大富豪が優生政策を支援しました。やがて敵国となるナチス・ドイツの優生研究にも資金を供与しています。アメリカはそうした点でも世界に影響を与えたと言われています。

ナチスドイツによる障害者虐殺政策「T4作戦」

――ナチスドイツは1933年に、いわゆる「断種法」(正式名称は「遺伝性疾患子孫予防法」)を制定します。この背景には何があったのでしょうか?

断種法の法案が最初に提出されたのは、ヒトラーが政権を取る約20年前の1914年、第一次世界大戦が始まった年です。当時は戦争が始まってしまい廃案になりますが、1933年にヒトラーが政権につくとこれを具体化していきました。

1933年7月14日にヒトラーは3つの法律を通しています。一つは「政党新設禁止法」つまり一党独裁を定めた法律です。もう一つは、ユダヤ人などの投票権を制約した「国民投票法」。こうした政治的に非常に重要な法律と一緒に断種法が通されていることから、この法律をいかに重視していたかがうかがえます。

――断種法の対象とされた人たちには、強制不妊手術を逃れる方法はあったのでしょうか?

ドイツの南西部のプファッフェンハウゼンという町に、古くからの知的障害を伴う視覚障害者のための施設があります。ここで昔の資料を見せてもらいました。そこには、「強制不妊手術を逃れる方法は一つあります。一生涯、病院または施設に入っていることを誓うことです」とありました。

社会との交流を絶てば子どもは当然できないので、その道もあるとされていたのです。ある男性の例として、「自分は一生施設に入ると誓って一度は手術を逃れたが、社会と交流したくて、結局手術を受けることになった」という記録があることも、この施設で紹介していただきました。

――1939年9月、ナチスドイツによるポーランド侵攻と同時に、形式としてはヒトラーの命令として「T4作戦」が開始されます。この「T4作戦」とはどういうものだったのでしょうか?

「T4作戦」の本質をより正確に表すには、「価値なき生命の抹殺を容認する作戦」と言った方がいいと思います。障害のある人を標的とした殺害計画のことです。断種法による強制不妊政策の犠牲者は36万から40万人と言われていますが、これではまだ手ぬるいとばかり、障害者を直接殺してしまおうと考えたわけですね。

わざわざ第二次世界大戦の勃発に合わせて開始したのは、外に向かっての戦争と同時に、障害者、ひいてはユダヤ人の殺害という「内なる戦争」として、これが始められたということです。

「T4作戦」というのは隠語のようなものですが、作戦の推進本部が置かれた場所が「ベルリン市ティアガルテン(Tiergarten)通り4番地」だったことから付けられました。ティアガルテンとは、動物園という意味です。動物園の跡地を利用したのです。

作戦本部には医師50人を含む300人のスタッフが常駐し、全国から障害者の名簿を集めて、殺害するかどうかを判定しました。そして、ドイツ全土の6ヶ所の障害者専用の殺害施設に送り、ガスを用いて殺していった。

ここでの判定の基準で重視したのは労働能力でした。「働けないものを殺し、働けるものは残す」ということです。法律ではなく、最後までヒトラーの命令だけで展開されました。

10年前にドイツを訪れた時には、T4作戦による死者は20万人とされていましたが、先週ドイツを訪れた時の最新のデータでは30万人以上とされています。ちなみにT4作戦の本部跡は、現在ではベルリン・フィルハーモニーの本拠地になっており、その一隅に「T4作戦」を悼むモニュメントが建立されています。

――殺害するかどうかを判断していた人は、本人に会うこともなく、書類だけで判断していたということも、藤井さんのご著書で指摘されています。また殺害施設では、殺害後に遺体から金歯を抜いたり、臓器を標本とするなど、利用することができるか見定めるための審査もされていました。この虐殺の目的とは、一体何だったのでしょうか。

当時のプロパガンダ映画では、「障害者が一人いなくなれば、こんな住宅ができる」という内容を流していました。戦争の費用を捻出するために、障害者は負担であるというプロパガンダが行われていたわけです。こうした徹底した宣伝の影響は少なくなかったのではないでしょうか。

背景にあった「内なる障害者差別」

――T4作戦は表向きには1941年の8月に、キリスト教会などが抗議の声を上げたことによって中止されました。しかし、事実上は継続していったのでしょうか?

フォン・ガーレンというカトリック司教の強力な抗議行動があり、これに手を焼いたヒトラーは、1941年8月にT4作戦を中止とします。しかし、その後もドイツ全土で障害者の殺害は続きました。

「T4作戦の野生化」「T4作戦の野放し」などと言われていますが、それぞれの現場(地域)で、食料を止めて餓死させる、ピストルで撃つなど、様々な方法で殺害されていきました。結果的には、1941年までの被害者数は7万数千人だったところ、「野生化」した後には約23万人が殺されています。

T4作戦では、ドイツ全土で「灰色のバス」が障害者を殺害施設に連れていき、体重、身長、写真を撮られて形式的な診察を受け、死因リストから遺族に示すための偽の死因を付けられました。その後、たった12平米、7畳半の部屋に一度に50人ずつ閉じ込められ、ガスにより殺害されました。

当時は一酸化炭素ガスを使ったのですが、後のユダヤ人虐殺ではチクロンBという青酸ガスに変わっていきます。ガスによる殺害の実験として、後のアウシュヴィッツにも影響していきました。

――ヒトラーによるT4作戦の命令書には、「悲惨な境遇から彼らを救済する」とあります。T4作戦がまかり通ってしまった背景とは何だったのでしょうか?

もちろんヒトラーという独裁者の影響は大きいと思いますが、ヒトラーは合法的に政権を取っており、選挙で勝って首相になった。つまり大衆が選んだのがヒトラーだということです。

昨今の世相とも重なりますが、ヒトラーという特殊な人間と、市民社会の後押しの関係性、いわゆるポピュリズムが背後にあるのではないかと思います。

ユダヤ人虐殺にもつながっていきますが、市民社会が持つ「自らを正す」作用が弱かったことは見逃せないと思います。

――アウシュヴィッツ博物館を案内してくださった中谷剛さんが、「ヒトラーひとりが虐殺を起こしたのではなく、街角のヘイトスピーチから始まった」と指摘されていました。社会の中に根深くあった、障害者に対する差別のまなざしというものが、背景にはあったのでしょうか?

ヒトラーは市民社会の奥深くに潜んでいる「障害者は邪魔である」という感覚をうまく引き出したと言えるのかもしれません。私たちの中には残念ながら、「内なる優生思想」「内なる障害者差別」があり、それをうまく誘い出し、増幅させていったのだと思います。

――医療関係者もまた、作戦を後押ししていったのでしょうか?

T4作戦の問題の本質の一つに、医師の果たした役割があります。医師は決してヒトラーの命令が怖かっただけではなく、かねてからやりたかったことと結び付いたのです。それは人体実験でした。少なくない医師が、「T4作戦」に魅力を覚え、この作戦を支持したのです。当時の研究者は脳の解剖を研究手法として重視しており、それを大量にできると考えたのです。

一方、後の裁判資料にありますが、当時の看護師たちによる「やっているのは私だけではない」あるいは「最初の1人は怖かったが、2人目からは怖くなくなった」といった証言があります。人間の弱さの一端を表すような表現ですが、医療関係者がそのようにしてT4作戦に関わっていったことも重要かと思います。

1996年まで日本で続いた「優生保護法」

――日本では、1948年から1996年まで続いていた優生保護法を違憲とし、国に賠償を命じる最高裁判決が昨年の7月に出されました。この判決を藤井さんはどう振り返りますか?

1940年に制定された「国民優生法」という法律があります。この法律では、簡単に言うと「劣るものに消えてもらう」だけでなく、「強いものをもっと育む」ことを目的としていました。戦争中なので「強い兵隊を作り、劣るものは消えていく」。そして戦後3年が経ち、新憲法のもとで生まれたのが優生保護法です。

先述したスウェーデンの強制不妊法と近いですが、「戦後復興の邪魔だから、障害者は消えてもらう」というわけです。優生保護法の目的は「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」こととされています(第一条)。「不良」とは障害者のことです。明らかに優生思想を公認し、法制化するものです。

そして「障害者は、また障害者を生むに決まっている」という固定観念がある。結果的に2万5,000人の方に強制不妊を、また約5万9,000人の方に人工妊娠中絶を本人の同意なしで行いました。

――優生保護法が1996年まで残り続けてきた背景とは、何だったのでしょうか?

優生保護法は48年間この日本列島に君臨してきました。

最初は戦後復興や、あるいは「逆淘汰」と言いますが、戦後にいわゆる「健常者」と言われている方たちに向けて、産児制限政策が出された中で、人口における障害者の割合が増えるのではということが言われていました。

結果的としては、色々と理由をつけても、「障害者は邪魔だ」ということです。強力な障害者差別や蔑視がずっと通底していたと言っていいと思います。

――最高裁判決後の国や自治体の措置は、果たして十分と言えるのでしょうか?

政府と国は現在、大きく3つの事で、この問題の全面解決に向かおうとしています。

一つは国家賠償です。補償法という法律に則り進めています。ただし、思いのほか申請者数、認定件数が少なく、なかなか名乗りを上げてもらえない状況です。この法律は存命の被害者だけでなく、亡くなった方の遺族も対象で、本人の曾孫の範囲まで相続できます。おそらくですが、「我が家から障害者が出た」ということを言いにくいと思っておられるのかもしれません。国(厚生労働省)も都道府県も、「プライバシーを守りながら、補償金を渡したい」という立場を取っています。地元の行政窓口や法律事務所に相談してほしいと思います。

二つ目は、たとえば「性と生殖の健康と権利(リプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツ)」の浸透やインクルーシブ教育のあり方、あるいは差別偏見を禁止する法律や再発防止策について、定期的に協議して専門的に考えていこうという動きが進められています。

三つ目は、「なぜこの問題が起きたか」という検証です。国会に検証委員会が置かれることが決まり、今年9月頃から検証が始まる予定です。裁判の判決はゴールではなく、ここからが第2ラウンドということですね。

津久井やまゆり園事件から9年を迎えて

――障害者施設・津久井やまゆり園での殺傷事件から9年となります。この事件について、あらためてどのように振り返りますか?

植松聖死刑囚の言葉で、「障害者は生きていても意味がない、安楽死させたほうがいい」がありました。私は彼に3回会い、裁判もできる限り傍聴しました。その中で思ったことは、3つの『ない』でした。

一つは、私たちが求める争点がなかったことです。専ら争われたのは刑事責任能力の有無でした。本当の争点にしてほしかったのは、「事件の動機」であり、あのような「障害者観」に至った背景でした。これらについては、全くと言っていいほど触れられませんでした。

二つ目は、法廷で被害に遭われた方々の固有名詞がなかったことです。アルファベットのAからSまでの19人として、符号で扱われたのです。警察は最初から実名を伏せ、それが遺族の希望とも言っていました。犠牲者にとって、本当に「アルファベット呼称」でよかったのか、正解は難しいですが、私自身は今でも釈然としません。

そして三つ目は、弁護がなかった。植松死刑囚は弁護士と全くつながらないまま、判決が確定してしまったので、事件の詳細はほとんど分からないままになってしまった。

国連の障害者権利委員会が2022年に出した日本への勧告では、「事件の真相究明は終わっておらず、新しい法制が必要である」と指摘されています。私たち市民の手による真相究明が必要だと思います。

――今年の参院選では、「日本人ファースト」という命に序列をつけるような言葉が飛び交いました。今回の選挙期間中、特に気になったことはありましたか?

歴史の逆戻りと、植松死刑囚の言動がオーバーラップしていました。

たとえばT4作戦を止めたフォン・ガーレン司教はこう言っています。「今、障害者がこの街で大量に殺されている。障害者を殺し尽くしたら次のターゲットは誰か。高齢者が、そして病人、戦争傷病者、生産性の低い女性と続くに違いない」と。

排除や排斥は、連鎖をしていきます。そして気がついたときは、手も足も出なくなっている。今は連鎖の始まりの入口であり、非常に怖い状況なのではないかと考えていました。

――背景には優生思想があると言わざるを得ない現状ですが、今すべきことは何なのでしょうか。

まず、個人としての「気づく力」が必要です。その底辺をどれくらい広められるか。そのために「学ぶ」ということ。そして学ぶということは「知る」ことから始まります。

たとえば障害を持った人に直接会うことを含めて、学ぶということをどれくらい深く追求できるか。逆に言うと、無知、無関心こそが、問題の背景に大きくあるわけです。

もう一つは、やはり「つながる」ことが大事だと思います。私も色々な障害者団体を束ねて、みんなでやっていくことを追求してきました。

つながる時には、自分と最も遠い考え方や団体ともつながる。それから、一番厳しい条件にある人を真ん中に据える。たとえば会員が少ないような団体のテーマを取り上げて考えていく。こうしたことが、つながることの本質ではないかと思います。

「戦争」の反対は「平和」とよく言われますが、「無関心」という答えもあります。

物理的に触れるだけでなく、知ろうとする努力の過程ですよね。関心を持とうとする、あるいは無知から脱却しようと努力する中に、何か新しい道が開けていくのではないかと感じています。

※本記事は2025年7月30日に配信したRadio Dialogue「優生思想に抗う」を元に編集したものです。

(2025.8.14 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 伏見和子)

【プロフィール】

藤井克徳(ふじい かつのり)1949年福井市生まれ、青森県立盲学校高等部専攻科卒業。東京都立小平養護学校(現在の都立小平特別支援学校)勤務、在職中に、共同作業所全国連絡会(現在のきょうされん)の結成や、あさやけ作業所(東京・小平市)の開設に参加。内閣府障害者政策委員会委員長代理などを務め、現在はNPO法人日本障害者協議会代表、日本障害フォーラム(JDF)副代表、きょうされん(旧称は共同作業所全国連絡会)専務理事、(公財)日本精神衛生会理事、(公財)ヤマト福祉財団評議員、(公財)日本障害者リハビリテーション協会理事、陸前高田市(岩手県)ノーマライゼーション大使、精神保健福祉士。主な著書に『わたしで最後にしてーナチスの障害者虐殺と優生思想』(合同出版 2018)、詩集『心から希望が切り離されないように』(合同出版 2024年)など。

【参考書籍】

『わたしで最後にして―ナチスの障害者虐殺と優生思想』(藤井克徳著、合同出版、2018年)

あわせて読みたい・聴きたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。