「加害の歴史」は終わっていない―福島・常磐炭田に刻まれた朝鮮人強制労働の記録

蒸し暑い空気に強烈な夏の日差しが降り注ぐ。蝉の声がけたたましく響くが、ときおり吹き抜ける風は緑の稲を揺らし、汗ばんだ身にも心地よい。

福島県いわき市勿来(なこそ)――。かつてここは常陸国(茨城県)と陸奥国(福島県浜通り)の「境」であった。今もその地に残る「酒井」という地名は、そうした境界線の名残であるとの説もある。

「あれは“ズリ山”だったんです」

指差す先には、お椀をひっくり返したような山が連なっている。今は草木に覆われているが、かつては茶色かったという。“ズリ山”とは、石炭や鉱物を採掘する際に、不要な岩石や質の悪い石炭など、鉱山の廃棄物を積み上げてできた人工の山のことだ。“ボタ山”と呼ぶ地域もある。

案内してくれたのは、いわき市の市民団体「平和を守る集い」のメンバーで、長年地域史を研究している龍田光司さんだ。

常磐炭田に関連する地域をご案内くださった龍田光司さん。(佐藤慧撮影)

「この山の裏手には朝鮮人飯場がありました」

1938年、戦時体制下で、兵器製造などに不可欠な鉱物資源の国内生産を増やすことを目的とした「重要鉱物増産法」が制定されると、石炭の採掘は戦力増強のための最重要産業のひとつに位置づけられた。徴兵や軍需工場に多くの国内労働力が割かれる中、朝鮮半島からの強制的な動員は、全国各地の炭鉱で進んでいく。

かつて福島県双葉郡富岡町から、茨城県日立市まで広がり存在した「常磐炭田」も、そうした過酷な搾取が行われた炭鉱の集まる場所のひとつだった。戦時下の1943年には388万トン(全国比7%)もの石炭が掘り出されたが、それは徴用や学徒動員、そして多くの朝鮮半島出身者らを酷使しながら産出されたものだった。

消耗品として「使い捨て」

見渡す限り、豊かな緑が広がっている。現在の福島県いわき市周辺は、明治・大正・昭和を通じ、京浜工業地帯に一番近い石炭産出地として、侵略戦争に邁進する日本の重要な拠点のひとつだった。

日本による「併合」以降、朝鮮では天皇が任命する軍人が総督となり、総督府(官庁)を通じて人々を支配した。事実上の植民地である朝鮮の支配にあたり、当初その目標は食料(米)の増産・確保に向けられていたが(同時に朝鮮の人々の生活状況は極度に悪化していった)、満州事変、そして日中戦争へと突き進む日本は、戦争の長期化による兵員補給や軍需産業での労働力確保のために、朝鮮の人々を利用していくことになる。

1939年7月、「労務(のち国民)動員計画」が閣議決定され、「集団的」「強制的」な朝鮮の人々の「移入」が開始された。「募集」「官斡旋」「徴用」と、表面的な言葉は変わっていったが、基本的には圧倒的な権力勾配の中での強制徴用であることに変わりはなかった。

たとえば「官斡旋」という形態を見てみると、「朝鮮労務協会」という朝鮮総督府の補助機関が動員の中心を担っていた。拒否すれば「愛国班」と呼ばれる「隣組」のような組織から、配給を止められるなどの圧力が加えられた。「良い暮らしができる」などといった「甘言」に惹かれた者もいたというが、その背景には日本の植民地政策によって農村経済が疲弊し、多くの人々が貧困に苦しんでいたという社会状況がある。「徴用」にいたっては、法律による懲役刑も科されていった。

戦時中、「石炭20トンの生産は飛行機一機分に当たる」というスローガンが叫ばれ、常磐炭田各地に存在した炭鉱会社には、2万を超える人々が朝鮮半島から連れてこられたと見られている。その中でも特に中心的で規模の大きな鉱山会社には、当時東条内閣の商工大臣だった岸信介も「激励」に訪れている。

炭鉱では朝鮮半島出身者のほかに、中国人や連合軍の捕虜なども働かされていたが、労働環境は極めて劣悪だった。十分な賃金が支払われない、あるいはまったく支払われないケースも多々あり、十分な食料も与えられない中での長時間労働により、栄養失調に陥る者も多かった。また、監督者による差別や暴力は日常茶飯事で、「死んだらまた連れてくればよい」という、人を消耗品として「使い捨て」にする態度が蔓延していた。

常磐炭田全体では約19%、最大の鉱山会社であった常磐炭鉱では約30%、そして危険が高い採炭現場においては約50%以上が朝鮮人労働者だったという調査もある。

かつての“ズリ山”を訪れると草木が生い茂っていた。(安田菜津紀撮影)

死因欄には「圧死」のみ

いわき駅からほど近いところにある「性源寺」には、墓石に混じり大きな「碑」が建てられている。「朝鮮人労務犠牲者の碑」である。裏には下記のように彫られている(筆者によりカタカナをひらがなに変更)。

一九四〇年~一九四五年の間 侵略戦争主義者の捕らえた産業戦士として徴用され 敢えて美名とした大東亜共栄圏確立獲得せんとする野望の下 職場に斃れた朝鮮人労務犠牲者たちであった (中略) 設備の不完全な職場に昼夜なく酷使し ついに惜しむべき青春を若死にさせたのは 実に悲惨の至りであった

性源寺に建つ「朝鮮人労務犠牲者の碑」。(佐藤慧撮影)

長澤秀氏による『戦時下常磐炭田の朝鮮人鉱夫 殉職者名簿 1939.10~1946.1』には、292名の氏名や本籍地、死因などが記されているが、無機質に並ぶわずかな情報からも、その死があまりにも凄惨なものであったことが伺える。

落盤死、感電死、頭蓋骨折、脱線せる炭車と枠の間に挟まる、爆薬破裂、炭車連結鉄棒の肛門斬り込み、ガスによる窒息死――。

慶尚南道からやってきた19歳の青年の死因欄には、わずかに「圧死」と書かれているのみだが、彼はどのようにして海を渡ってきたのだろうか。

『故郷はるかに : 常磐炭礦の朝鮮人労働者との出会い』(著:石田真弓 出版:アジア問題研究所)には当時の労働者の証言が多く記録されているが、鄭楽源(チョン ラグォン)さんはこう語っている。

ロクな説明もないまま、仕事についていたが、二年間で40人が死んだ。その中には、ピック(切羽の機械)で背後の友人が強押されて圧殺されたこともある。私は、その時でさえも、まさか背中にそんな事が起こってるとは知らないで、何にもわからず仕事してた。

こんな状態だから、逃亡者が続出した。「朝鮮人係」の専門が、現場(の労務監督)とは別にいる。奴等は、どんなことをしても捕えてきてはたく。責められても白状しない(でいる)と、石炭ストーブで熱した火ばしを、顔や手、腿に押しつける。死ぬ程、悲鳴をあげるが、居合わせる同胞で、止める者はひとりもいない。時には死ぬ人も出るが、殺されても一言いう者もない。こういう目に遭い、皆「軍国主義が何んなものだかを」初めて痛感した。(同書108ページ)

山口県宇部市の長生炭鉱でも、朝鮮人労働者は「より深く」「より危険な作業所」に配置されていたことが指摘されている。こうした「命の格差」は、戦争末期の「国家総動員」時にのみ現れたわけではない。平時からの差別意識が、ときに虐殺へと繋がっていくことは下記、岩手県陸前高田市で起きた「矢作事件」について調べた記事にも記している。

なお、1923年、関東大震災時の虐殺の影響は福島県にも及び、同年9月7日、西白河郡西郷村で、46歳の日本人男性が、村の青年団員らにより「不逞鮮人」として竹やりなどで惨殺されたという記録が残っている(参照『西郷村立村百年史』ほか)。

国家が国民を「国のための資材」として扱う社会では、資材扱いされた国民からさらに「下」に見られた人々の命は、あまりにも簡単に、非情に、すり潰されていった。

「炭鉱の街」を伝える遺構

朝鮮人労働者は炭鉱だけではなく、近隣地域でも様々な肉体労働に従事させられた。戦争物資を製造する地下工場建設のための掘削や、「風船爆弾」基地の引き込み線の建設などにも動員されている。そうした現場の多くは残されていないが、炭鉱関係の巨大な遺構は、生い茂る緑の奥で、今もひっそりと佇んでいる。

市内常磐上湯長谷町の道路沿いにわずかに見えるレンガ造りの建物は、坑道へと空気を送る扇風機施設だったという。特に案内板も設置されておらず、説明を受けなければ見過ごしてしまうだろう。すぐそばには頭上高くそびえるコンクリート製の遺構も残っており、それは石炭を選別するための施設だった。

草木の間から壁面を覗かせる扇風機上屋。(佐藤慧撮影)

石炭を選別する施設跡。(安田菜津紀撮影)

ほかにも「水中貯炭場」や「万石(まんごく)」と呼ばれる石炭積込場も、野ざらしのままに残っており、「炭鉱の街」の面影を今に伝えている。

朝鮮人労働者の「寮」として長屋が並んでいた土地は、今は更地になったり、新たに家が建ったりと姿を変えているが、常磐炭田に関わる地域では、当時は何千人もの朝鮮人が不自由な「寮」で生活していたという。

宿舎への出入口は限られ、労務係によって監視されていた。周囲に塀が設けられていたり、溝や崖に囲まれた地形が選ばれるなど、「逃亡防止」を目的とした仕組みがとられていたという。

「万石」と呼ばれる、輸送用貨車に石炭を積み込む施設跡。(安田菜津紀撮影)

いわき市湯本、日蓮宗妙覚寺は、1965年、「火葬場」の跡に建てられた。入口にそびえる「万霊塔」は、炭鉱の犠牲者を焼いた火葬場の煙突がそのまま使われている。寺を建てる以前には、石炭殻に混じった無数の遺骨が周囲に散乱していたという。先代の住職が、「闇夜から運動会のようなワイワイと騒ぐ声が聞こえる」と、供養を始めたのだと龍田さんは説明する。

傍らの石碑には「旧火葬場に係わる有縁無縁之諸霊、並びに常磐炭鉱殉難者一堂之精霊、そして常磐炭鉱朝鮮人強制連行労務者之精霊を幾久しく供養するところとした」と刻まれている。

「万霊塔」の説明をする龍田さん。(安田菜津紀撮影)

強制労働の実態を伝える「声」

龍田さんは2005年、常磐炭田で亡くなった朝鮮人犠牲者の名簿を手に、「調査員」として韓国へと渡った。唯一の手がかりは前述の『戦時下常磐炭田の朝鮮人鉱夫 殉職者名簿』のみ。退職後に韓国へ語学留学をした経験はあったが、通訳も紹介者もないまま、現地に飛んだ。

偶然、語学留学中に知り合った知人が、当時新設されたばかりの「真相糾明委員会」の調査員だったこともあり、韓国の新聞社に協力を依頼することになった。龍田さんの活動が新聞に掲載されたことで、ついにかつて常磐炭田で働いていた韓廣煕(ハン グァンヒ)氏と出会うことになる。韓氏は作業中に手を怪我したが、「日本人のやつらは『切り落としてしまえ』と言ったが、わしは言い張って残した」と語り、今も変形した手首を見せてくれたという。

その後も龍田さんは犠牲者を探すために訪韓を重ね、多くの「声」を記録してきた。2010年に龍田さんが発効した小冊子、『炭鉱に「強制連行」された朝鮮人 いわきから韓国を訪ねる』(いわき革新懇ブックレット3)には、上記の調査の様子が詳しく書かれているが、強制労働の実態について触れた箇所を、以下に引用する。

戦時下の炭鉱の職場を知る人は日本人も怠業や長期欠勤は「勤労犯罪」とされ、個人の自由が封殺された時代という。朝鮮人の病気やけがは「気持ちがたるんでいる」と暴力が公然と行われ、その責めの中で亡くなる人さえいた。坑内の危険な仕事に傷つき倒れる仲間を見て逃亡を決意しても、逃亡者に対する半殺しの制裁を見てはあきらめる。外出や通信は制限され、賃金は貯金させられ使えなかった。(同書P33-34)

戦後の常磐炭田の日本人労働者の座談会の記録(『戦前から昭和二十四年春までの常磐地方並びに全国的な炭鉱労働運動』――「日本炭鉱労働運動資料集」第三巻)には、「朝鮮人はどんなに具合が悪くても休ましてはならない。(中略)―寮長はいわば労務の親方で暴力を使わなければ勤まらない。ステッキを持ってビシビシやるから生傷の絶えないやつがいない」と、恐ろしいことが述べられている。(同書P34)

「朝みな仕事に行く人たちは労務係を前に一列に並びます。労務係は『この人は昨夜、逃走中に捕まえられた。皆もこういう目に会いたくないなら逃亡しちゃいかん』と言って何百人も見ている前で、交替にベルトで頭から尻から叩いて顔や体全体がはれてくるのです。口もきけなくなります。それから炭鉱の病院に連れて行きます。そこでみてくれる人はいないでしょう。だんだん痩せてきて治らないとなると故郷に送還です。もう何十人もこういう人を見ていますから、うっかり逃げる気は起こせません」(同書P35 「強制連行真相調査団」に聞き取り調査による鄭楽源氏の証言)

韓国における元徴用工をめぐる裁判は、2018年に韓国大法院(最高裁)で日本企業に対する賠償命令が確定したが、複数の下級審で同様の訴訟が続いている。

大法院の判決は、1965年の「日韓請求権協定(※1)」によって「個人の請求権」は消滅していないと判断している。また、「不法な植民地支配」に関連する、反人道的な不法行為に対する損害賠償請求権は、「請求権協定の対象外」であるとの認識を示した。

2023年、尹錫悦政権(当時)は日韓関係改善のため、韓国政府傘下の財団が日本企業に代わって賠償金を支払う解決策を発表した。この解決策は、徴用工問題は(個人の請求権も含め)1965年の日韓請求権協定で「完全かつ最終的に解決済み」とする日本政府の立場(※2)を考慮したものとみられている。

加害の歴史との向き合い方は、「政治のカード」として翻弄されたり、自国優先主義や歴史改ざんを叫ぶ言説が広がりを見せたりすることとも相まって、未だ根本的な解決とは結びついていないのが現状だ。

(※1)日韓請求権協定

1965年に日本と韓国の間で締結された条約。正式名称は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」。協定に基づき、日本は韓国に対し、無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力を行った。日本政府は、この協定によって個人の請求権も法的に解決済みであると解釈しているが、韓国の大法院は「不法な植民地支配」による反人道的な行為に対する個人の請求権は協定の対象外であると解釈している。

(※2)「完全かつ最終的に解決済み」とする日本政府の立場

日本の裁判所は、2007年の最高裁判決(中国人強制連行訴訟)で示された法理に基づき、「個人請求権そのものは消滅していないものの、裁判で強制的に個人請求を実現することはできない」という判断を示しており、「個人請求権そのものも消滅している」という日本政府の立場とは微妙に異なっている。

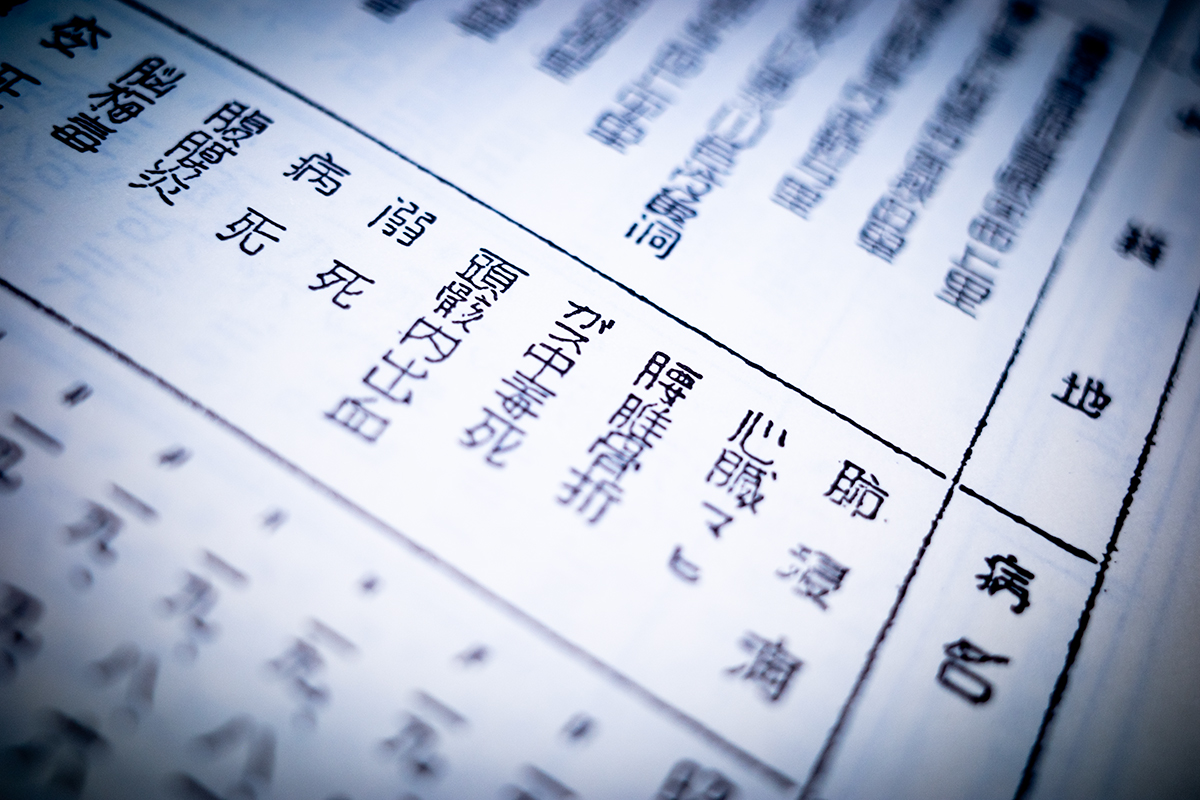

太平洋戦争中犠牲同胞慰霊事業実行委員会による「殉職者名簿」(朝鮮人強制動員韓国調査報告書I 龍田光司 編 より)

「加害の歴史」は終わっていない

先月(2025年8月)、山口県宇部市、長生炭鉱の海底坑道から、戦時中の事故犠牲者と見られる遺骨が見つかった。長生炭鉱もまた、労働者の大部分を朝鮮の人々に依存し、「安価な労働力」を踏み台に成長してきた企業だった。

常磐炭田に存在した多くの炭鉱会社と同様の構造を抱えてきた企業は多い。そうした企業は闇雲に戦争へと突き進む“国策”の後押しを受け、人権侵害を加速してきた。

福岡県の「麻生鉱業」、長崎の端島炭鉱(通称:軍艦島)や高島炭鉱を運営していた「三菱鉱業」、長野県の「平岡ダム」、奈良県天理市の「大和海軍航空隊大和基地(通称:柳本飛行場跡)」など、強制労働の現場は数えきれないほど存在する。しかしその「加害の歴史」はどれほど現在に継承されているだろうか。群馬県の岩鼻火薬製造所跡地に建てられた「朝鮮人追悼碑」は、すでに行政代執行により撤去されてしまった。

戦後の1947年、昭和天皇が常磐炭鉱を訪れている。「戦後の復興の象徴」として訪問したそうだが、実はこの地の石炭の産出量ピークは戦後のことである。朝鮮戦争による「特需」――それはつまり無数の殺戮に加担するということだが――が、再びこの地に「ゴールドラッシュ」を呼び起こしたのだ。

その後時代は移り変わり、「安くて良質な輸入石油」にその座を取って代わられた常磐炭鉱は、1976年に閉山する。しかし浜通り(福島県沿岸部)では原子力発電による電源開発が着手され、「中央へのエネルギー供給基地」としての役割は益々大きくなっていった。そして2011年、東京電力福島第一原発の事故が起きて以降、今も帰還困難区域が残り、「高レベル放射性廃棄物」の処分や廃炉には目途が立っていない。

「中央と周縁」という何重もの搾取・差別構造は、かつての植民地支配による「加害の歴史」と、本質的に異なるものではない。「日本人ファースト」などと、命に序列をつける社会は、同様の加害を繰り返す危険性を常にはらんでいる。

そうした差別に抗える社会を組み立てていくことこそが、「加害の歴史」の延長線上に生きる私たちに求められていることだろう。

参考文献/もっと詳しく学びたい方へ

『在日朝鮮人資料叢書13 朝鮮人強制動員韓国調査報告』 全2巻 編 龍田光司 (緑影書房)

『炭鉱に「強制連行」された朝鮮人 いわきから韓国を訪ねる』 著 龍田光司 (いわき革新懇ブックレット3)

『戦時下常磐炭田の朝鮮人鉱夫 殉職者名簿 1939.10~1946.1』 著 長澤秀

『ルポ 土地の記憶 戦争の傷痕は語り続ける』 著 室田元美 (社会評論社)

『故郷はるかに : 常磐炭礦の朝鮮人労働者との出会い』 著 石田真弓 (アジア問題研究所)

『いわき市史 別巻 [2] (常磐炭田史)』 編 いわき市史編さん委員会 (いわき市)

『私のいわき地図』 著 新藤謙 (たいまつ社)

『石炭 (日本経済叢書 第1巻)』 著 小出栄一 (日本経済新聞社)

『石炭史話 すみとひとのたたかい』 編 朝日新聞社西部本社(謙光社)

『戦争 : 体験者の貴重な証言 2』 編 朝日新聞テーマ談話室(朝日新聞社)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト / ライター佐藤慧Kei Sato

1982年岩手県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の代表。世界を変えるのはシステムではなく人間の精神的な成長であると信じ、紛争、貧困の問題、人間の思想とその可能性を追う。言葉と写真を駆使し、国籍−人種−宗教を超えて、人と人との心の繋がりを探求する。アフリカや中東、東ティモールなどを取材。東日本大震災以降、継続的に被災地の取材も行っている。著書に『しあわせの牛乳』(ポプラ社)、同書で第2回児童文芸ノンフィクション文学賞、『10分後に自分の世界が広がる手紙』〔全3巻〕(東洋館出版社)で第8回児童ペン賞ノンフィクション賞など受賞。

あわせて読みたい

【目標50人!9月末まで】D4Pの「伝える活動」を毎月ともに支えてくださるマンスリーサポーターを募集します!

9月1日〜9月30日の1ヵ月間で、50人の方の入会を目標にしております。

多くの方のご参加をお待ちしております!

※ご寄付は税控除の対象となります。

D4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。