チッソの加害は植民地から引き継がれた―水俣と朝鮮、暮らしから見えるその歴史

※本記事では差別文言を記載している箇所がありますのでご注意ください。

※戦前の日本窒素財閥を含め、チッソという呼称で統一しています。

子どもたちのにぎやかな声が、教室や校庭から風にのってかすかに届く。水俣第一小学校裏の小道を歩くと、鬱蒼と生い茂る下草の隙間から、白みがかった土嚢袋の山がわずかにのぞくが、その先に続くはずの横穴は塞がれ、中を見通すことはできない。斜面にはこうして、戦時中に掘られた防空壕の跡がぽつりぽつりと残されていた。

日本が敗戦を迎える1945年、3月29日の空襲を皮切りに、現在の熊本県水俣市は度々爆撃を受けている。チッソの水俣工場では、火薬や戦闘機用防風ガラスの原料が日夜生産されており、それらが標的となったとされる。

チッソは後に確認される水俣病の原因企業だが、同社の加害は日本国内だけに留まらない。むしろ水俣病事件の「源流」をたどるためには、植民地朝鮮でのありようを振り返らないわけにはいかない。

水俣病センター相思社職員の永野三智さんはこう語る。

「先日、水俣の案内をしているとき、“水俣はチッソの城下町”と私が語ると、隣にいたチッソの元労働者の方が、『水俣はチッソの植民地。朝鮮帰りの幹部たちに倫理観なんてなかった。俺たちのことを奴隷のように扱っていた。それが水俣病を起こしたんだ』とおっしゃったんです。『朝鮮半島でやっていたことをそのまま繰り返しただけなんだ』――と」

Contents 目次

「日本ではとてもできない」工事と工場稼働

植民地支配下の朝鮮は日本への米の「供給源」とされ、増産が図られており、大量の化学肥料が求められていた。1920年代後半、チッソはその朝鮮へと進出し、水力発電所、そしてその電力を用いた工場が建設されていく。用地の確保は朝鮮総督府の権力を背景に、官憲も一体となって暴力的に行われたとされる。

また、日本国内で一般的であった水路式発電とは異なり、「流域変更方式」(赴戦江・長津江などで行われた川の流域を変え高低差で水を落とす方法)は、下流の環境を大きく変えてしまう手法であり、大ダム方式(水豊ダムで取り入れられた、川途中の流れを塞ぎ水を落とす方法)は崩落などの危険度の高いものであった。建設過程でも、過酷な現場で多数の死者が出たとされる。

発電所建設に携わった萱島秀伸は、下記資料の中で、水豊ダム建設にあたり「移住させたのが七万人」(※1)と証言し、次のように語っている。

「内地じゃ流域変更方式はとてもできんですよ。ダムの下流は川一つまるまるなくなっちゃうんだから、いろいろな問題が起きますよ」

「戦後日本ではね、日本発送電の技術長が、二〇軒以上水没にかかると補償問題がやかましいので、水力発電所はできんと決めとったんだ。片や二〇軒、片や七万人だよ」

(岡本達明・松崎次夫編『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』より)

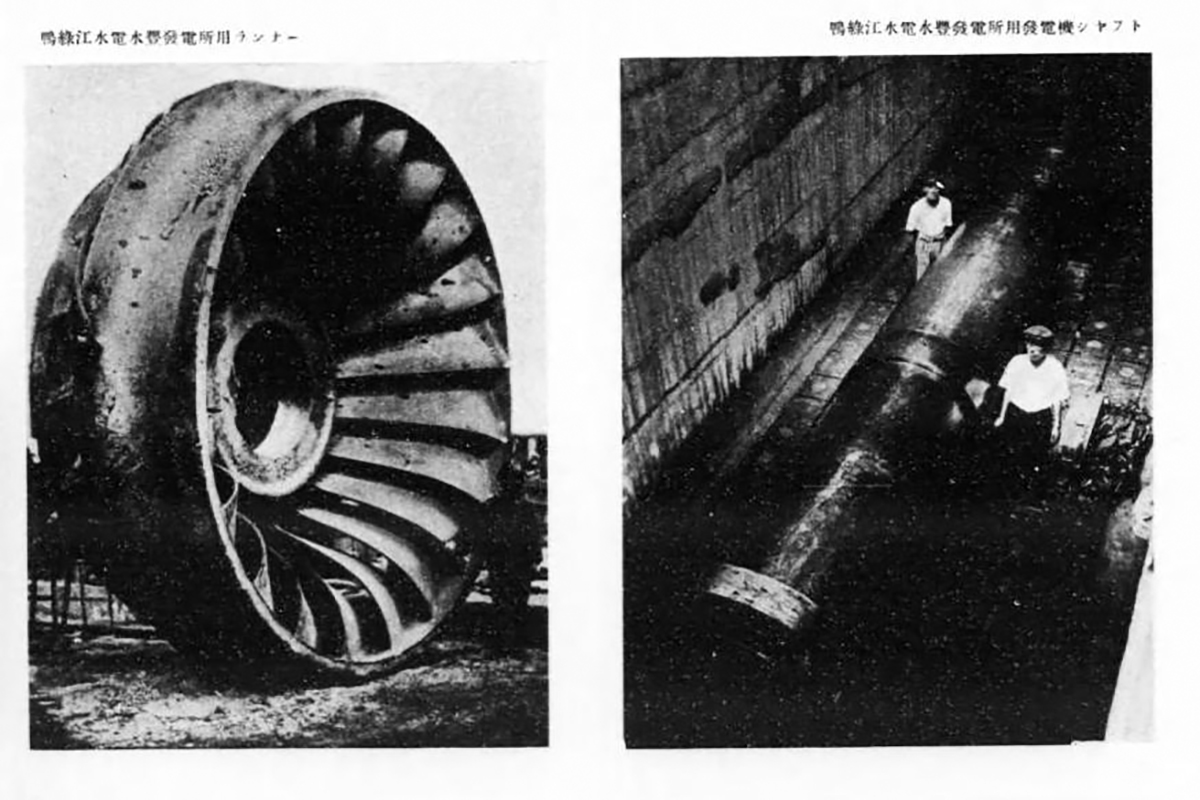

水豊発電所用ランナーとシャフト。(国立国会図書館図書館デジタルコレクション 『日本窒素事業概要』より)

現在の朝鮮民主主義人民共和国の「興南」は、チッソ進出前は存在しなかった地名だ。化学肥料工場建設のための土地確保が進められていく中、1930年、「興南面」(面(ミョン)は行政区画のひとつ)が作り出される。初代面長となったのは、チッソ創業者の野口遵だった。翌年には「面」から「邑(ウプ)」に昇格し、邑長はやはり野口氏だった。

1911年に帝国議会で可決され、16年に施行された「工場法」には、不十分ながら公害規制の規定が存在したものの、植民地朝鮮にはそれすらも適用されなかった。「安価な労働力」として扱われた朝鮮人労働者への法的庇護は極めて乏しい上、チッソは朝鮮内の工場全てで、排水を浄化することなく垂れ流していたとされる。

1939年の現地の報道(※2)では、周辺での呼吸器疾患や海産物死滅の問題が伝えられており、公害が発生していたことが指摘されているが、実態は判然としない。つまりダム建設にせよ工場稼働にせよ、「内地(日本国内)ではとてもできないこと」を、植民地朝鮮では平然と行えていたことになる。

また、工場の周辺には「遊廓」が立ち並び、たとえば興南に接する咸興府の1934年度税収(臨時の税を除く)は、約7%が性売買に関わるものだった。

「向こうの遊郭は、入口は朝鮮ピー(※3)で安い」(『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』斉所武安の証言より)――そうしたまなざしには、民族差別と女性差別が折り重なっていた。

快適そのものだった日本人社宅での生活

当時の興南を記憶している人がいる。石牟禮智(いしむれ さとし)さんは1933年、水俣で生まれた。

水俣市内の自宅前に立つ石牟禮智さん。(安田菜津紀撮影)

チッソ工員だった父が「満州」の吉林で勤務することになり、石牟禮さんも小学校2年生に上がる直前、3人の妹、1歳の弟とともにその社宅に移ることになる。吉林に向かう長旅の途中、母は体調を崩し、到着後、そのまま会社の付属病院に入院し、2ヵ月後に他界する。父の休左衛門さんの証言によると、脳脊髄膜炎だったという。その夏には幼かった弟も亡くなった。

「私たちが大変だろうと、叔母(母の妹)が満州まで来てくれ、そのまま私たちの母になりました」

社宅は快適そのものだった。

「オール電化で、スチームで沸かす風呂もあって、便所は水洗。学校の運動会が終わると、校庭のトラックの周りを土で埋めて、水を入れてスケートリンクにしてましたね」

吉林工場建設地。(国立国会図書館図書館デジタルコレクション 『日本窒素事業概要』より)

植民地朝鮮でも、水俣での貧しい暮らしに比べ、「豪華に暮らせた」「天国だった」――そんな証言の数々が残っている。支配構造はこうして、作り上げられていった。

1943年、チッソが「満州」の人造石油建設から撤退すると、石牟禮さん家族は朝鮮・興南に移った。

一家が暮らす興南工場の工員社宅は2階建ての長屋で、上下階を石牟禮さん1世帯が使用できた。工場の冷却水が社宅の給湯や暖房となっており、やはり水洗トイレだった。

日本人が徴兵されるにつれ、朝鮮出身の工員の率は高くなっていったとされ、敗戦の年には8割を超えていた(※4)ようだが、日本人とは住居も学校も別だった。

「自分が通う学校の前は朝鮮の子どもたちの通学路で、あるとき1年生の子が『チョーセンジン、チョーセンジン』ってからかったんです。夕方になって朝鮮の大人も子どもも抗議のために学校に押しかけてきたことがありました」

子どもだった石牟禮さんには、工場の環境を直接目にする機会はなかった。ただ、残されている証言には、日ごろから朝鮮人たちが酷使されていた様が浮かび上がる。

「朝鮮人はぼろくそ使え。朝鮮人からなめられるな」といわれた。朝鮮人は人間として見るな、人間の内に入れちゃならんぞという指示じゃ、と私はすぐ思った。

今度は自分が野口遵じゃ、てそう自分で確認したもんな。それで、朝鮮人にはビシビシやりよった。

(『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』、松本逸の証言より)

朝鮮人に対しては、「ヨボ」という蔑称も用いられていた。加藤清正の朝鮮への「征伐」で滅ぼしていった余り、余補だ、と説く者もいた(※5)。

こうした意識を持つ大人たちからは、家庭内の会話や態度から、子どもたちにもじわじわと差別が内面化されていったことだろう。

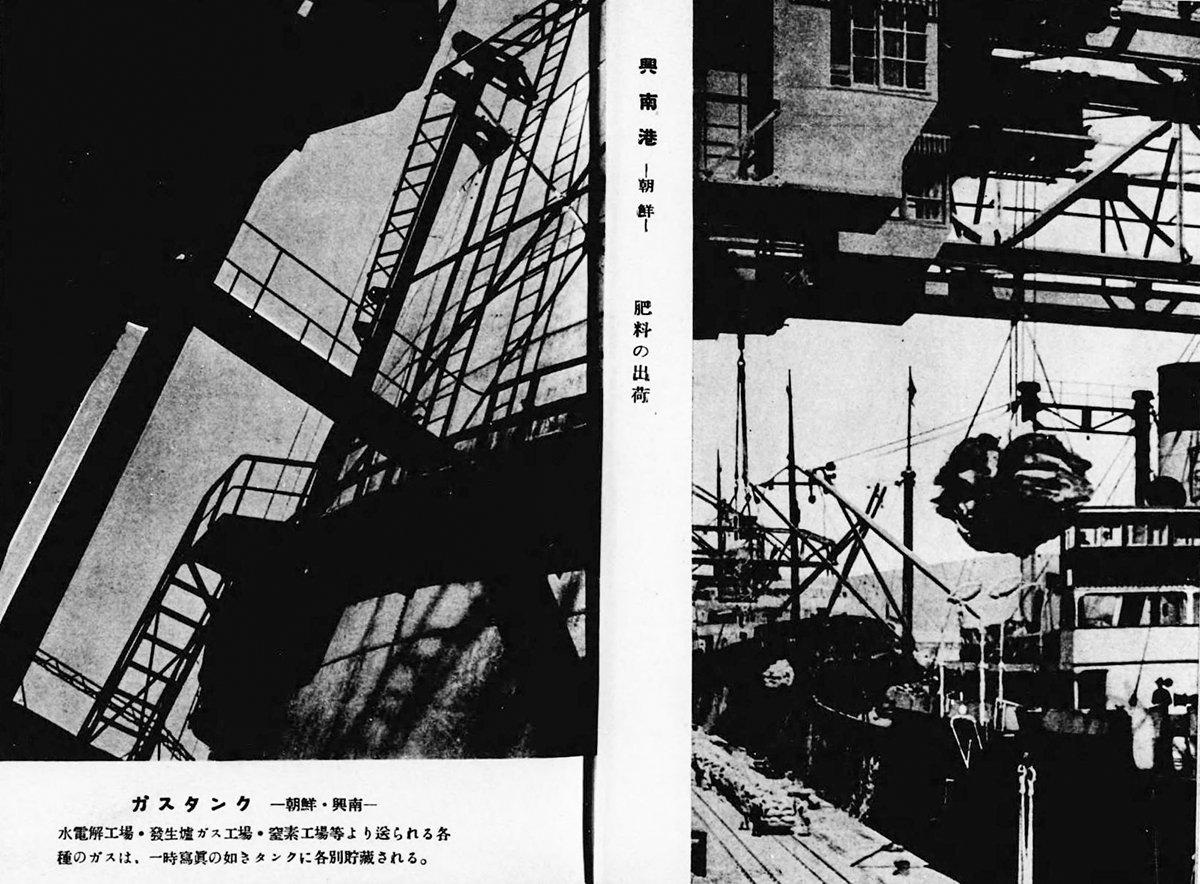

朝鮮の興南港。(国立国会図書館図書館デジタルコレクション 野口遵『今日を築くまで』より)

敗戦で逆転した立場

やがて戦局が悪化するにつれ、配給だった食料も厳しくなり、校庭は防空壕や野菜畑となった。

「油をとるために松の根を堀にいかされたりもしましたね。飛行機などの燃料にするといわれて、“こんなもので動くのか”と驚いた記憶があります」

1945年8月15日、配給をもらいに校庭にいた石牟禮さんは、玉音放送を聴いていない。

「職員室に行ったら泣いている先生がいたり、『いや、勝ったんだ』と言い張る先生がいましたが、夜にはもう、はっきりしていました。夕方には朝鮮の人たちが“保安隊”を組んで、銃剣を手に巡回をはじめます。日本人に対して、刀など武器を出しなさいと言って回っていました」

校舎を占拠していたはずの日本兵たちの姿は、すでにそこになかったという。

8月26日、日本人は工場への立ち入りが禁止となり、工場や社宅、学校などの施設は全て、ソ連側に接収される(後に朝鮮民主主義人民共和国に引き継がれる)。

9月20日、日本人社宅は朝鮮人社宅が入れ替えとなった。こうして立場は逆転していくことになる。

暮らすことになった元朝鮮人社宅は、4・5畳二間、トイレは屋外で共同、灯り以外の電気はなかった。

「あの頃、ソ連兵たちが『マダムを出せ!』と女性を探しに、毎晩のように入れ替わり立ち代わりやって来ました。うちの中にも入ってきて押し入れや布団をひっくり返す。女性がいなければ時計や万年筆や、物を盗っていきました。男性たちが夜警に立ち、ソ連兵が来るとバケツを叩いて『露助(※6)が来たぞ!』と知らせる。女の人たちは高粱畑に逃げ込んでいました。男の服を着たり、頭を剃ったりする人もいました」

帰国のめどが立たない日本人たちは、やがて「世話人会」を結成し、工場で働かせてほしい、と頼みに行く。石牟禮さんの父も元の現場に戻り、生活をつないだ。

当時、工場では人手が不足していたこともあり、捕虜のみならず、罪人とされた人々も興南に送られてきていた。実は旧統一教会の創始者、文鮮明氏も自伝で、興南工場で2年の労働を強いられたと振り返っている。

やがて工場稼働にとって有益とされた人々が指名され、興南から脱することを禁じられた。石牟禮さんの父も、その中に入っていた。このままではいつまでも日本に帰れない――1946年5月、一家は「脱出」を図る。

「捕まらないようばらばらに漁港に向かって、真夜中、舳先に辛うじて乗り込んで、へりにしがみついていましたね。一番下の妹はまだ生まれて75日でした。ところが夜が明けてもまだ、興南の沖にいる。『子どもの運賃をもらっていない』とさらに支払いを要求され、『荷物は積み忘れた』と言われました。母や弟の遺骨など、大切なものは全て失うことになりました」

2日以上かけて次の港に停泊しても、まだ軍事境界線(※)の北側だった。再び漁船に乗り込み、38度線の南の注文津の砂浜から収容キャンプへ、次に釜山港へ。南方からの引き揚げ船での伝染病発生で、釜山では下船することなくひと月ほどを過ごした。博多へと到着したのは7月になってからだ。

(※)当時の軍事境界線:1945年8月の日本の降伏に伴い、連合国軍(ソ連軍とアメリカ軍)が日本軍の武装解除を行うために、北緯38度線を一時的な軍事境界線として設定。この線より北をソ連軍が、南をアメリカ軍が占領・統治した。1946年5月時点では、この38度線が事実上の南北の境界となっていた。現在の軍事境界線(MDL)は、1950年に勃発した朝鮮戦争の休戦協定(1953年7月)によって定められたもの。この線は、北緯38度線とほぼ重なっているが、一部異なっている。

水俣市内でインタビューに応じてくれた石牟禮さん。(安田菜津紀撮影)

水俣でも朝鮮でも変わらないチッソの態度

石牟禮さんがチッソに入社したのは15歳のときだった。1962年、チッソが労働者に示した「安定賃金協定」に、人員整理強行の可能性やストライキ禁止が含まれていたことから、「安賃闘争」がはじまる。条件を受け入れた労働者は新たに「第二組合」を結成。“反乱分子”と見なされていた第一組合の石牟禮さんたちは、みかん山の手入れや草むしりなど、工場外の生産には関わらない仕事に追いやられる。

後に復帰したものの、第二組合に行くことを拒むと、すぐに川内川発電所駐在所に「明日から行くように」と配転された。第二組合との昇給や待遇の差は明らかだった。1968年8月、第一組合は「水俣病と闘い得なかったことは、正に人間として、労働者として恥ずかしいこと」と表明し、以後、患者支援に積極的に関わるようになる。

「労働者は牛馬と思って使え」――創業者の野口が放った言葉とされている、水俣ではよく知られた言葉だ。実際にこの言葉を野口が口にしたかは定かではないが、石牟禮さんはこう振り返る。

「会社の立場は、朝鮮でも水俣でも、どちらも変わらないのではないかと思います。牛馬のごとく安く使い、塩と米を与えればいいと――。だから患者に対しても、ああいう態度が一貫していたのではないでしょうか」

「ああいう態度」とは、加害企業でありながら、長らくそれを認めず、患者たちを蔑ろにしてきたチッソの振る舞いだ。

1957年から62年にかけて、チッソは800匹以上の猫で実験をし、水俣病の原因が、自社の排水であることをつかんでいた。けれどもその結果を隠蔽し、患者たちに不当な見舞金契約を結ばせていた。「水俣病が甲(チッソ)の工場排水に起因することが決定した場合においても新たな補償金の要求は一切行わないものとする」という約束をさせ、患者たちをだましたまま、黙らせたのだ。

この見舞金契約は、後の裁判で無効とされている。こうして被害は拡大の一途をたどった。

相思社「水俣病歴史考証館」に展示された実際の猫実験の小屋。(安田菜津紀撮影)

空襲で殺害された朝鮮の人々

そもそも朝鮮で引き起こされたと思われる公害については、先述の通り実態がほとんど把握されておらず、したがって何ら補償や救済はされていない。一方、水俣に生きる朝鮮の人たちはどのような暮らしを送ってきたのだろうか。

元チッソ工員の故・中村和博さんは、水俣病と近現代史の研究を続ける葛西伸夫さんのインタビューに対し、空襲時の体験をこう語っている。

「七月三十一日が壊滅的な空襲でした。食堂で疲れて寝ていた十一時半ころ、空襲警報が鳴りました。いつも入る防空壕に、反対側の丸島側からつなげる予定で掘っていたもう一つの壕に、こっちはどうだろうか?と思って入った。何十分も続いた爆音が途切れたとき、ひとりの朝鮮人の少年が「アイゴ……」と叫びながらこちらの壕に入ってきました。言葉は通じず、彼の指す方向に行くといつも自分が入っていた壕はなく、土砂で埋まり、トロッコのレールは爆風で吹き上げられていました。一週間後にようやく遺体が掘り出されました。公式発表は六体と言ってたんですが、実は二十六体だったんです。防空壕堀りは朝鮮人ばかりでしたよ。なので、残りの二十人はおそらく朝鮮人だったのだと思いますよ」

(水俣病センター相思社発行『ごんずい』169号より)

『聞書 水俣民衆史 四 合成化学工場と職工』には、市内の飯場に朝鮮人労働者が500人以上いたのではないかということ、1942年頃、水俣工場のカーバイド係に朝鮮出身者が50人ほど来たのち、人数は増え、敗戦直前になると日本人はほぼ炉頭のみだったという証言(※7)が残る。

『熊本県統計年鑑昭和25年』には、1950年10月の国勢調査に基づき、水俣市に居住する「朝鮮」の人々は309人と記されている。この年、朝鮮戦争が始まり、チッソにもまたその「特需」をもたらしていった。

闇酒を売る集落、防空壕に暮らした朝鮮の人々

穏やかな湾の水面が、夕日を受けて絶えずきらめきを放つ。海の呼吸ともにある漁村に、水俣病患者連合の副会長、松﨑重光さん、兄の通さんは暮らす。

(松﨑重光さんへの取材記事は下記もご参照ください)

右から、松﨑重光さん、永野三智さん、松﨑通さん。(安田菜津紀撮影)

「兵隊あがりの父は、自分が小学校一年生のときに、戦地でマラリアになって送り返されてきました。厳しく恐ろしい存在で、母は苦労していた」と通さんは、幼かった当時を振り返る。そんな父を含めた大人たちが「だれやめ(酒を呑んで疲れを癒す)せんば」と飲んでいたのが、朝鮮の人々が売る白く濁った酒だった。

「瓶だとばれるからでしょう、水枕に入れて売りに歩いてきた人もいました。父たちは買ってそれを山に隠していましたね」

当時は朝鮮出身者の集住地区が水俣市内にあり、そこまで「お遣い」に行くことが子どもたちの役割だったと重光さんは語る。

「山を借りて植えていたカライモ(サツマイモ)を船で積んでいって、それと闇焼酎を交換してもらっていたんですよ。そうすると、朝鮮の人がカライモ飴をくれるんです。甘いものを口にできるのは嬉しかったですね」

漁を営みとしていた一家は、人手が足りなくなるとそんな朝鮮の人々に頼ったと通さんは言う。

「自分が小学校3年生くらいのときだったか、終戦から間もない頃です。防空壕の中に暮らしている朝鮮の人たちがいたんですよ。4~5人くらいだったでしょうか。乳飲み子を抱えた母親らしき人もいましたね。手伝いに来てくれる人をそこまで迎えに行った記憶があります。網から外れた魚なんかも飛び込んで取りに行って、命がけで働いていましたね。ただ気がついたらいなくなっていて、どこに行ったのかは分かりません」

闇酒を売る人々がいた集落も摘発に遭い、そうした生業が潰えて以後、つながりは途絶えてしまったという。

不知火海をのぞんで。(安田菜津紀撮影)

1984年6月5日付の朝日新聞には、「朝鮮人の水俣病調査を訴え 患者連盟の川本委員長」と題した記事が掲載されている。

チッソ水俣病患者連盟の川本輝夫委員長は四日、熊本県水俣市で開かれた社会党熊本県本部と同県労評の合同水俣病問題調査団との話し合いの中で「水俣病発生当時、水俣市内で生活していた朝鮮人が多数、水俣病に侵されて帰国したり、県外に出た可能性が強い」として調査の必要を訴えた。これに対し馬場昇団長(党県本部委員長)は調査を約束した。

川本委員長の説明によると、昭和三十一年の水俣病公式発見当時、水俣市内に約百七、八十人の朝鮮人が住んでいたことが熊本県などの調査で明らかになっている。うち八割が三十六、七年ごろまでにかけて朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)に引き揚げ、残りの一部が京阪神方面に転出したという。ところが川本委員長が調査した結果、市内在留の朝鮮人のうち二人が水俣病患者としてすでに認定されていたことがわかった。

ただその後、さらなる調査が行われた形跡は確認できない。

岡本達明著『水俣病の民衆史 第五巻 補償金時代 1973-2003』には、「湯堂の漁師になった朝鮮の子」(第五章・第三話)で、日本人漁師の子となった朝鮮出身の洲上朝市さん(1972年に水俣病認定された後に死去)を知る人々の証言が綴られているが、朝鮮の人たちの足跡をたどれる記録は少ない。

「水俣で朝鮮のルーツや本名を名乗れないのは、やはり差別があるからだと思います。魚を食べて水俣病の被害に遭った朝鮮の人たちもいるはずですが、ひりひりとした日常の中で、患者の中でもさらに声をあげられない立場だったのではないかと思います」と、水俣病センター相思社職員の永野さんは語る。

これは市民同士の問題だけに留まらない。

「先日も大学生の見学の引率でJNC(旧チッソ)を訪れたとき、『チッソが朝鮮半島のインフラを拓き、今の北朝鮮を支えている』と担当者は誇らしげに話をしていました」

こうした「ロジック」は植民地での加害否定の文脈でよく用いられる。日本は不当な支配をしていない、近代化にむしろ貢献したのだ――と。

けれどもその目的は、戦争遂行や「国体護持」、そこから得られる企業の経済利益であり、地域に暮らす人々を支えるためではない。だからこそインフラ整備の過程から多くの住民を慣れ親しんだ土地から引き剥がし、過酷な労働現場へと追いやったのではないか。こうした明白な人権侵害を脇に置いたまま、「建物や設備を整えてやったからいいだろう」と正当化する態度は、あまりに暴力的ではないか。

『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』にも、関係者のこうした言葉が残る。

「日本は朝鮮に悪いことは一つもしとらん。悪いことはするもんかな。いまいう通り、日本が守ってやれば、ちょうど屏風の中に入ったようなふうたい」

(津下丹蔵の証言より)

これは戦中ではなく、1979年7月時点での聞き取りだ。

有機水銀を含む工場排水の出口になっていた百間排水口。(安田菜津紀撮影)

水俣病と近現代史の研究を続ける葛西さんは、支配構造が引き継がれていった経緯をこう指摘する。

「巨大な予算の決定権を持っていた朝鮮の幹部たちが日本に戻ったとき、水俣の工場はおもちゃのように小さく思えたようで、地域を蔑む目線もあったのではないかと思います。岡本さんの著書にも記されていますが、彼らは皮肉を込めて“進駐軍”と呼ばれ、工場を乗っ取るように権力を握っていきます」

一方、これはチッソ“だけ”の問題に留まらないという。

「戦後の水俣病における国や県の行いと同じように、経済本位で考え、共同正犯だったのが、工業化のためにチッソのような新興財閥をむしろ利用していた、朝鮮総督府(日本政府)でした」

夕刻の不知火海。(安田菜津紀撮影)

戦前含めた加害の歴史を否定する声は、政治家からも絶えない。

しかしそうした不都合を拒む態度から、被害は繰り返されてきたのはないか。そもそも実態解明の動きさえない朝鮮での公害の存在は、置き去りにされたままだ。もしも「戦後」を語るのであれば、それを覆い隠してきた構造そのものを変えていく必要があるだろう。

(※1)人数は3万数千~十万人まで所説あるが、いずれも万単位での移住が強いられたとされる

(※2)『毎日新報』(1939年4月13日付「肺結核の原因は工場煤煙関係?興南地方に多数)、『東亜日報』(1939年2月4日付「化学工場の集中反面に、水産業の前途憂慮 各工場排水に毒素が含有 魚介の斃死を招来」)

(※3)性産業の中の朝鮮の女性に対する蔑称

(※4)『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』巻末資料より

(※5)『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』三浦誠の証言より

(※6)ロシア人に対する蔑称

(※7)『聞書 水俣民衆史 四 合成化学工場と職工』杉山和夫、中村一男の証言より

主な参考文献:

『聞書 水俣民衆史 四 合成化学工場と職工』著:岡本達明・松崎次夫(草風館/1990年)

『聞書 水俣民衆史 五 植民地は天国だった』著:岡本達明・松崎次夫(草風館/1990年)

『水俣病の民衆史 第五巻 補償金時代 1973-2003』著:岡本達明(日本評論社/2015年)

『紙に描いた「日の丸」 足下から見る朝鮮支』著:加藤圭木(岩波書店/2021年)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。