この国は「法治国家」か―生活保護違法引き下げの最高裁判決から4ヵ月、いまだ謝罪や被害回復なく

「さもしい顔して貰えるものは貰おうとか弱者のフリをする国民ばかりになったら日本国は滅びてしまう」――かつてそう言い放った人物が、首相となった。新たに発足した内閣では、生活保護を「恥だと思わなくなったのが問題」と発言した片山さつき議員が財務大臣となった。

これらは単なる「失言」と片付けられるものではない。2012年末の衆院選で自民党は生活保護費の一割削減を公約に掲げ、翌年以降、それに沿うような生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費部分)引き下げが行われていったのだ。

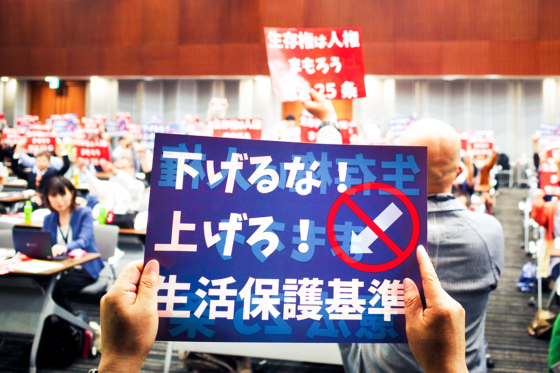

その大幅引き下げを違法とした最高裁判決から4ヵ月が経った10月28日、原告や支援者らによる「いのちのとりで裁判 10.28大決起集会」が都内で開催され、会場・オンラインあわせて1400人が集った。

これまでの経緯を振り返る。安倍政権下の2013~15年にかけて、生活扶助基準が平均6.5%、世帯によっては10%という、過去最大の引き下げが行われている。その違法性を問う「いのちのとりで裁判」は、29都道府県で、千人を超える原告によって提起されていった。弁護団の小久保哲郎弁護士は、「国策の根幹に挑む裁判だった」と語る。

大阪訴訟(大阪高裁で原告敗訴)と愛知訴訟(名古屋高裁で原告勝訴)のふたつの裁判の統一判断として、最高裁は2025年6月27日、引き下げを違法とした。

「物価偽装」とまで称される恣意的な引き下げと、最高裁判決の内容など、これまでの経緯に関しては下記記事に記している。

「最高裁が生活扶助基準改定の違法性を認め、保護費減額処分の取り消しを命じたのは史上初だった」と、小久保弁護士は振り返る。判決当日、「これで長年の闘いがようやく報われる」といった声が、原告や支援者らからあがっていた。

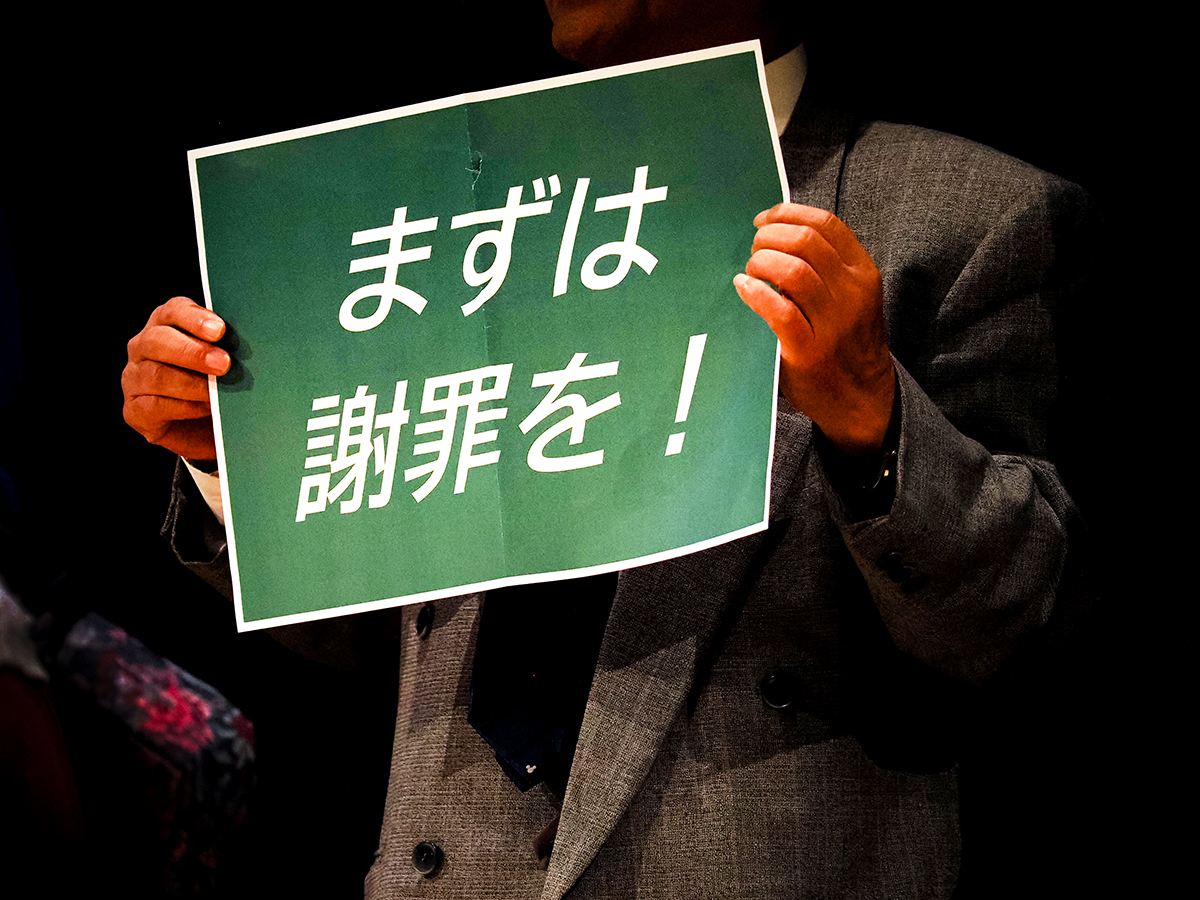

原告や弁護団は厚労省に対して、すべての生活保護利用者に対する真摯な謝罪、2013年改定前基準との差額保護費の遡及支給、それらを踏まえた再発防止などの要請を行っているが、そのどれも、いまだに実現に至っていない上、国は実質的な話し合いの場さえ持っていない。

7月1日、福岡厚生労働大臣は、専門家の会議を設けて今後の対応のあり方を審議する方針を突如示し、すでに6回開催された「専門委員会」では、むしろ引き下げの「再調整」等、最高裁判決の意義と逆行するような検討が進められている。

「当事者を軽視する、きわめて不誠実な対応といわざるをえない。専門家委員会を使って判決の意義を矮小化し、被害回復額を値切ろうとしているのではないかと懸念されている」と、小久保弁護士は国の対応に疑問を呈した。

一方、大阪市議会では10月21日、《最高裁判決に基づき全ての生活保護利用者に対する速やかな被害回復措置を求める意見書》が全会一致で採択されるなど、地方自治体で「前進」ととれる動きもある。

「法に基づいて生活保護基準を定めなければならないはずが、政権与党の公約でゆがめてしまった――これを司法が正せるか、三権分立が機能するかが問われた裁判だった。司法は生きていた。次はこれを行政、政治がどう受け止められるか、この国が“法治国家”なのかが問われている」

発言する小久保弁護士。(安田菜津紀撮影)

集会で発言した北海道裁判の原告、鳴海真樹子さんは、家庭環境などから精神科受診がはじまった頃、生活保護を利用することで安心して通院ができたという。ところが2013年から保護費が減らされたことで、心が休らぐお風呂に入れず、冬でもシャワーのみとなった。それでもガス代が重くのしかかってきた。食事は1日2食に減らした。

「今日も北海道を出てくるとき、雪が降っていました。頭を悩ますのは冬の灯油代です。値上がりしており、設定温度を下げたり、日中はストーブをつけず布団に入って過ごしたりしていますが、冬季加算の金額を上回ってしまいます。物価高騰により、食品だけではなく、電気代やガス代も高くなり、もうこれ以上何も削るところなんてありません。食べる量を減らす以外にないのです」

「今回の最高裁判決で、これで少しは安心した生活に戻れると思っていたのに、いまだに謝罪もなければ、削り取った保護費も返してくれない。この10年の間に、北海道の原告は38人が亡くなっていますし、最高裁判決後も、全国の仲間が亡くなっています。10年以上も辛く苦しい戦いをして、やっと私たちの声が届いたというのに、こんなことが許されるのでしょうか」

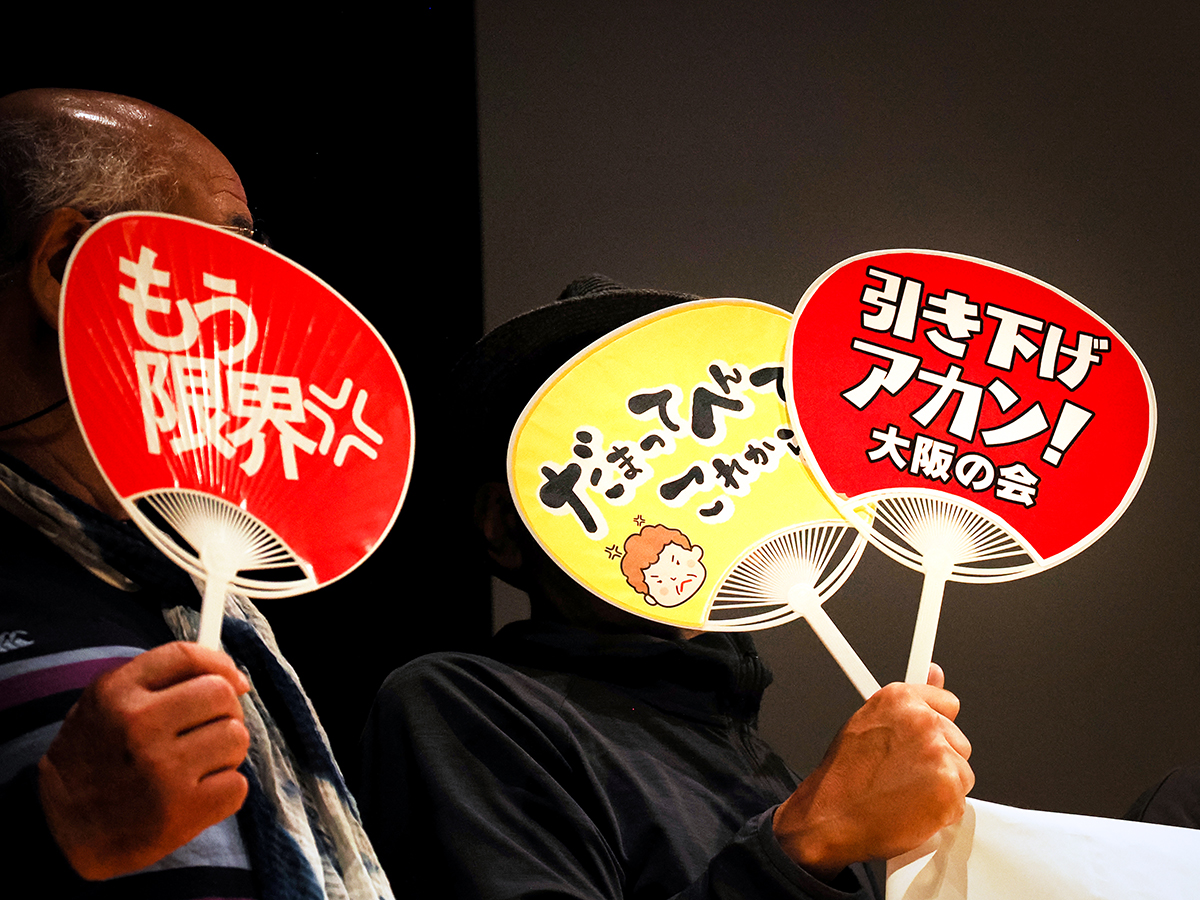

原告らの声が刻まれたうちわ。(安田菜津紀撮影)

オンラインで発言した富山裁判の村山和弘さんは、遅々として進まない国の対応を「まるで生き残っている原告まで亡くなるのを待っているよう」と語った。

「日本社会では、貧困は自分の責任、情けないこと、恥であるという文化が染み込まされていて、声をあげにくかった。(生活保護が)国からの恩恵、施しだという旧態依然とした意識を変えていく必要があります」

生存に深く関わる権利に「恥」というレッテルを貼り、困難を抱える人々の声を封じようとしてきた政治の責任は重い。今必要なのは、馬車馬のように働くことを「美徳」とするような語りではない。働けない事情を抱えても、安心して生活を営むことを権利とし、それを前提とした制度設計が早急に求められている。

会場で掲げられたプラカード。(安田菜津紀撮影)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。