「最良、最善の判決に、最悪の行政」――2025年11月7日、都内で開かれた記者会見で、いのちのとりで裁判全国アクション共同代表・藤井克徳さんはそう指摘した。最高裁で違法とされた生活保護基準引き下げについて、国が判決の意義に背を向け続けているからだ。

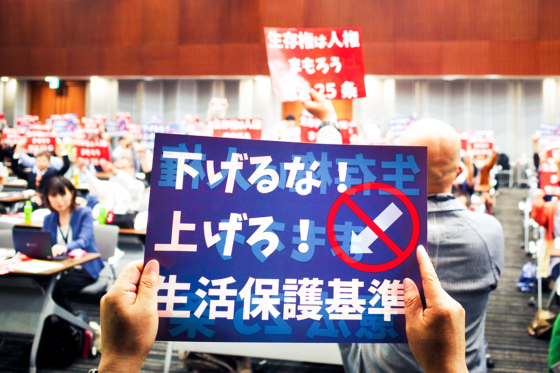

安倍政権下の2013~15年にかけて、生活扶助基準が平均6.5%、世帯によっては10%という、過去最大の引き下げが行われている。その違法性を問う「いのちのとりで裁判」は、29都道府県で、千人を超える原告によって提起されていった。

大阪訴訟と愛知訴訟のふたつの裁判の統一判断として、最高裁は2025年6月27日、引き下げを違法とした。

これまでの経緯については下記記事にまとめている。

しかし原告への謝罪など、真摯な対応がなされないまま、国は今後の対応のあり方を審議する「専門委員会」の設置を一方的に決定し、引き下げの「再調整」など、最高裁判決の趣旨と逆行するような検討が進められてきた。

11月7日、第7回目となる厚労省との協議後、原告と弁護団らは会見を開いた。原告のひとり、武田新吾さんは、国の曖昧な態度についてこう語った。

「今求められているのは、最高裁で違法だとされたことをいかに解消して被害回復するか。判決以降、神奈川でも原告が亡くなっています。引き下げの影響とは、本来使えたはずのお金を国が削り、搾取したということです。一刻も早くそれを返してもらって、生きているうちに使えるような状況が作られなければならないと思っています」

「2018年以降の基準に関しては勘案する必要がない」という厚労省に対し、いのちのとりで裁判全国アクションは、2013~15年の引き下げがその後にも影響していることを踏まえた意見書を、専門委員会に提出した。

いのちのとりで裁判全国アクション共同代表・稲葉剛さんは、謝罪や差額保護費の遡及支給などを求める署名58,904筆の署名提出(団体署名1,471団体)を厚労省に提出したことを報告し、こう続けた。

「不当に引き下げられた基準の元で、健康で文化的な最低限度の生活を下回る生活を強いられてきたのが第一次の被害。国が対応を引き延ばし、生活保護利用者の声は蔑ろにしていいというメッセージが社会に発せられ、ネット上では生活保護のニュースが出る度、バッシングが巻き起こる。それが二次的被害を引き起こしている。さらに最高裁判決から4ヵ月以上経ち、長期化させることで、繰り返しバッシングが起き、第三次的な被害が生じている」

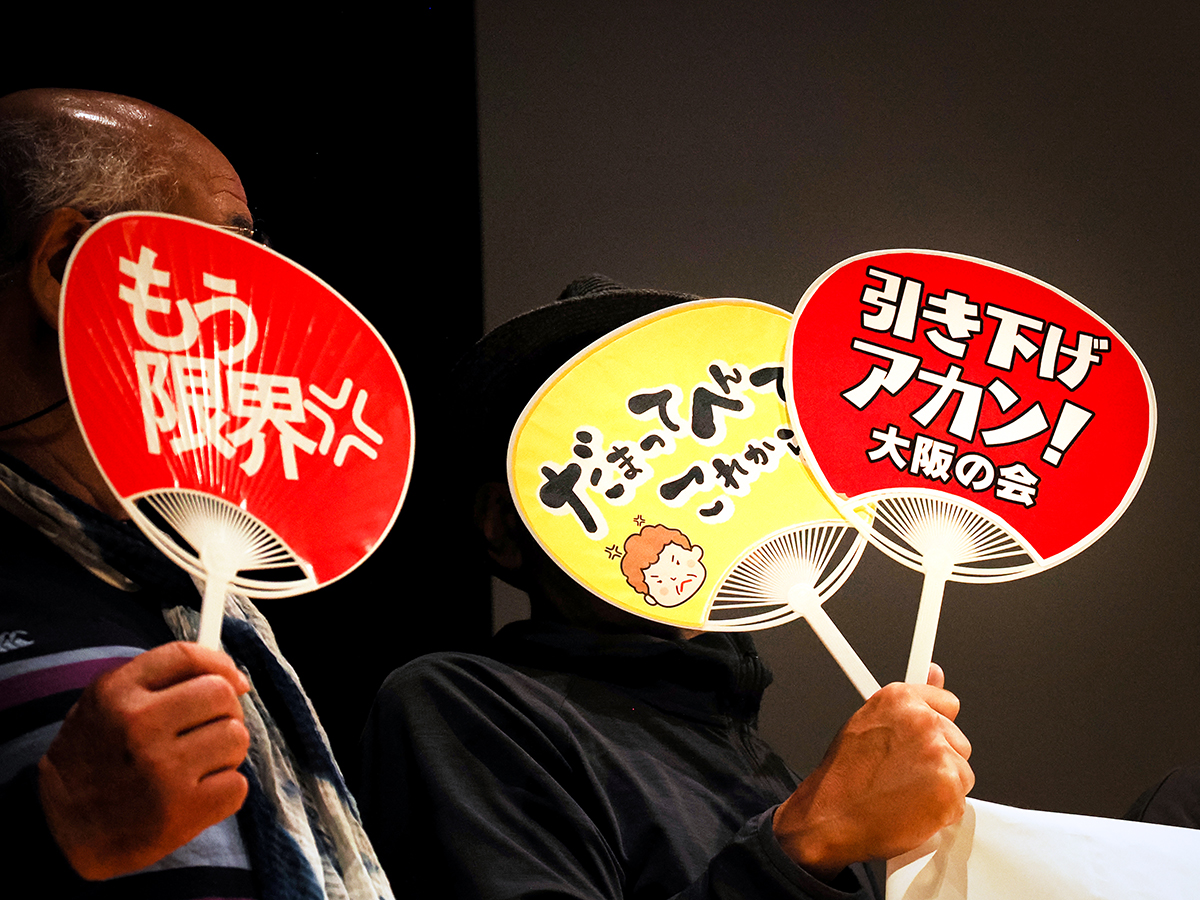

「いのちのとりで裁判 10.28大決起集会」で掲げられた原告の声が刻まれたうちわ。(安田菜津紀撮影)

この日、衆議院の予算委員会で、長妻昭議員に最高裁判決について問われた高市早苗首相は、「厚生労働大臣の判断の過程および手続きには過誤、欠落があったと指摘された。違法と判断されたことについては深く反省しおわびする」と答弁した。

しかしその前日、専門委員会のとりまとめ前にも関わらず、「全額補償はしない」という国の方針が報道されはじめていた。

小久保哲郎弁護士は、「(首相は)質問されて謝罪しただけで、原告に直接謝罪したわけではない。水準の調整を改めてするのなら、詫びていることにはならない」と語った。

裁判の原告ではないが、この日の会見に生活保護利用者のひとりとして参加した川西浩之さんは、車いすでの生活を続けている。「ただでさえ苦しんでいるのに、まるで障害者や病気の人は“生きていてはいけない”と言われているようだ」と訴えた。

生活保護の基準額は、最低賃金や高額医療費の自己負担限度額など、国が公表しているだけでも47の制度と連動、関連しており、「ナショナル・ミニマム(国の最低限度保障)」を決定づけるものだ。つまり保護基準が沈めば、関連する社会保障も一緒に沈下することになる。

原告のひとり、小岩りょう子さんは、「あなたがたにも影響はありますよ、ということを伝えたい。貧乏な人だけの問題ではない」と語った。

さらにこの日の専門委員会では、「(裁判原告のように)努力した人とそうではない人は分けるべき」といった議論もあり、「財源」を引き合いにそれを追認する声もあがったが、尾藤廣喜弁護士は「全く理解できない」と、専門委員の専門性に疑問を呈する。判決では、厚生労働大臣の告示に基づく引き下げ自体が違法であると判断されたことを改めて語り、原告・原告以外との線引きをすべきではないとした。

そもそも、裁判を起こさなければならないほどの違法行為を国が行ってきたことが問題の根幹だ。それにも関わらず、訴訟という形で声をあげることが困難だった人々を切り離し、当事者を分断しようとする議論が「専門委員会」で行われること自体が深刻ではないか。

判決後も違法状態は放置されている。「全額補償しないで済む方法」を探るのではなく、被害回復と再発防止のための検証を中心に据えた措置が、一刻も早く必要なのではないだろうか。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。