![]()

第1回:「ジェンダーは、やるな」―『私たちはつながっている』三浦美和子

秋田市在住でフリーの記者としてジェンダーやセクシュアリティ、人権について発信している三浦美和子さんの新連載『私たちはつながっている』。第1回をお届けします。

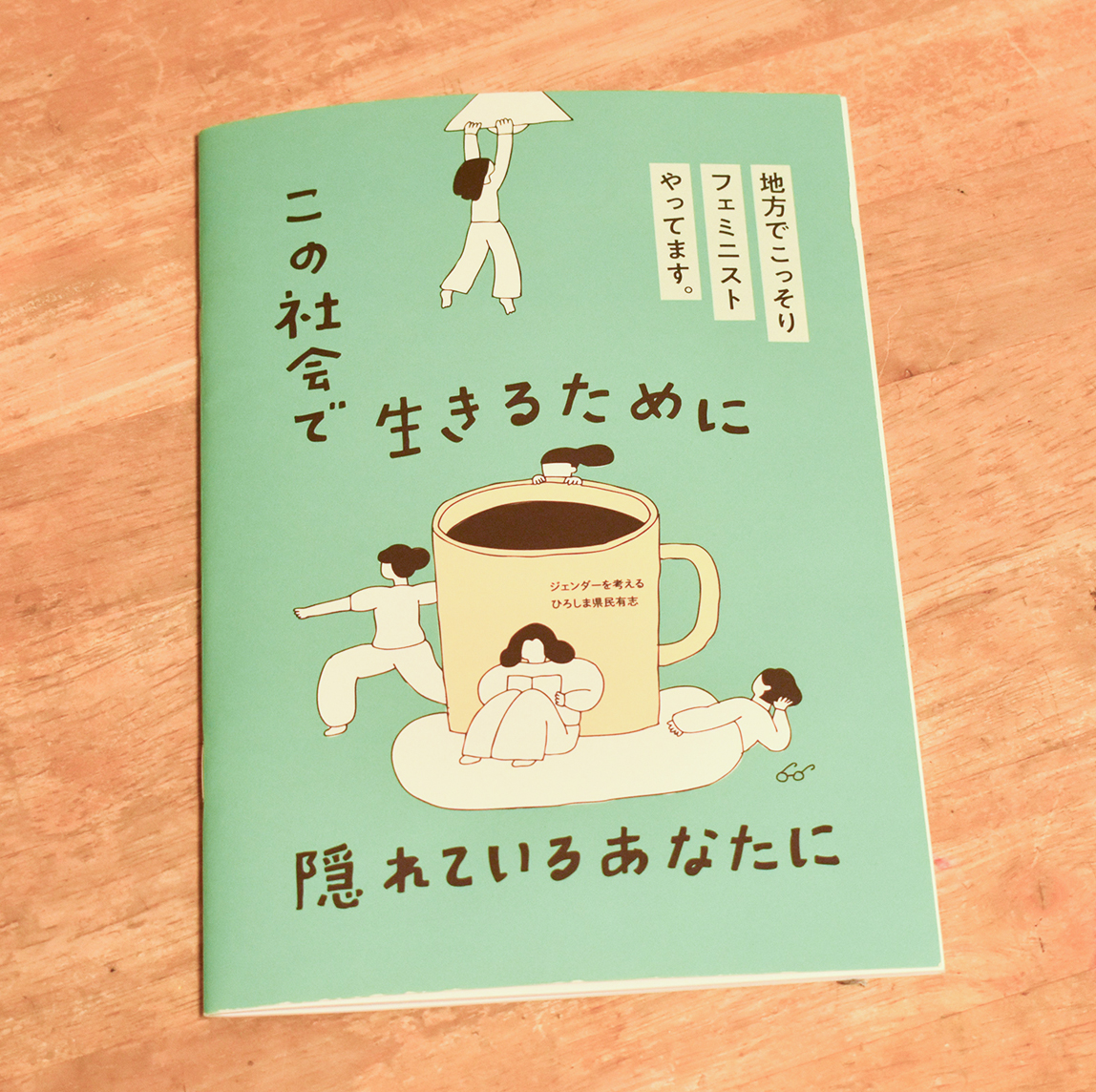

この冬、広島の女性たちがつくったZINE(冊子)を読みました。

タイトルは、「地方でこっそりフェミニストやってます。〜この社会で生きるために隠れているあなたに〜」。地方の息苦しさ、生きづらさが、そこに暮らす人の言葉でつづられていました。まえがきには、こんな一文がありました。

〈地方でフェミニストとして息をひそめるように暮らす「隠れキリシタン」のような私たち〉。

隠れキリシタン、という言葉を目にしたとき、ここにもいます、と小さく手を挙げたくなりました。

私は秋田県でフリーの記者をしています。

フリーの記者と言うと、地元の人から「どんなこと書いているの」と尋ねられることがあります。「ジェンダー(性のあり方)について書いています」と答えることもあれば「秋田の女の人たちの大変さとか、性差別について書いています」などと伝えることもあります。

地元の人から「あなたの記事を読んでみたい」と言われれば、うれしい気持ちと、「期待」を裏切るかもしれないという覚悟のような気持ちが入り混じります。

ちょうどこの原稿を書いている今日も、取材先で出会った高齢の女性2人が「あなたの記事はどこで読めるの」と関心をもってくれました。スマホで記事を読めるようにしてほしい、とスマホの操作を託されたので、2人の端末に私のサイトをインストールしました。読むのが楽しみだと話す2人の表情を見ながら、少しだけ祈るような気持ちになりました。理解されないかもしれないけれど、ここに書いてきた人たちの「声」が届きますようにと。

ジェンダーを語ることの難しさ

この土地でジェンダーについて語るとき、私は臆病になります。できるだけ反発を受けないように、と身構える習性が顔を出します。

フリーの記者になる前、私は秋田の地元紙で25年ほど働いていました。その時、上司に言われた言葉があります。

「ジェンダーは、やるな」。

ジェンダー、特に性差別の問題について取材をするなという意味でした。今から5年ほど前のことです。

当時の私にとって、ジェンダーの問題ほど関心があり、一方で記事にしづらいテーマはありませんでした。いま振り返ると、上層部の顔色を見て、まわりの空気を読んで「度」を越さないよう注意しながら書いていました。そんなある日、人事異動がありました。異動先の上司が私に向かって開口一番、言ったのが「ジェンダーは、やるな」でした。ジェンダーについて書くことは許さない、という威圧を含んでいました。

この時の私は「なぜですか」と問い返すこともせず、ただ、うなずきました。思いがけない命令に虚を突かれたというだけではなく、うまくやっていかなければという打算が働きました。それまで関心をもって書いていたジェンダーの情報を、私はその日から遮断しました。この足で、しっかり「踏み絵」を踏んだのです。

私はそこで半年ももたず、逃げるように休職し、逃げるように退職しました。

ジェンダーというテーマがこうも人の心をざわつかせ、反発を生み、まるで禁教のような扱いを受けるということを経験しました。ただ、秋田がどうであれ職場がどうであれ、沈黙して逃げたという事実は消えません。私は逃げて、フリーの記者になりました。

女性であり、搾取する側だった自分

「ジェンダーは、やるな」は呪いの言葉でしたが、さまざまな問いを運んできてくれました。

なぜ「ジェンダーは、やるな」なのか。なぜジェンダーについて伝えることは好まれないのか。職場・職種の特質なのか、秋田の特質なのか。相手が「私」だからなのか、それとも「女性」だからなのか。そもそもなぜ私は、いまだにジェンダーと向き合うとき臆病になるのか――。

このような問いをぼんやりと抱えながら一人で取材を続けるうち、ぽつりぽつりと声が届くようになりました。「ここ」で生きることが苦しい、という声です。

たとえば、非正規雇用として働いていた会社から、突然雇い止めにあった秋田市の女性Aさん。

正社員の誰より早く時間外に出社し、水回りの仕事をし、ドロドロになった職場の排水溝を掃除していました。それは女性に紐づけられた仕事であり、かつ非正規であるAさんが中心に担っていました。

雇い止めの取り消しを求めて会社側と戦うことを選んだAさんは、たとえ勝ったとしても「私の居場所は、もうないと思う」と語りました。

全国的に見て、最低賃金が低いほうに位置する秋田県。その中でも、女性は男性より2割ほど賃金が低いという二重の格差が、全体的な構造として存在しています。この格差の背景には、女性のほうが男性に比べて非正規雇用が多いという現実があります。

Aさんの話を聞きながら、ある記憶がよみがえりました。

20年ほど前、私が第1子を妊娠したときのことです。ちょうど同じ時期に、職場で親しくしていたBさんも妊娠しました。しかし私が産休・育休を取得して復帰したとき、職場にBさんはいませんでした。Bさんは、非正規雇用でした。Bさんは働き続けたいと話していましたが、妊娠・出産をきっかけに退職を余儀なくされたのです。

「ジェンダーは、やるな」と上司に言われた時、私は幼い子どもを育てていました。上司の理解なくしては働き続けられない状況にあり、威圧されても「うまくやらなければ」と思っていました。「子育てしながら、男性的な職場で働く私」こそが、性差別の被害者だと信じていました。でも私こそが、さまざまな特権性に生活を守られた「加害者」でした。私は女性であり、搾取している側でした。

「そこに人権はあるのだろうか?」

もう一人、秋田市の大学生Cさんは「秋田に居続けてほしい」という空気がずっとつらかった、と語りました。

県外への就職を希望する学生に「なぜ秋田を出て行くのか」と批判的なまなざしを向ける人。バイト先で失敗するたびに浴びた「そんなんじゃ嫁にいけない」という言葉。「ふるさとを愛し、ふるさとに生きる意欲の喚起」を学校の教育目標に掲げる秋田県。「そこに人権はあるんでしょうか」とCさんは言いました。Cさんは、県外で就職することを選びました。

Cさんの選択についてつづった記事に、読者の方から次のような声が寄せられました。「これは秋田だけの問題だろうか? どの地方にも存在する問題ではないだろうか」

「ここ」で生きることが苦しいと言う時の「ここ」はどこなのか。秋田かもしれないし、秋田以外かもしれないし、日本そのものかもしれない。もしかすると私たちは、共通した何かに苦しんでいるのかもしれない、と思いました。

もう一人、「男らしく」仕事をして稼がなければという思いに苦しんできたDさん。父親は、秋田で名の知れた企業や官公庁の名称を挙げながら「そこ以外の勤め先は認めない」とDさんに言い続けました。Dさんは精神障害などにより、働き続けることが難しくなりました。

さまざまな人の声に触れるたび、私たちを苦しめるものの正体について考えます。ジェンダーとは無関係に思える問題を取材しながら、これは性のあり方がもたらす苦しみなのではないか、と感じることもあります。そして私が聞いたAさん、Bさん、Cさん、Dさんの声は、私のそばにずっとあったものでした。私はその声に気づいていながら、なかったことにしていたのだと思います。

人口減少のなかで

2025年の年末、秋田市飯島(いいじま)にある「老人いこいの家」という公設の施設へ取材に行きました。人口減少によって税収が落ち込む中、市の支出を絞らなければならない。そこで閉鎖の候補に挙がったのが、老朽化が進む老人いこいの家でした。

ここには数人が入れる小さな浴場があり、風呂上がりに休める広間があり、囲碁将棋などを楽しむ和室があります。利用は無料です。この場所は長年、地域の高齢者にとって大切な「いこいの場」になってきました。「ここに来ることが生きがい」と語る高齢者に、何人も出会いました。

秋田県は、国内で最も人口減少が著しい地域の一つです。この先、老人いこいの家のように切り捨てられる場は、おそらく増えていくでしょう。2025年はクマの出没にも悩まされましたが、この問題も人口減少がもたらしたものだといわれています。

人口減少の中で「若い女性」が働きやすい秋田にしよう、とか、子どもたちにふるさとでの結婚・出産を意識してもらおう、といった政策、教育が広がりつつあります。それは人を一人の人間として見るよりも先に、地域を維持するための「母体」「あたまかず」として数えることでもあります。

地域が縮小していると肌で感じるとき、私は反射的に、ジェンダーのことを考えます。ジェンダーは、これまで以上に「そんなことより大事なものがある」「そんなことを言っている場合ではない」と切り捨てられてしまうのではないか。今でも語りにくい性差別の問題はますます語りにくくなり、しまいには「ないこと」にされるのではないかと。

「地域が元気になるような明るい声を」

秋田でジェンダーにまつわる生きづらさを語ると、時折、こんな言葉が返ってきます。

「生きづらい人の話だけではなく、頑張っている人を取り上げてほしい」

「暗い話だけではなく、もっと地域が元気になるような話題を取り上げてほしい」

以前は、このような言葉にずいぶん悩みました。なぜ苦しいと言うことすら許されないのだろうと思いながらも、私は取材をするとき、人々の声を「明るい話」と「暗い話」に振り分けて、明暗のバランスを取ろうとしていました。バランスといえば聞こえがいいのですが、「苦しい」という声を一つ書いたら、その何倍も「前向きに頑張っている」という声を書くことで、苦しいという人の声を結果的に打ち消していました。

いまは、そうはしたくないと思っています。私が出会った声――たとえば、Aさん、Bさん、Cさん、Dさんの声は「暗い話」ではなく「現実」だという当たり前のことに、ようやく気づいたからです。

「明るい話」を望む人と、苦しい現実に直面している人の暮らしが、すっぱり分かれているわけではありません。私たちの社会は、すべてつながっています。誰かの痛みや苦しみをなかったことにしてしまえば、そこから、何かがほころんでいくようにも思います。

身近だからこそ語れない

私事になりますが、2025年の年末、実家の母が手術を受けることになりました。入院当日、母はご飯を炊き、ポットにたっぷりお湯を沸かし、直前まで家の仕事をしていました。手術が終わり、ベッドに横になる母に医師が「早くおうちに帰りたいでしょう」と話しかけました。母は少し考えて「退院すると、家のことやらなくちゃいけないから、そんなに早く帰りたくないです」と言いました。何十年も、毎日毎日、休みなくケア労働を担ってきた母の本音でした。

父は父なりに、母の体を気づかいます。けれど母のようには家のことができません。休みたいと言っていた母は、結局、休もうとしませんでした。

連綿と続いてきた日常ほど、変えることが難しいものはないと感じます。頭のなかに「ジェンダーは、やるな」という呪いの言葉が響いてきます。そんなときは「それでも、ジェンダーをやるからな」と心の中で言い返します。

沈黙してきた自分自身に。

(2026.2.10 / 執筆・写真 三浦美和子)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

三浦美和子Miura Miwako

1976年生まれ、秋田市在住。地方紙記者を経て2023年からフリーの記者。「voice 声」というサイトをつくり、ジェンダー、セクシュアリティ、人権について地方から発信している。

この連載について

あわせて聞きたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。