かつての特攻訓練場は、福島第一原発の敷地となった 「捨石塚」が伝えるものとは

福島県大熊町野上、内陸へと延びる国道288号線から小道へとそれ、小塚溜池の脇を通る静かな林道を進む。時折、緑に覆われた道路標識や民家らしき建物が散見されるものの、人の営みの気配はない。福島第一原発の事故以来、周辺はいまだ、帰還困難区域の中にある。一帯には木々の葉のざわめきと共に、目下を流れる熊川の支流、小塚川のせせらぎだけが響く。

林道わきを流れる小塚川。

草木に覆われ、これ以上進むのは困難だと思われるところで車を止めた。その細道のすぐ脇で、木々の間にひっそりとたたずむ石碑らしきものと、その手前に積まれた石の小山が目に留まった。石碑には「捨石塚」と記されている。

この塚のたどってきた歴史は、長らく明らかにされてこなかった。

小道のすぐそばに残る「捨石塚」

かつてここには、「小塚製炭試験場」があったことが『大熊町史』に記されている。当時の農林省山林局の重要施設として1940年に設置されたものだ。質の良い木炭を効率よく生産する方法や炭焼きの技術を学ぶため、全国から研修生が集まり、製炭実習に励んでいたという。太平洋戦争が始まると、石油などの燃料が不足し、木炭を燃料にして走る木炭自動車などが導入されていたこともあり、製炭試験場の担う役割は大きかった。

当時10歳前後で、両親が製炭試験場で働いていたという高橋六郎さんの証言から、この製炭試験場と「捨石塚」とのつながりが明らかになったのは、ごく最近のことだ。鎌田清衛さんが記した『残しておきたい大熊のはなし』には、当時を知る高橋六郎氏の証言と共に、石が積まれた背景が語られていた。

製炭試験場での実習作業に従事していた若者たちが、研修を終えて地元に戻る前、川の石を携え、この地の守護神である「山神」の碑の傍らに積んでいったものが塚となったらしい。炭の生産に励み、お国のために捨石になる、と。

鎌田清衛さんが撮影した、「小塚製炭試験場」の通称「百俵窯」跡。

この「捨石塚」に積み上げられた石をよくよく見てみると、明らかにごつごつした川の石とは違う、綺麗な丸みを帯びたものがあることに気づく。高橋さんの証言によると、製炭試験場では研修生たちと共に、二、三十人の兵隊たちがそこで働き、「どこの兵隊なのか、どこの出身なのか」と尋ねても口を閉ざしていたという。戦後になり、その兵士たちが「飛行場から来ていた」と周囲から知らされたという。「飛行場」とは、現在の大熊町夫沢など、海に面する一帯に築かれた、旧日本軍の「磐城飛行場」のことだ。

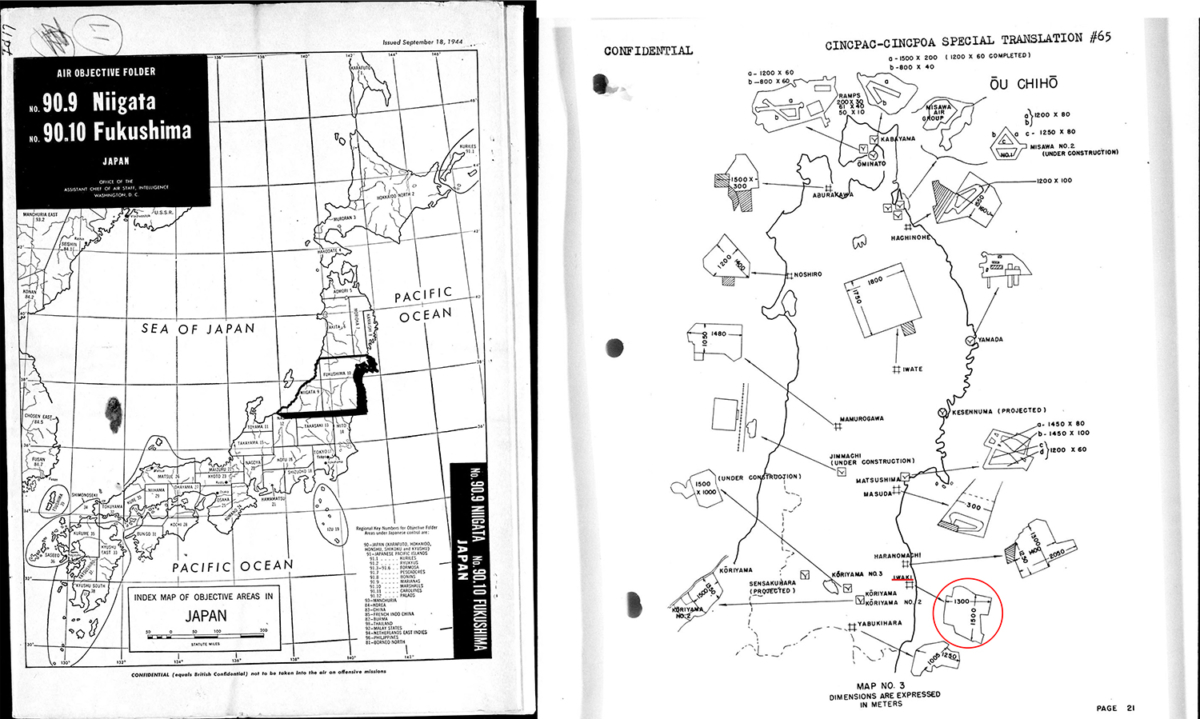

当時の米国戦略爆撃調査団文書の「標的情報」に残されていた記録(米国公文書館所蔵、国立国会図書館デジタルコレクションより)

この地に「磐城飛行場」の建設が決まったのは、1940年のことだった。その後、この飛行場では特攻隊の養成が行われるようになり、訓練が修了すると、兵士たちは薩摩半島の知覧や南方の島々の特攻基地へと配属されていった。特攻訓練生は皆幼く見え、恐らく10代半ばから後半だったのではと高橋さんは振り返っている。「捨石塚」に積まれた丸石は、兵士たちが海から拾い、先に配属先へと向かった仲間たちへの、鎮魂と供養の気持ちを込めてひっそりと積んでいったものだとされる。そうした塚を、飛行場近くに作るわけにはいかなかったのだろう。終戦と共に解体された磐城飛行場は、記録が処分されていたり、戦後とはいえ治安維持法も継続していたことから、積極的に口にする者も殆どいなかったという。こうして長らく詳細が明らかになってこなかった。

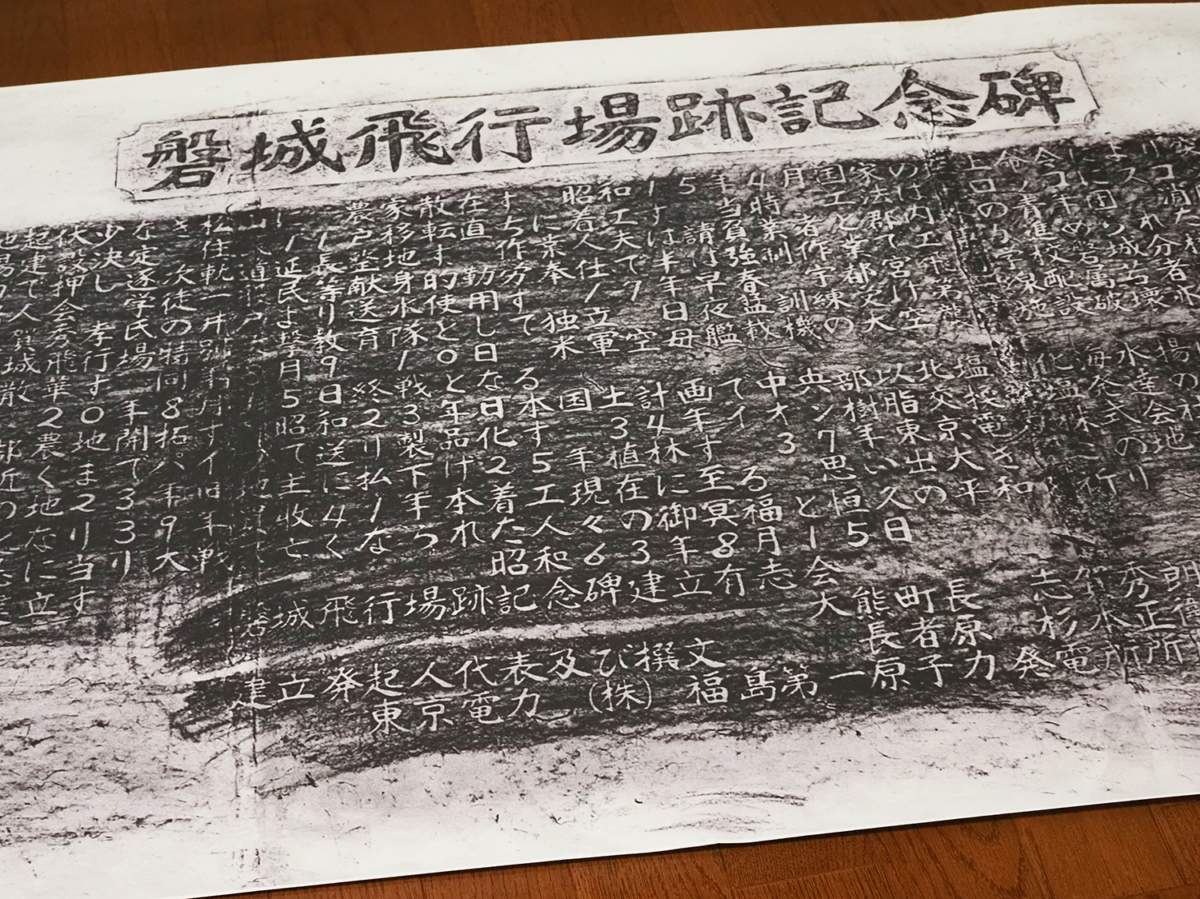

『磐城飛行場跡記念碑』には「この地起伏少なき松山に、農家散在す。昭和15年4月国家の至上命令により突如、陸軍で飛行場建設決定、住民11戸移転直ちに着工す。当時、工法はトロッコにスコップで手積み、人力で押し逐次軌道延長整地す。作業人夫は請負業者と郡内外の青年団、消防団、大日本愛国婦人会、学徒一般民等献身的勤労奉仕で半ば強制作業で工事が進められた。」とある。

鎌田清衛さんが保管している、『磐城飛行場跡記念碑』のフロッタージュ。

実際に「双葉町史」にも、昭和15年(1940年)10月、千人以上の女学校生、職員が動員され、磐城飛行場での「勤労奉仕作業」にあたったことが記されているほか、否応なしに土地が接収されていったという証言が、大熊町内にも、同じく飛行場が建設された原町(南相馬市)にも残る。

長崎に原爆が落とされたのと同日の1945年8月9日と翌10日、磐城飛行場一帯をはじめ、大熊町は機銃掃射など、米軍の猛攻に見舞われることになる。「双葉町史」によると、とりわけ10日の空襲で集落が火の海となり、疎開していた赤ん坊のいる一家が、建物の下敷きになり犠牲となるなど、甚大な被害が及ぼされたとしている。当時の米軍機が搭載していた「ガンカメラ」が、その機銃掃射の様子を生々しく残していた。

米軍の機銃掃射を受ける磐城飛行場(写真提供:豊の国宇佐市塾)

米軍ガンカメラに残された映像。格納庫などが狙われていることが分かる。(米国公文書館所蔵)

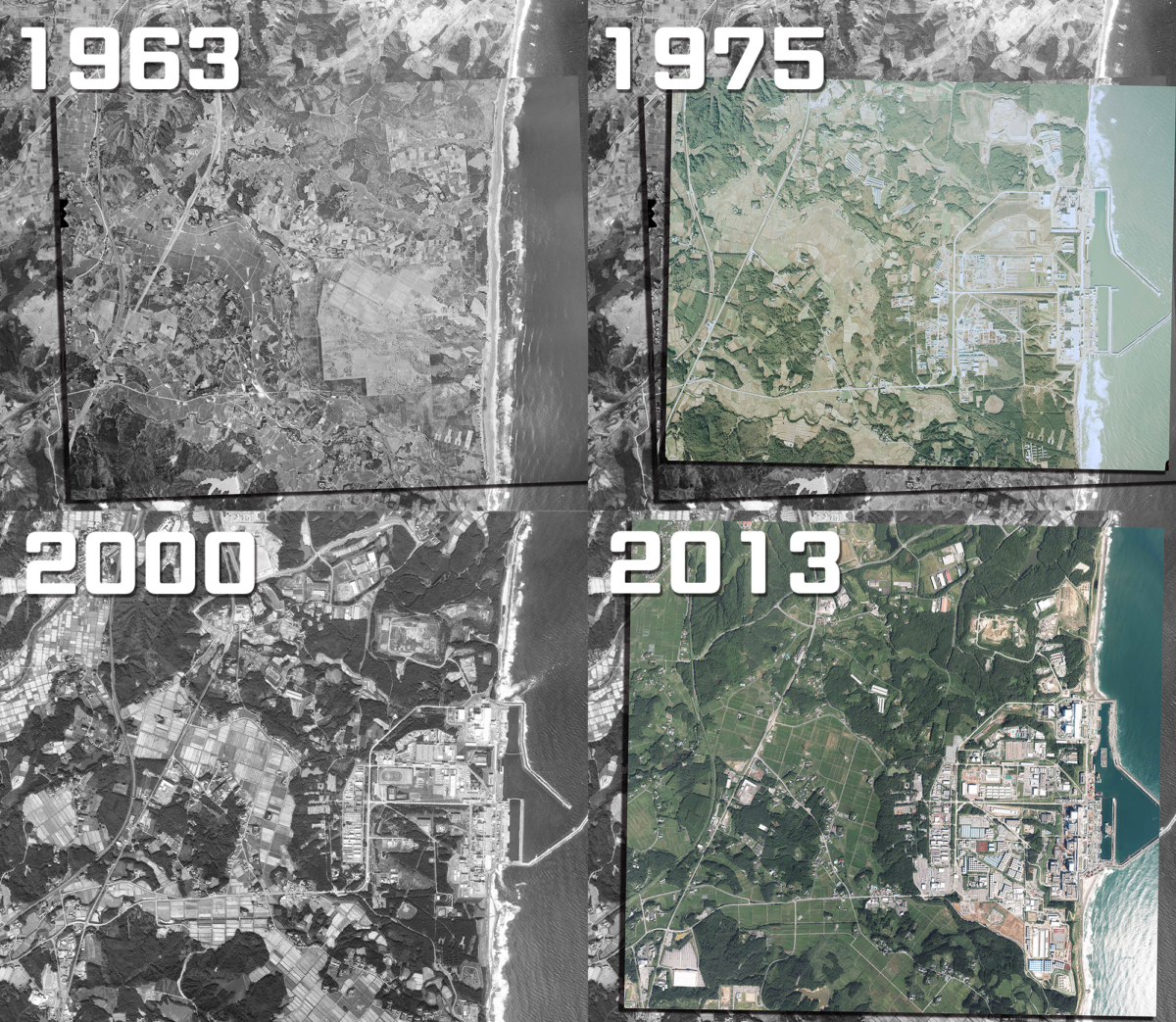

ところがこうした歴史を伝えるはずの碑文は今、東日本大震災にともない発生した、東京電力福島第一原子力発電所の事故による汚染水貯水タンクの近くにあり、通常立ち入ることができない場所にある。そう、福島第一原発用地のおよそ三分の一が、この磐城飛行場の跡地なのだ。

国土地理院データより

国土地理院データより

当時「国策」として軍の飛行場用地として接収され、その後、福島第一原発の建設が始まった。そして今その一帯には、除染に伴い発生した土壌や廃棄物等を管理する中間貯蔵施設が広がっている。この歩みをどう考えればいいのか、「おおくまふるさと塾」の顧問であり、『残しておきたい大熊のはなし』の著者である、鎌田清衛さんに伺った。

―生まれは大熊町ではなく、茨城県内だったと伺いました。

茨城県竜ケ崎の生まれです。その後、昭和19年頃から終戦直後までは、母の姉と妹を頼って、富岡町の夜ノ森で疎開生活を送っていました。父の出身地である大熊に入植したのは、昭和22年、小学校入学前のことです。当時は原始林の中に入って掘っ立て小屋で生活するような状態で、手造りで住まいを作っていました。当時は日本中どこも貧しい生活を送っていたこともあり、米は一年に数回しか食べられませんでした。ほかに食べられるものといったら、親が畑で作った麦や馬鈴薯(ばれいしょ=じゃがいもの別名)です。

生業である梨の栽培は、私が19歳の時からはじめました。戦前から梨の栽培はされていたようなのですが、戦争に働き手が駆り出されたり、「果物はぜいたく品」と見なされたりと、しばらく梨農家にとっては厳しい時代が続いたようです。

現在暮らしている福島県須賀川市の自宅でお話を聞かせてくれた鎌田さん。

―鎌田さんはそんな中でも、洋ナシに目をつけたんですね。

和梨はそれぞれの土地でやっていましたが、それだけでは大熊町のキャッチフレーズ「フルーツの香りただようロマンの里」に合わないんです。香りの強い梨といえば洋ナシ。時間はかかりました。他県へと出向いて行っては適した品種や土地を探して、植え始めるまで3年。実をつけて出荷できるまでには更に年数がかかります。

梨は山から吹くやませ(偏東風)に弱く、その冷たさを上手く乗り切らなければなりません。植えてからいい実がなるまで8年、一人前にするためには13、4年、洋ナシはさらに時間がかかるんです。そのかわり大熊では、食感のシャキッとした、味と香りが引き立った果物がとれ、定評もありました。

大熊町内に掲げられた看板。

―大熊町では梨の栽培面積が100ヘクタール近くまで広がった時期(昭和50年代)もありました。“何もないところだったから産業として原発が必要とされた”といわれがちですが、単純化して語れないところはあるんですね。

何もなかったと一般的にはいわれていますが、原発を誘致するための一つの方便だったとも思います。大熊町は「辺鄙(へんぴ)な場所」のたとえとして、「福島のチベット」と言われていましたが、地元の人間はこの言葉は使っていなかったんです。私からすれば果物作りが波に乗ってきたとき、原発も一緒に入ってきた、という印象でした。

農家として、一日中汗を流して空を見ながら顔を真っ黒にしているよりは、弁当片手にバスに乗って原発で働きに行って、高い給料がもらえる方に人は流れてしまいます。梨栽培を担う人間がいなければ、市場での占有率は下がってしまう。ある程度の量を出さなければ、ブランドとしての価値を保つことができなくなってしまうんです。

梨を買ってもらった人に同封していたチラシ用の写真。

原子力発電所の設置が可能となった理由として、日本原子力産業会議の分析は「周辺の人口分布も希薄であり、近接した市街地としては、約8.5キロメートルに、昭和40年(1965)10月現在人口約2万3000人の浪江町がある」としているが、これに対し『大熊町史』はこう記している。

「東京から遠いこと、人口稠密の地域から離れていることが立地条件として考慮されていることからすれば、いかに技術的に安全性が強調されようとも原子力発電所の性格が如実に示されているといわざるをえないであろう。しかも、浪江町よりも近いところに当時人口7,629人の地元の大熊町、隣接の人口7,117人の双葉町、人口1万1,948人の富岡町のあることは、この説明からはすっぽりと脱落している事実に気づかなければならない。2万人以上の町なら市街地として扱うが、1万人前後の町は配慮の対象にならないという論法が、要するに原子力発電の立地が東京からの距離の遠さを力説する形で適地の判断がなされることにつながっているのである。」(『大熊町史』通史 近代・現代編より)

「安全」を強調しているものの、結局は東京から遠ざけたいものだったのではないのか、人口が1万人前後の小規模の街であれば、配慮に値しないと扱われたのでは、と疑問を呈している。

鎌田さんの梨園だった場所には、フレコンバックが積まれている。

―そして鎌田さんが梨の栽培を初めて50年目に、震災があった。

2011年3月11日は、例年よりも作業が遅れていたので、当日は剪定など残る作業のために畑にいました。立っていられないような長い揺れの間、あちこちでがらがらと屋根瓦が落ちる音が響いてきました。揺れが少し鎮まると、家に駆けていきました。93歳になる母親は3年前から寝たきりで、様子を確認しに部屋に入ると、何が起きたのか分からない様子でした。その後、当時は区長をしていたので、避難してくる人のために公民館を開けて、集落の様子を見て回ってきたところで、公民館の真上の防災無線が鳴ったんです。6号線より東側(海側)は避難しなさい、と。ここにいてもだめだと、手分けして避難を呼びかけてまわりました。地域の中には東電の関係者がいて、途切れ途切れの携帯電話の通話から、原発が危ないらしいことがすでに伝わりはじめていました。

やがて海側から怪我をした人たちが避難をしてきたので、津波がきたのだろうということは察していましたが、余震も絶えず続いていました。

津波襲来直後に撮影した街はすっかり変わり果てていた。時刻は3時58分と記録されている。(鎌田さん撮影)

―その翌日、理不尽な形で故郷を離れることになったんですね。

寝たきりの母を一人にするわけにはいかず、私は家に留まるつもりでした。ところがその日の夜のうちに、原発の3キロ以内は全員避難という知らせがありました。どこを起点にしての3キロなのかが当時はまだ曖昧でしたが、とにかく真っ暗闇の中、懐中電灯を口に加えなかがら寝たきりの母親を部屋から引っ張り出しました。避難所になっていた体育館はぎゅうぎゅうで、そんな場所でおむつ交換はできません。普段は12、3分で行ける道のりを、あちこち通行止めに阻まれながら、1時間くらいかけて妹の家へ向かいました。

翌朝5時頃に、避難所だったスポーツセンターに行ってみると、すでに集落の人は半分くらい、いませんでした。作業服で腕章も何もなく、県の職員なのか東電職員なのかも判然としない人たちが、「車で来た人は西の方に逃げて下さい、ない人は間もなくバスが迎えにくる」と避難者たちに伝えていました。仕方なくワゴン車に母の布団を敷いて移動し、田村市の保健センターで2、3日過ごしました。私の集落は140戸ほどでしたが、散り散りになる中でも何とか電話で連絡をとりあっていました。電話代が月に何万円にもなったこともありました。ところが居場所も連絡先も変わってしまい、誰がどこにいるのか把握はしきれていません。

その年の7月、最初に大熊町内に戻ったときのことが忘れられません。虫の声も鳥の声もせず、沈黙の真昼間でした。この季節に梨畑で作業をしていると、セミが顔にぶつかってくるくらいたくさんいるんです。カラスが1羽、寂しく鳴いていたくらいで、不気味な空気でした。

大熊町側から臨んだ福島第一原発の汚染水タンク。

―この事故が起きるまで、原発の安全性に疑問を抱いたことはあったのでしょうか?

原発に対して、実は内心反対していました。昭和30年代の原水爆禁止署名運動にも携わったこともあったので、安心はしていませんでした。ただ、若かったこともあり、原発を作る、作らないということに何かを言える立場ではないと思っていたんです。絶対に問題がないとは思っていなかったものの、できてしまったものは仕方ない、と。ただ、チェルノブイリの事故からも、一番怖いのはヒューマンエラーだとは思っていました。それさえ抑えれば、日本の技術であれば大丈夫だと思っていました。

―福島第一原発ができたことで、街の様子も変わっていったのでしょうか。

例えば昔は各地区、夏になると旧暦の日付に合わせて祭が行われます。夕方になると太鼓や盆踊りの音がどこかから聞こえてきて、それが1カ月半ほど続くんです。素朴な暮らしがそこにはありました。

ところが原発が入って平日の仕事が忙しくなると、祭の準備などの作業に出られない人が出てきます。それぞれの祭日に合わせていると、祭自体が成り立たなくなってしまうので、まとめて済ませてしまう地域が増えていきました。大きな社会のうねりの中に、自分たちもいつの間にか巻き込まれていったんです。

東京電力の「社員」になるのはエリート中のエリートで、東電に入って社員になるのが子どもたちの夢みたいになっていた時代もありました。

『大熊町史』では、昭和35年(1960年)には43%だった専業農家の割合が、昭和50年(1975年)には10%を切っていることを記している。専業農家の減少は全国的な傾向とはいえ、福島県全体の専業農家の割合よりも低いことから、農繁期における労働力が激減した、つまり原発誘致による雇用の増大が作用したと分析している。

―街の歴史についても教えて下さい。小塚製炭試験場と磐城飛行場は密接な関係にあったようですね。

戦後、資料が廃棄されてしまったり、箝口令が敷かれたりと、飛行場も製炭試験場も長らく何が行われていたのか、詳細が分からないままでした。製炭場で親が働いていたという高橋さんの証言などから、徐々に明らかになっていったのは戦後70年を経た最近のことです。木炭の最上級品はほとんど、軍用に使われたようです。

やがて空襲への警戒が高まると、軍は旧双葉中学校の学生たちを動員して、飛行機の一部を富岡町、夜ノ森公園近くに運ばせて隠したんです。私も竹やぶの中に何機か隠してあるのを、母親に手を引かれながら歩いているときに見たことを覚えています。後から調べて、それが通称“赤とんぼ”と呼ばれた練習機だったと分かりました。当時双葉中学校に通っていた故・佐藤祐禎さん(大熊生まれ・歌人)からも、自分たちがその赤とんぼを引いていった話を聴いたことがあります。

米軍の機銃掃射を受ける磐城飛行場(写真提供:豊の国宇佐市塾)。

「双葉町史」にも、この証言を裏付ける記載がある。当時は“赤とんぼ”が約50機、隊長機のゼロ戦が一機あったが、練習機は当時の双葉中学校の生徒によって夜ノ森公園に、隊長機は双葉中学校の校庭に移されていたため、飛行場の空襲による被害は少なかったという。また双葉中学校の学生たちは、原町(南相馬市)にある飛行場の隠蔽壕(飛行機を攻撃から守るための壕)づくりに一カ月近くの動員があったとも記されている。

―製炭試験場も磐城飛行場も、住人たちの合意形成もなく進められていきました。国によってリスクが押し付けられていく構造は、原発誘致にも重なるようにも思います。

磐城飛行場の敷地のうち30万坪は、戦後の混乱の中、やはり住人たちの知らぬ間に「国土計画興業(当時)」に払い下げられていました(※その後、塩田として使われたが、需要の変化と共に廃れていった)。そこに原発が建設され、事故が起き、今、敷地内や周辺は中間貯蔵施設になろうとしています。

できれば自分の土地も、中間貯蔵施設にはさせたくなかった。国は住人に対しての「大義名分」を作ってくるように思います。「福島のためですから何とかしなければ」、と。町に携わっている人間としては、皆のためなら仕方がない、反対しても仕方がない、町がそういう方針なら、という空気ができてきてしまうんです。

国がやってきた後始末を見ると、大熊の行く末も見えてしまうように思います。富国強兵のために推し進めてきた足尾銅山の鉱毒事件や、高度経済成長のために放置されてきたチッソの水俣病など、こうした問題は何十年経っても「終わり」を迎えられていない、すぐに解決はできないものです。原発の問題も、50年、100年と尾を引いてもおかしくありません。

建設が進む中間貯蔵施設。

―磐城飛行場は防衛のため、原発は国の発展のため、中間貯蔵施設は福島の復興のため、だから我慢すべきだ、と。

それでも声をあげるのは、私たちが使っている土地が、東日本大震災時点の人たちだけのものではないからです。これから100年、1,000年先に生まれてくる人たちも使う大地です。今よりも悪くして残したくないんです。

土地の問題だけではありません。3月11日から、福島県内の「震災関連死」は2,300人をこえています(2020年7月)。双葉郡内では、当時の総人口の1.5%くらいになるんです。人口の1.5%を単純に東京に当てはめてみたら、20万人以上です。把握されているだけで、です。東京で20万人も亡くなったら、皆黙っていないでしょう。いかに馬鹿にされているか、と考えてしまいます。

歴史を紐解くと、国や社会の「大義名分」のため、不都合なものがこの地に背負わされてきた、構造的な問題が見えてくる。そこから享受する利益を、果たして私たちは「豊かさ」と呼べるのだろうか。100年後、1,000年後の大地のために、私たちの未来への選択が、問われている。

鎌田さんが山で集めたどんぐりで作った、自作のマスコットたち。

(インタビュー・写真・文 安田菜津紀/2020年7月)

※本記事の内容はJ-WAVE「JAM THE WORLD」2020年8月12日放送「UP CLOSE」のコーナーで取材リポートさせていただきました。鎌田さんのインタビュー音声など、SPINEARでお聴きになる方はこちらから ⇒リンク

あわせて読みたい

■ 2020夏特集「過去に学び未来を紡ぐ」 (記事は順次更新して参ります)

■ 【取材レポート】大熊未来塾 ~もうひとつの福島再生を考える~[2020.6.12/佐藤慧]

Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の声の中には、これからを生きていく中で必要な「知恵」や忘れてはならない「想い」がたくさん詰まっています。共感をうみ、次の世代へこの「受け取り」「伝える」枠組みを残していくために。皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。