かつて、「隠れコリアン」だった。今なぜ、「ともに」のメッセージを川崎・桜本から発し続けるのか

※本記事では訴訟の内容をお伝えするために、差別文言を記載している箇所がありますのでご注意ください。

Contents 目次

条例に基づき設置された、差別をなくすための公的施設

JR川崎駅から、工場の煙突がひしめく臨海部へと向かうバスに揺られ15分。キムチや総菜が並ぶ桜本の商店街から少し道をそれ、静かな住宅街を進むと、白壁二階建ての「ふれあい館」にたどり着く。玄関をくぐると、目の前の階段には、一段一段に「Welcome」「Chao Mung(ベトナム語)」と、様々な言語で歓迎の言葉が貼られている。

多文化交流施設、「ふれあい館」。

「ようこそ」と館長を務める崔江以子(ちぇ・かんいぢゃ)さんが朗らかに迎えてくれた。館内を歩いてみると、宿題に集中する子どもたちもいれば、ただそこでおしゃべりをしている高校生、運動ができる部屋で駆け回る小学生たちもいて、それぞれが思い思いの時間を過ごしていた。一階奥の部屋では、夕方になると朝鮮語の教室が始まり、地域の大人たちが集まってくる。

ふれあい館の特徴は、差別をなくすなどの目的を掲げ、100%公金で、条例に基づき設置をされている公的施設という点だ。条例を土台にしているからこそ、時の首長の恣意的な判断で突如閉鎖される心配も免れる。

川崎市の人口約150万人のうち、国籍だけで見れば、外国籍者は3%、4万5千人ほどだ。ただ、そのうちの約4割が、南部に位置する川崎区に集住していることに着目したい。川崎区役所管轄では、10%近くが外国籍ということになるほか、国籍は日本であっても、外国にルーツのある市民も多く暮らしている。

とりわけ桜本は、在日コリアンの集住地区として知られている。戦前、臨海部に大規模な工場が誘致され、植民地支配下の朝鮮半島から渡日を余儀なくされた人々も、そこに集ってきた。焼け野原になった後も、同胞を頼りに多くのコリアンたちが桜本やその周辺に暮らすようになった。生活は厳しかったという。江以子さんのオモニ(お母さん)は幼い頃、ひもを付けた磁石を引きずり、川崎駅前から、桜本よりもさらに海寄りの池上町まで歩き、鉄くずを集めて生活の糧にしていたハルモニ(おばあさん)の手伝いをしていたそうだ。

アパートや民家がひしめき合う池上町。

ふれあい館の運営法人である青丘社のはじまりは、1969年に教会が母体となって開いた保育園だった。江以子さんは語る。

「在日コリアンのこどもに対する地域の入園差別が生じたことをきっかけです。“外国人でも、日本人でも、障害があってもなくても、貧困でも、誰でも入れる保育園を作ろう”っていうのが出発点だったんですよね」

保育園で大切にしてきたことのひとつが、「民族名を呼び名乗ろう」だった。我が子に、自分たちの世代のように出自を隠して生きるのではなく、ありのままで生きて欲しい――そんな親たちの思いも重なり、徐々に保育園での実践は根づいていった。

ふれあい館で館長を務める崔江以子さん。

ところが卒園後、子どもたちが一番初めに出会う“社会”である小学校で、名前でいじめられたり、からかいの対象になってしまったりという問題に直面した。保育園でだけ「民族名を名乗ろう」と懸命に続けていても、子どもたちのその後を支えきれないのではないか――活動に携わってきたボランティアたちは、そんな子どもたちの居場所として、学習活動、余暇活動を手弁当で展開しはじめた。

さらに子どもたちが成長していくと、生活に直結する切実な問題にも突き当たっていく。

「川崎南部は特に、差別や貧困などの生活課題がとても深刻です。当時は特に、国籍の壁で就職の難しい子どもたちが、“焼肉屋か、パチンコ屋か、ヤクザにしかなれないじゃないか、自分たちはどうせ朝鮮人だから”って、学びを得て幸せに生きることを諦めてしまっていたんです」

そんな在日3世の若者たちを、保育園に携わってきた大人たちが、夜の街へと追いかけ、礼拝堂の椅子をどかして、みんなで語り合った。

かつての教会。今は取り壊され、新たな拠点に生まれ変わろうとしている。

「どうして朝鮮人に頭を下げなきゃ……」から見えた地域のニーズ

親たちの訴えや、調査報告など様々な資料から、市の側も「差別がある」こと、「その対策が必要」である事を認めた。川崎市は1988年にこの施設を設置し、運営を青丘社に委託。2006年からは体制が変わり、指定管理者としてふれあい館の事業を青丘社が受託している。

その設置自体も、当初から地域社会の中ですんなりと受け入れられてきたわけではない。元々1986年だった開館予定が2年遅れたのは、「反対運動」が起こったからだった。

「仲良く暮らしてるのに、まるで自分たち日本社会側が差別してるみたいじゃないか」と主張する反対派を、川崎市は2年間、説得し続けた。町内会と話し合いを続けてみると、徐々に反対する人々の心の奥底にある「本音」が漏れ聞こえるようになった。

「市の施設を自分たちが借りる時に、どうして朝鮮人に頭を下げなきゃいけないんだ」

そんな声からも、かえってふれあい館の必要性が浮き彫りになった。最終的には広く運営について地域や市民に公開をし、透明性を確保していくこと等で合意する。今では0歳から100歳を超える高齢者までが利用する施設となった。

ふれあい館の玄関を開けると、様々な言語の挨拶が目に飛び込んでくる。

地域が抱える課題は、若者の貧困、高齢者の孤立、子育て世代の悩みまで多岐にわたる。

「例えば2000年に始まった介護保険事業は、在日一世の高齢者が自分で申込むにはあまりに複雑で、ハードルが高いものでした。でも、戦後の差別と貧困が厳しい中、一生懸命に生きてきたハルモニたちは、なんでも“できる、できる”って言っちゃうんです」

働き詰めだった一世たちには、識字の問題も立ちはだかる。「豊かな老いのときを保障したい」と、青丘社が介護事業を立ち上げた経緯にはこうした背景があった。

言葉の壁に突き当たるのは高齢者だけに留まらない。ニューカマーである外国人家庭からのニーズも増えているという。

「学校の先生は、電子辞書片手に“あなたのお子さんは頑張ってます”って一生懸命、親たちに伝えようとするんです。だけど本当に親御さんたちが聞きたかったのは、“じゃあどうして筆箱の鉛筆がいつも折れてるの? どうしてノートが破かれてるの? どうして学校行くとき朝泣くの?”かもしれません。でもそれが、聞けないんですね」

ふれあい館は親たちへの通訳活動を続けながら、必要な制度への架け橋となることを大切にしてきた。

こうして館長として忙しく奔走する江以子さんだが、元々は「隠れコリアン」として、自身の出自を隠して生きてきたのだという。自身につけられたのも、「えいこ」という日本の名前だった。

工場が立ち並ぶ、川崎区の臨海部。

ふいにかけられた「お前のかあちゃん、朝鮮だろう」

江以子さんは桜本で生まれ、隣接するコミュニティで育ってきた。幼い頃、ハルモニが焼肉屋を営み、アボジ(お父さん)もオモニもその店を手伝っていた。江以子さんは次第に、家族が集い大人同士で「秘密の話」をするとき、日本語ではない言葉で話していることに気づいていった。小学校に入学し、友人の家に遊びに行っても、家にある飾りや布団のシーツなどがどこか「違う」のだ。

ある日、3歳年上の姉と一緒に登校していたときのことだった。二人をはじめ、何人かの子どもたちが開門時間前に校門にたどり着いたため、用務員さんが鍵を開けるのを待っていた。そんな折、姉が同級生に「お前のかあちゃん、朝鮮だろう」と唐突に言われたのだ。突然の出来事に、姉は黙ってしまった。ほんの一瞬の出来事だったが、江以子さんも、自分の中の触れてほしくないところに触れられてしまった感覚があった。

それ以降、姉も、そして江以子さん自身も、ルーツを隠すことに力が入った。

中学入学後、扁桃腺の病気で入院したときも、通名で病院に入院させてほしい、友達が見舞いにきてくれたら出自ばれてしまうから、と親に懇願した。オモニはそれを否定せず、黙って江以子さんの願い通りにしてくれた。

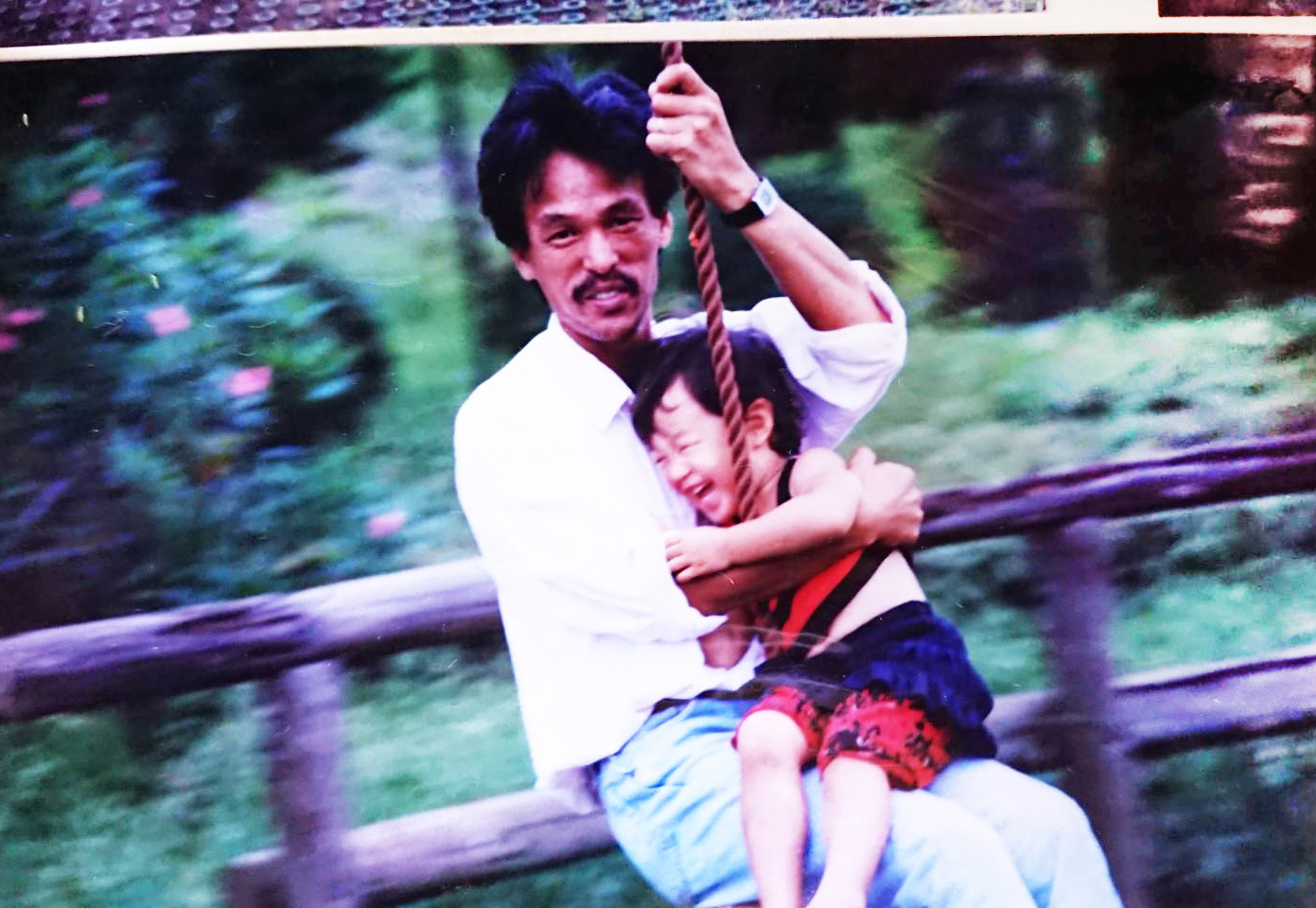

アボジ(おとうさん)に抱っこされた、幼い頃の江以子さん。

転機が訪れたのは、高校時代だった。江以子さんを気にかけて度々声をかけてくる教員から、「ふれあい館に行ってみないか?」と度々誘われるようになった。彼は、外国人の人権問題に長らく関わっている教員だった。声をかけられるのが疎ましい反面、なぜそこまで踏み込んでこようとするのか、ほんの少し気になってもいた。

初めてその教員と足を踏み入れたふれあい館は、驚きの連続だった。職員同士が「キムさん」「パクさん」と民族名で呼び合い、同世代の高校生たちが「アンニョン」と挨拶をしてくる。日本人の子どもが在日コリアンの子どもを、ごく自然に朝鮮名で呼んでいる。ただただそれが衝撃で、そして羨ましかった。

通ううちに、出自を隠さなければならない時の気持ちなど、これまで他人とは分かち合えなかった話ができる同世代の友達もできた。これまで読んだこともなかった本の数々にも出会うことができた。

次第にふれあい館では、肩の力を入れることなく、自分に嘘をつかずに自然体で過ごすことができるようになっていった。その一方で、学校では常にどこか緊張している自分がいた。

「それが日常だったはずなのに、嘘つかなくていい場所を知ってしまうと、嘘をつく空間に力が必要になってしまうんです」

ハルモニたちが集う「トラジの会」で、一人ひとりと挨拶を交わす江以子さん。

その頃、ふれあい館の職員の何人かが、在日コリアンの戦後補償の裁判支援を続けていた。

朝鮮半島出身の人々は、日本の植民地時代は「日本人」とみなされ、戦時中は日本軍として戦場へと派兵されていった。ところが日本が独立した1952年発効のサンフランシスコ平和条約を受けて、日本国籍を一方的に剝奪されることになってしまう。

同年、負傷した軍人、軍属、あるいはその遺族を支援する「戦傷病者戦没者遺族等援護法」が施行される。その付則には「戸籍法の適用を受けない者については当分の間、この法律を適用しない」とあり、日本国籍者以外の人々はこの「当分」という曖昧な言葉と共に、支援の対象外とされてしまったのだ。江以子さんはその訴訟の学習会に声をかけられ、参加するようになった。

ところが、原告の訴えは届かず、最高裁で敗訴が確定することになる。今の社会制度の中で、こんなにも理不尽なことがまかり通るのかと、やり場のない怒りがこみ上げた。

「それまでは、出自を隠すのは自分の弱さで、自分が変わらなければいけないって思って生きてきたんです。でも、この裁判の結果を目の当たりにして、変わらなければならないのは社会の側ではないかって、より強く意識するようになりました」

高校3年生の時、「えいこ」から「かんいぢゃ」という民族名で生きていくことを決意する。その後、ソウルへの留学を経て、江以子さんは「ふれあい館」の職員となった。

ネット上に溢れた凄まじい差別と脅迫

JR川崎駅近くでは、2013年ごろからヘイトデモが繰り返されるようになる。2015年11月、そして2016年1月、ついにその「デモ」は桜本まで迫った。「一人残らず出ていくまでじわじわと真綿で首を絞めてやるからな」というかけ声と共に始まり、「朝鮮人、空気が汚れるから息するな」「朝鮮人は敵だ、敵に対して死ね、殺せというのは当たり前だ」と、醜悪の限りを尽くしたような言葉の数々を路上で投げつけながら進むそのデモ隊を、差別に反対する「カウンター」側が路上にシットインするなど、体を張って阻止した。

当時、市のパブリックコメントに寄せられた小学生のイラスト。

江以子さんはなんとかこのデモを止めさせるようと警察に相談したが、「根拠法がない」の一点張りだった。市民の自助努力でなんとか、直接的な攻撃を防いでいるギリギリの状況も、いつまで持ちこたえられるか分からない。川崎市、法務局、そして国会まで江以子さんは働きかけ、3月には、参院法務委で参考人として「私の心はデモで殺されました」と、事態の深刻さを訴えた。

同年5月には「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消にむけた取組の推進に関する法律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立し、6月には横浜地裁川崎支部が、「憲法の定める集会や表現の自由の保障の範囲外であることは明らか」とした上で、桜本を標的にしたデモの差し止めを認める仮処分を出した。

こうしていったんは、桜本に差し迫った危険は回避したものの、それだけで平穏な日々が戻ってくるわけではない。江以子さんは、顔と実名、職場を出し、声をあげ続けてきた。そのまっとうな主張が標的となり、凄まじいネット上のヘイトが溢れていくことになる。

ひときわ悪質なアカウントは、まるで江以子さんのすぐ近所に暮らしているかのようにほのめかした上で、「ナタを買ってくる」「チョーセンはしね」と、身体的な危害を加えるとする脅しの書き込みを、2016年2月から毎週末、1年半に渡って続けた。こうした書き込みが心身をすり減らし続け、江以子さんは片耳の聴力を失うなど、精神的な影響が体にも表れていった。表札をはずし、小学生だった次男が自身の子どもだと分からないよう、玄関から一歩出ると別々に歩き、バスに乗っても離れて座り、「他人のふり」をしなければならなかった。

ぎりぎりの精神状態でも、江以子さんは粘り強く、行政や議会にも働きかけを続けてきた。

今も続く川崎駅前でのヘイト街宣で、プラカードを掲げるカウンターの人々。

その積み重ねが実り、川崎市では2019年12月に、全国で初めて刑事罰付きのヘイトスピーチ禁止条例が全会派賛成で成立した。江以子さんは、ふれあい館に通うハルモニたちが歓喜する様子が忘れられないという。

「誰も自分の声を聞いてくれない人生を送ってきたハルモニたちが、自分たちの声が届いて法律ができた、条例ができた、ということを心から喜んだんです。あるハルモニは“やっと川崎市民になった気持ちです”と綴っていました」

こうして宝物のような条例ができた矢先、ふれあい館を揺るがす事件が起きる。

判決文から抜け落ちた「差別」の文言

2020年1月、ふれあい館宛に「在日韓国朝鮮人をこの世から抹殺しよう」などと書かれた年賀ハガキが届き、その月末には、川崎市の事務所に「ふれあい館を爆破する、在日韓国人をこの世から抹殺しよう」などと書かれたハガキが送られてきた。

犯行に及んだ男性が逮捕されたのは、およそ半年後の6月のことだった。加害者である荻原誠一氏は当時69歳、川崎市職員として定年まで勤めあげた人物だった。判決は、懲役1年の実刑。荻原氏側は控訴しなかったため、刑が確定した。

定規とペンで機械的な、けれどもおぞましい文字を書き連ねていたこの荻原氏は、自身の行為を「差別」と認めながらも、最後まで被害を受けたふれあい館などへの謝罪の言葉は口にしなかった。多くの関係者、利用者を脅かした罪は、「予想を上回る刑」であったとしても、現行の法律ではたった1年なのだ。そして判決文には、「差別」という文言は見当たらない。この社会にはいまだ、差別を包括的に禁止する法律は存在しない。

脅迫年賀状がふれあい館に届いてから、多くの励ましの声が施設に寄せられた。

「私が朝鮮人だからこんな思いをさせてしまってごめんね」

2021年2月、寒さの中にもわずかながら、午後の日差しの温かさを感じる日だった。この日、東京高裁の法廷に、江以子さん、そして大学入学を間近に控えた息子の中根寧生さんの姿があった。この日、寧生さんに対するヘイトスピーチを記したブログを書いた、大分県の60代男性に対して慰謝料などを求めていた裁判の、控訴審が始まったのだ。

被告は「写楽・・・支那・韓国朝鮮の真実『写楽』ブログ 日本が大好きでアンチ&排除支那韓国朝鮮ブログ」(タイトルは当時)のブログ主だ。

男性は2018年、川崎で開催されたイベントについて報じた地元紙で、当時中学生だった寧生さんのコメントが紹介された記事をブログに掲載した上で、「在日という悪性外来寄生生物種」「チョーセン・ヒトモドキ」などという言葉を並べ、寧生さんにネット空間上で差別の言葉を吐きかけていった。

2019年1月、男性は侮辱罪で科料9千円の略式命令を受け、2020年5月の民事訴訟でも、横浜地裁川崎支部が慰謝料と弁護士費用、計91万円の支払いを命じる判決を出していたが、より厳しい判決を求め、寧生さん側は控訴していた。

被告席には代理人のみが座り、原告席には弁護士の師岡康子さんと神原元さん、寧生さんと共に、江以子さんの姿もあった。

「私の子どもが“人もどき”って言われたのは、すごく堪えました。寧生は中学で野球、高校でアメフトに打ち込んで、友達もたくさんいるけれど、彼の6年間の日常はずっと、差別との闘いだったんです」

江以子さんは裁判の道のりをこう振り返った。

寧生さんはしっかりした足取りで、けれども少し緊張した面持ちのまま、裁判所の中央に進んだ。裁判官をまっすぐに見つめながら、意見陳述が始まった。地元の街がヘイトスピーチの被害を受けた苦しみ、両親がつけた大切な自身の名前を「通名などという『在日専用の犯罪用氏名』」と書き込まれた深い痛み、語るにも苦痛を伴うはずの出来事の数々を、寧生さんはよどみなく語っていった。

「警察に相談に行った際に、僕は苦しくて泣いてしまいました。その帰り道、母は“私が朝鮮人だからこんな思いをさせてしまってごめんね”と言いました」

ここまで語り、寧生さんは声を詰まらせた。思わず江以子さんもハンカチで目頭を押さえる。アメフトに打ち込んできたがっしりとした肩が、小刻みに震える。家族の平穏な日常を砕かれた悔しさが、その背中から波動のように伝わってきた。裁判官は終始目を逸らすことなく、じっとその言葉に耳を傾けた。

2021年5月、東京高裁は、一審を上回る慰謝料など計130万円の支払いを被告側に命じた。ネット上の一度の書き込みに対する裁判の慰謝料としては高額だ。かつ、差別そのものが人格権侵害であり、独立した違法要素であると認定した画期的な判決でもあった。

判決後の会見に臨む寧生さん(右)。

判決後の記者会見に、寧生さんは初めて実名と顔を出して臨み、毅然として語った。

「オモニは今日も防刃ベストを着ています。これまでずっと顔を出して差別と闘ってきたオモニが今もなお、レイシストの的となっています。今日僕が、この判決の節目に顔や名前を出したのは、その集中している被害の矢を、少しでも減らせるのではないかと考えたからです。そしてオモニのように、差別を許さない仲間が増えると信じていたからです」

会見も終盤に差しかかった頃、テレビ記者が寧生さんの後ろに座る江以子さんに、「お母さんの崔さんにも一言」と求めた。

一瞬の沈黙の後、師岡さんが口を開く。

「寧生さんは今回、自分が前に出てそうした江以子さんへの加害を減らしたいという思いを話しています。江以子さんにここでまた表に出てほしいというのは筋が違うのではないかと思います」

師岡さんは記者たちを見まわして、こう続けた。

「皆さん、差別をなくすためにここに来て下さっていると思いますが、報道されることで、寧生さんに対するさらなる攻撃があることも予測されます。だからこそ今後も、差別をなくすためにメディアにも頑張ってほしいと思っています。裁判をすることには苦痛も伴いますし、差別をなくすための法制度につながるような報道をぜひお願いしたいです」

「差別がないことが、一番幸せ」

2021年3月、またしてもふれあい館に脅迫の手紙が届いていた。「日本人ヘイトを許さない会」を名乗り、館長宛に送られてきたその手紙には、タイプされた文字で「朝鮮人豚ども根絶やし最大の天罰が下るのを願ってるコロナ入り残りカスでも食ってろ」という文言と共に、「死ね」の文字が14回も繰り返されていた。さらに封筒には、菓子の空き袋が入れられ、「コロナ入り残りカスでも食ってろ」などと記されていた。江以子さんは脅迫の疑いで警察に告訴したが、犯人は今も特定されていない。

ある時、ふれあい館に集ったハルモニたちが、差別に対しての思いを綴っていた。

「ねえ、しあわせってどう書くんだっけ?」と尋ねてくる一人のハルモニの手元の紙に、私は大きく、「幸せ」と綴った。「そうだ、そうだったね」。一文字一文字、その意味を噛みしめるように、そのハルモニはゆっくりと筆を進め、一行の作文を完成させた。

「差別がないことが、一番幸せ」

2021年4月、桜の木の下でハルモニたちが開いたささやかな集い。

その幸せを守り、「ともに」のメッセージを発し続けるため、江以子さんは今日も、ふれあい館で温かく、人々を迎え続けている。

江以子さんや、桜本の取材を通して、改めて思う。差別の問題は、社会的マイノリティの受け止め方の問題ではなく、マジョリティ側の態度の問題だ。その「当事者」が声をあげ、差別を防ぎ、また被害が生じてしまった際の受け皿となりえる仕組みを築いていけるかが、強く問われている。

(写真・文 安田菜津紀)

あなたのルーツを教えて下さい

左右社

1,980円 (税込)【2022年2月刊行】

安田菜津紀による、多様なバックグラウンドの人々へのインタビューの他、入管収容問題、ヘイトスピーチの問題、さらには自身のルーツについて綴った一冊。書籍詳細はこちら

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。