韓国文学が描く民主化―戒厳令と犠牲の忘却(真鍋祐子さんインタビュー)

2024年12月3日夜、韓国の尹錫悦(ユン・ソギョル)大統領が布告した「非常戒厳」は、市民や国会議員の迅速な行動により数時間後には解除されました。こうした権力の暴走に対する市民の行動の背景には、過去の凄惨な歴史があります。

「済州4・3」や「光州民主化運動」など、日本の植民地支配と地続きの構造は、多くの文学作品にも描かれてきました。

東京大学東洋文化研究所教授の真鍋祐子さんに、韓国の民主化運動の歴史や、今年ノーベル文学賞を受賞したハン・ガン氏の作品などについて伺いました。

犠牲の上の民主化を破壊した「非常戒厳」

――12月3日の夜、突然の非常戒厳が宣布されました。第一報を聞いた時、どう感じられましたか。

たまたまフェイスブックを眺めていたのですが、ほぼリアルタイムで韓国の知人から速報記事がシェアされてきました。「嘘だろう」というのが最初のリアクションだったのですが、色々な情報を見るとどうも本当の事らしい。一瞬目の前が真っ暗になりました。

軍事独裁政権時代に韓国で生活したことや、私自身が北朝鮮の工作員に疑われて通報された体験はありますが、さすがに戒厳令が出された時代の経験はありません。一体どうなるのか、とにかく怖かったです。

まず脳裏に浮かんだのが、『韓国人権紀行 私たちには記憶すべきことがある』を書かれた朴來群(パク・レグン)さんのような活動家の方々のこと。それから民主化運動で犠牲になった方々の遺族会の方たち、その中でも90歳近くなった今も国会前でテント籠城を続けている方々のことです。

また私は今、拷問で亡くなったことが1987年の民主化運動「6月抗争」のきっかけとなったソウル大学の学生、朴鍾哲(パク・ジョンチョル)さんのお父様が遺した日記帳について、資料調査をしているのですが、調査を快諾してくださった朴鍾哲さんのお兄さんや、「朴鍾哲センター」スタッフの皆さん、6月抗争のドキュメンタリー映画を撮影されている監督さんなどが瞬時に浮かんできて、この先無事でいられるのか、ものすごく不安になりました。

同時に、私自身ももう韓国に入れないだろうと思いました。1970年代に金芝河(キム・ジハ)の詩をもとにした画集を作ったことで韓国への入国を拒否された画家の富山妙子さんのように自分もなるかもしれないと、覚悟しました。

そして、その次に浮かんできたのが、光州民主化運動――韓国では5.18と書いて「オーイルパル」と呼びますが、この5.18以来、民主化のために闘ってきた、民主化運動の犠牲者たち一人ひとりの遺影の写真です。

6月抗争の直接的な口火を切った延世大学の学生、李韓烈(イ・ハニョル)さんという催涙弾の直撃を受けて亡くなった方のお母さんと話していた時のことですが、「民主化闘争の夥しい犠牲があってこそ実現した民主化の、おいしい実の部分だけを貪り、死者の犠牲を忘却するのは、民主化のために捧げられた多くの命を無駄に盗む泥棒のようなものだ」とおっしゃり、私の前で急に泣き出されたことがありました。その時のお顔が思い出され、この非常戒厳はそうした犠牲を踏みにじったのだという思いが押し寄せてきました。

多くの犠牲の上でようやく勝ち取られた民主化という制度の恩恵にあずかって大統領になった人間が、自らそれを破壊した。朴槿恵(パク・クネ)元大統領でもやらなかった非常戒厳を布告した尹錫悦という人は、泥棒そのものだと憤りを覚えました。

――非常戒厳が宣布された直後には、多くの市民がすぐに国会前に集まり、議員たちも次々国会に入って、宣布から2時間半ほどで解除要求が議決されました。ここまで迅速な行動を取れたその背景はどうご覧になっていますか。

非常戒厳令が布告されたと同時に「国会を目指さなければならない」という瞬時の判断力と瞬発力は、1970〜80年代を経験した人たちには当然のものですが、下の世代にとっては、歴史の教訓がきちんと活かされたからこそできたことだと思います。5•18が民主化運動として名誉回復されたあと、民主化に関する人権教育がされてきたことの成果だと思いました。

こうしたことを「5•18学習効果」と表現している光州の歴史学者がいます。直接経験していなくても、学校教育や市民講座などの社会教育活動を通して「(戒厳令下で弾圧が行われた)5•18とは何だったのか」の学びを基盤とした民主主義教育の積み重ねがなされてきました。その結果、当時を知る人たちだけでなく、その下の世代の人々もすぐさま国会に向かった。こういう事態の時に次に何が起こるか、事前に歴史から学んでいたということだと思います。

ソウル在住のある民主化運動の研究者は、戒厳令解除のために塀をよじ登って国会に突入した国会議員たちの多くはかつて民主化運動を担った歴戦の闘士だった、だからこそのあの瞬発力だったと評価していました。ここで言う瞬発力とは、塀をよじ登ってでも食い止めなければならないという、その勇気のことです。最長老では金大中(キム・デジュン)元大統領の秘書だった82歳の朴智元(パク・チウォン)さんや、67歳になる国会議長の禹元植(ウ・ウォンシク)さんも塀を登って国会に入りました。

民主化運動をおもに担ったのは今の50代後半から60代にかけての世代で、現在63歳の尹錫悦も同じ世代なのですが、その人たちが逮捕されたり拷問も厭わず民主化運動を闘っていた同じ頃、司法試験のために9年間浪人をしていた。勉強部屋に閉じこもっていた尹錫悦には(議員たちが塀を乗り越えて来るとは)想像もつかなかったのだろうと、その研究者は述べていました。

もうひとつ、韓国で今年大ヒットを記録した『ソウルの春』という映画があり、この映画を通した学習効果を指摘する意見もけっこう見かけました。

今年5月に光州で私が出席したシンポジウムに、この映画に出演した俳優のキム・ウィソンさんも登壇されていたのですが、この方もキム・ソンス監督も「ソウルの春」(1979年の朴正煕(パク・チョンヒ)暗殺後に民主化運動が高まった時代)の世代で、「自分たちは何のために作品をつくるのか」という歴史に対する責任意識をもって映画制作にあたったと話されていました。こういう方々によって作られたエンタメを通した学習効果の、一つの事例だったとも言えると思います。

月並みな言い方にはなりますが、やはり歴史を学ぶことの大切さを認識しましたし、5•18以降の民主化闘争が光州で起こったことの真相究明や死者に対する名誉回復、あるいは責任者の処罰を求める運動とセットになって闘われてきたこと、「あったことをなかったことにしてはいけない」という闘いの積み重ねの意義について、あらためて思わされました。

こうした多元的な意味合いは日本からはあまり見えていないのではないかと思います。

民主化後も残る「過去の積弊」

――韓国では軍事独裁政権が崩壊した後も、諜報活動や思想犯の取り締まりが続いてきました。民主化後もまだ社会の中にそれが崩される危うさが残っているのか、今回の事態を踏まえてどうご覧になっていますか。

1987年6月の「民主化宣言」の数年後には、韓国の学者はこれを「漸進的民主化」と論じています。民主的な制度が整えられたとしても、それを運用する中の人については分けて考えられなければなりません。運用する側の思考や文脈まで民主化されていると言えるのか、理念を理解しルールに基づいて行使できているか、そういう自省的な議論が1990年代には既に韓国の中で行われていました。

日本のメディアでは、今回の事態を受けて韓国の民主主義は未熟だと言っている人がいますが、この点については日本も同じであるという前提にまず立つ必要があります。

その前提の下で、韓国にはいわゆる「過去の積弊」が残っていると言えます。

1つ目は「縁故主義」というものです。尹錫悦については就任当初から指摘されていましたが、側近を自分の出身である検察出身者で固め、また検察の人事を自身に都合の良い「親尹派」の人物で固めた。妻である金建希(キム・ゴニ)への様々な疑惑封じのためではないかとも言われています。

また、軍内部の幹部を出身高校である沖岩(チュンアム)高校の同窓で固めるという動きがあり、「沖岩派」と呼ばれていますが、今回の非常戒厳宣布時に国防長官だった金竜顕(キム・ヨンヒョン)もこの高校の卒業生でした。

もう一つ、就任当初から指摘されていたのは、尹錫悦・金建希夫妻の背後にいる宗教者の存在です。この宗教者が、尹錫悦が司法試験6浪目の時、「あと3年辛抱すれば必ず受かる」と託宣し、その通りになったので、尹錫悦はより信心を深めたという都市伝説のような、笑い話のような話が、就任当時に韓国のネット民の間で拡散されていました。特に金建希が占い好きだという話は、朴槿恵と似ている部分が多いですが、そういう縁故主義にまみれていると言ってもいいと思います。

「過去の積弊」の2つ目は「権威主義」で、これは「親日派」の問題と深く結びついています。韓国における「親日」とは、日本のメディアや政治家がよく言う、日米韓軍事同盟に親和的で、同盟関係強化のために歴史問題は水に流すとして、日本の言うことを聞くという、感情的な親日・反日の二元論の意味ではありません。

韓国の人たちが言う「親日派」とは、日本統治期に日本帝国主義にたいへん融和的で、そこで得た利益を戦後も既得権としている人や、そういう社会の仕組み自体を肯定するような考えを持つ人のことです。

1945年の解放後3年間、米軍政が38度線以南を支配統治し、「反共の砦」を理由にソ連に対する緩衝国家としての国家建設を急ぎました。朝鮮人自身の手による植民地主義の清算や国家建設を妨害し、大日本帝国が残したインフラを元に、警察・軍隊・教育といった社会制度を引き継ぐかたちで、植民地支配に協力的だったいわゆる「親日」の人材をそこにあてがったわけです。たとえば警察では日本統治期に特高刑事だった人が拷問のやり方などを引き継ぎ、また日本統治期に検事となり「親日検事」と呼ばれた人物が70年代末まで検察のトップを務め、拷問やそれによる不審死に手を貸してきました。

その結果、制度や人材だけでなく、統制を利かせるための独裁性や暴力性まで引き継いでしまい、日本の「治安維持法」を下地とした「国家保安法」(1948年制定)を初代大統領の李承晩(イ・スンマン)がつくり、「敵―我」の二分法で国民を隷従させるようになっていきました。

李承晩に始まる歴代独裁政権は、自分たちに意義を唱える者たちを弾圧し「アカ」として処断し虐殺しました。このような権威主義的な構造は今も続いていて、日本の戦争責任や植民地責任を不問に付すような、日本から見ればたいへん「親日的」で歓迎される政権の裏の顔というのは、自国民に向けては独裁的、強権的で非常に暴力的だったということです。

尹錫悦による非常戒厳布告の演説では、「北の脅威」「従北」「反国家勢力」といった、これはいつの時代かと耳を疑うようなフレーズが出てきましたが、親日政権が北の脅威を煽るのは、日米韓軍事同盟も、それに基づく軍産複合体がもたらす利益も、そもそもその口実がなければ成立しないからです。

暗殺された朴正煕や投獄された全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)、それに李明博(イ・ミョンパク)、朴槿恵など、親日政権の最高権力者たちの末路を見れば、尹錫悦は何とか弾劾罷免を逃れて是が非でも大統領の座にしがみつこうとするだろうと見ています。

監視下で文学が民主化運動を描くこと

――この12月には小説『少年が来る』で光州民主化運動を描いた作家のハン・ガンさんがノーベル文学賞を受賞しました。民主化後も存続してきた権威主義的な監視下にあって、文学が民主化運動やその弾圧について描くことは容易ではなかったのではないでしょうか?

『少年が来る』にはキム・ウンスクという登場人物が小さな出版社に勤めていて、市役所の検閲課に通うという話が出てきます。

いわゆるKCIAの後身で全斗煥がつくった「安企部(国家安全企画部)」が金大中の時に「国家情報院」となり、今も依然として諜報活動や思想犯の取り締まりなどを行っています。政権によって緩和されたり酷くなる時期もありますが、国家情報院や根拠となる国家保安法が存続している限り、民主化運動を描くことは容易ではないと思います。

5•18以降の民主化運動や、さらに遡って済州4・3(1948年)に向き合おうとすると、どうしても対米従属的な分断国家の歪みという、大韓民国という国の枠組みそのものが孕んでいる問題点に突き当たらざるを得ません。

したがって、1980年代以降の民主化運動は、70年代までの国家の首脳に民主化を要求する姿勢ではなく、国家体制そのものの抜本的な変革、つまり日米韓同盟の枠組みそのものを批判して南北融和と統一を求める形に変わっていきました。しかし、保守反動的で強権的な政権が生まれると、これに「従北」「反国家勢力」のレッテルを貼り、国家保安法で容易く弾圧する、そうした部分に大変な難しさがあります。

最近出会ったある漫画家の方の話では、自分が大学生だった1987年当時の事を掘り下げたコミックマンガを2020年に出版した時も、ものすごく怖かったとおっしゃっていました。実際に民主化運動を扱ったマンガ作品はほとんど出ていなかったそうです。民主化によって表現の自由が保障されたはずの社会なのに、それから何十年と民主化を描いた作品を世に出せなかったという話に、私は非常に打ちのめされました。

――朴槿恵政権下(2013〜17年)ではブラックリストによる芸術検閲などが行われていたことが明らかになり、ハン・ガンさんや光州民主化運動を取り上げた映画『タクシー運転手』の主演でもあった俳優のソン・ガンホさん、映画『パラサイト』などの監督ポン・ジュノさんも含まれていました。このブラックリスト事件があぶりだした問題とは何でしょうか?

朴槿恵政権以前から、そういったものはあったと思います。李明博政権下の2009年に設置された国家ブランド委員会のブラックリストに実は私自身が載せられていたのではないかという出来事がありました。

2010年に前後する時期、日本と韓国の団体からそれぞれ仕事のオファーをいただき準備していたところ、直前になって立て続けにキャンセルされました。どちらのケースも現場の人たちがリサーチして私に声をかけたところ、最後の段階で上層部からストップがかかった。その発注元が国家ブランド委員会だったのです。

その時にポン・ジュノ監督の映画を取り上げようとしていたのですが、上層部から「真鍋はだめだが、それ以上にポン・ジュノだけは絶対にだめだ」と言われたと知らされました。

それは蓋を開けてみると、2010年にソウルでG20サミットが開催されるのに合わせて、「外国人研究者たちが見た韓国文化の魅力」といったテーマで本を作り、各国首脳と要人、報道関係者に配布するためのものだったのです。『殺人の追憶』『グエムル』といった社会派作品をヒットさせたポン監督を、当局が排除したがっていたことを示すエピソードだと思いました。当然、私の研究も到底歓迎されるものではなかったのです。

こうした出来事から、民主化後にも一般の目には触れにくい新手の言論弾圧があると感じていました。ただし、こうした政治介入による弾圧は韓国に限ったことではなく、日本学術会議に対する政治介入の事例から、日本でも公然と行われていることを認識しなくてはならなりません。

1990年代にも安企部が押しかけてきて、私の過去の行動を逐一言い当てられるという出来事が出来事がありましたし、国家ブランド委員会の件以外にも、お受けした取材や仕事が突然お蔵入りになったり、ドタキャンされるということが何度もあったのですが、韓国人ではない私までもがリストに入れられていたと思うと、ハン・ガンさんたちをめぐる状況は理解できます。

当時の私自身がそうでしたが、こういう話をすると必ず、「いや、それは被害妄想だ」とか「考えすぎだ」と言う人がいます。今だから私も言うことができますが、その渦中に置かれた人間は本当に孤独です。

このブラックリストが公表されたことは、一般の人々にとっては、権力は都合の悪い存在を平気で社会的に抹殺しようとするという独裁的な性質を明るみにしたと思いますが、リストに載っていた人々にとってはおそらく、長らく一人で抱え込んできた不安の正体が満天下に示されたことで、ある意味ほっとした一面もあったのではないかと想像しています。

孤独の光州は世界に繋がっていた

――ハン・ガンさんのノーベル文学賞受賞には多くの喜びの声があがりました。最初の一報を聞いて、真鍋さんはどうお感じになりましたか?

「光州は孤独だった」というフレーズがあり、様々な詩などに出てきます。その光州がやっと報われたんだと感じました。

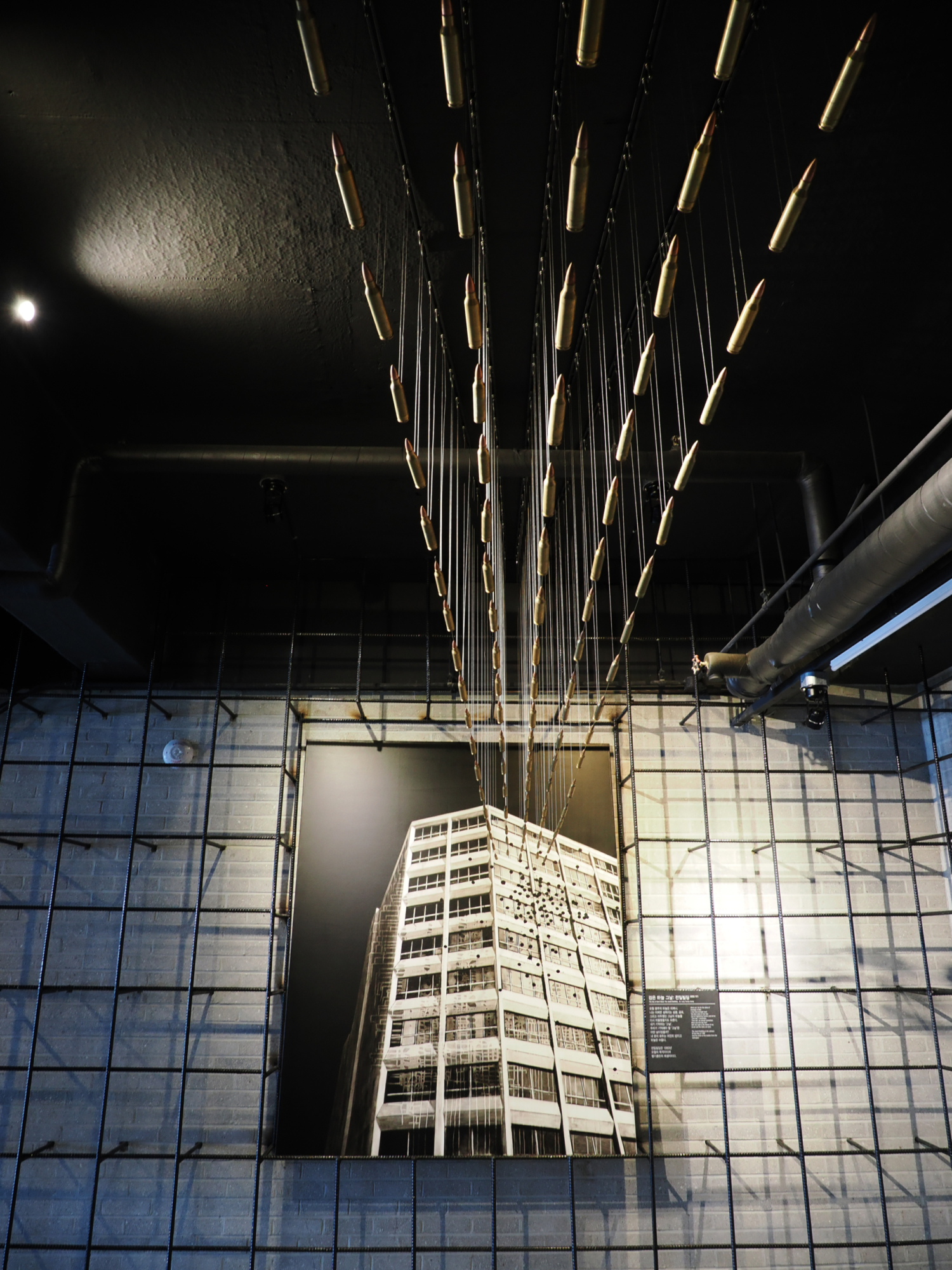

光州では1980年5月の10日間、情報封鎖をされ、(光州がある)全羅道の人間を根絶やしにするという風聞が流されました。まさにジェノサイドですね。メディアは北朝鮮の工作員に扇動された暴動だと虚偽報道を流し、光州以外の場所では真相が知られることはありませんでした。

その後も虐殺を暴徒に対する処断だとすり替えて闇に葬り去る状況が続き、民主化を経て名誉回復された今もなお、光州は極右による攻撃に遭い続けています。既に知られているように、その背景には長年にわたる全羅道差別があったことも忘れてはなりません。そういった孤独の中に置かれてきたわけです。

韓国美術史が専門の古川美佳さんによると、光州で民衆美術運動に取り組んできたある美術家が、画家の富山妙子さんの著書『解放の美学ー20世紀の画家は何を目ざしたか』を海賊版で読み、後にこう語ったそうです。

「自分たちの民衆美術運動が「孤立した私たちだけの何か」ではなく、「世界の美術史上に根を持つ何か」だと知らされ、励まされた」(古川美佳『韓国の民衆美術 抵抗の美学と思想』p.180)

ハン・ガンさんのノーベル文学賞受賞という出来事も、孤独の光州が実は世界に繋がっていた――美術家の言葉を借りれば、光州の闘い、ハン・ガンさんのペンによる闘いが、孤立した私たちだけの何かではなく、世界の歴史や理念に根を持つ何かであったことを証したと言うことができます。

光州の経験は、ガザやミャンマーなど、今しも虐殺にさらされている人たちに対して、それは決して孤立した自分たちだけの何かではないというメッセージを伝えるものだという、励ましの意味がそこにあり、5•18の普遍性が世界に認められたのだと思いました。45年にも及んだ、数多くの犠牲を払いながらの孤独な闘いがやっと報われたんだと、私は大変胸が熱くなりました。

ある精神科医師は、トラウマを複雑化・長期化させる要因として「孤立無援感」ということをあげていますが、光州はまさに孤立無援感の中に何十年も置かれてきたのです。つまり街全体が巨大なトラウマに包まれていたわけです。ハン・ガンさんの受賞がそうしたトラウマが少しでも癒される第一歩になればと願っています。

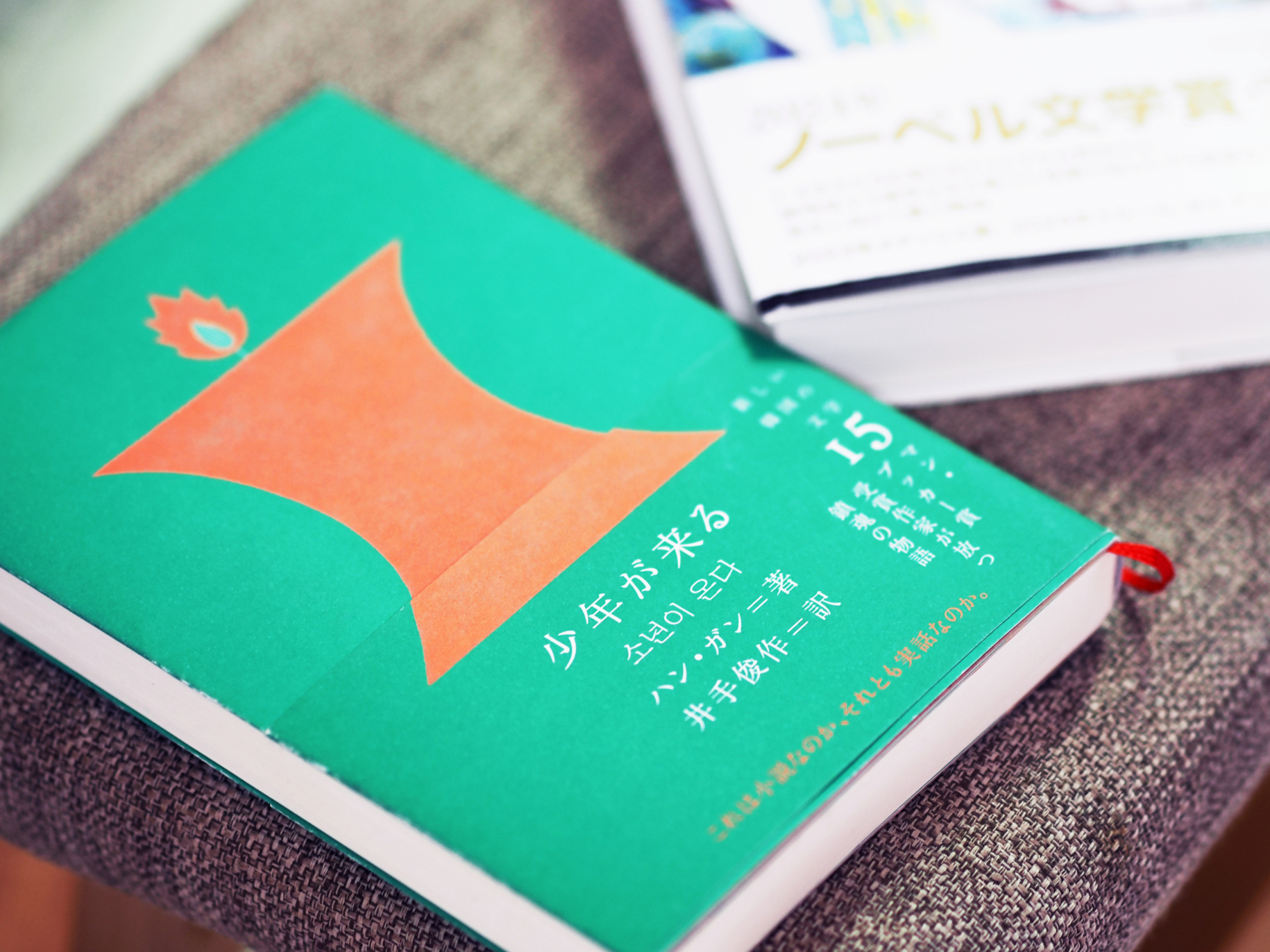

――ハン・ガンさんの作品『少年が来る』には、光州民主化運動と弾圧、生き抜いた者、遺された者たちの声が、丹念な取材をもとに込められています。この小説の中でどんな点に注目をされましたか?

それまでの光州の語られ方というのは、いわゆる「光州英霊」を主眼においた、とても男性中心主義、英雄主義的なもので、こうした80年代の民主化運動が取りこぼしてきた存在を取り上げたことが大きいと思います。

たとえば闇埋葬で人知れず土に埋もれ朽ち果てていく死者の存在、性暴力を受けて名乗り出ることもできず抱え込んでいる女性、精神障害を負ってその後の人生を生きざるを得ない人、あるいは残された者たちといった存在を一つひとつのキャラクターとして造形し掬い上げていった。その点が見事な作品だと思いました。

この作品を読んですぐに思い浮かべたのが、崔泳美(チェ・ヨンミ)という1961年生まれの詩人のデビュー作で、1994年に出版された『三十、宴は終わった』という詩集です。民主化宣言が出されて光州が民主化運動として評価されるのと反比例するように、90年代の半ばを過ぎると逆に運動の機運が退潮していく中で、「宴は終わった」と少し虚無的に宣言をする内容でした。

運動への熱狂と挫折、自分自身への絶望といった、光州に対するやや投げやりな罪責感、革命家に徹しきれなかったことへの自責の念などがないまぜになった独特な世界観を持つ作品ですが、これはこの世代共通の感覚なんです。

しかし、この詩集の中で取りこぼされていたのが、望まずして宴の席につかされたけれども、どうしても立ち去るわけにはいかなった人たち――たとえば遺族の方たちであったり、あるいは宴の中に入ることさえできずに、周りで眺めているしかなかったような人たち――性暴力の被害者や精神障害を負った人たちなどだったと思います。

こうした当時としては不可視だった、無数の人々の存在一つひとつをハン・ガンさんが掬い上げた。「宴は決して終わっていない」という崔泳美に対する返歌のようなものとして、私は『少年が来る』という作品を読みました。「宴が終わっていない」ということは、今回の非常戒厳に抵抗して果敢に立ち上がった人々の姿にも投影されています。ハン・ガンさんの創作活動とそれに対する国際的評価もこれに連動しているのだと思います。

――今年日本でも翻訳・刊行された、ハン・ガンさんの『別れを告げない』は1948年の「済州島4・3」がテーマです。真鍋さんはどんなところに着目されながら読みましたか?

作家自身をモデルとした「私」を主人公とし、実際にハン・ガンさんが見た悪夢が現実と物語の両方で『少年が来る』と『別れを告げない』という2つの作品を結んでいるという点。それから、1980年の光州を描いた『少年が来る』が先に書かれ、後に『別れを告げない』が書かれたという、歴史の時系列とは逆順序で書かれている点に注目しました。

訳者の斎藤真理子さんは本書の訳者あとがきで「『別れを告げない』は『少年が来る』と対をなす」という表現をされていますが、それだけでは不十分で、これは歴史の逆説の「必然」として読むべきだと私は思っています。

というのも、5•18があったからこそ4・3が再発見され、さらに朝鮮戦争時の民間人虐殺やベトナム戦時の韓国軍による民間人虐殺といったような埋もれていた虐殺事件に光が当たるようになったからです。

光州以後、5•18の真相究明や犠牲者の名誉回復と併せて民主化闘争が展開されました。米軍の許可なしには動かせない空挺部隊の出動で壊滅させられた5•18は、対米従属的な分断国家の矛盾をあぶり出し、その構造の原点が4・3にあったということを再帰的に発見させた。いわば5•18は韓国現代史のパンドラの箱を開けたわけです。

4・3はなかったこととして、済州島の現地の人たちも語ることができず、わずかにシャーマン儀礼を通して残存してきました。非業のまま亡くなった人たちは鬼神になり生きている人間に祟るという民間信仰があり、何か不幸があった時に「それはひょっとして、自分の家の中だけの秘密とされてきた、反逆者として虐殺された4・3の犠牲者である先祖の祟りじゃないか」と、シャーマンを呼んで儀礼をする。そういう形で、細々と残っていたのです。

無数の死者たちの怨霊を一気に解き放つ役割をした5•18を描いた『少年が来る』を書いたことでハン・ガンさんは悪夢を見るようになり、その悪夢に導かれて『別れを告げない』を書いた。こういった歴史の逆説性、再帰性が2つの物語を結んでいると感じました。

――ハン・ガンさんの作品以外にも、真鍋さんが注目する、民主化運動を描いた文学作品はありますか?

宋基淑(ソン・ギスク)さんという大学教授であり作家の方で、光州民主化運動を自ら経験し、それ以前にも民主化を求める大学教授たちのデモに参加していた方が書かれた『光州の五月』(韓国語の原題は『五月の微笑』)という作品があります。

この作品は性暴力で心を病んだ女性など、ハン・ガンさんが描いたかなりの部分を描いています。そして、主人公は民主化されたとは言え、結局全斗煥は罰せられないままではないかということを問いかける。主人公が持つ銃口が「どこかに向けられている」という場面で物語が終わります。

まだこの問題の清算は終わっていないという物語なので、『少年が来る』の作品世界を理解する上では、ぜひ手に取って読んでいただきたいなと思います。

※本記事は2024年12月11日に配信したRadio Dialogue「韓国文学と民主化」を元に編集したものです。

(2024.12.25 / 聞き手 安田菜津紀、 編集 伏見和子)

【プロフィール】

真鍋祐子(まなべ・ゆうこ)1963年北九州市出身、東京大学東洋文化研究所教授。著書に『増補 光州事件で読む現代韓国』『自閉症者の魂の軌跡〜東アジアの「余白」を生きる』。訳書に『韓国人権紀行ー私たちには記憶すべきことがある』 『恨の人類学』など。

【参考書籍】

『韓国人権紀行 私たちには記憶すべきことがある』朴來群著、真鍋祐子訳、高文研、2022年『少年が来る』ハン・ガン著、井手俊作訳、クオン、2016年

『韓国の民衆美術 抵抗の美学と思想』古川美佳著、岩波書店、2018年

『別れを告げない』ハン・ガン著、斎藤真理子訳、白水社、2024年

『光州の五月』宋基淑著、金松伊訳、藤原書店、2008年

あわせて読みたい

■ 損なわれてはいけない記憶 ―小説『少年が来る』(ハン・ガン著)を読む女性たち[2024.10.10]

■ 最後の放送を前に「自分はもう死んだ」と思った―韓国・光州民主化運動、苦しみは今も消えず[2023.11.17]

■ 「赦すか、赦さないかを決めるのは、被害者の権利」―【光州事件】あの時、それからの女性たちは[2023.8.16]

D4Pの冬の寄付キャンペーンに、ご寄付をお願いします!(2024年12月31日まで)

認定NPO法人Dialogue for Peopleでは、来年2025年も取材や発信を続けるためのご寄付を募る寄付キャンペーンを行っています。 D4Pの「伝える活動」の継続に、どうかあなたの力を貸してください。

※ご寄付は税控除の対象となります。

D4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。