平良啓子さん

1944年7月のサイパン陥落後、戦火は沖縄へと迫っていた。軍の食料を確保するため、そして子どもたち、女性、お年寄りは足手まといになるからと、本土や台湾への疎開が進められた。当時9歳だった平良啓子さんは、1944年8月21日夜、国民学校の児童や教員、一般疎開者計約1,800人と共に、対馬丸に乗船し長崎へと向かった。

けれども当時、海はすでに戦場だった。それまでに沖縄関係者を乗せた船17隻が米軍の攻撃などを受け遭難船となり、2,700人以上が犠牲となっていた。

翌22日夜、鹿児島県の悪石島沖で米潜水艦の魚雷攻撃を受けて、対馬丸はわずか11分ほどで沈没してしまった。判明しているだけでも1,500人近くが犠牲となり、そのうち約800人が子どもたちだった。平良さんは激しい波に飲み込まれそうになりながらも、何とか一命をとりとめた。

あれから今年で76年。当時の記憶と共に見つめる今の社会は、平良さんの目にどう、映っているのだろうか。

(インタビューは2019年6月23日のものです。)

―対馬丸に乗船する前、暮らしていた村ではどんな日々を送っていましたか?

川の傍に生まれたので、小さい頃から泳ぎは得意でしたし、釣りも好きでした。当時は釣りをする女の子はほとんどいなかったのですが、橋の上から泳いでいる魚が見えると、つい釣りたくなってしまって。私の家は川の中流近くだったので、そこで釣れたハゼなどは、飼っていた豚のエサにしていました。母も私をあてにしていて、「ハゼ釣ってきて」と頼まれると喜んで川に駆けていったものです。飛び込むと石と石の間に時折ウナギの陰が見えて、銛でひと突きして川べりでそのまま絞めました。

海水の混ざりあう下流まで行くと美味しい魚がいっぱい釣れて、晩ご飯のおかずにしていましたよ。釣り道具は全部手作り。畑から掘り出したミミズや川原のエビをエサにして、竿も裏山から切った竹で作りました。

いとこの時子とは同い年だったこともあって、よく一緒に遊んでいました。ままごとをしたり、あとよくやったのは「お産ごっこ」。あの頃何もなかったから、親たちが自宅でお産するんです。弟や妹が産まれるのを、私も後ろからじっと見ていました。だから「お産ごっこ」するときは、弟の着物で人形みたいなものを作って、たらいの水まで用意してやってました。今思うと恥ずかしいですけどね。田舎の子たちの遊びは、あるもので何とかするしかないんです。時子は泣き虫だったけれど、仲良しでした。

―ささやかな楽しみがある一方で、苦労したことも多々あったのではないでしょうか?

私が4歳の時に父は東京に働きに出てしまい不在でした。長男も師範学校への進学を勧められていたものの、父から東京に出稼ぎに来るようにいわれ、受験を断念しました。あの時もし進学していたら、鉄血勤皇隊になって死んでいったかもしれませんよね。父の判断は正しかったんです。

こうして祖母や母、女、子どもばかりが家に残されて、畑仕事や家畜の世話をしなければなりませんでした。勉強は好きな方でしたが、学校が終わると母が校門で待っていて、「勉強してないで手伝いなさい」と、そのまま畑に連れていかれてしまうんですよ。

母は朝4時ごろ起きて豆腐を作り、売店に売っていたのですが、豆腐のにがりを海水で作っていました。その海水を汲むのが私の仕事でした。バケツふたつをさげて、500メートルの道のりを何度も休みながら往復するんです。転んで海水をこぼしてしまったらまた戻る、その繰り返しでした。

―勉強どころではないほど忙しい日々を送っていたと思いますが、学校の環境自体の変化はどのように感じていましたか?

私が入学したときにちょうど、尋常小学校から国民学校になって、ますます軍国教育、皇民化教育が進められていったんです。幼かったので違和感を持ついとまもなく、押し付けられた通りにそれを聞いていました。天皇のため、男の子たちは国のために戦うように、女の子たちは従軍看護婦となってけが人を助けるのが任務だと教えられました。

疎開の話は校長先生や区長から通達されたようです。私の地区では村の区長が中心となっていましたが、本土に縁故のある者を優先するとのことだったんです。だから「本土に行けば、東京のお父さんたちに会えるよ」と勧められました。

―厳しい状況の中、家族が離れ離れになることに不安があったのではないでしょうか?

母は反対しましたが、私たちは本土に行くことに憧れを抱いていました。田舎育ちだから、街へ行きたかったんです。雪が見られる、汽車に乗れる、だから行きたい、と。祖母が方言しか分からなかったため、その世話をする私の姉、そして兄の婚約者と一緒に行くことになりました。

時子はきっと私たちが行くとなれば行きたがるでしょうから、「絶対に誘ってはいけない」と母から言われていて、私はそれを守っていました。それでも噂で聞きつけたのでしょう。「私も行きたい」と言って聞かず、反対する家族を押し切るようにして、時子も加わることになりました。

平良さんの故郷である安波にほど近い、高江。豊かな自然が命を育む。

―乗り込むことになったのは軍艦ではなく、古びた貨物船でしたが、船内の様子はどうでしたか?

当時の私には、軍艦と貨物船の区別もつきませんでした。二段重ねの木造の寝床が並べられた船室は、立って歩けないほどのすし詰め状態で、バケツに入ったぼろぼろの食事が配られました。疎開は原則3年生から6年生とされていたようですが、それより幼い子もいて、子どもたちが騒ぐのを静かにさせるので先生たちは手一杯でした。

―そして翌日の夕方から、船内の空気が緊迫し始めたのですね。

その日も時子と甲板で遊んでいました。沖縄の島が見えなくなると段々寂しさがつのってきて、「お母さんに会いたくなったね」、「寂しくなったさあ」と思わず本音をもらしました。

夕方になると突然、兵隊から「甲板に上がれ」と指示されました。そして「今晩は危ない」、「先生方、今晩は寝ずに見張っておけ」と言うんです。私たちも「騒ぐな、鼻紙やサトウキビの食べかすを海に投げるな」と告げられました。私たちはどうして甲板に上がらされたのか状況がつかめず、「地域でやっているような防空演習するのかね」と時子と話していました。

―その日の夜、米軍の雷撃で対馬丸が攻撃を受けた直後、どうやって生き延びたのでしょうか?

爆音と共に目が覚めたとき、船はもう沈みかけていて、気づけば海水に体が浸かっている状態でした。流れてきた醤油だるに必死につかまりましたが、悪石島沖の海は渦を巻くほど荒くて、おまけに台風が発生していたこともあって波はさらに激しくなっていました。死体も船の残骸も容赦なくぶつかってきて、何度も頭を打ちました。

偶然近くで時子の頭が浮かび上がってきたのですが、「恐いよ、恐いよ」と泣いていました。ところが次の大波で時子は流され、それきり見えなくなってしまったんです。

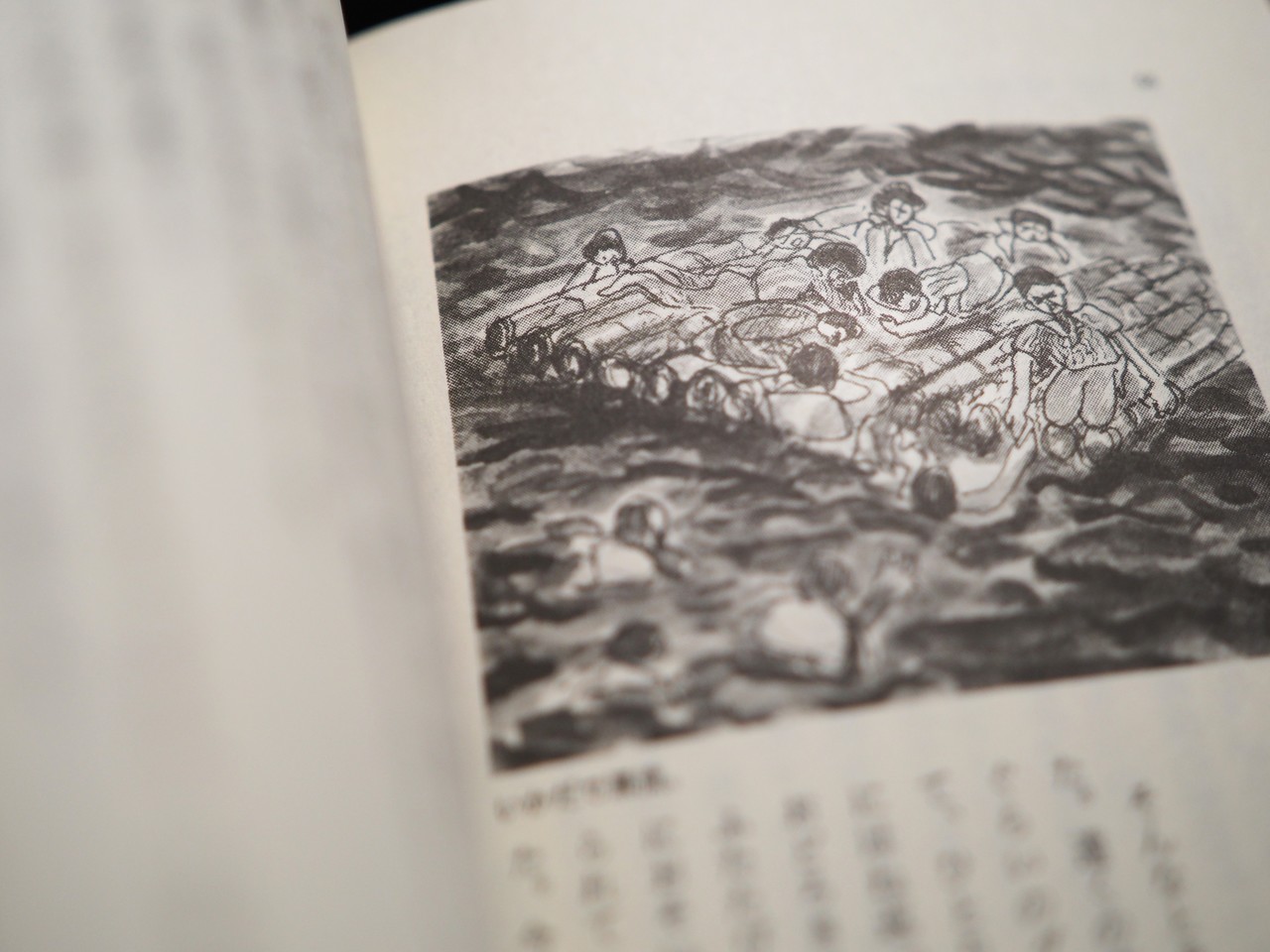

子どもたちは重油を吸い込んで苦しんでいました。私も目や鼻に入らないよう、口をぐっと閉じて、何とかいかだの上によじのぼりました。たくさんの人がそのいかだめがけて泳いだりしがみつこうと、まるで死闘のようにもがいていましたが、力尽きたのか、気づけば残ったのは10人、全員女性と子どもでした。

平良さんの著書『海鳴りのレクイエム』より

―雷撃から生還するだけでも大変なことですが、その後の漂流も壮絶だったのではないでしょうか?

生きた子が木にまたがっていかだの前を流されていったり、サメが子どもたちを海へと引きずり込んでいく様子も見えたのですが、どうにもできませんでした。

塩水を被った体を、容赦なく太陽が照りつけます。皮膚がただれ、髪が抜けて、服もぼろぼろになっていきました。おまけに塩で口がかたまってしまって、手をつっこまなければ開かないほどでした。

皆ものも言わなくなり、そのうち幻覚を見る人までいました。雲を見て「島だ」と言ったり、「うちの庭だ」、「那覇祭だ」と海へと飛び込んだ人もいたそうです。私も空を見ていると、母の顔が浮かんだりしました。

そんな極限状態でも、何とか寝まいと努めるのですが、睡魔に襲われて一度いかだから落ちてしまったことがあります。またすがれたからよかったのですが、よじのぼれなければ死んでいたでしょう。

当然食べるものも水もありません。ある時、いかだの縁で用を足していると、そこに魚が集まってきて、トビウオがぴょんといかだに飛び乗ってきたんです。「後で一緒に食べよう」と目の前の親子に預け、もんぺを着なおしてから戻ってみると、その魚がもう、ないんです。その親子が全部、食べてしまって。それまで泣くまいとしていましたが、「お母さん、私のとった魚がないよう」と涙が溢れました。「あんたたちは今頃、美味しいご飯食べて温かい布団で寝てるの?」と、投げやりな気持ちさえ湧いてきました。

―こうして何とかいかだの上で漂流していた人々も、全員が生き残れたわけではないですよね。亡くなる方を見るのはやはり、苦しさを抑えられなかったのではないでしょうか?

一人のおばあちゃんが目を開けたまま動かなくなっていました。揚げても揚げても、いかだからずり落ちてしまうんです。なぜ誰も手伝ってくれないんだろうかといぶかしく思っていました。すると近くの人が「お嬢ちゃん、その人はもう死んでいるんだよ。手放してやりなさい」というんです。

それまで死んだ人を見たことも触ったこともなかったので、目が開いているから生きているのだとばかり思っていました。結局そのおばあちゃんから手を放し、流れていくのを見届けながら手を合わせました。その時の罪悪感がいまだにぬぐいきれないんです。私が殺したわけではないけれど、放しなさいといわれて手放したのは私なのですから。

6日後にようやく島へと流れつきましたが、結局生き残ったのは4人でした。

2015年6月、キャンプシュワブを囲む辺野古の海

―ただ、対馬丸が沈没したことは秘密にされ、箝口令(かんこうれい)が敷かれていたと聞きます。救助された後は、どのような場所で過ごすことになったのでしょうか?

遭難者は奄美大島のあちこちの診療所などに収容されていました。ただ、方々で対馬丸の噂がたつと、士気が落ちると思われたのでしょうね。まだ静養が必要なはずの人も含め、遭難者は小さな街のひとところに集められました。

そこの食料は十分ではなく、常にひもじい思いをしていました。時折物売りが来るんですが、お金を持っている人に「買ってきて」とおつかいを頼まれるんです。手伝ったのだから分けてくれるのかと思いきや、誰一人分けてくれませんでした。目の前でその人が食べるのを見ていても、見向きもされませんでした。

その頃私の母は、対馬丸の情報がなく、取り乱していたようです。

―その後偶然、お父さんのお知り合いと会うことができ、半年後に村に戻りましたね。村の方々の様子はどうだったのでしょうか?

私の故郷である安波からは37人が帰らぬ人となりました。生き残ったのは私と姉、兄の婚約者の3人だけです。しかも2人は救助され、そのまま東京に行ってしまったので、その時、生きて帰ってきたのは私だけでした。

村の中では何より、時子の家族と会うのが心配でした。啓子が行かなければ時子も行かなかったはずだ、と親だったら思いますよね。村に戻って最初に会ったのが、時子のお母さんだったんです。川で芋を洗っていたのですが、顔をあげて、「啓子、あんたは生きて帰ってきたのね。うちの時子は太平洋に置いてきたの」というんです。その言葉が今でも胸に突き刺さっています。きっと一生、刺さり続けているでしょうね。その後1人、家にこもって泣きました。

もちろん私は被害者だけれど、自分が加害者であるかのような気持になりました。生き残ってしまった、自分が殺してしまったのでは、そんな罪人のような意識です。今でも時子の、ぱちっとした目とおかっぱ姿が浮かびます。

―それだけの凄惨な経験を、戦後すぐに語ることができたのでしょうか?

こんなこと、語りたくもないと思っていました。戦後教員になって、平和教育が始まったのがきっかけです。

終戦直後は皆生活が苦しくて、人々は軍産業に流れていきました。学校の先生は薄給だったのでとても食べていけませんでした。とうとう高校卒業後の私にまで声がかかり、19歳で小学校の臨時教員となりました。ガリ版刷りの教科書を手に、子どもたちに向き合いました。その後、琉球大学などの通信教育を受けて免許を取得しました。

自分の教え子たちに食事の休憩時間を使って、ぽつりぽつりと自分の体験を話し始めたんです。子どもたちは絵本も何もないので、知ることに飢えていた。「早くお話聴かせて!」と皆、真剣に耳を傾けました。先生のお話聴きたいから早く食べなきゃ、という子もいたくらいです。

―いまだ精力的に子どもたちに伝える活動を続けていますが、どんな反響がありますか?

学校で子どもたちに話をした後、質問はありませんか、というと次々手があがります。「戦争はまた起こると思いますか?」という質問が投げかけられることもあります。辺野古の基地問題が頻繁に報道されているので、そこから感じるものが何かあるのかもしれません。

先日600人の子どもたちの前で講演しましたけれど、その二倍半の1,400人以上が亡くなったと思うと、ぞっとしてしまいました。

―ただ、語って下さるということは、当時の記憶を反芻しなければならないことでもあるかと思います。日常の中で当時のことがよみがえってくることはありますか?

漂流してやっと命を救われたのに、故郷に戻ると今度は沖縄の地上戦で米軍に追われました。暗闇の中、飛び交う弾の音から逃げまどいながら、母に「海で漂流するより恐い」と訴えました。いまだに銃弾に追われる夢を見て、ベッドから落ちることがあります。死ぬまで頭にこびりついている体験なのでしょうね。

だからこんなこと、子どもや孫に二度と味合わせたくない。教え子たちにはいつも、「銃を持たないように」と教えてきました。戦争は焼き尽くす、破壊しつくす、殺し尽くす、だからそれに手を貸してはいけませんよ、と。

2019年1月、キャンプシュワブを囲む辺野古の海

―こうして体験を語り継ぎながら39年間、教壇に立ち続けていらっしゃいました。今だからこそ、教育はどんな役割を果たすべきだと考えますか?

戦時中、軍を指揮した人をただ賛美したりという、いつの間にか目がごまかされていく事態は避けなければならないと思っています。教師たちも戦争につながるようなことにはしっかりと距離をとるべきです。上の言いなりになるのではなく、例え教科書に書いてあることでも、ただうのみにしていてはいけないのだと思います。教育は、恒久平和を作るための学問です。最近では平和や憲法の大切さを伝えようとするだけで、「政治的だ」とタブー視されてしまうことがあると聞きます。民主教育をしっかり受け継がなければなりません。

―教育だけではなく、政治に目を向けても、辺野古での基地建設を巡って行われた住民投票の結果が、殆ど政府から省みられていない現状があります。今の政治状況をどんな思いで見つめていますか?

戦前の琉球処分からはじまり、いまだに解決されない差別があるのだと感じます。県民投票の結果も一顧だにされず、「寄り添っていく」というだけ。何に寄り添うのでしょう。「押し付け」に寄り添うのでしょうか。

今のように税金を武器に次々とつぎ込んでいくことはあってはならないはずです。また戦争が起きるのではないかと不安がよぎります。そうした政治を変えていくために、主権者としても行動していかなければなりません。生きている間に国が変わっていくことを見せなければならないと思っています。

インタビューをさせてもらったのは2019年6月23日、沖縄で組織的戦闘が終結したとされる慰霊の日だった。平良さんは毎年この日の12時に、子どもたち、孫たちと手を合わせるのだという。今年、ちょうど小学校4年生になる孫を見つめながら、「この子が6日間漂流できるだろうか。自分はよく自分は生きのびた」と思い返したという。

同じ日、糸満市摩文仁の平和祈念公園で「沖縄全戦没者追悼式」が行われた。出席した安倍首相のあいさつの中に、「こうした尊い犠牲の上に、今日、私たちが享受する平和と繁栄がある」という言葉があった。けれどもただ、尊ぶだけが私たちの答えだろうか。もちろん、亡くなった方を悼む気持ちは忘れたくない。しかし悼む気持ちを抱くからこそ、なぜその命は奪われていったのか、それは国として防ぐことができなかったのだろうか、そうした問いに正面から向き合うべきなのではないだろうか。

(インタビュー聞き手:安田菜津紀/2019年6月23日、文章加筆:安田菜津紀/2020年6月)

※本記事はCOMEMOの記事を一部加筆修正し、転載したものです。

※2023年7月29日、平良啓子さんが逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。

あわせて読みたい

■ 2021年夏特集「この社会は本当に『戦後』を迎えたのか?」

■ 沖縄慰霊の日、「ちむぐりさ」という言葉 [2020.6.23/安田菜津紀]

■ 僕たちは「誰かを見下ろす笑い」のままでいいのか 沖縄から社会問題を語る、せやろがいおじさんインタビュー [2020.6.22/安田菜津紀]

■ 【レポート】 なんでおそらからおちてくるの?米軍落下物事故から考える(沖縄)[2020.5.26/佐藤慧]

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。