2019年10月末、IS(過激派勢力“イスラム国”)の指導者と見られていたアブー・バクル・バグダディ氏が、米軍の軍事作戦により殺害されたというニュースが報じられた。トランプ大統領は、その年の3月には既に「ISは敗北した」と発言しており、同地域における戦乱、テロとの戦いにアメリカ主導の有志連合軍が勝利したのだと印象付けた。しかし本当にISは壊滅したのだろうか。その後も散発的なテロは続き、いまだ潜伏しているIS戦闘員もいるという。

世界中を脅かしたISとは一体何だったのか。

昨年(2019)末取材で訪れたイラク北東部クルド自治区のディヤーラー県コラジョでは、その前月、ISの突然の襲撃により、アサイシュ(クルド自治区の治安機関)の司令官シムコ・アリ氏を含むメンバー3人と、市民3人が亡くなった。交戦していたアサイシュの副司令官によると、「潜伏しているIS戦闘員の数も、武装の規模も不明」とのこと。現在も散発的な自爆テロ、戦闘が続いている。

組織のリーダーを殺害しても、その思想、運動が止まるわけではない。果たしてISとはいったい何なのか。そして、「IS戦闘員」という仮面をかぶった個々の人々は、いったいどのような人間なのだろう。そういった人々を「テロリスト」や「悪魔」といった抽象的な言葉でくくっていては見えてこない闇の最奥を、これまでの取材から振り返る。

壊された日常

シリア北部の街、ラッカ。紀元前から数々の歴史に翻弄されてきたこの都市は、幾度も破壊されては再建を繰り返してきた。2014年、ISはこの街を自分たちの領土の首都とし“建国”を宣言、数年に渡り支配を続けた。2017年9月、アメリカの支援を受けたシリア民主軍がラッカを奪還、人々はISによる統治から解放された。しかし、その犠牲もまた大きなものだった。街の中心地には見るも無残に崩れ落ちた建物が並ぶ。アメリカ主導の有志連合軍による空爆の跡だ。「正義のため」「自由のため」「解放のため」…どんな大義を並べても、その瓦礫に押しつぶされて息絶えた人々の命は戻って来ない。

ラッカ中心部の様子。空爆の跡が至る所にある。

ISが処刑場として使っていた広場は、以前は「天国の広場」と呼ばれる、市民の憩いの場だったという。その広場の正面に居を構えるバシールさんに話を聴いた。

「毎朝、窓を開けると広場に生首が転がっているんです。高齢の男性が、家族の目の前で惨殺される様子も目撃しました」

彼自身の家も、空爆により2階が吹き飛んでいた。瓦礫に埋もれる階段を上り、その2階から広場を眺めた。「とても気持ちのいいバルコニーがあったんです。よくここで友人と一緒に水タバコを吸っていました」と、バシールさんはかつての穏やかな日常を振り返る。

バシールさん宅の2階は無残に砕け散っていた。

やっと平穏な日々が戻り、街は再建に向けて動き始めている。バシールさんも、家の前の広場がいつかまた「天国の広場」となることを願っている。しかし脳裏にはIS支配下での残虐な光景がこびりつき、どうしてもその日々のことを忘れられないという。すぐ近隣では、ISが未使用のまま置いて行った大量の弾薬が見つかり、軍が慌ただしくその処理を行っていた。「誰かあの残虐な日々の記憶を消してくれないか」と、バシールさんがぽつりと呟いた。

武器を取る人々

シリア北東部、戦禍から逃れてきたサガリアさんは、以前は音楽教師を生業としていた。家族と共に命からがら避難してきたが、家から持ち出せたのは1本のギターだけ。娘のフェリシタさんにとっても、ギターを弾いているときが、唯一心の休まるときだという。「自分も家族も殺されたくないし、たとえ敵であっても、誰も殺したくないんです」と、サガリアさんは寂し気にギターを奏でた。

シリア北東部の街に身を寄せるサガリアさんとフェリシタさん。

しかし中には、自ら武器を取り、戦火に身を投じようという人々もいる。「殺されるぐらいなら、敵を殺す」のだと。取材に訪れたのは、訓練中の「クルド女性防衛隊」の人々だ。「クルド」という名を冠してはいるが、隊員はクルド人に限らず、アラブ人やアッシリア人、他にも世界各地から集まった女性たちが参加している。

「家族を守るために軍人になりました」と、二十歳になったばかりのアラブ人女性が語る。「私の住んでいた街はISに支配され、女性たちが酷い仕打ちを受けていました。家族を守るためには、私が武器を手に取るしかなかったのです」。

YPJの新米女性兵士たち。

まだぎこちないながらも、小銃を構えると目つきが変わる。そこにいつか対峙する「敵」を見ているのだろうか。「ダーン!!」という射撃音が青い空に甲高く響く。「将来の夢は?」と僕が間抜けな質問をすると、「平和です」、と凛とした瞳で彼女が答えた。

武器を下ろせば普通の若者と変わらない。

彼女がその銃口の先に思い描いていた「敵」とはどのような人々なのだろう。その「敵」もまた、何か理由があって武器を手にしたのではないだろうか。そんなことを考えながら、クルド勢力により勾留されていたIS戦闘員を訪ねた。

「シリアで人々が殺されているとニュースで知って、なんとか助けたいと思ったんだ」と、その青年は語る。チュニジア出身の彼は、大学で建築を学んでおり、英語もそれなりに流暢に喋る。近隣の友人たち6、7人と一緒に、シリアのアサド政権と戦うために渡航を決意した。当時のシリアには様々な武装勢力がいたが、一番規模も大きく、セキュリティもしっかりしていたのがISだったという。しかし組織は、時間が経つごとに変質していった。「色々な人間が世界中からやってきた。組織がまともに機能しなくなって、誰もが感情的に物事を決めるようになっていった」。

IS戦闘員インタビューの様子。

その後彼は、両替の仕事で街を出歩いていた時に、地元の女性と恋に落ち結婚。そこから外の世界の価値観に触れるようになり、ISが常軌を逸しつつあることに気づく。一度はISを正式に除隊しようとしたが、逆に監禁されてしまい、容易には抜けだすことができなかった。その後クルド勢力との戦闘が始まり、隙を見て逃走。検問でクルド勢力に投降し、現在の刑務所に収監されている。

「釈放されたら家族と一緒に暮らしたい。家族がいなかったら、きっとどこかの戦場で野垂れ死んでいたと思う」

彼と共にシリアに渡ってきた友人たちは、みな戦死したという。「僕だけが生き残ったんだ。たったひとりの生還者なんだよ」と、彼は小さく声を立てて笑った。薄暗い部屋に響くその声は、愚かな選択をした自分への嘲笑のように聞こえた。

檻の奥の暗闇

「IS戦闘員」という大きな主語の背後にいる、ひとりひとりの素顔とは、いったいどのようなものなのか。これまでに何人かの収監者に直接話を聴いてきた。その誰もが、漠然と抱いていた「恐ろしいテロリスト」というステレオタイプなイメージではなく、それぞれに弱さを抱えたひとりの人間であったように思う。ときに義憤に駆られ、ときに追い詰められ、ときに生活の糧を求めて、彼らは銃を取り戦場へと向かった。

現在、シリア北東部ハサカ県の刑務所には、5,000人を越えるIS戦闘員が収監されている。学校の教室ほどの大きさの部屋に、多いところでは150名以上も収容されており、劣悪な環境下で、いつ出られるかもわからないまま過ごしている。世界中からやってきたIS兵たちは、地元の刑法で裁くことができず、刑務所を管轄するクルド勢力は本国への送還を求めているが、出身国の多くは受け入れを拒んでいる。囚人の解放を目論むISシンパによるテロも起きており、事態は硬直している。

初めに通された部屋は小さな体育館ほどの部屋で、簡易的な病棟になっていた。所せましと虚ろな瞳の囚人たちが横たわっており、ゴホゴホと咳込む音に混じり、据えた臭気が漂ってくる。逞しい体躯の若者もいれば、痩せ細った高齢の男性もいる。ひとり、中国からやってきたというアジア人男性に話を聴こうとしたが、彼は中国語とトルコ語しか喋れないらしく、細かな意思疎通はできなかった。

足の踏み場もない監獄には自然光も差さない。

その後普通の囚人の収監されている部屋をいくつも見て回ったが、どこも同じように、歩くスペースもないほど人が詰め込まれている。陽気に「日本人か?」と声をかけてくる囚人もいれば、無言で射るような視線を投げてくる人間もいる。それぞれが、それぞれの都合や理由で、この袋小路へとたどり着いたのだろう。

そんな囚人の中にひとり、個室を与えられ、絵を描いている男性がいた。アヴドゥルラフマンさん、38歳。怯えたような瞳は何を物語るのだろう。幼少から絵を生業とし、故郷イラクの村がISに占領され、そのままシリアに連れて来られたという。「戦闘員ではなかったのか?」という問いには無言で首を振る。しかし「囚人たちは本当のことを語らない」と看守たちは言う。「金のためにISに加入したが、武器には触っていない」「騙されていた。けれど戦闘には加わっていない」…そんな常套句が繰り返される。

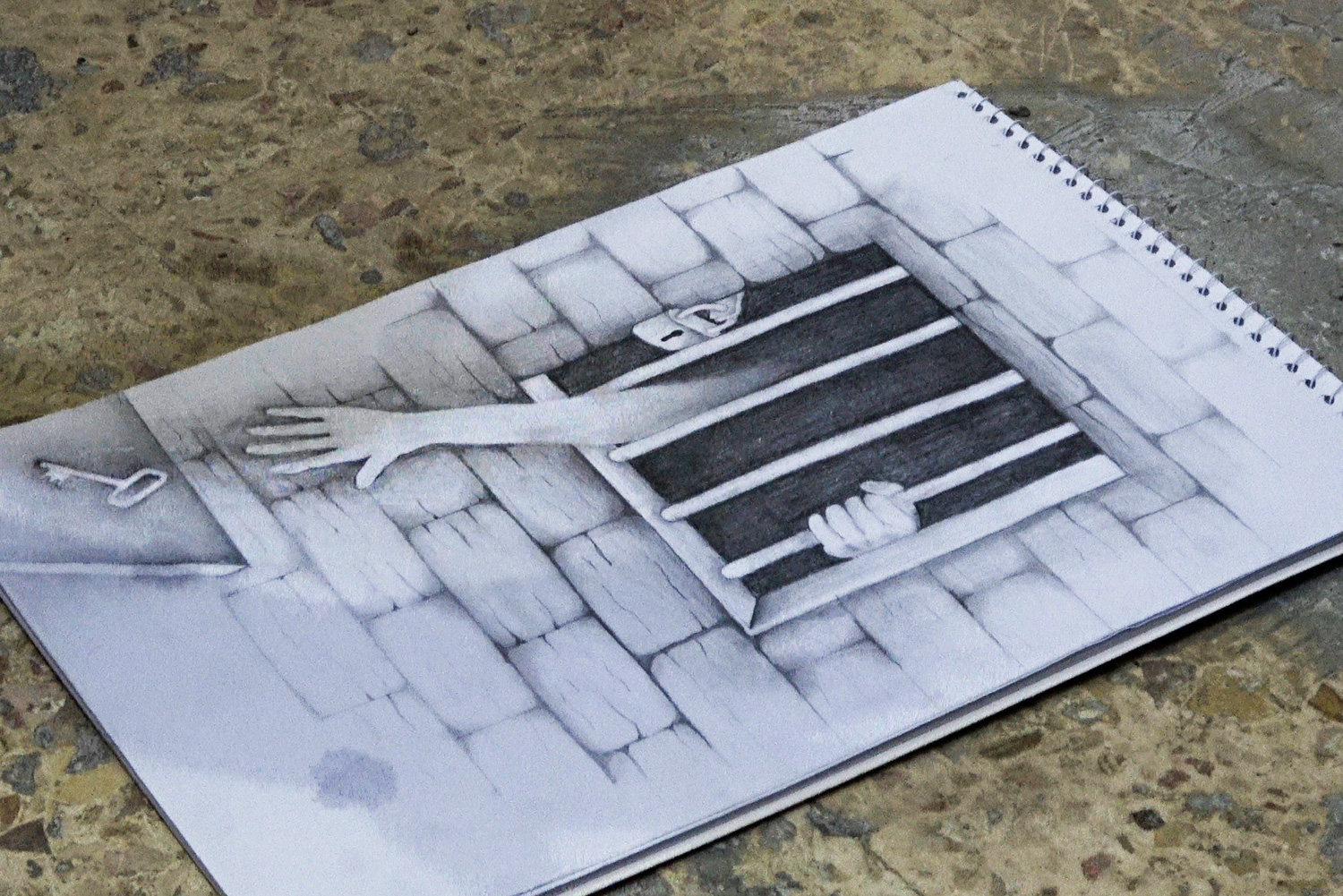

アヴドゥルラフマンさんが、1枚の絵を見せてくれた。格子のはまった窓の奥の暗闇から、外にある鍵へと伸びる手が描かれたものだ。「この闇はISのイデオロギーなんです」と彼は言う。「そしてこの鍵は(刑務所を管轄する)シリア民主軍で、私を闇から救い出そうとしてくれているのです」。

アブドゥルラフマンさんの鉛筆画。

あまりに説明的な絵に、どこまで彼の意志が宿っているか判別がつかなかったが、今の現状を悔いていることだけは、その瞳から伝わってくる。もしかしたら本当に、混乱に巻き込まれ、気が付いたらIS支配下の土地にいただけなのかもしれない。しかし逆に、自らの意志でISの支配に加担していた可能性もある。いったい彼らは、誰に裁かれ、どこへ連れられていくのだろう。

虚構の国

ISへ加入したのは、何も戦場で戦おうと意気込む男性たちだけではない。ISの領土を、「理想のイスラム国家」だと信じ、単身シリアにやってきた女性たちがいる。インドネシアからやってきたある女性は、イスラム教徒としての理想を追求しようと思ったきっかけは「失恋」だったという。「些細なことに思えるかもしれないけれど、私にはとても大きな出来事でした。それに、故郷にいても、両親が勝手に引いたレールの上を生きていくだけ。そんな人生とも決別したかったんです」。現在シリアの難民キャンプで隔離されている彼女は、いつか故郷に帰りたいとは思いつつも、不仲な家族のことを思うと複雑な気持ちだという。

ベルギーからやってきた女性は、インタビュー当時24歳。シリアに渡ってきたのは18歳のときだという。14歳のときに中学校を退学して以来、学校には行っていない。カフェや美容院で働きたいと漠然と思っていたが、両親が不仲で、だんだん自分の居場所を失っていく。そんな中、イスラム教徒の友人家族の仲の良さに憧れ、自身もイスラム教に改宗した。その後SNSで知り合ったアルジェリア系フランス人の男性と結婚し、「理想のイスラム国家」だと思っていた、“イスラム国”へと渡航することになる。

両親の不仲から自分の居場所を失ったベルギー人女性。

しかしそれは「虚構の国」だった。シリア渡航後、夫は豹変し、彼女に暴力を振るうようになる。家に監禁される状態が続き、外部とも連絡を取れなかった。ISと他の勢力との争いが激化するにつれ、「いつの間にか夫の死を待ち望むようになりました」、と彼女は言う。食料も底をつきかけた頃、クルド勢力に保護され、今は難民キャンプに暮らしている。

このような様々な証言に耳を傾けていると、彼女たちは誰しもに生じ得る「心の空白」をひとつのきっかけとし、ISに惹かれていったということが見えてくる。ISはその乾いた心に、巧妙に「見せかけの希望」を差し出すが、それは実際には猛毒であり、逆に彼女たちの心身を蝕んでいく。助けを求める人々に手を差し伸べるふりをして、実際には己の欲望や権力のために利用する。この構造はISに限らず、社会の色々なところに見ることができるものではないだろうか。

「ISはイスラムではない」という言葉を、中東の多くの人々から聞いてきた。「やつらが勝手に“イスラム”を騙っているんだ。本当のムスリムはとても平和な人々なんだ」と。実際、僕もムスリム、ムスリマの友人がたくさんいるし、その宗教文化や思想に深淵な魅力も感じる。それだけに、イスラムの人々に対する負のイメージを拡散するメディアには、大きな責任があると思っている。そもそも「〇〇教徒」や「〇〇人」という大きなくくりで人を判断することなどできない。

しかし現実の世界では、「テロリスト」や「敵」という大雑把にくくった対象を相手に、「報復」や「自衛」を掲げた戦争がはじまり、それがまた対岸から乱反射して、お互いの「敵」という虚像をより鮮明に実体化させる。

そのようなことを考えたときに、「ISは悪である」「敵を全員殺せば戦いは終わる」という言説は安易に過ぎるのではないかと、僕は思う。諸悪の根源をたどっていったとき、その「闇の最奥」に見えてくるのは、他者を恐れ、共生の可能性を信じることのできない、弱い自分自身の姿ではないだろうか。もちろん、今現在戦争による憎しみ、恐怖の渦中にいる人々に、「他者を信じて銃を捨てろ」などとは言えない。しかし、そうした憎悪の渦に呑み込まれそうになっている人々に代わり、第三者としてできることはあると思う。仮にその渦から逃れたいと望む人が目の前にいたとする。そのとき、もしもその彼、彼女に「銃を取る」以外の「選択肢」を提示することができたなら、その手は違う方向へと伸ばされるのではないだろうか。

植物は自然と光を目指す。人間はどこへ向かっていくのだろうか。

平穏に生きていきたいだけなのに、自分の国には安全な居場所がない難民の方々。大切な人々を守りたいのに、構造的格差のなか貧困に喘いでいる家庭。自分に非はないのに、いわれなき差別を受けている人々。その他多くの問題の責任は、当事者だけのものではないはずだ。「戦争の世紀」は今世紀にも及んでいるが、その負のバトンを手放し、「戦争を克服した世紀」を築けるよう、まずは問題の本質を見誤らないよう、知り、考えることから始める必要があるのではないか。ISをめぐる取材から、そんなことを考えて今に至る。いまだ燻る憎しみの鬼火を、温かな灯火と変えていけるように。

(2020.7.6 / 写真・文 佐藤慧)

あわせて読みたい

■ 【イベントレポート】「取材報告会-D4P Report vol.1-イラク・シリア」(2020.4.12)

■ 【取材レポート】世界の目が背くことが脅威 シリア・イラク取材報告 [2020.1.14/安田菜津紀]

■ 人々が守られず、権力者が守られる国を取材して [2020.5.12/安田菜津紀]

■ 「人道はどこへ」トルコの軍事侵攻から2年半、シリア北東部から遠のく支援[2022.6.8/安田菜津紀]

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。