あなたを、あなたの家族を、あなたの愛する人を核兵器の被害者にしないために

被爆者が語る、核廃絶と平和への思い

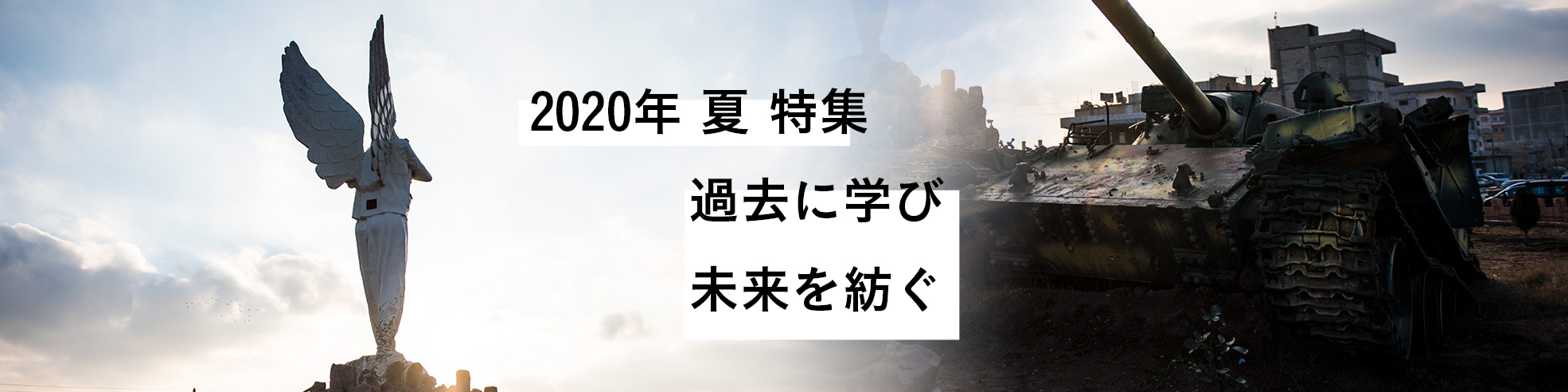

広島と長崎に原爆が投下されてから、75年という月日が経ちました。シリアをはじめ、いまだ「戦後」を迎えることができていない国の人々を取材すると、「広島」「長崎」という地名を知っている方に出会うことが少なくありません。ある時、シリアから隣国に逃れてきた方に、こんな言葉をかけられたことがありました。「日本はすごい。原爆や戦争であれだけ破壊されたのに、平和で発展した国を築いてきたじゃないか。自分たちの国もいつか、日本のようになれたらと思うよ」。そんな言葉を頂くたびに、私は複雑な思いを抱いてきました。果たして今の日本社会は、彼らに誇れる「平和」を築くことができているのだろうか、と。

世界はいまだ核兵器を突きつけ合う状況から抜け出せずにいます。こうした中で8月9日、「Choose Life Project」のオンライン配信「原爆投下から75年。決断すれば、今日から核はなくせる。いま日本がすべきこととは」という番組で、司会を務める機会を頂きました。この配信のタイトルは、日本被団協事務局長を務める木戸季市(きど・すえいち)さんの「原爆投下は人間の決断によるものだ。同じように人間が決断すれば、核兵器はなくすことができるんです」という言葉をお借りしてつけられたものでした。

今、被爆した方の平均年齢は83.31歳。凄惨な記憶を背負いながらも、語り続けて下さっている方々は、「繰り返してはならない」という確固とした意志を、言葉に込めてきました。長崎で被爆した木戸さんと、広島で被爆し、日本被団協事務局次長を務める児玉三智子(こだま・みちこ)さんに伺ったお話を、改めて記事でお伝えしたいと思います。

Choose Life Projectのオンライン配信で体験を語って下さった木戸さん、児玉さん

―児玉さんは現在82歳。7歳の時に、広島の爆心地からおよそ4キロの場所で被爆されたのですね。

児玉さん: 1945年8月6日の朝、私は木造校舎の中にいました。校庭に出ようかどうしようかという時に、「ワァッ!」という攻めてくるような光の後、爆風で校舎の天井がはがれ落ち、窓ガラスが飛び散って、机や椅子、そして私にも突き刺さりました。その後、気を失っていたようです。どれくらいの時間かは分かりません。

迎えにきてくれた父に背負われて帰る途中の光景は、生き地獄かと思うようなものでした。75年前のことですが、鮮明に覚えているんです。忘れたい、忘れたいと思ってきましたが、決して忘れられないものとして残っています。広島資料館に以前展示されていた蝋人形は衣服をつけていましたが、私が見た人々は衣服もなく、皮膚が焼けてぶらさがっていました。眼球が飛び出してしまった人は、目が見えず這うようにして逃げていました。真っ黒い炭のようになった赤ちゃんを抱いているお母さんらしき人も、背中が焼けただれていました。内臓が飛び出して、それを抱えるようにして歩く人もいました。そんな人たちが、父の足や私にすがりついてくるんです。「助けて下さい、水を下さい」と。でも、どうすることもできず、父は私をぐっと背負いなおして、自宅へと急ぎました。

私は本来、8月6日の8時15分に、命がなかったかもしれないんです。原爆が落ちる少し前まで、爆心地から350メートルの場所、原爆ドームの川向の学校に通っていたんです。その後、国の命令によって「建物疎開」で引っ越さなければならなくなり、学校も転校することになりました。だから今、こうして命があります。その学校の約400人の児童と11名の先生は即死状態だったと聞きました。骨も拾えないような状況だったといいます。

【建物疎開】

戦時中、空襲による火災の延焼を防ぐために、役場や軍事工場の周囲の建物を取り壊す作業が行われ、住む場所を失った人々は引っ越しせざるをえなかった。

川向に臨んだ原爆ドーム

引っ越したところは爆心地から3.5キロほどの場所でした。爆心地近くの親せきがうちを頼って身を寄せてきました。皆、変わり果てた姿です。暑い夏ですから、化膿がどんどんひろがり、そこにうじがわくんです。人にうじがわくんですよ。薬もなく、水道もガスも止まっていましたから、流れ出す体液を拭くことしかできませんでしたが、一人、また一人と亡くなっていきました。10歳の従兄は私と同じように軽傷だったのですが、しょっちゅう下痢をしていました。亡くなった日も、何度もお手洗いに飛び込んで、鼻や口から血を吐いていました。そして血の塊のようなものをわっと吐き、倒れて亡くなりました。放射能の影響で、体の中から壊されていったんだと思います。

原爆はいつまでも、被爆者を痛め続けます。父も母も、がんで亡くなっていきました。私は就職する時も結婚する時も、被爆者であるというだけで差別を受けました。被爆者であるということを分かって結婚してくれたのが、今の夫です。けれども子どもを授かったとき、どうしようか、と悩みました。生まれてくる子どもは被爆2世です。当時、被爆者は死産や流産が多く、生まれてきてもすぐ亡くなったり、障害をもって生まれたりということが盛んに報道されていました。悩み苦しみましたが、産み育てることを決意しました。

2017年に核兵器禁止条約が採択され、これで少し核兵器廃絶への重いおもい扉が少し開いたと被爆者たちは喜んだんです。けれどもその年の10月に、末の弟が多発性骨髄腫で、12月にはすぐ下の弟が、被爆者には多い多重がんで苦しんで苦しんで亡くなりました。

弟たちだけではありません。2010年11月、私が生み育てた二人の娘のうち、次女ががんを発症しました。次女はそれまで病気をしたことがなく、とても元気な娘でした。診断されたとき、誤診じゃないかと思って、色んなお医者さんに診てもらいましたが、どのお医者さんも「早く手術した方がいい」とおっしゃったんです。12月9日、13時間にわたる大手術をしましたが、2011年2月、発覚からたった4カ月で亡くなってしまいました。9年が過ぎましたが、私の分身のような存在だったので、今でもここにいるような気がします。私の身体は、放射線の影響で細胞や遺伝子が傷つけられています。どこに傷つけられているか分かりませんが、それが娘に伝わってしまったのではないかと思うと、辛くて辛くて。両親や弟二人、娘、身近な家族だけではなく、叔父や叔母、従兄、とたくさんの人が命を奪われるのを目にしました。私もいつ病気を発症するか分かりません。75年前に突然襲ってきた原子爆弾を、私はとても許すことができません。

私の中で戦争は終わっていません。これだけ被爆者をいじめ続けた核兵器が、まだあるわけですから。核兵器が世界に1万3,000発あるということは、明日の朝にも、あの日のようなことが起きるかもしれないということなんです。だからなくしてほしい、なくさなくてはいけないという思いでずっと活動してきました。

ずっと被爆体験を話すことができませんでした。亡くなった人のことを話していいのかという思いもありましたし、思い出すと辛かったんです。それでも体験を話し出したのは、子どもの教科書が段々変わってきたと感じたからです。長女のときに伝えられていたことが、次女のときにはもうなくなっていたり。体験した人間が語っていかなければならないのではないかと思い始めたんです。教職員組合の先生方の前で話したり、冊子に寄稿したことを機に、「学校の子どもたちに少しでもいいから話してくださいと」声をかけてくれたのが、こうした活動のきっかけでした。

―木戸さんは、長崎の爆心地からおよそ2キロの路上で被爆、当時5歳でしたね。

木戸さん: 70代の頃から、私の出発点はなんだろうか、と思うようになりました。ひとつは、両親からこの命をもらったことであることは間違いありません。そしてやはり、原爆の被害に遭ったということが、原点として段々と大きく思えるようになりました。

振り返ってみると、私は三度被爆者になったと思っています。

一度目は1945年の8月9日です。あの日、私は家の前の路上に母や近所のお母さん方と一緒に居ました。飛行機の音が聞こえて、ある人が「おかしかねえ。アメリカの飛行機んごたる。元気のよかもん」と言いました。音が去った方を見上げた瞬間、ピカッドーン、光を浴び、20メートルは爆風で飛ばされ、気を失いました。母が私を抱いて防空壕に逃げてくれたのですが、不思議なことに顔じゅう火傷したその時の母の顔を全く何も記憶していません。母はすぐあと顔がはれ膨れ上がり何も見えなくなりました。それで、母は被爆の状況を見ていないんです。翌10日に道ノ尾というところに逃げていきました。私は籠に載せられ、母は父や同僚・近所の人に担がれ戸板に載せられて運ばれて行きました。私の頭に残っているその時の記憶は、何もない真っ黒な町、えびのように曲がりくねって頭に穴が開いている少年、ゴロゴロ横たわる死体、水を求める人々の姿です。その時が一度目の被爆者になったときでした。

実際は、戸板をかつぐ人たちの姿はもっとぼろぼろだったと木戸さんは語った

二度目は、1952年です。占領軍は原爆被害についての報道を禁止していたので、被爆者がしゃべることも、物理学者や医学者が調べ研究することも妨害されていました。こうして何も知らされない状況が続いていたんです。だからあの日、生活が一変したにもかかわらず、自分が被爆者であるという感覚は持っていなかったんです。アメリカの占領が終わった1952年の8月6日、『アサヒグラフ』が原爆の悲惨さを伝える写真集を出しました。60万部があっという間に売り切れたそうです。それでようやく「僕は被爆者なんだ」と知り、認識したんです。同時に、色んな「噂」が流れていました。被爆者は白血病で死ぬ、子どもは奇形児が生まれる、と。だから学生時代は、子どもを作ってはいけないんだ、結婚はしてはだめなんだろうな、という考えが頭をもたげることがありました。長崎で被爆し、他県で教えていたある高校の先生から、「広島、長崎以外では、絶対に自分が被爆者と言ってはだめよ」、と言われたことがありました。その人も、結婚話が全部、だめになったことがあったようです。

60年代には京都の大学で学んだのですが、その時まで被爆者であるということを周囲に言えませんでした。親友がふと「あの時どうしてた?」と聞くのですが、必ず話を逸らしていました。こんな親しい友達に隠してはいけない、今日は話そう、と思ってもなかなか切り出せない。ようやく伝えられたとき、話すということはものすごくエネルギーが必要だったんだ、と感じました。

三度目は1991年です。大学を卒業して、岐阜の短大の教員になったのですが、全国の中で岐阜だけ、被爆者の組織がなかったんです。当時は岐阜県内に、730人余の被爆者がいました。そこで岐阜県と被団協(日本原水爆被害者団体協議会)が被爆者全員に案内を出して、相談会を開いてくれたんです。そこに100人以上が集まって、熱気あふれる会となりました。私は若い被爆者で、自分の記憶としてしゃべれる最後の世代だ、と思っていたので、いつか何かをしなければという気持ちがありました。その時が来た、と思いました。被団協の指導を受けて、1991年に岐阜県原爆被害者の会(岐朋会)を立ち上げました。こうして運動をするようになり、被爆者とは何か、原爆とは何かを皆さんに一つひとつ教えて頂いて、被爆者に“なっていった”んです。

80歳になり、あと10年生きるかなと、人生の終わりが近づいてきていることを感じます。でも「終わる」のは寂しいな、他にいい言葉はないかな、と思った時、これは「仕上げ」の時だと思ったんです。その「仕上げ」は、核兵器から人間を救うことだと思っています。それは被団協の結成宣言にもつながります。

稲佐山から見渡した長崎の街

―被団協は、47都道府県のそれぞれにある被爆者(広島・長崎で原爆の被害を受けた被害者の生存者)の団体の協議会、被爆者の全国組織ですね。宣言には、「私たちは自らを救うとともに、私たちの体験をとおして人類の危機を救おう」という決意の言葉があります。

木戸さん: 結成のきっかけは1954年、アメリカがビキニ環礁で行った水爆実験ですね。被害が報じられる中で、「広島、長崎の被爆者はどうしているのだろう?」という関心も高まっていきました。広島、長崎だけではなく、全国にいる被爆者探しがそこから始まるんです。1955年に第一回の原水爆禁止世界大会が広島で開かれた際には、広島に来た参加者が被爆者の家に泊まり、被爆者の話を聞きました。喋る方も聞く方も初めてのことです。話すも涙、聞くも涙だったそうです。広島の街が一変した、といわれました。翌1956年に長崎で開かれた第二回大会期間中に、被団協が結成されました。

被団協は、結成からこれまで原爆とはいったい何か、ということを徹底して調査し、被爆者の話を聞いて、原爆は人間と共存できない、これは絶対悪の兵器だということを明らかにしてきました。

核兵器をなくせと世界に訴える運動は、被団協の出発とともに始まっています。二度と被爆者をつくってはいけない、私たちのような体験をさせてはいけない、というのが私たちの願いです。戦争を起こすな、核兵器をなくせ、ということを訴え続けてきました。被害をもたらした日本の戦争責任も果たすべきだ、原爆被害への国家補償をすべきだ、ということも求めてきました。こうしたことの実現のために今、私は生かされていると思っています。

長崎市の爆心地から約900m。樹齢600年ともいわれる、被爆したクスノキ。熱線にされてもなお緑を取り戻した、その生命力に圧倒される。

―核兵器禁止条約が2017年に採択されましたが、日本は参加をしていません。

児玉さん: 禁止条約が採択されたのは7月ですが、私は2020年NPT再検討会議準備委員会に出席するため5月にウィーンを訪れ、会議の合間に色んな国の大使にお話を聞きました。日本の国連大使にお会いしたとき、なぜ会議に参加していないのかと尋ねると、「会議に出なくても情報は入ってくる」、とおっしゃったんです。日本政府は核兵器の持っている国と持っていない国の橋渡しをするとおっしゃっていましたが、どんな国がどんな発言をしてどんな考えを持っているのか、それを聴かなければ橋渡しはできないのではないかと思います。日本は世界で唯一の戦争被爆国です。その責任者が会議にも出ない、というのはどういうことだろう、と。

もうひとつ質問したのが、「核の傘から出るおつもりはありませんか?」ということです。答えは「今出ることはない。出るとすればもっと軍備を整え、軍国大国にならなければならない」ということでした。戦争のことを反省していないんだ、また同じことを繰り返すんじゃないかと、辛い、情けない、悔しい気持ちになりました。

だから日本に帰ってきてから、市民社会の力で日本政府の核政策を変えさせなければならないという思いを強くしました。被団協でも要請文を何度も出しています。今、新型コロナウイルスの問題もありますが、命を救うことにこそ大きなお金をつかってほしいと思います。

木戸さん: 先日の黒い雨訴訟のように、多くの人が「被爆者」としての救済から排除されている現状があります。原爆被害者を分断している、というのが僕の印象です。そしてあの時に亡くなった人たちに対しては謝罪も何もないんです。

【黒い雨訴訟】

「黒い雨」とは原子爆弾投下後に降る放射性降下物。放射能を有しているため急性放射線障害を引き起こす。国は当時の調査に基づき被爆者健康手帳の交付を行ってきたが、近年の調査によると、降雨範囲が従来よりも広いことが判明。黒い雨による健康障害を抱えながら、該当地域外だったために「被爆者」と認めてもらえなかった人々が、援護対象区域を見直し、被爆者としての認定を求める訴訟を起こし、2020年1月に結審、7月29日の判決で全面勝訴となった。

被爆者に対する施策をどう考えているのかというと、日本政府は「およそ戦争という国の存亡をかけての非常事態のもとにおいては、国民の戦争犠牲=生命、身体、財産の犠牲はすべての国民がひとしく受忍しなければならない」(※「原爆被爆者対策基本問題懇談会」(基本懇)1980年12月の答申)としているんです。

国を守るために、命が奪われ、手や足を失い、家が焼けても、国民は我慢せよ、ということを堂々と言っているわけです。こうした姿勢は今強くなっています。自民党は憲法を改正し、戦争できるように自衛隊条項を9条に加えようとしています。戦争被害をすべての国民は我慢しなければならないとする今の政府の考え方は恐ろしいものです。

ただ、核兵器禁止条約に示されているように、核兵器廃絶に多くの国が道筋を作って歩んでいます。廃絶の日は近づているというのが私の実感です。核兵器をなくさなければ、人間がいなくなるんです。人類を守るためには、核兵器をなくすしかない、と思っています。

番組では第二部に出演した川崎哲さん(ICAN国際運営委員)、林田光弘さん(ヒバクシャ国際署名キャンペーンリーダー)、田中美穂(カクワカ 広島共同代表)コムアイさん(水曜日のカンパネラ)に、木戸さん、児玉さんからメッセージを頂いた

―今、皆さんの体験や意志を、若い世代が受け継ごうとしています。

木戸さん: 国連の事務次長で、軍縮部門トップの中満泉さんは、「被爆者から力をもらっている」とおっしゃるのですが、私は中満さんの話に力をもらっていると思っています。色んな人に被爆証言をしたとき、原爆が投下されたことは知っているけれど、あの下で何が起こったのかは知らなかった、話を聞いて私の人生が変わりました、とおっしゃって下さる方もいますが、そういう若い人から励ましと力を頂いています。「仕上げ」を、そういう人たちの力を受けて手進めています。若い人がちゃんと引き継いでくれると確信しています。

児玉さん: 私は今日のタイトルにあるように、決断すれば今日からでも核はなくせると思っています。被爆者が高齢化して、体験を話せる人が減ってきています。だからまず、話を聞いて下さい。雲の下で起きたことを、数字ではなく実相を知ってほしいと思っています。とにかく「知る」ということがまずスタートだと思います。核兵器の被害がどんなものだったのかを知った上で、考えることも必要ですが、できることから行動してほしいと思っています。今すぐできることは「ヒバクシャ国際署名」です。あなたを、あなたの家族を、あなたの愛する人を核兵器の被害者にしないために、できることから実行に移していくことで、未来が開けるはずです。私も若い人たちに力を頂いて、疲れても、また話さなければいけないな、と思えています。一緒に頑張りましょう。

【ヒバクシャ国際署名】

核廃絶を求める、被爆者たち自ら始めた国際署名です。

(2020.8.9/インタビュー聞き手[司会] 安田菜津紀)

※「Choose Life Project」に関する表記を一部修正しました。(2022.1.14)

1945年の8月から、今年で76年という月日が経ちます。戦時下の記憶を語り継ぐ人も年々少なくなり、それが単に歴史教科書上の記録ではなく、実際に生身の人々の日常に降りかかった出来事であったということが、どこか遠のいてはいないでしょうか。過去から続く歪みを丁寧に解きほぐしていった先にこそ、この社会は本当の「戦後」を迎えることができる——Dialogue for Peopleではこの8月、そんな「戦後」について考えるきっかけとなる発信を行っています。特集ページをぜひご覧ください。

あわせて読みたい

■ 2020夏特集「過去に学び未来を紡ぐ」 (※記事は順次更新して参ります)

■ あなたの街の平和は、本当の平和ではありません―「平和ではない国」に住む友人からのメッセージ[2020.8.12/佐藤慧]

■ 法も検察も自分を守らない そんな時代は「過去」なのか ―治安維持法下の「生活図画事件」を取材した、髙橋健太郎さんインタビュー [2020.8.10/安田菜津紀]

Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の声の中には、これからを生きていく中で必要な「知恵」や忘れてはならない「想い」がたくさん詰まっています。共感をうみ、次の世代へこの「受け取り」「伝える」枠組みを残していくために。皆さまのご支援・ご協力をよろしくお願いします。