いつしか心が鳴らなくなっていた。2011年3月11日、東日本大震災による圧倒的な破壊の爪痕は、目に見えるものだけにではなく、僕の心の奥底まで刻み込まれていた。多くの死や悲嘆に触れた心は強張り、痛みを感じるぐらいなら、何も感じないほうが良いと、嬉しさや喜びにすらも門を閉ざした。無味乾燥な灰色の世界。秒針は1秒として進まず、太陽の温もりは届かない。世界は虚無に満ちていた。

2011年3月、色彩の失われた陸前高田市。

中学2年生頃のことだっただろうか。「なんとなく気怠い」という理由の登校拒否を続けながら、絵をかいたり、作曲をしたりして過ごしていた。まともな機材などなく、2台のカセットテープレコーダーを回し、3オクターブほどしか鍵盤の並んでいないキーボードの音を重ね、曲を作った。今ではその音源も残っていないが、きっと酷いものだっただろう。それでも、それは僕の心の奥から聞こえてくる音楽を、初めて外の世界に表したものだった。ひとつひとつの音に固有の色彩が宿っていることを知った。それを同時に鳴らすとき、個々の音からは見ることのできない景色が広がった。メロディーには感情が宿り、曲はひとつの物語だった。その後、今では化石のようなPC-98シリーズにMIDI作曲ソフトをインストールし、白と黒のおたまじゃくしを並べてはその世界に戯れた。映画『BACK TO THE FUTURE』のマーティ・マクフライの弾く『JONNY BE GOOD』に痺れ、通販で安いギターを買った。ストラトキャスターのような、でもどこか違う、奇妙なギターだったが、シールドをアンプに繋ぎ弦を掻き鳴らすと、今まで感じたこともないような解放感を感じた。特に歪んだディストーションの音色は、言葉にならない僕の感情を代弁してくれているかのようで、チューニングの狂ったギターを毎日弾いて過ごしていた。いつしか音楽は僕にとって酸素のように大切なものとなり、岩手の田舎で手に入る限りの音楽を聴いては、自分自身でも作曲を続けた。

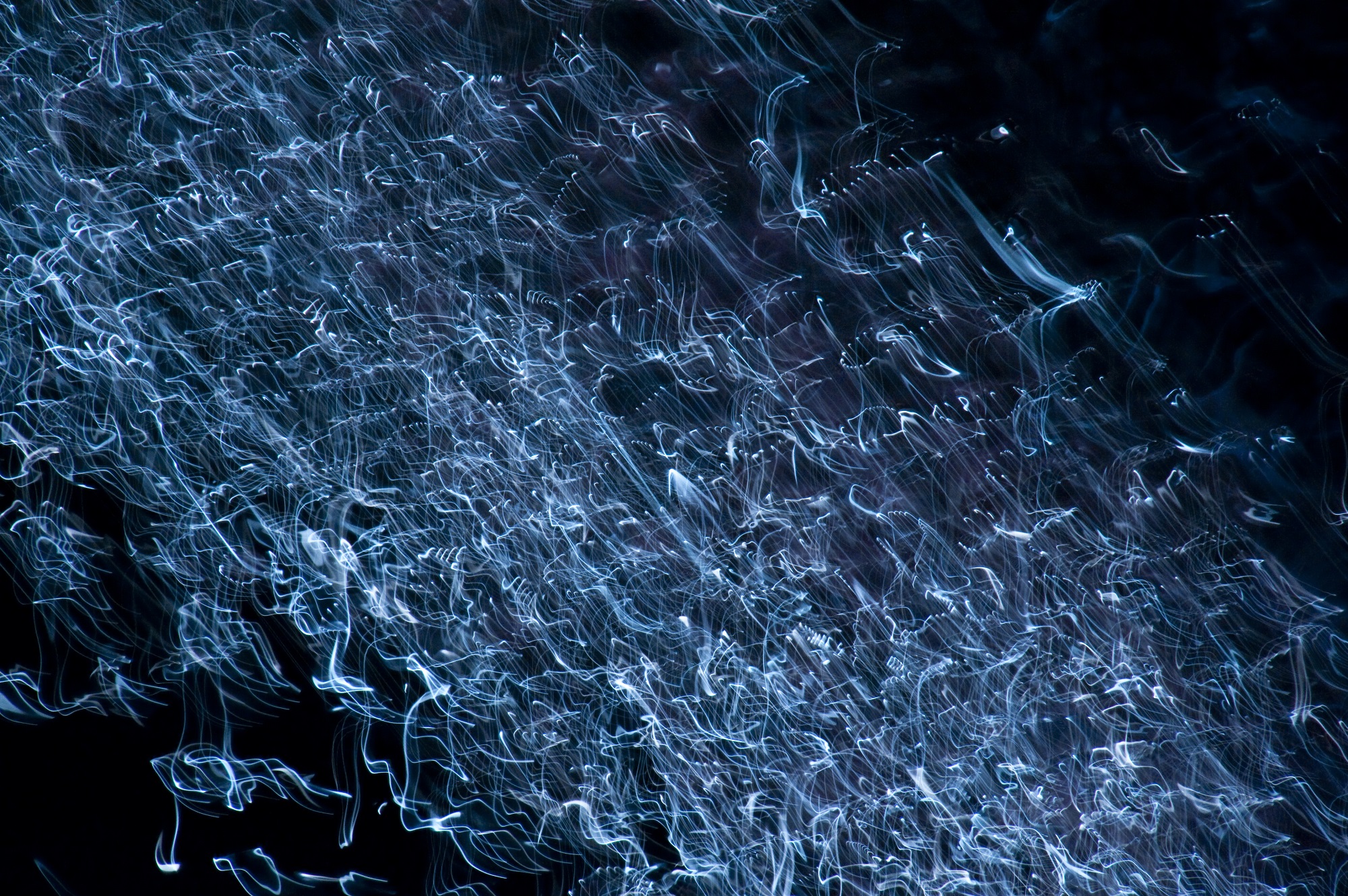

音楽を奏でると心の粒子が飛び跳ねる。

1999年の晩秋、姉が命を絶った。突然のことに言葉を失った僕は、涙を流すこともできず、代わりに曲を作って自分自身を慰めた。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロという出来事によって生じた不協和音は、今までメジャーコードで進行していた僕の人生が一気に転調し、マイナーに沈み込むようだった。何も考えずに無邪気に音楽と戯れていた時期は終わりを告げ、僕は自分の鳴らす音楽に意味を求め始めた。ところが、僕はそこにどんな意味をも込めることが出来なかったのだ。「希望」、「平和」、「愛」、素晴らしい色彩を放つ言葉は数あれど、僕はその言葉の意味を知らなかった。どんな言葉も、「死の恐怖」の前では色褪せた抜け殻のようにしか映らないのだ。ああ、僕は世界について何も知らないのだ。大学で音楽を学んでいた僕は退学届けを出すと、「言葉」を探しに旅に出た。

その後の人生の歩みは長くなるので割愛するが、世界は、僕の想像よりも遥かに広いということをその身で知った。貧困、差別、戦争。リアルに感じられるものの多くは、より一層僕の世界を闇へと突き落とすものだった。のほほんとギターを弾いて過ごすなんて、子どもじみた理想にしか過ぎないのだろうか。しかし、そうやって世界の現実を知りながらも、いや、逆に知れば知るほど、音楽と戯れる時間というものは大切になっていった。アメリカに住んでいたころ、ブラジル人と韓国人の友人と一緒にステージに立った。ザンビアの田舎で暮らしていたときには、ギターのおかげで多くの人と交流ができた。日本の曲を教え、代わりにザンビアの曲を教わった。東ティモールでは、今では家族のように大切な友人たちと、夕食後のセッションを楽しんだ。コンゴ民主共和国の薄暗い酒場では、壊れたギターが1本あるだけで明かりが灯ったようだった。メキシコではテキーラを飲みながら踊り、フランスでは現代美術館の傍らで野宿を続ける若き芸術家たちと共に歌った。ああ、音楽は、確かに人の心を震わし、繋いでくれるものなのだ。そん希望の種が芽生えかけていた頃に起きたのが、東日本大震災だった。希望の種はみな津波に流されてしまったかのようだった。

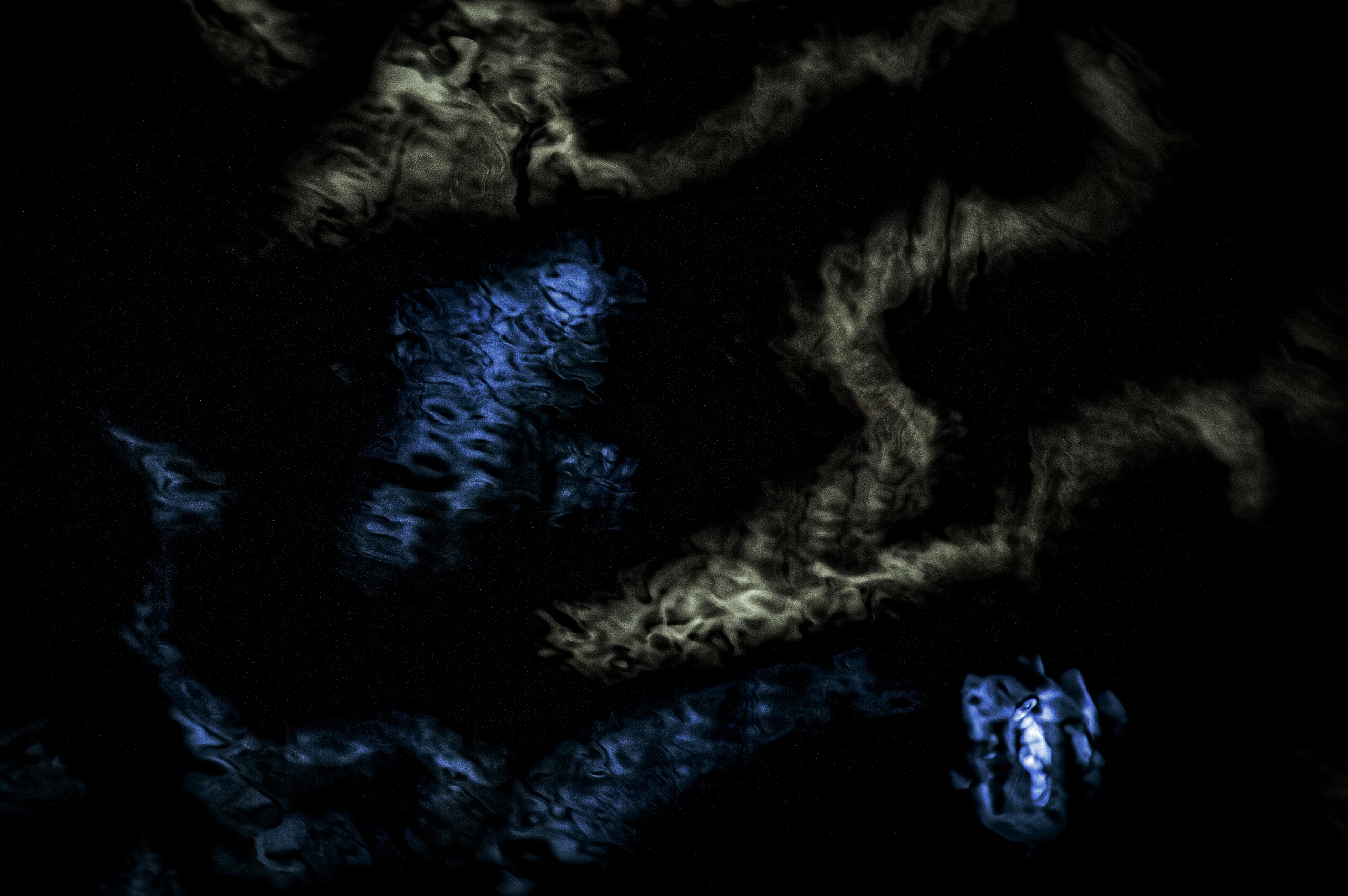

心象がうまく像を結ばない。

人間の胸には、様々な感情を色彩や音色のように感じる器官が備わっていると思う。肋骨はまるで12の鍵盤のように震え、喜怒哀楽を豊かな色彩で描く。その器官が、あまりにも大きな喪失の後に、脈打つことを止めてしまったのだ。音楽を聴いても、嬉しいどころか苦しいだけで、ギターはただの針金のついた木の板になった。もうきっと僕は、音楽を楽しめることはないだろう。そう思っていた。ところがそれは、長休符だったのだ。季節の移り変わりが少しずつ心の雪を解かしたことは以前書いた(【エッセイ】悲しみは雪解けのように)。そうして心の強張りが少しずつ解れていったとき、かすかな、かすかな、消え入りそうに小さな音ではあっても、心の奥底ではずっと音楽が鳴り続けていたことに気付いたのだ。

世界の通奏低音には生命の喜びがあるのかもしれない。

久しぶりにギターに手を伸ばす。コードが響き、わずかだが、胸の奥に小さな色彩が灯るのを感じた。何も考えず、「のほほんと」ギターを掻き鳴らす。曲が生まれ、喜びが溢れ、モノクロームな世界に再び温もりが戻ってきた。「生きていてよかった」と、そんな手垢にまみれた陳腐な言葉が全身に染み渡る。ああ、もっと、音楽を楽しみたい。もっと、たくさんの人と、音楽を奏でたい。差別や貧困、戦争がそれを阻むのならば、少しずつでも、それを減らしていけばいい。

今年の1月、戦争状態から解放されたばかりの、シリアのラッカという街を訪れた。(関連レポート:【取材レポート】日常を破壊する戦争(シリア北部“ロジャヴァ”/2019.1))過激派武装組織、いわゆる「イスラム国」の支配下では、音楽を楽しむことを禁じられており、破ったものには処刑すら行われたという。今、その解放された街の一角で、楽しそうにセッションをする人々がいた。「何が幸せって、こうしてまた大切な友人と音楽を楽しめることだよ」。その笑顔を見たとき、初めて音楽の喜びを知った少年時代の僕と、ふたたび邂逅できたような気がしたのだ。

まだ空爆による瓦礫の街が続くラッカで音楽を楽しむ人々。

人間が生きていくためには、衣食住といった基本的なもの以外にも、多くのものが必要だ。特に、悲しみに沈む心が憎しみや絶望に蝕まれないためには、日々を彩る何かが欠かせないのだと思う。音楽が、それらのすべてを埋めることのできるものだとは思わないが、僕にとっては、確実になくてはならない希望の源泉だった。「武器ではなく、楽器をその手に」。それは甘く理想的なキャッチコピーに過ぎないと思われるかもしれないが、そこで奏でられる一音一音が、触れ合う一瞬一瞬が、素晴らしい世界を奏でる交響曲の一部となることを信じている。

(2019.8.4/写真・文 佐藤慧)

※クラウドファンディングは終了いたしました。詳細はこちらから