性被害報道、記者は何を心がけるべきなのか?「性暴力被害取材のためのガイドブック」から考える

※この記事には性被害に関する記述があります。読まれる際はご注意ください。

#MeToo の発信が続き、各地で「フラワー・デモ」が広がるなど、性被害について声をあげるハードルが依然として高い中でも、この数年で着実に状況の変化を感じるようになった。勇気をもって会見に臨む被害者たちがいる一方、時折、その会見場でのやりとりや書かれた記事に違和感を抱くことがある。会見の場で同じような質問が繰り返され、何度も同様の証言をしなければならない場面や、アウトプットされた記事にセンセーショナルな見出しがつけられることなどだ。

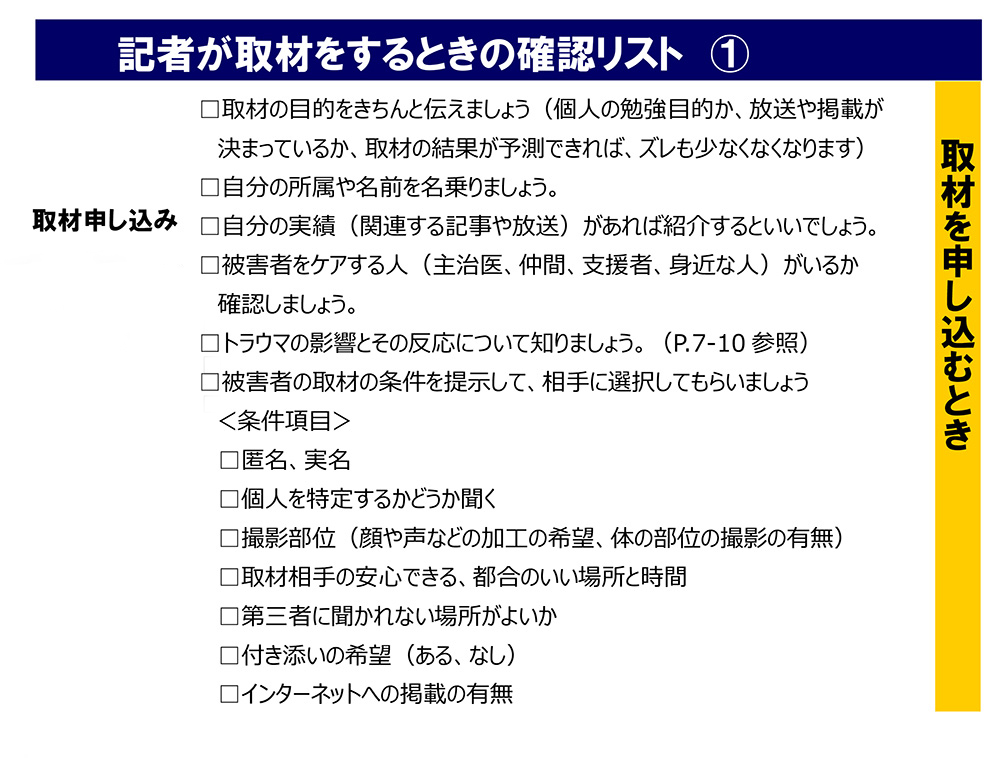

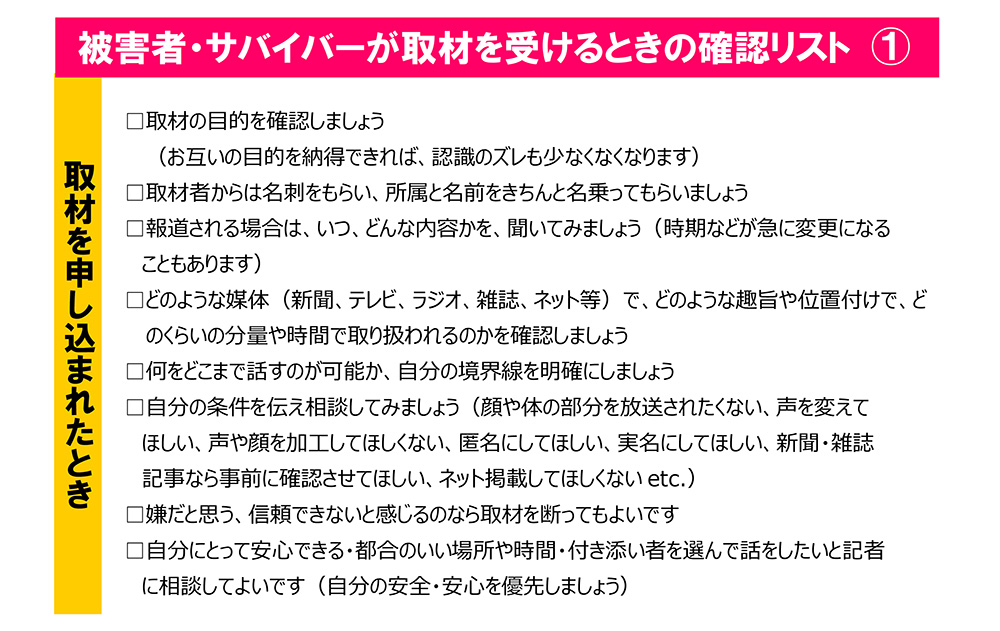

何か報じる側にも指針になるものがないかと探していた際に出会ったのが、「性暴力と報道対話の会」が作成した「性暴力被害取材のためのガイドブック」だった。取材を受ける当事者や取材する記者の心構えなどがまとめられ、留意すべき項目がチェックリストとして並んでいるほか、トラウマやフラッシュバックについての解説も掲載されている。

性暴力と報道対話の会作成「性暴力被害取材のためのガイドブック」

「性暴力と報道対話の会」を立ち上げた山本潤さんは、性被害当事者が生きやすい社会の実現を目指す当事者団体、一般社団法人Springの代表理事を務めている。自身も実父から性虐待を受け、これまでの歩みを著書『13歳、「私」をなくした私 性暴力と生きることのリアル』(朝日新聞出版)にも綴っている。

山本さんは取材を受ける経験を重ねる中で、その手法に疑問を感じることが度々あったという。「どうして同じことばかり聞くんだろう、という場面があったり、トラウマやPTSDについて分かっていれば理解できるはずの基本的なことを尋ねられ、こちらがレクチャーしなければならないこともありました」。

問題を感じたのは、取材の仕方そのものに留まらない。「一緒に活動していた人が取材を受けたとき、被害当時の状況を克明に記事に書かれたんです。それを読んでショックを受けた方が、記者や新聞社ではなく、被害者本人に、“ああいう書かれ方はどうなのか”という問い合わせをしてしまったことがありました」。

山本潤さん

自身も取材のあり方について悩んでいた際、警察官僚の小笠原和美さん(現在慶應義塾大学教授)に相談をし、被害当事者や記者数人と意見交換をしたところから、「性暴力と報道対話の会」が生まれた。ガイドブック作りのほか、専門家を呼んでの講演会を重ねるなど、発信活動を続けてきた。2018年、財務事務次官による記者へのセクハラ問題が発覚した際は、「メディア関係者へのセクシュアル・ハラスメント」アンケートを実施。刑法性犯罪規定の改正を審議する有識者会合として設置され、山本さん自身も委員を務める「性犯罪に関する刑事法検討会」に対し、上司などの地位・関係性を利用した性犯罪規定を新たに創設すべきとして、同アンケートと要望書を提出している。

「大きな新聞社やテレビ局がバックにある方々は、報道のプロとして性暴力やトラウマが心身に与える影響をきちんと理解したうえで報道するものだと思っていました。対話の会で記者さんたちから話を聴いていくと、配慮がない質問をしてしまうのは、記者さんが“知らない”ことに要因があると気づいたんです」。

徐々に見えてきたのは、メディアの構造的な問題だった。例えば新人記者が前線に放り込まれ、「遺族の話を聴いてこい」「遺族の写真をもらってこい」という指示を受けるなど、人権感覚を削ぐようなことが行われていることもそのひとつかもしれない。何のための、誰のための報道なのかという根本が問われる。トラウマに関する教育も乏しい。「記者さん個々の責任だけではないということに気がつき、やはり研修や、知るためのツールが必要だと考え、ガイドブックの作成をはじめたんです」。

新聞社では「取材を受けた側に、事前に記事は見せない」とするのがこれまで一般的だったが、その考えに凝り固まらず、慎重に確認を重ね、丁寧に記事を作り上げる記者たちもいる。

今必要な報道のあり方や、刑法改正についても改めて山本さんに伺った。

―記者の側の知識が乏しいまま取材をしてしまうことで、どんなリスクが考えられるのでしょうか。

過去に性被害を受けた人の中には、相手に「NO」を言ったら攻撃されることを体験している人もいます。そうしたダメージを受け、取材にも「NO」が言えない心理状況にあることも考えられます。

テレビ関係者の中には、家に入って撮影したがる人がいますよね。取材を通して被害の現場に連れて行かれたりするケースもありましたが、トラウマの現場に連れて行かれることは、トラウマ症状を再燃させるなどリスクの高いことですよね。本当にそれが自分にとって安全なのか、本人が分からなくなっている場合もあります。

そうしたことを把握せずに、取材者が踏み越えてしまうことがあるのではないかと感じています。逆に「腫れ物にさわる」かのような扱いも、バイアスが入るのではないかと思います。

性暴力と報道対話の会作成「性暴力被害取材のためのガイドブック」より抜粋

―取材を受ける側としては、どのようなことに気をつけて臨めばいいのでしょうか?

被害の現場、加害者のような人、自分自身のことや性被害が載っているニュースなど、そういったものの全てが「トリガー」(被害を思い出させ、心身に不調をきたすきっかけになるもの)になり、トラウマの再現が起こってしまうことが考えられます。被害を受けた際と同じ経験、感情がフラッシュバックしてしまうことが一番のリスクですよね。落ち着くまでに数週間かかることもあります。深く傷ついた経験を晒し続けることが、自身にどういう影響をもたらしてしまうのかは、本人も分かり切れない部分があると思います。

取材を受ける本人が知っておく必要があるのは、トラウマによる影響はあるのだということです。気持ちが不安定になったとしても、心を落ち着かせる手段を知っていたり、カウンセラーや精神科医とつながっていて、苦しい、眠れないということを話し、リカバリーができたりすることが、本人がトラウマの影響から元に戻るうえで大事になってきます。

性暴力と報道対話の会作成「性暴力被害取材のためのガイドブック」より抜粋

―取材過程だけではなく、報じられる、ということのリスクもあると思います。

#MeTooの声が相次いであがった頃は、フラワーデモが全国に広がる前で、今よりもっと、取材を受けるリスクが高かったと思います。「名前が分かってしまったらどうしよう」「誰かから攻撃されたらどうしよう」「近所で噂話をされたりしたらどうしよう」、と。それでも伝えたい思いがあるから、取材を受ける側はお話をするのだと思うんです。

被害者は取材に関しては「素人」です。記者の側から、分からないことを一つひとつ確認していくことは、センシティブなことではありますが、それを積み重ねていくことである程度の共通理解が生まれると思います。ただ、やはり研修などを経ている必要はあると思います。

トラウマや性暴力についての知識がないと、記者さん自身も、「相手を傷つけてしまうのでは」と恐いと思うと思うんですね。被害経験に、記者自身が心理的に巻き込まれていくリスクもあります。

―現場の記者さんが分かっていたとしても、研修などで知識が共有されなければ、同行したカメラマンや、記事に手を加える上司が性被害に関する理解が乏しいままになってしまうかもしれません。

例えば週刊誌で、紙の記事は問題なかったのに、ネット記事に転載された時にセンセーショナルな見出しがついたりしてしまうことも度々ありました。これは性被害についての知識の共有だけではなく、なぜセンセーショナルなものが必要なのかというメディアの構造の問題にもつながってくると思います。ネット記事ってビュー数を稼ごうとするのだと思うのですが、それでは「消費」ですし、大きな人権という枠の理解も必要ですね。

―取材者から、「被害当事者を紹介してほしい」という依頼を受けることもあるのではないでしょうか。

私たちは紹介することが仕事ではありません。それも大切なのは信頼関係ですよね。この人はこういう取材をしたいからだ、ということが分かっていれば、おつなぎすることも考えられますが、「こういう被害受けた人知りませんか?」といきなり言われても、どう扱われるのか不安ですよね。

―これまで参加した記者会見の場で、同じような質問が重なってしまうことも気がかりでした。

ガイドブックが出来た当時は、被害者が記者会見をすることなどをあまり想定していなかった頃でした。同じ質問が重なるのは、話し手には負担ですよね。ダメージを予防するためには取材を受ける側も、弁護士さんに必ず同席をしてもらったりすることが必要かもしれません。

―同じ質問が重なってしまう要因のひとつに、パソコンにずっと文字を打ち込み、質問者側が前後の質問に注意を払いきれていないことを挙げる人もいます。

ノートテイクはやはり気になりますよね。「聴いているのかな?」と思ってしまいますし、目が合わないので、安心感は得られないと思います。

―自殺報道ガイドラインでは、自殺に関連するニュースを伝える際、相談先を明記することが望ましいとされています。性被害でもそのようなことが必要でしょうか。

性被害の報道でも望ましいですね。それを明記せず、「こうした事件が起きた」というのみの限定的な報道がなされると、「なぜそんな時間に出歩いていたんだ」という被害者バッシングにもつながりやすいと思います。

―ガイドブックで触れられている、記者自身も傷つくことがある、という点も重要なポイントではないかと思います。

記者自身も人間ですし、傷つくこともありますよね。心が動けば心が動く記事が書けるし、伝わる力が高まるのだと思います。トラウマは周囲の人も大きな影響を受けますし、自分の傷つきを見ないふりをしていることで、心が何も感じなくなっていってしまうことが考えられます。プロとして仕事をしていても、人としては動揺しますし、それを誰かに話す、ということが大事だと思います。

性暴力と報道対話の会作成「性暴力被害取材のためのガイドブック」より抜粋

―刑法改正に向けて必要なことは何でしょうか?

検討会(性犯罪に関する刑事法検討会)が進んでいますが、同意がないことは暴行であると私は思っていますし、刑法に「不同意性交」は犯罪であるという規定を入れてほしいと考えています。この「不同意」について、曖昧なとらえ方をしているわけではなく、威迫、不意打ち、監禁、薬物の使用、酩酊、洗脳など、具体的な状況を入れた上で、「同意ができない状態にして」という受け皿を作る規定にしてほしいと思っています。

こうした法改正がなされることで、「意思に反している性行為をしてはいけない」という認識ができると思うんです。「不同意ではだめだ」ということは多くの人が思っているはずですが、加害者の多くが「相手が同意していると思った」とは言うものの、「不同意だと思ってもやった」ということはあまり言いません。

―現在の刑法では、明確な「暴行脅迫」や「抗拒不能」(身体的・心理的に抵抗するのが難しい状態)状態であることなど、犯罪として認められるまでに高いハードルが課されています。

例えば、毛布をかぶせられ、息ができないような状態で無理やり性交させられても、「暴行脅迫」とは認められず、起訴もされないというケースもあり(※1)、性暴力を容認しているのと同じ状況が起きています。

相手が同意をしていないのに性行為をするのは、取り返しがつかないダメージにつながります。うつ病の発生率は3割、PTSDの発生率も5割となり、自殺や自傷の発生率を2.5倍〜8倍以上高める(※2)といわれているので、相手が死んでしまうリスクもあるわけですよね。こうした事件が繰り返されているのは、相手を支配することに快楽を持ってしまうような価値観とも関係してくると思います。

イギリスでは不同意性交を犯罪としていますし、性行為は「同意を行った本人が、その同意に関する選択を行う自由と能力を有していた場合に認められる」と定義しているので、被害者側が自由な選択ができない、選択する能力がない状況での性交は認められていません。

※1 Springスタッフがインタビューしたケース:被害女性はスポーツクラブで知り合った男から強いお酒を何杯も飲まされ、気づくと男の自宅で無理やり性交させられていた。携帯電話で動画撮影する男に「やめてください、撮らないでください」と泣き叫んだものの、「うるせえ、殺すぞ」と頭に毛布をかぶせられ、息ができなくなった。ところが検察側は動画を見て、「動画を撮らないでほしいと言っているのは分かるが、性行為を嫌がっているかどうか分からない」として、男は不起訴になった。

※2 『性暴力被害の実際 被害はどのように起き,どう回復するのか』(金剛出版)参照https://www.kongoshuppan.co.jp/book/b515763.html

―性教育をタブー視するような風潮もまだ、根強いように思います。

人間関係をきちんと築き、バウンダリー(安心して守られていると感じられる、個人の境界線)を侵害することが性加害であり、してはいけないと学んでいくことも大事だと思います。相手も自分も大事にすることが互いを尊重することだという認識を持てないと、「触ったら気持ちがいいから触りたい」、「相手が抵抗しないから、自分がえらくなったような気になる」、といった歪んだ認知を育ててしまうと思うんですね。

そして、それを許している社会の認識もあります。夜道を歩いている人はレイプされたいんだと本気で思っている加害者もいますが、多くの人がその歪んだ認識を共有して、「夜道を歩いている人に問題がある」と被害者に原因があるかのように責めてしまうことがあります。こうした“レイプ神話”を払拭していく必要もあると思います。

(2021.3.30/文・安田菜津紀)

▶︎ 一般社団法人Spring

▶︎ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター一覧

▶︎ 厚生労働省のウェブサイトに掲載を希望した緊急避妊にかかる対面診療が可能な産婦人科医療機関等の一覧/オンライン診療について

お知らせ

3月31日(水)22:00〜の「Radio Dialogue」では、ゲストの伊藤詩織さんとともに「刑法はどう見直されるべきか/性被害報道はどうあるべきか」について考えます。

あわせて読みたい

■ 【取材レポート】伊藤詩織さんの記者会見からネット上での誹謗中傷について考える ―言葉を凶器にしないための「Rethink」を―[2020.6.10/佐藤慧・安田菜津紀]

■ ”誰もがメディアである”時代、荻上チキさんと学ぶ「メディア論」[2020.10.7/佐藤慧]

■ ”緊急避妊薬へのアクセスは人権の問題、それを阻んでいるものは? 「緊急避妊薬を薬局でプロジェクト」共同代表、遠見才希子さんインタビュー [2020.8.19/安田菜津紀]

■ Radio Dialogue ゲスト:伊藤詩織さん「刑法はどう見直されるべきか/性被害報道はどうあるべきか」(2021/3/31)

「ひとつひとつの物語に寄り添う」

Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。東日本大震災から10年を迎える2021年春は、「ひとつひとつの物語に寄り添う」と題し、震災以降の東北各地のあゆみやいのちについて向き合う記事や映像の特集をお届けしております。一人ひとりの声を「伝える」ことから「共感」を育み、「対話」を生み出すこの取り組みを支えるため、あたたかなご支援・ご協力をよろしくお願いします。