「桐生市事件」から見えた違法行為と国の責任―権利としての生活保護を阻むものとは

引き下げられた生活保護基準を巡り、生存権を保障する憲法25条や生活保護法に違反するとして、29都道府県で1000人を超える原告が国を提訴した「いのちのとりで裁判」が続いている。

訴訟の詳細については、小久保哲郎弁護士がこの記事中で語っている。

大幅な引き下げの背景には、「生活保護を恥と思わないのが問題」(片山さつき議員)など、一部政治家らがバッシングを扇動してきた実態がある。2012年3月に発足した自民党の生活保護に関するプロジェクトチームの座長も務め、保護費削減を主導してきた世耕弘成氏は、生活保護利用者の「フルスペックの人権」の制限も厭わない発言(※)をしていた。

(※)『週刊東洋経済(2012年7月7日号)』の紙面にて、世耕弘成氏は生活保護制度について「フルスペックの人権」と発言し、生活保護受給者の権利を全面的に認めることへの疑問を呈している。世耕氏は、税金で支えられる生活には権利制限が必要だと主張したが、受給者の権利を軽視する発言として批判を浴びた。

「さもしい顔して貰えるものは貰おう。弱者のフリをして少しでも得しよう。そんな国民ばかりでは日本国は滅びてしまいます」(高市早苗議員)など、公権力者が「困窮者は叩いていい人間」とレッテルを貼ってきたことについて、「いのちのとりで裁判」4.3 決起大集会で発言した一般社団法人「つくろい東京ファンド」の稲葉剛さんは、「命や健康を守る制度やその利用者に負のレッテルを貼りつけ、人々に憎悪を植えつけることで、自らの政治的求心力を高め、他党も攻撃できる――よくもこんな卑劣、残虐な手段を思いついたものだと思います」と厳しく批判した。

4.3決起大集会で発言した稲葉剛さん。(安田菜津紀撮影)

当時、政権復帰をもくろんでいた自民党は、2012年末の衆院選で、保護費の1割削減を公約に掲げた。そして第二次安倍政権下、政府は生活保護の基準を段階的に引き下げていった。「いのちのとりで裁判」は、「たとえ生活保護につながっても、とても生きていけない」ほどの現状を問うものだ。稲葉さんはこう続けた。

「厚労省が保護費の減額、利用者への管理強化に明らかに舵を切ったことで、要保護者の人権を蔑ろにしていいのだというメッセージを地方自治体にも与えてしまいました。その結果、桐生市をはじめ、組織的に、法律をも逸脱して人権蹂躙に走る自治体まで出てきてしまいました。こうした事態を招いた国の責任は非常に重いと言えます」

その群馬県桐生市で何が起きてきたのか。『桐生市事件――生活保護が歪められた街で』の共著者で、「つくろい東京ファンド」の小林美穂子さんにインタビューした。

2024年4月、桐生市の生活保護をよくする市民集会・シンポジウムで発言する小林さん。(安田菜津紀撮影)

膨大な違法行為や不正の数々

――桐生市の生活保護を巡り、これまでどんなことが発覚してきたのでしょうか?

2023年11月、故・仲道宗弘司法書士によって可視化されたのが発端で、新聞報道でも「1日1000円窓口支給」と大きく取り上げられました。生活保護を開始された男性が、ハローワークでの求職活動証明と引き換えに、窓口で1日1000円しか支給されず、月内に満額が支払われない。しかし会計上は全額支払われたことになっていたのです。

別のケースでは、民間団体による厳しい金銭管理があり、こちらも1日およそ1000円支給の計算でした。桐生市があくまでも利用者と団体との「民民契約」だとする中でも、分割支給が続いていたのです。

さらに発覚したのが、「ハンコ」の問題です。桐生市の職員が利用者のハンコを1948本も保管し、それを無断で受領簿に押印していたことが明らかになっています。全く受け取っていない日付に当事者が知らないうちにハンコが押されていたこともあります。

警察官OBの配置も問題となりました。小さな規模の福祉事務所にも関わらず、最大時4人の警察官OBを配置し、新規面接相談のほぼ全てに同席させていました。家庭訪問も就労指導も担わせていたのです。しかも桐生市は、暴力団対策経験のある警察官を希望していたことが情報公開請求で入手した資料で分かっています。

――当初は第三者調査もなされないのではと懸念されていた中、2024年3月にようやく委員会が設置され、小林さんも2回目の会合から参加されています。この間、第三者委員会にはどんな事例が寄せられてきたのでしょうか?

違法、不適切、不正の数は膨大で、第三者委員会が設置されたものの、全てを検証するのは困難です。当初発覚した3事案を中心に調査が進められました。

ハローワークでの就活と引き換えに一日1000円が窓口支給されていたケース、週に一度7000円ずつ保護費を支給されていたケース(いずれも月内に満額支給されていなかった)、そしてDV被害者が避難したにも関わらず、当初申請させてもらえなかったケースです。DV被害者の方は「(元の家に)戻るかもしれない」「荷物がそっちにある」などと言われたそうです。取るものも取らずに逃げてくるのに、申請権を侵害され、保護決定も支給も遅延し、ハンコも無断押印されていました。

桐生市の回答は誤魔化しも多く、特に「申請権の侵害」に関する検証がなかなか進展しませんでした。しかし、今年に入り状況が急展開しました。第三者委員会が1月6日から24日の短い期間、匿名性を担保した市民アンケートを実施したのです。被害に遭った方、見聞きした方からの声が100件も寄せられ、その内容は壮絶でした。

――具体的にどのような声があったのでしょうか。

桐生市では母子世帯の生活保護利用が2件(2022年)しかないという驚くべき実態も明らかになっています。10万人規模の都市で2世帯というのはあり得ません。市の答弁は「特段少ないとは思わない」「力のある方が多く就労に結びつきやすかった」「親族が助けてくれた」というものでしたが、市民の声は全く異なりました。「保護を受けようとしたとき、子どもを児童相談所に預けることになると言われた」「子どもを手放すことを条件のように言われた」「児童相談所に確認すると、桐生市役所の対応がおかしいと言っていた」と。

また、精神障害者の申請に同行した相談支援専門員に対し、ケースワーカーが侮辱的な対応をし、申請を受けつけなかったり、保護課の職員と思われる人物が、職場外で生活保護利用者の個人情報を話し、「早く死んだ方がいい」と発言するのを通りかかった市民が聞いたという衝撃的な証言もありました。

生まれたばかりの子どもを連れて窓口で家計簿を提出し、保護費を受け取りに行っていた母親が、家計簿が1円でも合わないと怒鳴られたりして泣かされた経験も語られていました。

また、保護を受ける際に自分の意思が尊重されないまま金銭管理団体と契約させられたという証言も複数件寄せられました。匿名とはいえ、これだけの声を届けるのは非常に勇気がいることだったと思います。

職員による恫喝、罵声が日常茶飯事

――小林さんの著書(※)にも、職員が申請用紙ではなく家計簿を渡して「1日800円で暮らす人を見習え」と言ったり、利用者の家族に「あなたの父親には社会性がない」と大声で言うなど、信じがたい事例が書かれています。また、2011年度からの10年間で生活保護利用者が半減しているのも不可解でした。

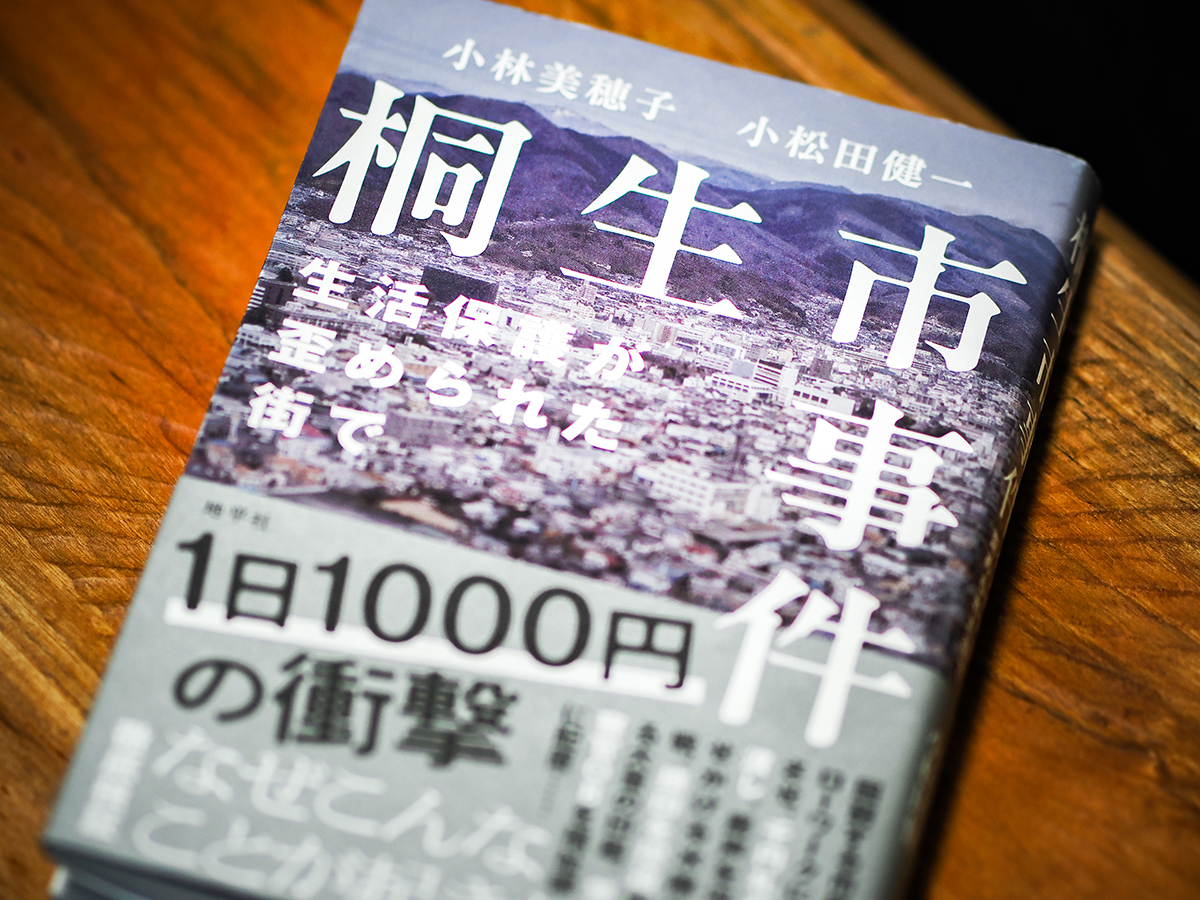

(※)『桐生市事件――生活保護が歪められた街で』(地平社)著:小林美穂子、小松田健一

市は当初、「高齢者が亡くなった自然減」と説明していました。その後、「境界層該当措置」(収入が保護を利用できる基準の境界にある人が、医療や介護費などの福祉的支出を減らすことで保護基準以下になる場合に適応される措置。形式上は保護を申請して一旦却下する)を適用したためと説明しました。

しかし、そのようなギリギリの層が半減するほどいるとは考えられず、桐生市だけが異様に多いという説明はつきません。この境界層該当措置にしても、援助する親族がいないのに扶養届には「支援する」と書かれていたり、兄弟が支援できないと書かれた部分が消され「支援する」となっていたり、その支援額が1円単位だったりするのです。月々1円単位の仕送りをする親族がいるとは考えにくく、その1円単位の仕送りや「不足分」とだけ書かれた仕送り額によって生活保護申請が却下されていることを考えれば、何者かが境界層該当措置を悪用するために仕送り額を算出し、捏造したと考えるのが自然です。

――第三者委員会には市役所職員からの情報提供もあったとのことですが、どのような声が寄せられたのでしょうか。

内部告発と言えるもので、職員から6件の情報提供がありました。例えば、「生活保護利用者はクズ」と公言する職員がいたり、職員による恫喝、罵声が日常茶飯事で、他課職員も聞くに堪えないほどだったのに、誰も注意しなかったという声がありました。「保護を申請させない意識が強い」「必要な人が利用できない状況が作られていた」「特定の職員がよく怒鳴っているのは周知の事実」といった証言もありました。また、「部長の権力が強すぎて職員が大変だったと思う」という声もあり、不健全な権力構造があったこともうかがえます。

――昨年7月には、1日あたり1000円しか支給されなかった原告2名が桐生市を相手取って裁判を起こし、現在も続いています。

第三者委員会では改善計画を出すなど反省しているようにも見えた桐生市ですが、裁判では全くその色が見られません。桐生市が保護費を月内に満額支給しなかったことは、県も昨年6月に生活保護法違反と明言しています。県に指摘されたことは認めても、その他の部分は記録がないことをいいことに、分割支給はあくまで合意のもとだと主張し、今も争っています。頻回な窓口分割支給も、「引きこもりを防ぐための外出機会創出」などと、信じられない言い訳を繰り返しています。

――1日1000円で生活しろというのは到底合意できるものではありませんし、仮に「合意」したとしても、権力勾配の中で拒否できない状況もあったでしょう。

権力勾配が明確な時の合意に意味はありません。弁護団もそう主張しています。1日1000円で生活できるわけがありませんし、支給されるはずの最低生活費の半分にも満たない額で納得できるはずがないのです。

小林さんと小松田健一さんの共著『桐生市事件――生活保護が歪められた街で』(地平社)。

「凡庸な悪」による組織的不正

――桐生市事件の取材を通して、小林さんがとりわけ衝撃を受けた点は何でしょうか。

どうして人が、それも福祉の現場にいる人が、市民に対してここまでの虐待行為ができたのかという点です。仲道さんが生前、「市民を罵倒し、悪辣の限りを尽くしていた人が、他の課に移動すると普通に“いい人”になっちゃうんだよね」と言っていました。おそらく彼らはごく平凡ないい父親だったり、良き隣人だったりするのでしょう。それが組織の中に入ると、助けを求めて窓口に来た人たちを見殺しにし、人権侵害の限りを尽くす。結果、「死んでも生活保護は使わない」「あそこには二度と行かない」「死んだ方がましだ」と困窮した市民に言わせてしまう。そのことに強い衝撃を受けました。「凡庸な悪」という言葉を思い起こさせることばかりでした。

――3月28日には、第三者委員会が荒木恵司市長に報告書を提出しました。

かなり踏み込んだ内容で、正直驚きました。中心だった3事案を非常に細かく分解し、桐生市の対応が生活保護法の何条に違反しているか、どの点で地方自治法に違反しているかなど、一つひとつが詳細に検証され、理性的でありながら最大限の厳しさで書かれています。

最低生活費を下回る分割支給計画や月内満額不支給などを生活保護法違反と認定した上、月内満額支給に見せかける架空の日付の受領簿記載や、市が保管していた認め印の無断押印を「組織的不正、規範意識の崩壊」と断じたのは極めて厳しい言葉です。

――一方で、踏み込み切れていない点も見受けられます。

検証しきれなかった積み残しは多く、本来であれば扶養届偽装の可能性やそれを基にしたカラ認定、民間の金銭管理団体による最低生活費を大きく下回る金銭管理も生活保護法や憲法に違反するはずです。金銭管理団体と桐生市の関係も闇深く、お金の流れも不透明です。桐生市はあくまで「民民契約」だと逃げ続けていますが、ほとんどのケースでケースワーカー立ち合いのもと市役所内で契約しているわけですし、桐生市と同じ金額を踏襲している以上、客観的に見ておかしい。第三者委員会も、今回の検証だけでは対処不可能であり、今後も調査が必要だと示唆しています。

――荒木市長は報告書に対し、「生活保護制度の理念を勝手な解釈で歪めた数々の問題を発覚するまで一切気が付かなかった責任は重く、心から恥じている。報告書を真摯に受け止め改善に鋭意取り組んでいく」とコメントしています。

「発覚するまで一切気が付かなかった責任は重く」とおっしゃっていますが、これまで県の定例監査や国の監査も入っており、そんなはずはありません。もし本当に知らなかったとしたら、それこそ問題です。生活保護を巡っては、これまでも市議会で何度も質問がなされています。問題発覚直後にも謝罪はありましたが、市長のこの言葉が出るのに1年4ヶ月もかかったこと、改善策を含めた発表にこれだけ時間がかかったことで、当事者、支援者が負った負担は計り知れません。

――市の「なるべくオープンにしたくない」という姿勢は、第三者委員会の設置方法や進め方にも表れていました。

「フルオープン」と言いながら、委員会中、記者に資料が配られなかったり、録音禁止、パソコン使用禁止、電子機器使用禁止でした。

ただ、第三者委員会の報告書が生活保護利用者半減の理由を「申請権侵害の疑いがある」という慎重な言い方にとどめたのに対し、荒木市長は半減の理由を申請権の侵害があったためと明言し、謝罪しました。これでやっと証言者の皆さんに報告ができると思いました。

――この報告の中で特に注目した点はありますか。

やはり、生活保護費の月内満額不支給は当然のことながら、最低生活費を大きく下回る分割支給計画自体も生活保護法違反と認定された点です。まさに裁判で争われている点で、1日1000円が合意かどうか議論を続けること自体が馬鹿げています。

原告の方は、ゴキブリが出た時に殺虫剤すら買えなかったなど、本当に辛かったことを何度も証言しなければならないのです。窓ガラスが割れたまま冬を迎え、段ボールで塞いで生活していた方もいました。1日1000円では窓を直すこともできず、修理もさせてもらえなかったそうです。そんな生活は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」からは程遠いといわねばなりません。

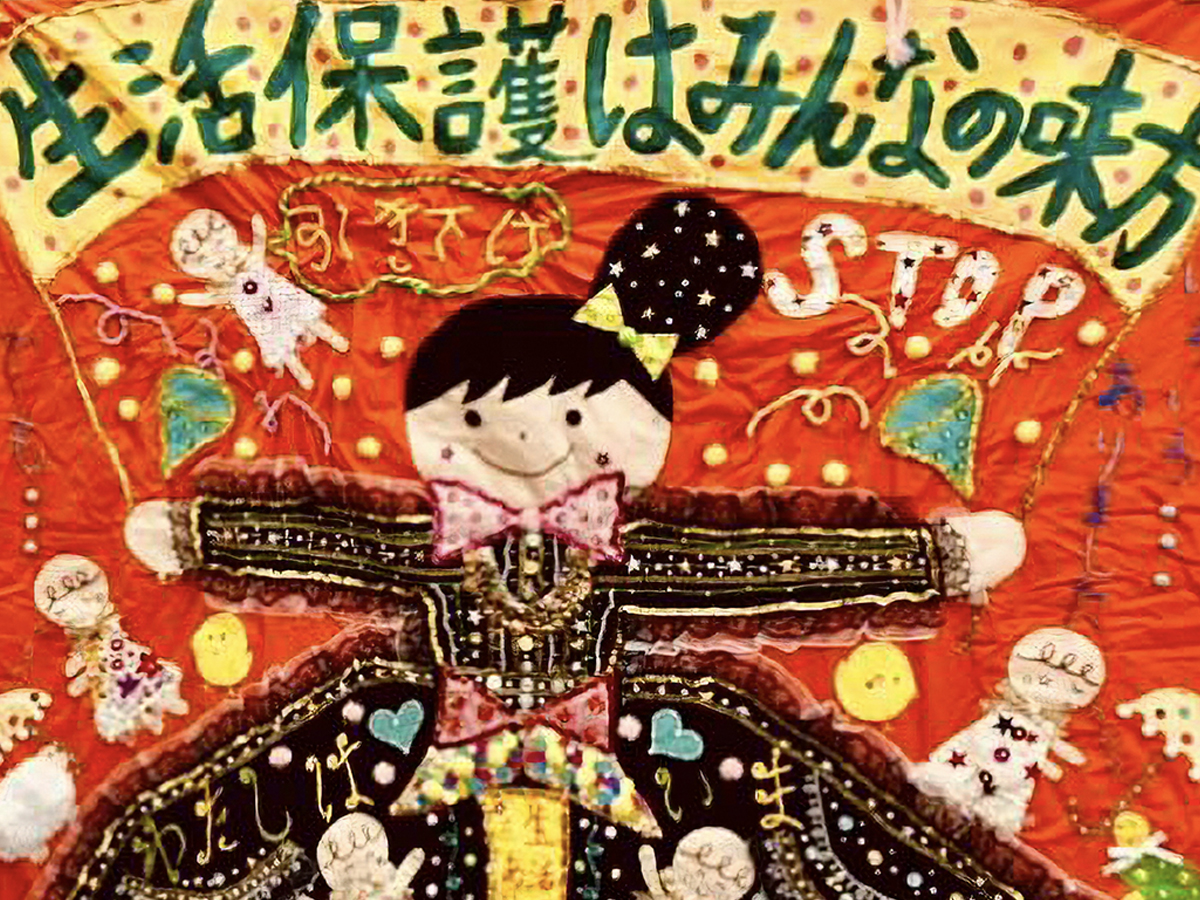

稲葉剛さんが決起集会で示した、生活保護を利用していたMさんが手作りしたクロス。(稲葉剛さん提供)

不安と憎悪を煽る政治家に騙されてはいけない

――本当に生活保護を必要としている人たちがこぼれ落ちているという状況は、以前から指摘されてきました。

桐生市に限らず、他の自治体でも水際対策がなくならず、人権侵害が行われる背景には、国の意向が深く関係しているのではないかと感じています。日本の生活保護の捕捉率は2割程度と言われています。つまり、それ以外の人たちは要件を満たしていても利用できておらず、国が定める最低生活費以下の生活を強いられているのです。

国は必要な人が制度を利用できない「漏給の問題」を放置し続け、不正受給などの「濫給防止」にばかりに重点を置いてきました。言うまでもなく、不正受給を肯定するつもりは毛頭ありませんが、それは全体額の0.4%ほどに過ぎません。国や県の監査内容も、濫給防止と自立就労に偏りすぎていると感じます。こうした姿勢が、桐生市のような自治体を生み出してきたのだと思います。

――桐生市の事件を取材して、今改めて小林さんが伝えたいのはどんなことでしょうか。

この問題が報道され、「桐生市はひどい」という共感の輪が広がっていますが、周知されるほどに、なぜか外国人バッシングとセットになるケースが増えています。「外国人にはホイホイ受けさせるのにね」と言うデマを広げる人がいますが、このような無根拠な外国人バッシングが、2012年の生活保護バッシングのように、次の参院選の争点になるのではないかと危惧しています。

バッシングが起きるのは、日本全体が苦しくなっている証拠だと思いますが、そうした人々の不安や不満を燃料にして支持を増やし、生存を椅子取りゲームのように思わせる政治家に騙されてはいけません。情けない話ですが、政治や行政は、「国民感情」をコントロールして利用し、私たち全員の権利を削っていきます。制度を使いにくいものにします。ヘイトやデマに踊らされ、最も弱い立場の人を叩いて気持ちよくなっているうちに、自分たちの使える制度が痩せ細っていくということを、止めたいと強く思っています。

国や行政が「生活保護の申請は国民の権利である」ことを周知することが必須です。これだけ困窮者が増えている中で、使わせまいとするのではなく、できるだけ使いやすいようにする努力、負のレッテルを払拭するための最大限の努力をしてほしいと思います。行政側も政治家も、生活保護利用者や外国人に対するデマを野放しにせず、対抗してほしい。生存の椅子は皆にあるんだ、皆で生きていきましょうという国を目指してほしいと切に願っています。

2024年4月、桐生市生活保護違法事件全国調査団が桐生市で開いた相談会で。(安田菜津紀撮影)

「いのちのとりで裁判」では、地裁、高裁で原告側の勝訴が上回っており(地裁19勝11敗、高裁7勝4敗)、5月27日には最高裁で弁論が行われる予定だ。国が論理的に勝てる見込みがなくなってきている一方、つくろい東京ファンドの稲葉剛さんも、参院選を前に「国民感情」に訴えかける生活保護バッシングが仕かけられるのではないかと危惧した。

選挙ごとに、脆弱な立場にある誰かがスケープゴートにされる構図は繰り返されてきた。しかし改めるべきは、国が起こした最大の人権侵害ともいえる生活保護基準の引き下げや、それに伴う生活保護の「スティグマ化」ではないのだろうか。外国人を差別の「やり玉」にあげることも含め、「ここにもっと“ずるい人間”がいる」という言説に流されるのではなく、その構造を作り出している公権力側の問題に目を向けていく必要があるはずだ。

※本記事は2025年4月9日に配信したRadio Dialogue「桐生市事件と生活保護」を元に編集したものです。

【プロフィール】

小林 美穂子(こばやし みほこ)1968年群馬県生まれ。東京都中野区で生活困窮者を支援する一般社団法人「つくろい東京ファンド」スタッフ。支援現場から発信を続ける。著書に『家なき人のとなりで見る社会(岩波書店)』、共著に『コロナ禍の東京を駆ける(岩波書店)『桐生市事件(地平社)』がある。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。