「だまってへんで、これからも」―生活保護引き下げの違法性認める最高裁勝訴から問われる「今後」

2025年6月27日15時過ぎ、炎天下に集まっていた大勢の人々の一部から、拍手と歓声が聞こえてきた。どうやらニュース速報で、先に「結果」を知ったようだ。涙をこらえるような表情で、最高裁のガラス扉が開くのを、今か今かと見つめる支援者の姿もある。やがて弁護団と原告が、手を振りながら門に向かってきた。歩みがゆっくりの原告を待ち、9本の旗を並べた。

「逆転勝訴」

「保護費引下げの違法性認める」

「司法は生きていた」

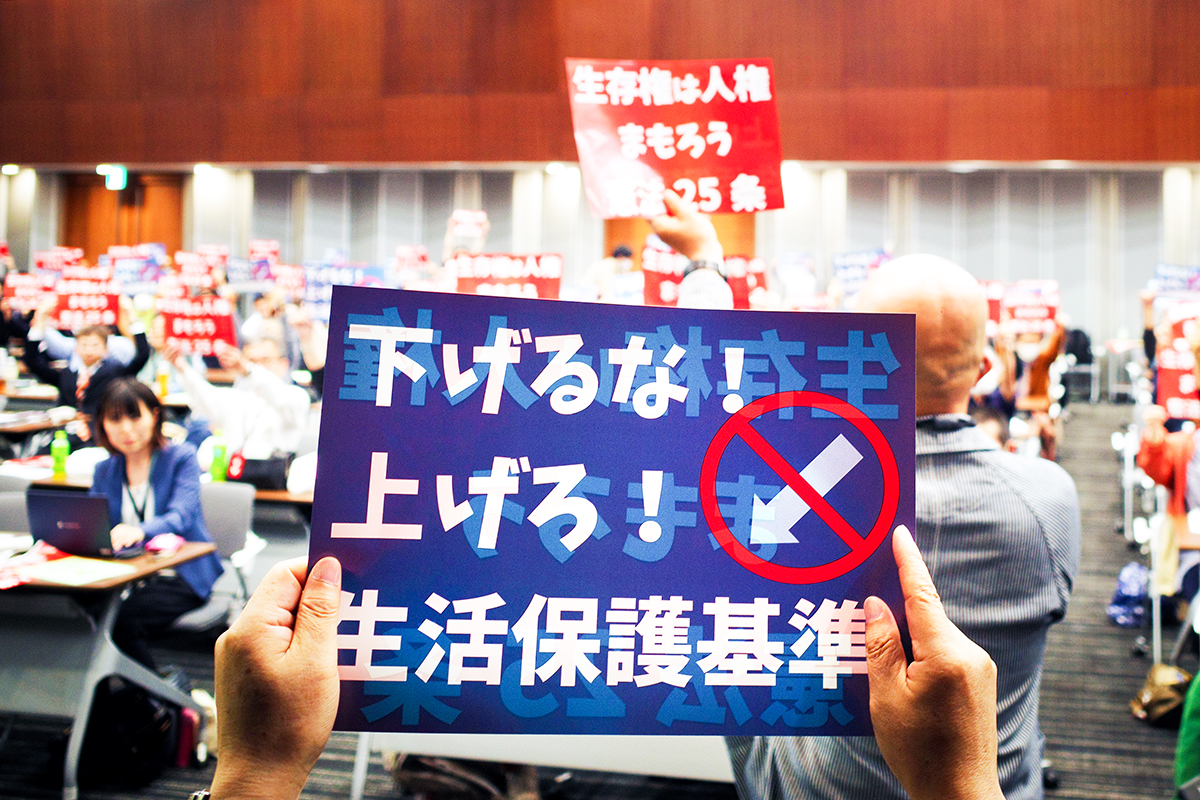

生活保護基準引き下げの違法性を問う「いのちのとりで裁判」は、29都道府県で、千人を超える原告によって提起されていった。大阪訴訟(大阪高裁で原告敗訴)と愛知訴訟(名古屋高裁で原告勝訴)のふたつの裁判の統一判断として、最高裁は原告の訴えを認めたのだ。

大阪の原告、小寺アイ子さんが満面の笑みで掲げた旗には、「だまってへんで、これからも」とオレンジ色の文字で綴られていた。すでに亡くなった原告のひとり、堰立夫さんの言葉だ。

「私自身は生活保護に関する裁判に関わって50年となりますが、生活保護の基準本体で原告が勝ったことは一度もありませんでした。今回の最高裁判決は、国が決めたことが根本から間違っていると認めた、社会保障の歴史に残る判決だと思います」と、いのちのとりで裁判全国アクション共同代表の尾藤廣喜弁護士は語る。

最高裁前で旗出しをする原告・弁護団。(安田菜津紀撮影)

Contents 目次

不可解な引き下げ根拠「デフレ調整」

これまでの経緯を振り返ってみたい。安倍政権下の2013~15年にかけ、生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費部分)が平均6.5%、世帯によっては10%という過去最大の引き下げが行われている。国が生活保護基準引き下げの根拠だと主張してきたのは、①「デフレ調整」と②「ゆがみ調整」だった。

まず①「デフレ調整」から見ていこう。2008~11年に物価下落率4.78%のデフレがあり、その「調整」として生活保護費を下げる、というのが国側の言い分だった。しかし国が起点としている2008年は、異常な物価高騰の年だった。その「異常」な年を基準にすれば、物価の下げ幅が大きくなるのは当然だろう。

とりわけ物価が下落したのは、生活保護世帯があまり購入しないテレビやパソコンなどの教養娯楽用耐久財だった。これを生活保護世帯が、一般世帯以上に買っているという、消費実態からかけ離れた不可解な「算出」が根拠とされた。「物価偽装」とまで称される恣意的な算出だ。

しかも基準の引き下げは、専門家の審議会である、生活保護基準部会に意見を聞くこともなく行われている。

無断で「2分の1」処理を加えた「ゆがみ調整」

②「ゆがみ調整」は、所得下位10%層の消費実態と生活扶助基準を比較し、その間にある「ゆがみ」を「是正」したという言い分だ。

しかし生活保護の捕捉率は2割程度とも言われる。つまり、それ以外の世帯は、受給要件を満たしていても保護が利用できておらず、最低生活費以下の生活を強いられている。こうした実態を踏まえれば、所得下位10%層との比較そのものが不適切であることは明らかなはずだ。

さらに国は、生活保護基準部会の検証を経た改定率を、無断で「2分の1」にする処理まで加えていたことが、後に発覚する。これにより、本来増額されるはずが、減額に転じられてしまった世帯もあったのだ。

「生活保護を利用しても、とても人間らしい暮らしができない」までに引き下げをした「結果」が深刻なものであることはもちろん、その「判断過程」も問題視されてきた。

判決前、最高裁に入廷していく原告、弁護団ら。(安田菜津紀撮影)

なぜ物価変動のみで引き下げたのか

今回の最高裁判決では、②「ゆがみ調整」について多数意見は違法としなかった。国家賠償請求も認められていない(ただ、宇賀克也裁判長は、「ゆがみ調整」の違法性、国家賠償とも認めるべきだという少数意見を付記している)。

一方、①「デフレ調整」については、全裁判官が一致して違法性を認めている。

判決文でも指摘されているが、厚生省(当時)の審議会である中央社会福祉審議会は、1983年12月、「生活扶助基準及び加算のあり方について(意見具申)」を公表している。

「生活保護において保障すべき最低生活の水準は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定すべきもの」

「賃金や物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、その伸びは、参考資料にとどめるべきである」

これにより1984年度以降、生活扶助基準の改定方式として、水準均衡方式(前年度までの一般国民の「消費実態」との調整を図る方式)が採用されている。

対して国が大幅に保護基準を引き下げた①「デフレ調整」は、「消費実態」ではなく「物価変動」のみを根拠とする主張を展開してきた。最高裁判決にはこうある。

物価は、これが変動すれば消費者の消費行動に一定の影響が及ぶとは考えられるものの、飽くまで消費と関連付けられる諸要素の一つにすぎず、物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものとはいえない。

なぜそれ以前とは全く異なる手法を持ち出し、物価変動のみによって引き下げをしたのか――。この疑問に国は十分な説明を尽くすことができていない。基準部会を通さなかったこと、恣意的な数字が用いられたこと以前の問題として、引き下げの「入口」から「厚労大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱や乱用があった」と、違法性が認められたのだ。

引き下げから10年、亡くなった原告は232名

大阪原告の小寺さんは、判決後の集会で、「勝ったと分かったとき、足ががくがく、めまいがして立てなくなってしまいました。うれし涙です」と晴れやかな表情で語った。

小寺さんの思いは、最高裁弁論の記事に詳しく記している。

判決後の集会で発言する(左から)大阪訴訟原告の新垣敏夫さん、小寺さん、脇山弁護士。(安田菜津紀撮影)

その後、脇山美春弁護士が、「亡くなった原告の思いも踏まえて、これから先の生活保護基準がもっといいものになるよう、頑張っていこうと思います」と声を震わせながら語ると、隣にいた小寺さんも目頭を押さえた。一時千人を超えた各地原告のうち、232名がすでに亡くなっている。

一方、名古屋高裁では、一連の訴訟では初となる国家賠償責任まで認める判決が出ていた。久野由詠弁護士は切実な思いを語った。

「最高裁にこそ、9年以上に渡って、原告のみなさんや生活保護利用者のみなさんが、引き下げ前から含めてどんな生活をしているのか、ちゃんと見てほしい、人の心をもって受け止めてほしいと思って訴えてきました。国賠は棄却だと聞いたとき、落胆は大きかったです。でも宇賀裁判長は、多数意見には反対でした」

宇賀裁判長の少数意見は下記の通りだ。

生活保護法8条2項は、「最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの」となるように保護基準を定めることを厚生労働大臣に義務付けており、本件改定が、違法に引下げ幅を拡大して、その結果、上告人らが「最低限度の生活の需要を満たす」ことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえず、その額は、それぞれの請求額である1万円を下回らないと思われる。

「ひとりの意見ですが、最高裁の裁判長がこのように述べていることは絶対に後に残っていくと思います。この引き下げによって何が奪われてきたのかを訴え続け、生活保護制度の改善につなげていきたいです」

被害の回復、そして再発防止を

愛知訴訟原告の澤村彰さんは「この判決を元にして、賃金をあげてほしい、年金をあげてほしい、と生活保護利用者以外の人たちも、どんどん要求していって下さい。権利なんですから」と訴えた。

集会でマイクを握った澤村さん。(安田菜津紀撮影)

澤村さんの発言趣旨にもつながるが、生活保護の基準額は、最低賃金や高額医療費の自己負担限度額など、国が公表しているだけでも47の制度と連動、関連しており、「ナショナル・ミニマム(国の最低限度保障)」を決定づけるものだ。つまり保護基準が沈めば、関連する社会保障も一緒に沈下することになる。だからこそ問われるのは、今後の国の対応だ。

「いのちのとりで裁判大阪訴訟・愛知訴訟 原告団・弁護団」「いのちのとりで裁判全国アクション」「生活保護引き下げにNO!全国争訴ネット」は声明を発し、違法な裁量権の行使の原因は、「政治的な背景により、厚生労働大臣が、「法」を軽視した点にある」と指摘。「前代未聞の権利侵害を二度と発生させないよう、厚生労働大臣の裁量を明確に制限し、生活保護バッシングの再来を許さない「生活保障法」の制定等の措置を速やかに講じるよう求める」とした。

また、「いのちのとりで裁判全国アクション」「生活保護引き下げにNO!全国争訴ネット」は要請書を厚労省側に手渡した。下記の要請の実現に向け、基本合意書の締結と継続協議の場の設置を求めている。

第1 被害の回復

1 すべての生活保護利用者に対する真摯な謝罪

2 2013年改定前基準との差額保護費の遡及支給

3 生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査と被害回復第2 再発防止

1 検証委員会の設置による2013年改定に至る事実経過と原因の調査・解明

2 生活保護基準改定方法の適正化

ア 生活保護法8条2項所定の事項の順守

イ 基準部会の検証を経ることをルール化

ウ 基準部会委員に当事者・弁護士・支援者を入れる

エ 違法な基準改定を裁判で擁護した基準部会委員を再任しない

オ 新たな検証手法による生活扶助基準の大幅引き上げ

カ 夏季加算の創設など生活実態に合った保護費の支給第3 権利性の明確な「生活保障法」の制定

判決当日、厚労省側に要請書を提出する原告、弁護団ら。(安田菜津紀撮影)

判決から3日、謝罪の言葉は一切なく

6月30日、厚労省記者クラブで会見を開いた弁護団によると、この日も厚労省に要請を行ったものの、対応した保護課企画官は、謝罪をするかどうかを含め、「判決内容を精査し、適切に対応します」と繰り返すのみだった。27日の判決後の要請、もっといえば地裁、高裁で国側が敗訴した際の反応と全く同じだ。

富山弁護団事務局長の西山貞義弁護士は、「生存権は人間の尊厳の基盤です。それを違法に奪ったことを最高裁が認め、確定しています。厚労省が守っているのは人間の尊厳だという意識があれば、こんな引き下げができるわけがない。決済権のある責任者も出てこず、謝罪をしないというのはいったい何の話なのか。協議をした上で謝罪をしないという選択肢はあるのか。訴訟でも逃げ回って10年近く引き延ばしたこと含め、全ての対応が間違っています」と厳しく批判した。

大阪訴訟原告の新垣敏夫さんは、憤りと落胆をこう語った。

「この問題は謝罪から始まらないと何も始まらないと思います。厚労省は判決の重みを全然分かっていないように思います。私たち原告が10年以上に渡って生きる尊厳を奪われたと最高裁は認めてくれました。厚労省は人権をなんと思っているのでしょうか」

なぜこうした大幅引き下げを行ったのか、違法な引き下げの謝罪をするのか、再発防止のための具体的な措置を行うのか、そこに当事者の声は反映されるのか――。先行きはまだ、不透明だ。

記者会見に臨む(左から)尾藤弁護士、森弘典弁護士、西山弁護士、小久保哲郎弁護士。(安田菜津紀撮影)

政治家が煽った生活保護バッシングと差別

最後に、なぜこうした無理筋の「理屈」で大幅な引き下げが行われてきたのか、改めて振り返っておきたい。その背景には、「生活保護を恥と思わないのが問題」(片山さつき議員)、「さもしい顔して貰えるものは貰おうとか弱者のフリをして少しでも得をしよう、そんな国民ばかりになったら日本国は滅びてしまいます」(高市早苗議員)など、一部政治家らがバッシングを扇動してきた実態がある。

現在、官房長官を務める林芳正氏も2012年、「生活保護制度を悪用して、自分のポケットに入れているような人が出てきた。はた迷惑な人ですね」と街頭で演説していた。

ちなみに厚労省の試算などによると、「不正受給」は額でいえば全体の0.3%ほどだ。それも、ケースワーカーの説明不足に起因するアルバイト代未申告や運用不備などのケースも含まれているとされる。「不正」は肯定すべきではないが、そもそも生活保護につながることもできない多数の人々を置き去りにし、「悪質」なケースが「横行」しているかのように強調する言動は、実態を反映していない。

2012年3月に発足し、生活保護費削減を打ち出した自民党の「プロジェクトチーム」の座長だった世耕弘成氏は、のちに裏金問題で自民党を離党している。小泉進次郎農水大臣も当時、同「プロジェクトチーム」のメンバーだった。

政権復帰を目論んでいた自民党は、実際に2012年末の衆院選で、保護費の1割削減を公約に掲げ、その意に沿うような引き下げが行われていったのだ。

政治的圧力に屈していった過程を、尾藤弁護士は厳しく指摘する。

「引き下げ動機のひとつは、自民党の公約に合わせなければならない、ということだった。そんなことは最低生活の維持に対して認められるはずがない」

判決当日、最高裁前で掲げられていた「引き下げアカン!大阪の会」のうちわ。(安田菜津紀撮影)

あえて「恥」という言葉を用いるとするならば、裏金にまみれながら、バッシングを厭わず、違法な引き下げへの責任を顧みない政治家の態度にこそ向けられるものではないか。

間もなく参院選の投開票日だ。社会的に脆弱な立場の人々を「スケープゴート」化し、差別やバッシングを行う扇動行為は後を絶たない。それがいかに、人の生活や人生を奪うものかを、最高裁判決は改めて浮き彫りにした。その判決を真摯に受け止めるためには、むしろ政治家や国の側から、「生活保護は権利である」と改めて広報していく必要がある。

「いのちのとりで」を築き直すのは、これからだ。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。