第1回:私の中のあなた、あなたの中の私―ローレンス吉孝の「あぎじゃびよ〜通信」

「あぎじゃびよー!」

私はそれまで、母がときおり発するその言葉を、一度も他人から聞いたことがなかった。

家の外では一切聞かず、家の中だけで話される言葉。

これがどうやら「おきなわのことば」だと知ったのは、だいぶ後のことだ。

その言葉の正確な意味をどこかで教えられたことはなかったが、

ニュアンスはだいたいわかっていた。

「わぁ、大変だ」というような意味の、感嘆表現だ。

しかし、秋田に住んでいた時も、東京に引っ越してからも、この言葉を母親以外の人から聞いたことがなかった。

この原稿を書いている今まさにこの瞬間にも、ワードの自動校正機能による赤い波線がこの言葉の下に引かれてしまっている。

まるで、正しくない、間違っている日本語だ、と言わんばかりだ。ひどいよね。

自分の身近にあって、身知らぬもの。

自分の内面にあって、自分ではないもの。

でも自分の一部であるもの。

社会から消されてしまうもの。

正しくないと否定されてしまうもの。

しかし自分の中にある、確かなもの。

みなさんは、自分の中に、このような存在を感じることはありますか?

私にとって、自己の中にある否定された存在や他者に気づく機会を与えてくれたのは、

この「あぎじゃびよー」という言葉でした。

日常にある、このような体験。

他者との出会い、他者との交わり。

今わたしは沖縄に暮らしていて、日々いろいろなことを感じています。

自分の中にある他者、そして他者の中にある、たしかな自分。

そんな経験をこれから綴っていきたい。

そして、みなさんにとっての「あぎじゃびよーとの出会い」=「他者との出会い」=「自分との出会い」は何でしょうか。ぜひお話聞きたいな。

沖縄の夏:二重意識

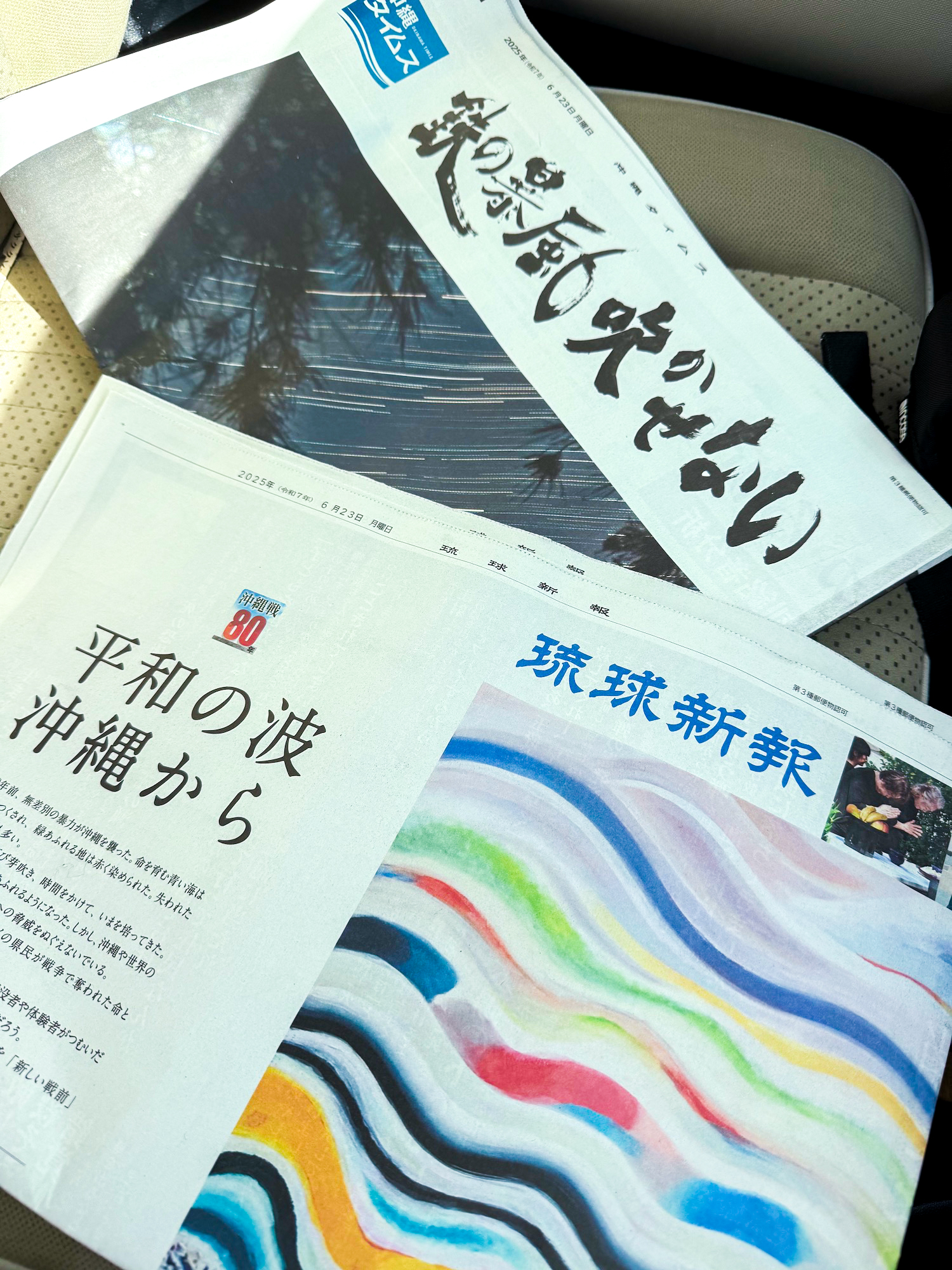

戦後80年。6月23日の沖縄の二つの主要新聞にはそれぞれ、「鉄の暴風吹かせない」(沖縄タイムス)、「平和の波 沖縄から」(琉球新報)という文字が一面に掲載されていました。

沖縄といえば、どんなイメージをみなさん持つでしょうか?

何色もの青で彩られた海。眩しいほど赤いハイビスカス。

沖縄戦。米軍基地と自衛隊基地の負担。

米兵が起こす犯罪や性暴力などのイメージを持つ方も多いかもしれません。

しかし、沖縄という島が、「占領された先住民たちの島」であるという意識を持っている人は、どのぐらいいるでしょうか?

世界での共通認識として、「先住民 (Indigenous Peoples)」のおおまかな定義は

1 その土地に居住してきた、

2 独自の文化や言語や社会組織をもつ集団であり

3 植民地主義や同化政策によって、

4 土地や資源を奪われて社会的に不利な立場に置かれた人々

などと説明されることが多いそうです。

2007年に採択された「先住民族権利宣言」1には、以下のような権利が定められています。

・自己決定権

・同化を強制されない権利

・土地や資源の返還や賠償などを求める権利

・土地が軍事的に利用されないようにする権利

・文化的・宗教的な慣習を実践し、また独自の言語で教育を行う権利

同化された、自己決定権を奪われた、土地を奪われた、その土地が軍事的に利用されてきた…

これはまさに沖縄の歴史と現在そのものではないでしょうか?

この6月。50代ほどの沖縄の男性とお話をする機会がありました。

わたしは、国際的に使われるような先住民の定義と、それにくっきり当てはまる沖縄の状況について話しながら、自分自身を「先住民だ」と思うかどうか聞いてみました。

そうすると、とても興味深い反応が返ってきました。

「先住民だ」という意識について、ピンとこないというのです。

「うちなーんちゅ(沖縄人)」というアイデンティティはしっかりと持っている。

基地にも反対するし、自分たちが独特の文化や言語を持っていることも知っている。

でも、「自分たちは先住民だ」という意識は持ってこなかった、と。

W.E.B,デュボイスは、支配される者たちが支配者の意識を内面化して、その意識で自らを眼差してしまう状態のことを「二重意識」と名付けています。

植民地的状況において、先住民たちは自らの意識ではなく、支配者の意識によって自分たちの姿を見つめてしまう。

日本政府は、アイヌの人々を先住民族と認めた一方、沖縄の人々を頑なに先住民とは認めようとしません。沖縄社会のなかで、人々が自分たちを先住民と感じにくい背景には、こういった支配者側の意識の内面化が強く関係しているのかもしれません。

先住民たちが二重意識の中で、自分たちを「先住民だ」と認識することができないのは、他の国や地域にもあることでしょう。そのこと自体が、まさに、植民地的状況に置かれているということの証左であるように思えます。

国連の先住民族権利宣言には、明確な先住民の定義は書かれていません。

むしろ、そこで重要視されているのは、先住民が自らのアイデンティティと政治的立場性を自分で決定することができるという自己決定権です。(だからこの原稿でも、誰かを〇〇民族と言うべきだ、という話はしません。)

国がなんと言おうと、他者が何度言おうと、私たちは何者であるのか。

戦後80年の沖縄で暮らす現在。

秋田と、沖縄と、米国の白人ルーツを持つわたしが、自分自身の内面にある他者たちとどうやって折り合いをつけていくのか。

茹だるような湿気と、目のやり場のない太陽の降り注ぐ光の中でも、その問いは自らの内面でたびたび繰り返され続けています。

タイでの経験:相互参照

7月後半にかけて、Inter-Asia Cultural Studies学会に参加するため、タイのナコーンシータンマラート市に滞在していました。沖縄より厳しい暑さだと予測していたわたしは、沖縄よりも存外過ごしやすいタイの暑さの中で、様々な刺激を受けました。

お昼にはランブータンやマンゴスチンを食べながら、様々な興味深いセッションに参加しました。

学会のいくつかのセッションの中でとりわけ鍵概念として重要視されていたのは、「相互参照(Inter-referencing)」という概念です。

これは陳光興(Kuan-Hsing Chen)が『脱帝国―方法としてのアジア』(以文社)の中で用いた概念であり、「アジア」を論じる際に、従来のように米国やヨーロッパといった帝国との比較からアジアを読み解くのではなく、アジアの国や地域がお互いの歴史や思想や文化を相互に参照し合いながら、帝国主義や植民地主義に抵抗していこうとする思想的実践のことを指しています。

学会の数々のセッションや報告の中で登場するこの言葉は、アジアにとどまらない概念として、帝国主義や植民地主義にさらされる世界各地の事例とともに用いられ、学会全体に通底するメッセージとなっていました。

二重意識の中で自分たちを否定したり透明化してしまう状況にあって、同じように否定や透明化を経験する他の国や地域の人々はいかに知恵や歴史を紡いできたのか。

相互参照は、巨大な植民地主義と帝国主義に争う、ささやかで強靭な実践であることを学びました。

支配者のものではないまなざしで自分を見つめることができるのであれば、「わたし」はどのように自分の瞳に映し出されるのだろうか。

日本の夏:排外主義に抗う

7月20日の参議院選挙の前後から、いや、それよりもずっと以前から、単一人種主義と人種差別主義をベースにした排外主義的な極右政党が台頭し、「〇〇人ファースト」というスローガンが巷で叫ばれるようになってきました。

わたしは、日本社会の中でいわゆる「ハーフ」や「ミックス」と呼ばれる人々の経験について調査を進めてきました。その中で、たびたび「日本人」という言葉が、日常生活において非常に狭い意味で、人種差別的に用いられていることに強い懸念を抱いてきました。

「日本人」とはたんに、日本国籍を所持している者という法的な水準を大きく超えて、日常ではさまざまな定義として意図的に使われています。

日常の中で「日本人」という言葉が用いられるとき、それは、外見、名前、言語、文化、習慣、そして「血」などといったさまざまな要素と密接に結びついています。

「日本人」らしい名前、「日本人」らしい見た目、「日本人」らしい立ち居振る舞い、「日本人」の血、親が両方とも「日本人」であるかどうか……

そしてこのような狭い意味づけの「日本人」という概念が、排除や否定の意味で日常的に使われる場面の経験を何度も聞いてきました。

出生・認知・帰化などの法的プロセスを通じて日本国籍を取得した人の中には、当然、多様な人種的・民族的背景が含まれているし、そうやった多様な人々によって「日本人」が構成されているにもかかわらず、実際に社会の中では「日本人」という言葉が非常に単一人種的で排外主義的に用いられてしまっているのが現実です。

そういった社会の文脈で「〇〇人ファースト」といった政治的スローガンを掲げることは、この国に暮らす同じ住民の中に人種主義的な線引きを行い、どちらかを優遇し、どちらかを劣位に置くという、古典的な人種主義的発想でしかないのです。

先ほどふれた先住民権利宣言には以下の文言が書かれています。

“国民的出自または人種的、宗教的、民族的ならびに文化的な差異を根拠として民族または個人の優越を基盤としたり、主唱するすべての教義、政策、慣行は、人種差別主義であり、科学的に誤りであり、法的に無効であり、道義的に非難すべきであり、社会的に不正である”

「この国は〇〇人の国だから、〇〇人ファーストを掲げるのは当然なんじゃないか」という、やんわりとした発想によって、多くの人々が人種差別主義に駆り立てられています。

残念ながらそれが現在の日本社会の現実の姿です。

先住民の存在が否定され、消され、人種差別主義が一定の支持を得る社会の中を見つめながら、植民地主義と帝国主義に抵抗するために、いかに人々がお互いを相互参照しながら手を取り合えるのだろうか。

排外主義と人種主義が盛り上がる、文字通り、あぎじゃびよーな社会的状況の中で、いかに他者との関係を取り結べるのか。私自身とみなさん一人ひとりの「他者/自分との出会い=あぎじゃびよーとの出会い」は、今の社会の中に何をもたらしてくれるのでしょうか。この連載を通じて、人々との対話と、地域での経験を大切にしながら、みなさんと一緒に考えていくことができたらうれしいです。

おきなわの暑い夏は始まったばかり。

戦争は終わっていない。

そこに、落とし前をつけていくのは、残された私たち一人ひとりの責任だと思います。

ただ、どうか無理はしないでほしいと思っています。

疑心暗鬼と不安がおそうなか、日々の政治的・社会的状況や人々の眼差しに恐怖を感じている人もいるかもしれません。

言葉を大切にしながら、それぞれの心と体の健康を最優先させながら、

この長い長い夏を一緒に乗り越えていきましょう。

水分もしっかりとりながら!

(2025.8.26 / 執筆・写真 下地ローレンス吉孝)

- 「先住民族の権利に関する国際連合宣言(仮訳)」(国連総会第 61 会期 2007 年 9 月 13 日採択)https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_japanese.pdf 先住民の権利については以下も参照。「先住民族 少数民族に対する、差別と偏見」(アムネスティ・インターナショナル)https://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/minority/# ↩︎

Writerこの記事を書いたのは

Writer

社会学者田口ローレンス吉孝Taguchi Lawrence Yoshitaka

専門は社会学・国際社会学。著書『「混血」と「日本人」 ―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』(青土社、2018年)、『「ハーフ」ってなんだろう? あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社、2021年)。「ハーフ」や海外ルーツの人々の情報共有サイト「HAFU TALK」を共同運営。

この連載について

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。