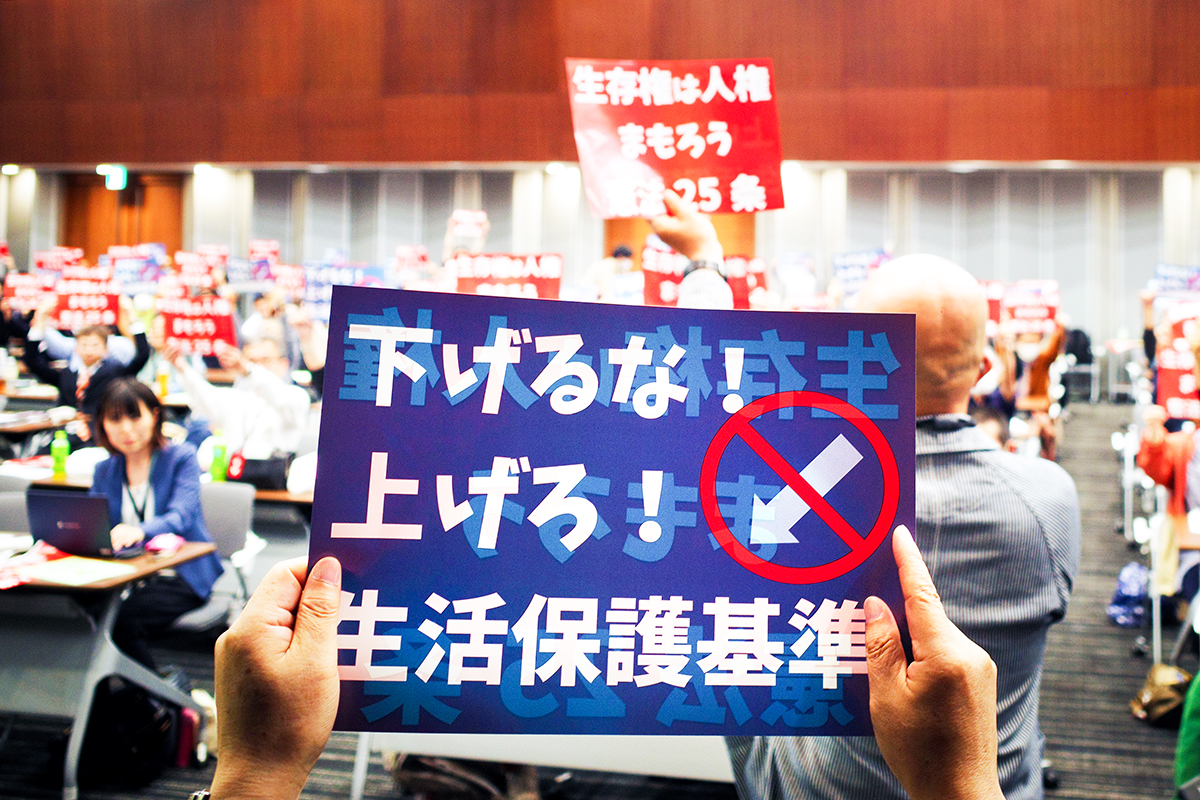

「最高裁判決の上書きは許されない」生活保護基準の違法引き下げ、宙に浮いたままの責任

「それは与党でございますから、責任は無いということはないと思いますけれども…..当時の議論の経過も、いっぺん検証してみたいと思います」

2025年7月20日、JRN開票特別番組に出演した筆者が、「いのちのとりで裁判」について問うたとき、自民党の森山裕幹事長はしどろもどろながらにこう返答している。

自民党の議員らによるバッシング

「責任は無いということはない」どころの話ではない。

「生活保護を恥と思わないのが問題」(片山さつき議員)、「さもしい顔して貰えるものは貰おうとか弱者のフリをして少しでも得をしよう、そんな国民ばかりになったら日本国は滅びてしまいます」(高市早苗議員)など、党の議員らがバッシングを扇動してきた経緯がある。その上、2012年3月に発足した生活保護に関するプロジェクトチーム(座長は世耕弘成氏)は生活保護費削減を打ち出し、実際に2012年末の衆院選で、自民党は保護費の1割削減を公約に掲げ、政権に「返り咲く」ことになる。

そして翌年以降、その意に沿うような減額が行われていった。安倍政権下の2013~15年にかけ、生活扶助基準(生活保護基準のうち生活費部分)が平均6.5%、世帯によっては10%という過去最大の引き下げが行われている。

その違法性を問う「いのちのとりで裁判」は、29都道府県で、千人を超える原告によって提起されていった。大阪訴訟(大阪高裁で原告敗訴)と愛知訴訟(名古屋高裁で原告勝訴)のふたつの裁判の統一判断として、最高裁は2025年6月27日、原告の訴えを認めた。

「物価偽装」とまで称される恣意的な引き下げと、最高裁判決の内容など、これまでの経緯に関しては下記記事に記している

やり方自体に不信感

生存権を違法に奪った引き下げは、自民党にも「大いに」責任があるはずだが、それを正面から省みようとする動きは見られない。

一方、国の対応はどうか。

判決当日にも、翌週の6月30日にも、原告や弁護団は厚労省に対して、すべての生活保護利用者に対する真摯な謝罪、2013年改定前基準との差額保護費の遡及支給、それらを踏まえての再発防止などの要請を行っているものの、対応した保護課企画官らは、謝罪をするかどうかを含め、「判決内容を精査し、適切に対応します」と繰り返すのみだった。

そして7月1日、福岡厚生労働大臣は、専門家の会議を設けて今後の対応のあり方を審議する方針を突如示した。原告や弁護団に事前連絡や相談などは一切なかったという。最高裁の判断を、専門家の意見で覆せるとでもいうのだろうか。

8月13日、その「専門委員会」が初会合を開き、原告の頭越しに決められた「委員会による審議」は既定路線化されていった。9人の委員の中に生活保護基準に関する専門家はひとりもいない。この時点ですでに、最高裁判決から1ヵ月半が経過していたが、原告が求める補償などを巡る発言はなく、傍聴は報道関係者のみに許可された。厚労省からは鹿沼均社会・援護局長が出席しているが、課長以上の責任者が、原告・弁護団の要請の場に出てきたことは一度もない。

厚労省側は、《従前通り消費実態に基づいて基準を改定していれば、減額幅は12・6%となることが予想された》と、訴訟終盤に「後付け」してきた「12.6%論」を再度持ち出した。「国はむしろ減額幅が小さくなるよう“配慮”したのだ」という主張だ。ただ、これを裏付けるだけの客観的な資料については一切提出されていない。

8月18日、原告、弁護団らが都内で会見を開いた。弁護団の小久保哲郎弁護士によると、第2回の委員会の会合で、原告の意見も聞きたいとの打診があったという。

「委員会の強行など、やり方自体に不信感があり、単に“話を聞いた”というガス抜き、口実のためだけになってしまうのではないかという懸念がある。もしも行うなら、公開し、傍聴も認めるべきですし、録画もすべきです。意見聴取は1回限りで終わらず、毎回の審議も踏まえて、我々の見解について書面で委員に配布し、検討の材料にする必要もあるでしょう」

8月18日の会見。奥の列、右から順に小久保弁護士、尾藤弁護士、原告の髙橋さん、新垣さん。(安田菜津紀撮影)

謝罪もなく「反省しています」

委員会は年内にも結論をまとめるとの見方もあるが、あまりに悠長ではないか。最高裁判決前から、「いのちのとりで裁判」では、国側の敗訴が続いていた。最高裁判決を待つまでもなく、国は対応を想定しておくべきではなかったのか。結局、違法状態は今日に至るまで続いている。

58年前の朝日訴訟(※)では、一審判決後に生活扶助基準が大幅に引き上げられている。かつて厚生省(当時)で勤務していた尾藤廣喜弁護士はこう指摘する。

「当時は第一審の判決が出る前に、朝日さんの訴えを真剣に受け止め、対応してきた官僚がいた。今回は最高裁で負けているのに、屁理屈をつけて、できるだけ改善しないように、改めないようにしようという姿勢が露骨にあらわれている」

(※)1957年に朝日茂氏が生活保護費の基準が生存権を侵害すると訴えた行政訴訟で、最高裁判所は原告死亡により訴訟終了としたが、傍論(判決の結論に直接関係しない、裁判官の補足的な意見や見解)として「健康で文化的な最低限度の生活の判断は厚生大臣の広範な裁量に委ねられる」という見解を示し、これがその後の生活保護行政に大きな影響を与えた。

そもそも最初の提訴から10年以上が経ち、一時千人を超えた各地原告のうち、230名以上がすでに亡くなっている。

福岡大臣は15日の閣議後の記者会見で「判断の過程や手続きに過誤、欠落があったと指摘されたことについては、真摯に反省する」としたが、尾藤弁護士はこう反論する。

「厚労省は手続き上の問題に矮小化しようとしていますが、判決では生活保護法3条、8条2項に反しているとして、中身自体にも踏み込んで違法と判断されています。(福岡大臣の発言は)謝罪とは違う上、手続きをやり直せばいいという認識自体が間違っている」

神奈川原告の髙橋史帆さんも、大臣の「反省」に疑問を投げかける。

「反省しているけれど謝らない、補償しない、というのはどういうことなのでしょうか。厚労省は私たちの足どころか、胴体を思い切り背中から踏んづけている状態です。その足をどける努力をせず、ただ『反省しています』と言われても、何を受け取ればいいのでしょうか。加害をやめ、謝らなければ、反省は反省になりません」

会見で発言する髙橋さん。(安田菜津紀撮影)

最高裁判決の上書きは許されない

大阪原告の新垣敏夫さんは、「最高裁判決の上書きは許されないものだと思っています」と、これまでの厚労省の対応への失望を語った。「(厚労省は)当事者の方を向いていないと思います。責任の認識がなければ、謝罪にはなりません」。

8月14日の毎日新聞の記事では、「賠償が認められていないのに謝罪した例があるのか」との厚労省幹部の「考え」が紹介されている。

しかしハンセン病訴訟、ハンセン病家族訴訟、薬害ヤコブ訴訟など、最高裁での賠償判決がなくとも「謝罪」した前例はある上、名古屋高裁、最高裁の宇賀克也裁判長の個別意見では賠償も認めている。そもそも「前例」がなければ謝罪ができない、というのは、事の重大さの軽視に他ならないのではないか。

こうして問題が長引けば長引くほど、ネット上では原告をはじめ、生活保護利用者に対する誹謗中傷も目につく。しかし問題の本質は、この違法状態を作り出した責任を認めず、むしろ事態を「長引かせている」国側の責任なのだ。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。