出身国情報見ず審査「ありえない」―「死刑のボタン」と化す法案審議の前に必要なこと

入管法政府案の「立法事実」のメッキが剥がれ落ち続けている。かねてから人道上の問題が指摘されている政府案だが、その一つが「送還停止効の例外」を設けることだろう。現行法上、難民申請中は送還されないことになっているが、政府案では審査で2度「不認定」となった申請者が、以後、強制送還の対象になりえてしまう。

この「送還停止効の例外」を法制化する「根拠」となったのが、難民審査参与員を務める柳瀬房子氏の発言だ。

難民審査参与員は、法務大臣に指名され、入管の難民認定審査(一次審査)で不認定とされ、不服を申し立てた外国人の審査(二次審査)を担っている。元検事や元裁判官、元外交官、弁護士やNGO関係者など、幅広い分野から選ばれており、5月16日の時点で111名が名を連ねている。

2021年4月、衆院法務委員会参考人質疑で、柳瀬氏はこう発言している。

「入管として見落としている難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができません」

「難民の認定率が低いというのは、分母である申請者の中に難民がほとんどいないということを、皆様、是非御理解ください」

こうした発言が入管庁の資料にも引用され、入管法政府案の「立法事実」の一つとなっている。

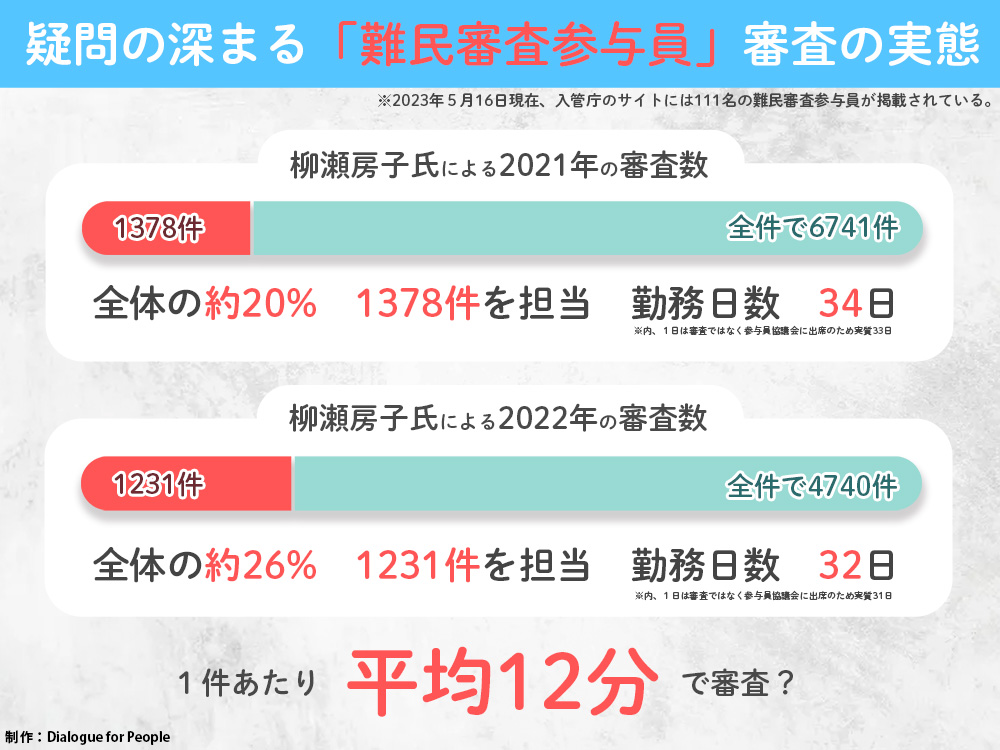

ところが5月25日、衝撃的な数字が公表された。参院法務委員会で、難民審査参与員の柳瀬氏の、2年分の審査件数が明らかとなったのだ。

2022年:全件4740件のうち1231件(勤務日数32日)

2021年:全件6741件のうち1378件(勤務日数34日)

こと2022年に関しては、全件の4分の1以上を柳瀬氏が担ったことになる。

「年1000件」審査したと主張する難民審査参与員、ふたつの「立法事実」に浮かぶ疑問にも書いたように、全国難民弁護団連絡会議(全難連)が日弁連推薦の難民審査参与員を対象にしたアンケート調査によると、回答者の年間平均審査件数は36.3件だった。

柳瀬氏の件数を単純計算した場合、1日の勤務時間が8時間だと仮定しても、1件あたりにかける時間はたった、「12分」だ。

なぜこうした審査がまかり通ってきたのか――柳瀬氏とは別の参与員の言葉から浮き上がってきたのが、25日の衆院法務委員会での参考人質疑だった。

書面審査だけで年1000件を超える審査を担当

2023年5月25日、参考人として発言した現役難民審査参与員の浅川晃広氏は、自身も柳瀬氏と同様、「書面審査だけで年1000件を超える審査を担当したことがある」とした。ただし、勤務日数(期日数)については明言を避けたため、平均して1日あたり何件の審査にあたったのかは定かではない。また、「一期日に“借金案件”をまとめて50件審査したことがある」と語っており、入管側から傾向が似通ったと見なされた案件がまとめて提示されることもあるようだ。

その上で、こう述べている。

「たまに案件を見ていて、“実際にこれはどうなのか”と本国情勢に当てはめなければならないことがある」

「出身国情報を詳細に検討しなければ判断できない案件はあまりなかった」

難民申請者の出身国情報を「たまに」しか参照しないような審査では、確かに大量審査は「物理的には」可能なのかもしれない。ただそれは、入管の主張する「保護すべき者を保護」が実現できる審査なのだろうか。

関連記事

出身国情報を参照しないのはありえない

5月23日に同法務委員会の参考人を務めた、明治学院大学国際学部教授で元難民審査参与員の阿部浩己さんは、家族間、個人間の問題に見えるようなケースであっても、出身国情報を調べていくと、「特定の社会的集団の構成員を理由にして重大な危害を受ける危険性があった」として、難民認定すべきだと判断したことがあるという。

浅川氏と同日に参考人を務めた渡邉彰悟弁護士は、この日の会見で「申請者の個人の事実関係だけ聞いて、出身国情報を参照しないのはありえない」と強調した。

「簡単に濫用として切り捨てていいものではなく、個人の申請内容が出身国情報に照らしてどうか、その中に潜んでいる社会的な構造や問題を分析することこそが、難民審査する側に求められていると理解できていないのでは」

例えば浅川氏が難民に該当しない例として挙げた「既婚者と肉体関係を持ったのでその夫から殺害される(恐れがある)」などの事案でも、国や地域によっては、「家族の名誉を汚した」と見なされ、女性たちが殺害される「名誉殺人」の恐れも考えられるとした。

渡邉弁護士が問題視するのは、日本の難民審査で見受けられる「個別把握説」の弊害だ。「個別把握説」とは、政府などから「個人的」に把握され、狙われていなければ難民ではない、という日本独自の解釈だ。

「どんな人でも迫害を受ける恐れがある、という状況が、ミャンマーでも生まれています。(抵抗のシンボルである)3本指を立てただけで、その人が夜中に連行されるような映像をたくさん見ています。ところが、個別把握説では、『あなたのところに当局が来たことはありませんね』で終わってしまう。出身国情報に基づいて判断ができないのであれば、難民審査に携わらないでほしい」

記者会見にて浅川氏の発言の異常さを指摘する渡邉彰悟弁護士。

「無辜の人に死刑のボタンを押す」ことになりかねない

先述の通り、参与員は幅広い分野から指名されているようだが、難民審査の専門性について、阿部さんは「参与員はそれぞれの分野の専門家ではあるが、端的に申し上げて誰ひとり難民認定の専門家ではない」と言い切る。

渡邉弁護士もこう指摘する。

「難民認定は、“客観的な証拠”がない中で、どのようにその信憑性を判断するのかというかなり特殊なもの。元検事や元裁判官の参与員が“客観的な証拠”を求めすぎる恐れもある。その人が経験してきた民事法刑事法に緻密に従うのではなく、難民法に緻密であるべき」

「NGO職員だからといって難民法に詳しいわけではない。外交官は日本の国益を考慮するので、そうした仕事をしていた人たちが参与員として難民の保護を判断することには反対」

浅川氏は「独立した審査を我々がしていないかのような批判は極めて心外」としたが、「自分たちの審査に間違いはない」かのような硬直化は、危うくはないのだろうか。阿部さんはこう、警鐘を鳴らす。

「長年同じポストにいると、専門性が増すように見えますが、しかし大きな問題を抱え込むことになるんです。つまり、“このケースはきっとこうだろう”という思い込みで判断を下してしまう」

極端に件数の偏った審査のいびつさや、審査のあり方への疑問は尽きない。参与員も全体を通して見ると、入管の判断に追随していないだろうか。「本来保護されるべき者が送還されないような制度となっている」という法務大臣・入管の言い分に疑義がつく限り、入管法政府案の成立は、「無辜の人に死刑のボタンを押す」ことになりかねないだろう。

「私たちは正しい」への固執は自浄作用を失わせる。破綻した立法事実のまま審議を進めるよりも、現行制度の「ブラックボックス」にメスを入れることが先決だ。

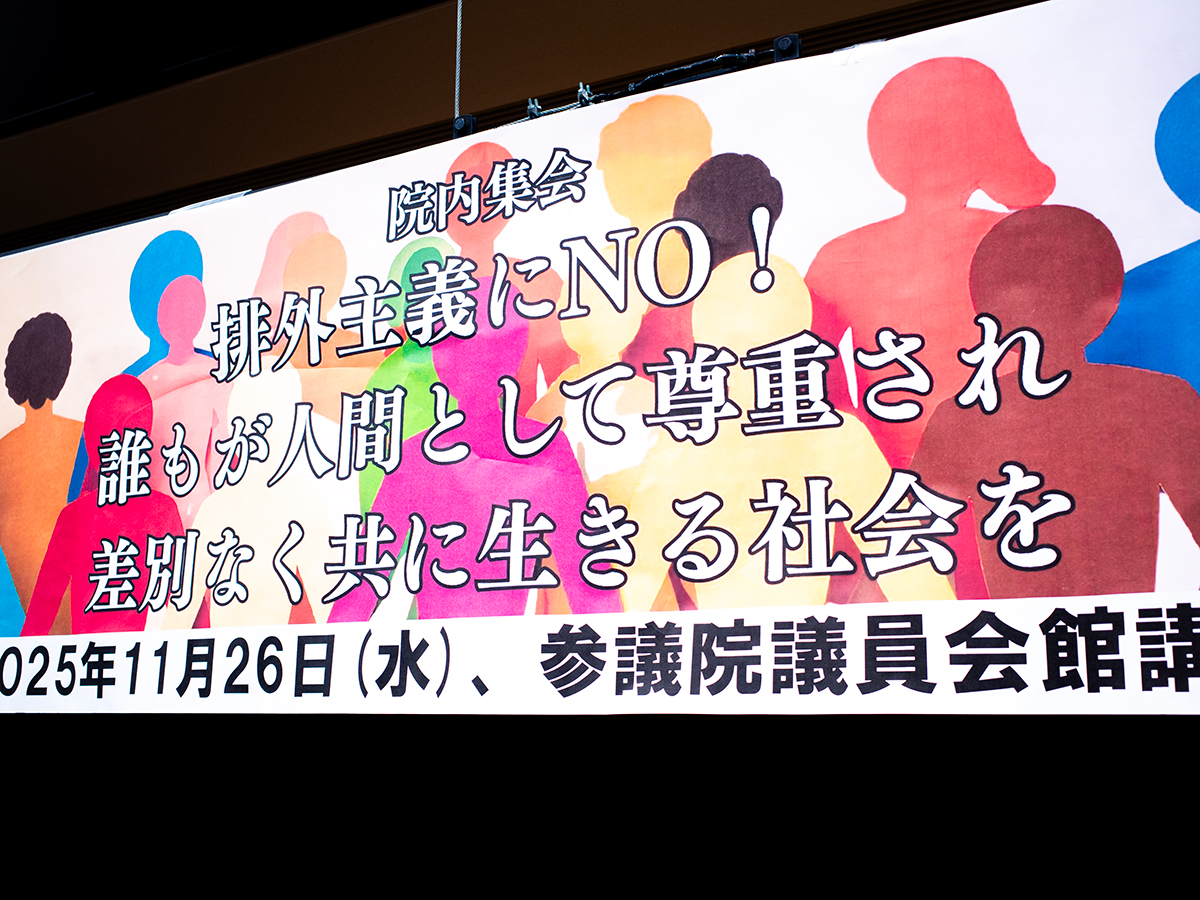

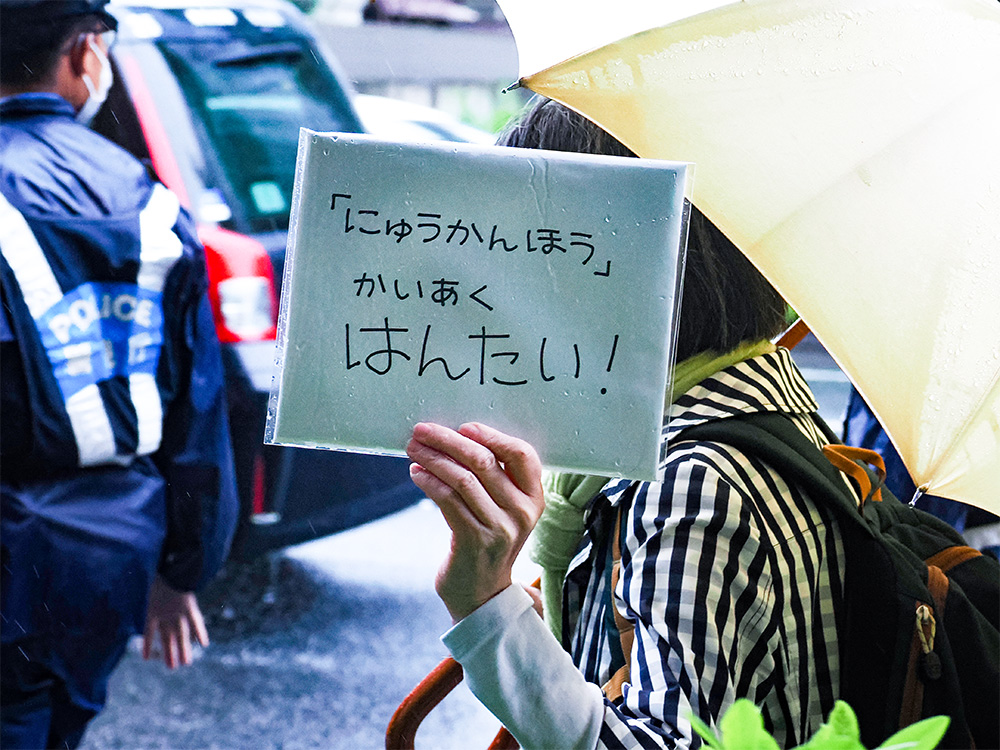

問題が明るみになるにつれ、声をあげる人々が増え続けている。

(2023.5.28 /文・ 安田菜津紀)

あわせて読みたい・聴きたい

■ 難民審査参与員は「難民認定手続きの専門家」ではない――「12分の審査」の闇[2023.5.25/安田菜津紀、佐藤慧]

■ 入管法政府案「立法事実」への疑問 同一難民審査参与員が2年間で2000件審査[2023.4.23/安田菜津紀]

■ Radio Dialogue ゲスト:児玉晃一さん「年間1000件の難民審査、その問題点は?」(2023/5/24)

■ Radio Dialogue ゲスト:榎森耕助さん(せやろがいおじさん)「入管法の問題点を叫ぶ」(2023/4/26)

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。