すぐ隣に暮らしながら、目に見えない分断が物理的な「壁」となり、さらなる分断を引き起こす。イスラエル-パレスチナの間に横たわるこの障壁は、世界各地で分断を引き起こす「恐怖」や「差別」といった感情と結びついてはいないだろうか。イスラエルの人々が、「とても安全な場所とは思えない」というパレスチナには、いったいどのような人々が暮らしているのか。その様子と人々の声から、「壁」を乗り越えていくための方法を探りたい。(前編はこちら)

エルサレムからバスに乗りヨルダン川西岸地区の各都市へと向かうと、道沿いにコンクリートの壁やフェンスが見えてくる。イスラエルが、「テロ攻撃から自国民を守る」という名目で建設を続けている「分離壁」だ。しかしその壁は、実際にはイスラエル領内のみではなく、パレスチナ自治区内に食い込むようにして建設されている。第三次中東戦争以降、イスラエルはヨルダン川西岸地区内に数多くの「入植地」を築いてきた。この入植地を囲むようにして壁が築かれているため、西岸地区は「虫食い」のように分断されているのだ。2004年7月9日、国際司法裁判所(ICJ)は、この分離壁の建設を「違法である」と判断したが、入植地は現在に至るまで増え続けている。

物理的な接触を遮断するための「壁」が、パレスチナ自治区領を浸食しながら増え続けている。

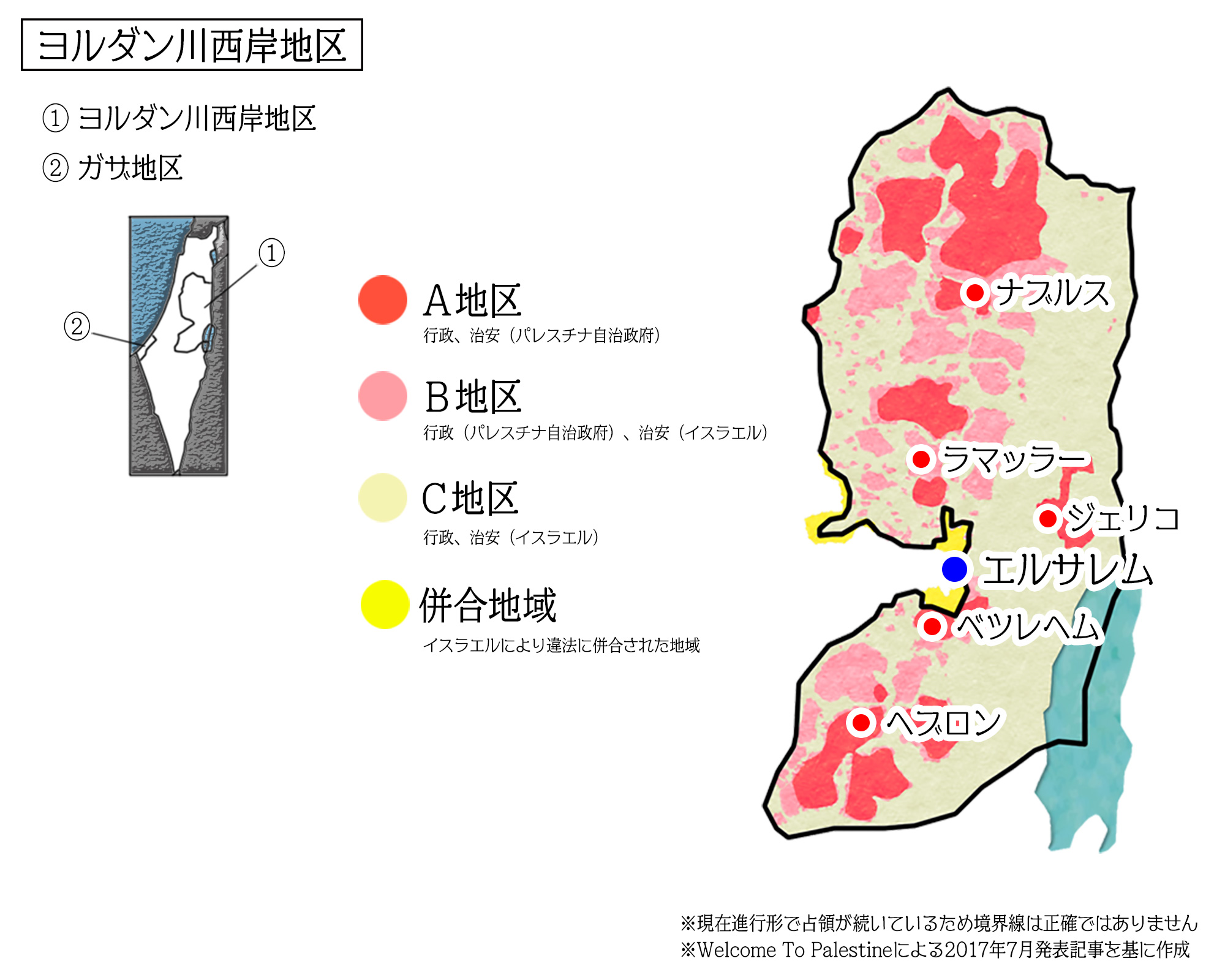

分断された西岸地区は、その統治権に応じてA~Cの3つの区分に分けられている。「A地区」では、行政、治安のどちらもパレスチナ自治政府が担っている。「B地区」になると、行政はパレスチナ自治政府だが、治安はイスラエルが管理している。そして、それらを取り囲むように広がる「C地区」は、行政、治安ともにイスラエルの管理下にある。つまり、下記の地図からもわかる通り、A地区、B地区にすむパレスチナ人は、イスラエルの許可なくして他の街へ移動することもできないのだ。また、天然資源の多くが西岸地区の60%を占めるC地区に集中しており、パレスチナの村の中には十分な水資源を確保できない地域も多い。

A地区の手前には「これより先、パレスチナの管轄地。命の危険があるためイスラエル国民の立ち入りを禁ずる」と、物騒な文言の書かれたサインが立っている。西エルサレムで出会った人々のように、「パレスチナ人」を危険極まりないテロリストのように思っている人からしたら、とてもこの看板の奥までは進んでいけないだろう。

僕の乗ったバスはその看板を通り過ぎ、ヨルダン川西岸地区北部、ナブルスという街に到着した。街の中央広場を歩いていると、屋台でお菓子を売っていた若者が気さくに話かけてくる。「え、日本人だって?珍しいな。どこに行くんだい」。宿泊予定のホテルの名を告げると、そこまで連れて行ってくれるという。彼の片言の英語と、僕の片言のアラビア語での会話であったが、こうやって温かく出迎えてもらえるとやっぱり嬉しい。ホテルに着くと、「あとでオレの店にも来いよ」と言って彼は去っていった。

ホテルまで案内してくれた若者(右)。二度目に会ったときは売っているお菓子を袋いっぱいに詰めてプレゼントしてくれた。

オリーブ石鹸と、クナーフェという、この土地発祥と言われているスウィーツが有名なナブルスには、数百年の歴史を持つ入り組んだスーク(商店街)がある。そのスークの外れに佇む喫茶店で、パレスチナ人の友人と再会した。パレスチナを訪れるのは3度目だが、来る度にイスラエルとの分断の深さ、「壁」の高さに唖然としてしまう。何をどのように伝えたら、単なるイメージではなく、現地の人々の素顔を感じてもらえるだろうか。そんな相談をしていたところ、「パレスチナのミュージシャンを取材してみたら?」と友人から提案された。「音楽を好きな人は世界中にいるでしょう?ナブルスにもミュージシャンの友人がいるし、ガザ地区にも是非会って欲しいミュージシャンがいる」と。

とかく政治やイデオロギーの話になりがちなイスラエル-パレスチナの問題だが、「相違点」を指摘するのではなく、「共通する喜び」から問題をひも解けないだろうか。音楽や芸能、様々な文化は、そういった喜びを分かち合い、壁を溶かす原動力となり得るかもしれない。ちょうど僕は2018年に、「ババガヌージュ・プロジェクト」という音楽活動でパレスチナを訪問している。 音楽を楽しむ気持ちに、国境も人種も関係ないと実感することのできるプロジェクトだった。難しい言葉に彩られた、「〇〇人」という顔の見えない主語ではなく、音楽を好きな「ひとりの人間」としての姿を伝えることで、その素顔を思い描く一助となれるかもしれない。カルダモンの香りがするコーヒーを飲み干すと、ナブルスに住むミュージシャンに会いにと席を立った。

旧市街のスーク入り口。奥に進むと入り組んだ路地が伸びている。

「よく来てくれたね!」と出迎えてくれたのは、オサマ・アブ・スフィーエさん(27)。

アラビア語でGuns N’ Rosesと書かれたTシャツを着ているあたり、音楽の趣味が合いそうだ。オサマさんは、音楽好きが高じて仲間と共に家を録音スタジオに改装したという。「音楽を始めたのは15年前、作曲を始めたのは5、6年前からかな」。そう言うと、早速スピーカーから自作の曲を流してくれた。中東の音階と、西洋のロックミュージックのリズムが融合したような音楽が心地よい。自分で作曲した曲の他にも、数々のカバー曲をインターネットで公開している。

自慢のスタジオに腰かけるオサマさん(左)。

その中にひとつ気になる曲があった。日本のロックバンド、THE BOOMの「島唄」である。「大学で出会った日本人の友人が教えてくれて、気に入ったんだ」とオサマさん。彼が理解できる日本語は“風”や“さようなら”といった単純な言葉だけだというが、「この音楽からは不思議と何か、平和への想いを感じる」という。

第三次中東戦でイスラエルに占領されたナブルスがパレスチナ自治区となったのは、1995年、オサマさんが2、3歳のころだ。2000年代初頭に起きた民衆蜂起、「第二次インティファーダ」(※1)では、ナブルスでも大きな衝突が何度も起きたという。彼の言う「平和」という言葉は、きっと僕の口から出てくる「平和」とは重みの違うものだろう。この地に生きるオサマさんだからこそ、沖縄戦で亡くなられた方々への鎮魂の想いが込められているという「島唄」に、何か感じるものがあったのかもしれない。

「4年前に録音したものだから、まだまだ下手で恥ずかしいけれど」、というオサマさんのカバーする「島唄」は、こちらで公開されている。

話し込んでいると、オサマさんの友人がやってきてドラムを叩き始めた。オサマさんもそれに合わせてギターを弾く。僕も置いてあったギターを手に取ると、一緒に音を鳴らし始めた。ついさっき会ったばかりでも、一緒に音を奏でると、まるで昔からの友人のように思えてくるから不思議だ。

「音楽は僕にとって言葉なんだ。もっともっと、大きな世界を見てみたいし、それを音楽に込めてみたい」。そんなオサマさんの音楽を、是非動画でご覧いただけたらと思う。(動画はこちら 『Baskot w Raha』)

もっと大きな世界を見てみたい―。そう言うオサマさんだが、現実は厳しい。「パレスチナの状況はどんどん悪くなっていくばかりだ。僕らの土地は奪われ、イスラエル人の入植地は広がり続けている。パレスチナは壁と検問所に囲まれた監獄なんだ」。

どうすればイスラエルの人々と共存できる未来を築けるだろうか。オサマさんに聞いてみた。「壁がある限り、平和は訪れないと思うよ。あれは人々の平和を阻む障壁なんだ。ベルリンの壁だって、何十年も人々の交流を妨げてきただろう?」。

こうして音楽を奏でるオサマさんやその友人たちを見ていると、国や民族、主義主張の違いで「壁」を築くことが馬鹿らしく思えてくる。恐ろしいから、近づかない。でも近づかないから、いつまでたってもその素顔が見えてこない。この分断のループから抜け出すには、「壁」の向こう側と“触れ合ってみたい”と思える喜びや希望を伝えていく必要があるのではないか。

「いつか日本のミュージシャンと共演できたら嬉しいよ」というオサマさんに別れを告げると、僕はもうひとつの壁に囲まれた地、「ガザ地区」へと向かった。

ナブルスの街角でバックギャモンを楽しむ人々。

ガザ周辺は常に歴史に翻弄され続けてきた地だ。5千年前にはすでに中東の中心地となっていたシリアと、ナイル川の恵みと共に数々の王朝が生まれては消えたエジプトの中間に位置するこの地は、交易の重要な中継地点として、様々な大国の支配下に置かれてきた。近代史を振り返ってみるだけでも、オスマン帝国の崩壊後、イギリスの委任統治領となり、第一次中東戦争(1948-1949年)の過程でエジプトに組み込まれ、第三次中東戦争(1967年)によりイスラエルに奪われると、その土地はユダヤ系住民の「入植地」として占領されていった。

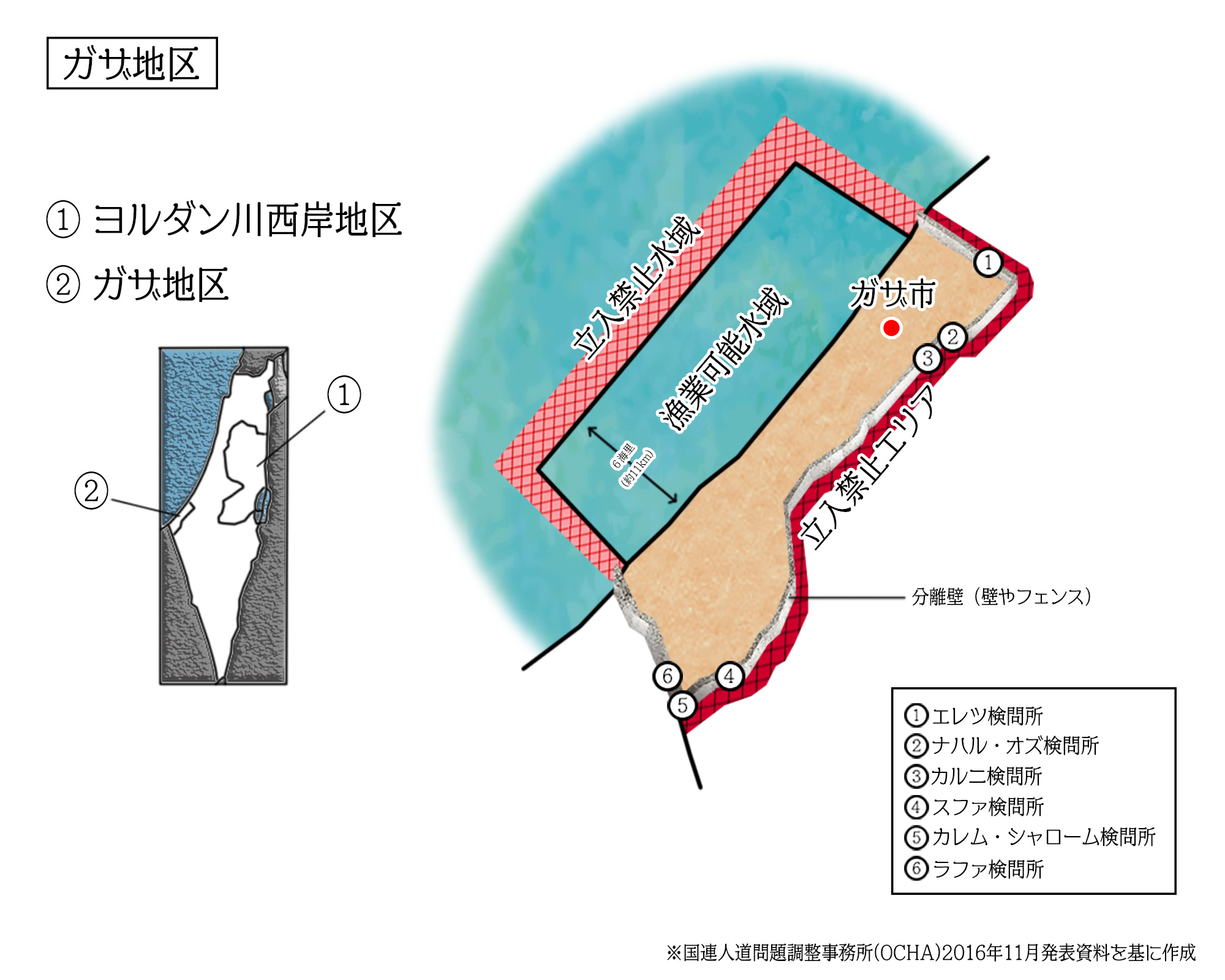

オスロ合意(1993年)によりパレスチナ自治区の領土として認められた後も、イスラエル軍とガザの人々の衝突は続き、完全にイスラエル軍が撤収したのは2005年のことだ。しかしその結果、イスラエルはガザの周囲を壁やフェンスにより完全封鎖し、人と物の出入りを厳しく制限することとなる。現在では南北に50km、東西に5km程度という小さな長方形の形をした土地に、約180万人の人々がひしめき合って暮らしている。

ガザ地区の出入り口はいくつかあるが、そのうち人の出入りできるゲートは2か所。そのうちのひとつ、イスラエルとの間にある「エレツ検問所」を通行できるのは、基本的には外国の援助、報道関係者などのみで、パレスチナ人の通行は、けが人や病人、イスラエルの労働許可証を持つ人々など、特別な事情を持つ者に限定されている。もうひとつ南側エジプトとの間にあるの「ラファ検問所」に至っては、開放される時期も不定期で、2019年9月の時点では、午前中の僅かな時間だけ、数百名の通行のみ認められている状態だった。しかしいつ閉鎖するともわからない検問所であるため、一度外(エジプト)に出たはいいけれど、今度はガザ地区に戻れない、などという事態に陥った知人の話も耳にした。

僕が通過したのは前述の「エレツ検問所」だが、イスラエル側から入るため、「ガザ地区に持って入らせたくないもの」はイスラエルにより厳しく制限される。カメラやPCなどの精密機器が武器に転用されては困る、というのがその理由らしい。しかしその厳しさもまちまちで、機材一式を没収されたという人もいれば、今回の僕などのように、特に制限もなく、全てを持ち込める場合もある。あらゆる状況が流動的で、職員の恣意的な裁量で決められることも多い。イスラエル側の検問を越えると、今度はパレスチナ側による検問があり、こちらでも滞在の目的などを詳しく聞かれる。

エレツ検問所を抜け、ガザ地区に至るまでの長い通路。

いくつもの検問を抜け、やっとガザ地区に入域した。海岸線に沿った細長い地形のガザ地区では、風に乗って潮のにおいが運ばれてくる。浜辺を歩くと、漁から帰ってきたばかりの人々が、網から獲物を外したり、漁具を整理したりしている。年端のいかない少年たちも、網からカニを外しては、器用に殻を剥いていく。

ガザの海岸は地中海に面しており、本来であれば国の外へと開かれた港があってもおかしくない。ところが、上記の地図でもわかる通り、沖へと出られるのは僅か6海里(約11キロ)に過ぎない。実際にはその半分の距離へ舟を出すだけでも、イスラエル軍により発砲されることもあるという。

早朝の漁を終え、漁具の整理をする若者たち。

地中海らしい美しい青色に染まった海だが、波打ち際まで近づいていくと、たくさんのゴミが浮いていることに気づく。生ごみの腐ったようなにおいも漂い、とても海水浴を楽しめるような海ではない(街から離れると、透き通るような美しい海が広がっている)。1日の半分以上の時間が停電状態となっているガザ地区では、ゴミや汚水の処理が間に合わず、限られた自然環境も年々汚染されていっているのだ。度重なる侵攻により破壊された街は、資材やエネルギー不足により再建の目途の立っていない地域も多い。「ここでは戦争が日常なんだ。いつまた戦争が始まるかわからないっていう恐怖を常に感じているよ」と、路上で魚を売る男性は語る。

人やモノの出入りが厳しく制限されているガザ地区を、「天井の無い監獄」と形容する人もいるが、実はかつてガザ地区にも外の世界へと繋がる「空港」があった。1998年に開港した「ヤーセル・アラファト国際空港(ガザ国際空港)」の開港式には、オスロ合意により和平への機運が高まる中、当時のアメリカ合衆国大統領、ビル・クリントン氏も出席した。しかし対パレスチナ強硬派である、イスラエル外相(当時)シャロン氏による挑発行為により「第二次インティファーダ」が起こると、イスラエル、パレスチナ間の緊張が高まり、数々の衝突が起こるようになる。2001年、イスラエル軍はガザ国際空港の管制塔を爆撃すると、翌年にはブルドーザーで滑走路を破壊した。パレスチナ唯一の空港は、こうして短い稼働期間を終え、今は廃墟が佇むのみとなっている。

廃墟となったガザ国際空港。滑走路跡はゴミ捨て場となっていた。

ガザ地区の様々な現実や日常に対して書きたいことは山ほどあるが、今回はこの封鎖された街で音楽活動を続ける「SOL BAND」の若者たちの声を届けたいと思う。SOL BANDは2012年11月、イスラエルによるガザ地区の空爆を機に誕生した6人バンド(メンバー数は取材時点)だ。リードシンガーである、ハマダ・ナスララーさんに話を聞いた。

「はじめて楽器に触ったのは12歳ぐらいのときかな。その時から音楽は、僕にとってなくてはならないものなんだ。はじめは個人的な趣味に過ぎなかったけれど、2012年にSOL BANDで演奏を始めるようになってからは、インターネットを通じて多くの人に僕らの音楽を聴いてもらっている。でも封鎖された環境の中では、どれだけ熱心に活動を行っても、世界のミュージックシーンからは取り残されてしまっていると感じるよ。SOL BANDはもっと可能性のあるバンドなのに、ガザに生まれたというだけで、そんな可能性の芽も摘み取られてしまうんだ」

「SOL BANDのメンバーは家族のよう」と語るハマダさん(右)。

ガザ地区に留まらず、ヨルダン川西岸地区にも多くのファンのいるSOL BANDは、ラマッラー(西岸地区の街)で開催されるミュージックフェスティバルに招かれたこともあるという。しかし、西岸地区まで行く許可を得ることができたのはハマダさんのみで、結局バンドとしての演奏は成り立たなかった。

音楽活動を妨げるものは何もイスラエルによる封鎖だけではない。ガザ地区を実行支配する「ハマス(※2)」は、武力によるイスラム国家の建国を目的とするイスラム原理主義組織であり、伝統を外れた音楽を演奏することは「反社会的」な行動と受け取られてしまうという。SOL BANDもこれまでに何度もライブを中断させられている。「多くの聴衆を集めるイベントなんて、とても許されない。僕らの音楽を支持してくれる若者はガザにもたくさんいるけれど、こんな保守的な社会じゃ自由に音楽活動を行うこともできないんだ」

ガザの若者たちに話を聞くと、SOL BANDが大きな支持を得ていることがわかる。「SOL BANDの取材をしにガザに来た」と言うと、「彼らはガザの誇りだ」という返事が返ってくる。今は資金難により立ち行かなくなってしまったというが、SOL BANDのメンバーは自分たちで音楽学校をつくり、若者たちに音楽を教えていたという。「僕らの学校でドラムを覚えて、ロックバンドを立ち上げた10代の女性もいるよ」とハマダさんは嬉しそうに語る。抑圧的な文化の中では、女性がドラムを叩くなどということは考えられないことだったという。自身の演奏だけではなく、ひとりでも多くの人々に音楽を楽しんでもらいたいと活動を続けてきたSOL BANDだからこそ、多くの人の支持を得てきたのだろう。

ガザ市内のカフェで頻繁にミニライブを開催するハマダさん。

「僕にとって音楽は“生きること”そのものなんだ。想いや感情を表現する唯一の手段であり、自分の命を証明するもの。そして同時に、壁に囲まれたガザから世界へ向けたメッセージでもある。ガザの現状をどれだけの人が知っているでしょうか?封鎖され、戦争が身近にある日常の困難さを、人々は想像できるでしょうか?そういった現状を伝えるとともに、僕らが求めているものは決して“争い”なんかじゃなく“平和”なんだということを知ってもらいたいんだ」

実はこのインタビューのあと、ハマダさんは「ガザを出ようと思っている」と教えてくれた。すでにメンバーのうちの半数、3名はガザを出てトルコのイスタンブールにいるという。「このままではSOL BANDの可能性を潰してしまう。もっと大きい世界で音楽を奏でたい」。すでにそのための準備を進めているハマダさんに、「最後の記念に演奏風景を撮ってくれないか?」と頼まれた。「僕らはガザを出てしまうけれど、それはこの街が嫌いだからじゃないんだ。むしろ、この大好きな街のことを歌い続けるために、僕らはガザを出ようと思う」。四方を壁や海に囲まれた小さな土地だが、にぎやかなマーケットや、街はずれの透き通った海、コーヒーをすすりながらドミノに興じる人々や、日没を眺めながら愛をささやく恋人たち。そこは決して「監獄」という言葉で全てを表せるような場所ではなく、数えきれないほどの日常の温もりのある土地でもあるのだ。

そんなガザを愛するSOL BANDの演奏を聴いて頂きたい。(画像をクリックすると動画が再生されます。)

▼SOL BANDのオフィシャル映像などはこちらから

YouTubeチャンネル 「SOL BAND – GAZA فرقة صول」

僅かな滞在を終え、またエレツ検問所を通りイスラエルへと戻ってきた。その後ハマダさんをはじめ、SOL BANDの面々は無事トルコへと出国し、フルメンバーでの音楽活動を再開したと連絡があった。今回の記事では伝えきれない日常の様子や人々の姿などを、また少しずつ記していきたいと思う。どんな国や地域に赴いても感じることだが、その滞在の印象は「出会った人」によって変わる。嫌な目に遭った場所にはもう行きたくなくなるし、素敵な出会いのあった場所にはまた戻りたいと思うものだ。僕にとってヨルダン川西岸地区やガザ地区は、単に「様々な厳しい問題に直面する取材地」ではなく、また語らいたいと思える友人の住んでいる場所だ。でもだからこそ、「壁」を自由に行き来できる第三者として、少しでも友人たちが気持ちよく生きれないものかと思案する。

パレスチナ人の迫害を続けるイスラエルという国は、「迫害を受け続けてきた」という共通の歴史認識を持つ「ユダヤ人」と呼ばれる人々(※3)とその支持者によって建国された国だ。聖書に記されている迫害の歴史だけではなく、中世ヨーロッパのゲットーやロシアのポグロム、ナチス・ドイツによるホロコーストは、そうしたユダヤ人を「異教徒」や「劣った人種」といったレッテルでひとくくりにし、「自分たちとは違う人々」と呼ぶこと、すなわち「壁の向こう側」に追いやることにより起きた悲劇と言えるだろう。

アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所へと続く線路(ポーランド)。

かつて「壁の向こう側」に追いやられてきた人々が、今度は他の誰かを「壁の向こう側」に追いやってしまう。この負の連鎖は、いったいどこからくるのだろう。

「本当に恐ろしいのは、物理的な壁ではなく、人の心の中にある壁なのよ」、というガザの友人の言葉が脳裏に響く。「壁」は出会いを奪い、恐怖を増長する。その恐れがより強固な「壁」を築き、いつしか「壁の向こう側」に住む人々の日常が想像できなくなってしまうのだ。〇〇人、〇〇主義者、〇〇といった身体的特徴や、〇〇という価値観を持った人。そんな大雑把な区切りにより築かれた「壁」は、日本で暮らす僕らの周囲にも張り巡らされてはいないだろうか。オサマさんやハマダさんといった、顔も名前もある生身の人間の歌声に耳を澄ますことで、そういった心の中の「壁」について、少しでもみなさんと一緒に考えていきたい。

ガザの港を歩いていると、「一緒に写真を撮って」と女の子たちが近寄ってきた。「日本のアニメ、マンガが大好きなの」という。

(2020.2.20/写真・文 佐藤慧)

※1 第二次インティファーダ

インティファーダとは「蜂起」、「反乱」を意味するアラビア語(原義は「振り落とす」)。パレスチナ以外でも、イラクや西サハラなどで市民が抑圧に対抗して行った運動などのことをこのように呼んでいる。パレスチナでは、1987年、ガザ地区にてイスラエル軍の車両とパレスチナ人の乗った車両が衝突し、パレスチナ人4名が亡くなったことを切っ掛けに起きた反イスラエル運動のことを「第一次インティファーダ」と呼ぶ。火器を用いるイスラエル軍に対し、「石つぶて」で立ち向かうパレスチナ市民の姿が報道されると、国際世論の関心が高まった。オスロ合意により両国の関係は一時期鎮静化したかに見えたが、2000年7月にキャンプ・デーヴィッド協議におけるパレスチナに関する協議が決裂すると、同年9月、当時イスラエルの外相(後に首相)だったアリエル・シャロン氏がイスラム教の聖地である「岩のドーム」を数百名の武装警護と共に訪問。「この聖地(を含む東エルサレム)は永遠にイスラエルのものだ」と宣言すると、翌日の金曜日、エルサレム旧市街を中心に、シャロン氏の行動を挑発と捉えたパレスチナ人による大規模なデモが起こり、「第二次インティファーダ」へと繋がっていった。2005年頃を境に鎮静化していったとみられるが、エルサレムに本拠地を置くNGO「B’Tselem」によると、2000年9月29日から2010年9月26までの死者は、パレスチナ人6,371人(2,193人が抗議活動中に参加、2,996人が不参加、694人が抗議活動に関わったかどうか不明、248人がガザで殺された警官、240人が暗殺により死亡)、イスラエル側が1,083人(741人が民間人で、そのうち124人が未成年者。342人が治安部隊の隊員)とのこと。

※2 ハマス

1987年12月、ガザ地区でインティファーダが発生した際、同地区のムスリム同胞団の代表シャイク・アフマド・ヤシン(2004年没)を筆頭に、武力闘争によるイスラム国家樹立を目的として立ち上げられた組織。2007年にファタハ(ヤセル・アラファトらによって1950年代に設立された政党、軍事組織)と衝突、ガザ地区を武力制圧した。その後2014年6月、パレスチナ自治政府との統一内閣樹立を宣言したが、ハマスはガザ地区の統治を継続、同内閣は解散に至る。2017年にエジプトの仲介によりパレスチナ自治政府と和解。しかしガザ地区の行政権移行は無期限延期となっている。

※3 「ユダヤ人」と呼ばれる人々

「ユダヤ人」の定義とは、主に①ユダヤ教徒である、②ユダヤ人の母を持つ、という事項のどちらかひとつでもあてはまる人のことを呼び、決して「人種」を表す定義ではない。「アラブ人」、「パレスチナ人」という定義も、言葉や文化、居住地域による分類に過ぎず、決して絶対的なものではない。そのため、「イスラエル国籍を持つパレスチナ人であり、かつアラブ人」という人も存在することになる(もちろん、遺伝子情報による人種の違いがあったところで、差別を容認していい理由にならないのは言うまでもない)。しかし2018年、イスラエルで国民国家法が成立すると、「イスラエルという国家はユダヤ民族のための国民国家である」と規定され、1948年イスラエル独立に伴う宣言で謳われていた「民族により差別はしない」という文言は事実上撤回された。

あわせて読みたい

【取材レポート】「壁」の中の歌声(前編)-イスラエル-[2020.2.2]

【現地の声】パレスチナに生まれて ―ふたつの支配という日常―[2019.6.20]

【取材レポート】壁を超える音楽(パレスチナ/2018/10)[2018.10.22/佐藤慧]

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。