日々誰かが「あっけなく」殺される社会―パレスチナ・ヨルダン川西岸地区

パレスチナ・ヨルダン川西岸地区南部に位置する街、ヘブロンで、私はジャーナリストたちが集うシェアオフィスを訪れていた。この地でジャーナリストを続けるということは、死と隣り合わせの日々を送るということだ。そんな彼らの心中を知りたかった。

若手ながら、危険地での取材を重ねているルアイ・サイードさん(26)は、何度もその耳元を銃弾がかすめていったという。取材が終わるたびに「今日も生きて帰ってこれた」と、ベッドに沈み込む。

「70年間、日本も含め、国際社会はなぜここで起きていることに沈黙してきたのか、私には理解できません。何が正しいか、何が間違っているか、こんなにも明らかなのに」

ルアイさんは、私たちの目を真っ直ぐに見据えながら、こう語った。

ヘブロンのオフィスでインタビューに応じるルアイさん。背景の写真はヘブロンの風景。(安田菜津紀撮影)

襲撃は日常茶飯事

「いつ自分が、殺害されたり土地を追われたり、捕まったりする人たちのうちのひとりになるか分かりません。“彼ら”がなぜそのような理不尽な暴力を振るうのか、わからないのですから。『なぜなぜなぜ?』と、いくら考えても答えが出ないんです」

ルアイさんの言う“彼ら”とは、イスラエル軍であり、そして入植者たちのことだ。

第3次中東戦争(1967年)で、イスラエルは西岸を占領し、ユダヤ人住宅が建てられていく。いわゆる「入植地」だ。占領地に自国民を移住させることは、国際条約に反することだが、イスラエル政府は意に介さず、むしろその入植地を拡大していった。オスロ合意当時、11万人ほどだったとされる入植者たちの人数は、いまや約50万人に膨れ上がり、西岸の人口の15%ほどを占めるに至っている。

パレスチナ人の畑や住まい、店などが、入植者に突然奪われることは珍しいことではない。抗議すれば、暴力を受けたり、最悪、射殺されることさえある。

こうした人権侵害は、ほとんどの場合「入植者の自己防衛」という言葉にすり替えられ、まっとうに裁かれることはない。イスラエル軍や警察は、取り締まるどころか、むしろ入植者を守るために駐留し、彼らに武器を供与することもある。暴力のストッパーになるどころか、むしろ積極的に「推奨」しているように見えないだろうか。

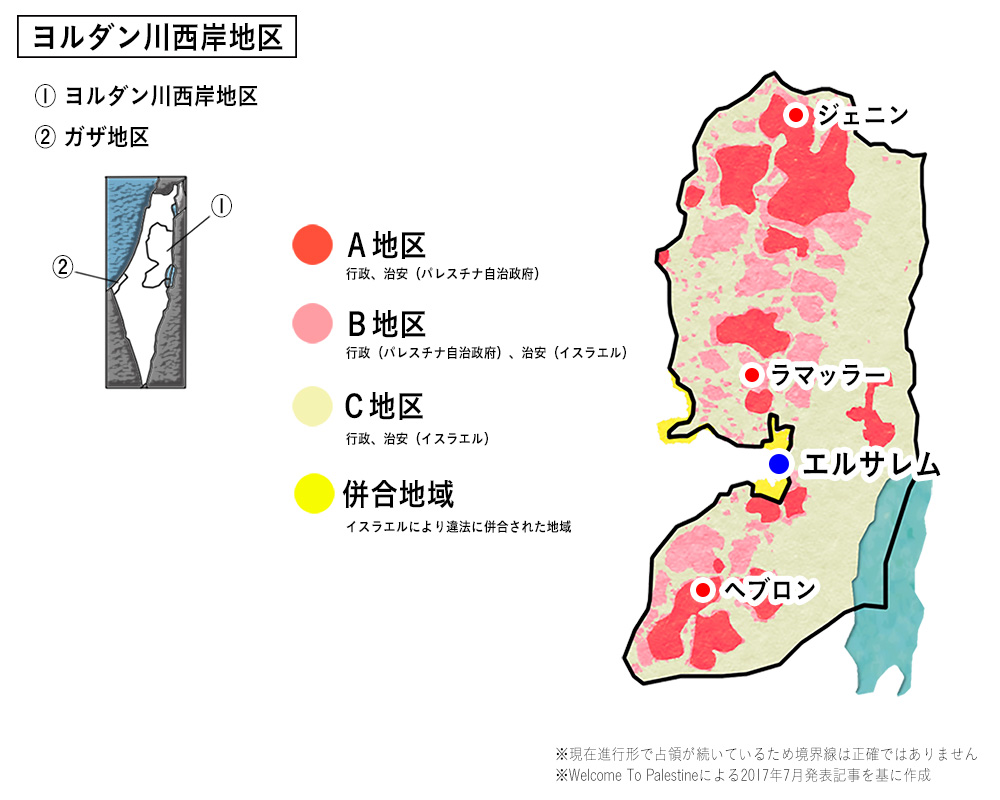

オスロ合意の追加条項により、西岸ではパレスチナ人の人口密集地(行政・治安の権限ともにパレスチナ自治政府にある「A地区」、行政の権限のみ自治政府にある「B地区」)以外の土地は、行政・治安の管轄権をイスラエル側が握る「C地区」とされ、それは西岸の面積の実に60%を占める。水源など、重要な資源が集中しているのもこの「C地区」で、建築・増築などの許可が出ることはまずない。

そもそもこのように土地を引き裂く「占領状態」自体に問題があるが、ルアイさんは、「A地区、C地区とか、そんな区分にはもはや意味がない」と強調する。行政・治安の権限がパレスチナ自治政府の手にあるとされる「A地区」であっても、イスラエル兵たちの襲撃は日常茶飯事で、日々インフラが破壊され、多くの命が奪われているのだから。

武装した入植者たちによる土地の強奪

ヘブロン県南部、ダハリーヤ郊外の未舗装道路をがたがたと進むと、丘の合間を流れる小川の周りでは、ときおり羊たちが歩みを止めては、青々とした草をはむ姿が見えてくる。一目でここが、「豊かな土地」だと分かる光景だ。しかしその「豊かな土地」は、収奪の標的でもあった。

心地良い風が吹き抜けていく、小高い丘の上に建つオディ・アブシャルクさん(75)の自宅兼作業小屋にたどり着くと、オディさん家族のものだという羊の群れ、ヤギたち、ニワトリや子犬までもが一緒に出迎えてくれた。一家が寝泊まりしていた平屋を覗くと、電気のブレーカーや家具が壊され、生活を支えるソーラーパネルのケーブルも、ずたずたに切断されていた。

「どれもこれも、武装した入植者たちが我々を追い出すためにやったんです。(2023年)10月7日以降は、特に頻繁にやってくるようになりました」

代々受け継いできた豊かな土地を背景に、オディさん(右から2番目)とご家族。(安田菜津紀撮影)

パレスチナの人々と土地の結びつきは本来深い。この一帯も「何代前から暮らしてきたか分からない」ほど昔から受け継いできた土地だとオディさんは語る。

「この土地を追われてしまうということは、体から魂を奪われてしまうようなもの。それほどの痛みを伴うのです。ですからここを離れるわけにはいきません。たとえ私が死んだとしても、墓の中から息子たちに向かって、『ここを離れるな』と呼びかけるでしょう」

遠くの丘の上には、赤い屋根の家々が連なっている。近年拡大を続けるイスラエルの入植地のひとつだ。パレスチナ人の土地が奪われては、こうした入植地が増殖を続けている。

「自分たちが暴力に屈してここを離れれば、次は隣の集落が襲われることになるでしょう」と、オディさんはここに留まり続けるもうひとつの理由を語る。

周辺の土地一帯の所有権を示す書類は、たしかにオディさんの手元にある。そうした公的書類を根拠に、EUの支援を受ける団体を通じて、壊された家や井戸の再建を試みたこともあった。しかし——。

「ところが入植者は、ドローンでその様子を見張っていたようです。今度はイスラエルの公的機関から、『建設を止めろ』と通達が届きました。息子夫婦のためにと建設していた家は、武装した入植者に骨組みから破壊されてしまいました」

オディさんが指し示す先の丘には「入植地」が拡がる。(安田菜津紀撮影)

起訴・裁判もない「行政拘禁」

昨年10月7日以降、ハマスとイスラエルの間では、ハマスがガザへと連れ去った人々と、イスラエルが拘束している人々との「身柄交換」が行われてきた。昨年11月24日から12月1日まで続いた戦闘休止中、その期間の「最後の身柄交換」で解放されたひとりが、ヘブロンに暮らすラエドさん(19)だった。ラエドさんは、起訴・裁判もなく、罪状すら知らされずに拘束され続ける、「行政拘禁」によって囚われていた。

1967年以降、占領下のパレスチナ人たちは、イスラエルの軍事法廷制度下に置かれてきた。司法手続きを踏むことなく、軍の判断で身柄を拘束され、本人にも、弁護士にも、なぜ身柄が解放されないのか告げられず、弁護士との接見すら禁じられることもある。事実上無期限の収容は常態化し、上記期間の「身柄交換」で解放された240人のパレスチナ人の多くが、この「行政拘禁」によって拘束されていた人々だった。

「もう学校には戻れない」と語るラエドさん。(安田菜津紀撮影)

ラエドさんは23年6月、自宅から突然連行された。

「朝の2時頃だったと思います。6、7台の軍用車両が乗りつけてきて、ドアをハンマーで壊そうとしました。『女性たちがスカーフをするまで待ってくれ』と言っても、『ドアを開けなければ爆破する』というのです。仕方なく扉を開けると、40人近い兵士が突入してきました」

拘束されたラエドさんは、小さな黄色い電球がぶら下がった独房に押し込められ、昼なのか夜なのかも分からない生活を送る。椅子に手足を縛りつけられ、尋問される日々が続いた。担当官の意図に沿わない答えを返すと暴力を振るわれた。拘束の理由は一切告げられず、「大学では何をしていたのか」「近隣の様子はどうか」と、要領を得ない質問が続くだけだった。

「解放」は突然のことだった。「部屋から出ろ」と命じられ、何ら説明もなされないまま床を引きずられていくと、着の身着のままで外へと出された。そこには多くのメディアが詰めかけており、ラエドさんは状況をうまく呑み込めなかったという。

「解放されたとき、家族に会えてとても嬉しかった。でも……」と言葉を濁す。「ガザで戦争が始まっていて、こんなにもたくさんの人が亡くなっていたことに衝撃を受けました。テレビもなく、情報を受け取る手段はありあせんでした。新たに拘束された人から少しだけ話は聞いていましたが、こんなに長引く、大規模なものだとは思わなかったんです。嬉しさと悲しみが交じり合った気持ちでした」

ラエドさんは、15歳の時にも一度拘束されている。警察が突然ドアを破壊して自宅に押し入り、女性の兵士もいる前で服を脱がされたという。「検問所で火炎瓶や石を投げただろう」「写真もある」と見せられたものの、そこに写っているのは自分ではなかった。

結局、確たる証拠もないまま「自白した」という書類にサインをするよう命じられた。「自白なんてしていない」とラエドさんが拒むと、「では、俺がお前のかわりにサインする」と、司令官が勝手に書類に記入し、4ヵ月間、刑務所に入れられることになった。

2度の拘束を経てようやく自宅に戻ってきたものの、果たして「日常」に戻れるのか、ラエドさんは不安を抱いている。ラエドさんは連行される前は、大学に通い、飲食店でアルバイトをする学生だった。拘束されている間、「大学で“何か”をしていただろう」と、しつこく尋問されたため、復学すればまた拘束されるのではと恐れている。

「イスラエル兵たちはただ、僕に家の中に閉じこもっていてほしいんです。教育を受ける権利も奪われてしまいました」

ラエドさんへのインタビューを終えると、そわそわしていたラエドさんの妹たちが、矢継ぎ早に私に質問を重ねてきた。「日本の人に会うのは初めて!」「これまでどんな国に行ったことがあるの?」「パレスチナの外の世界はどんな様子?」と。

「だって私たち、どこにも行けないから……」

イスラエル側から見た光景。「壁」の向こうには限られた土地の中に密集する西岸地区の建物が見える。(安田菜津紀撮影)

日々誰かが「あっけなく」殺される社会

ヘブロンを発ち、乗り合いタクシーでエルサレムへと向かう道中、ヘブロンの出入口となる道路では検問が行われており、銃を構えるイスラエル兵たちを前に、車内は張り詰めた空気で静まり返っていた。小さな男の子が、父の胸に顔を埋める。高圧的に振る舞う20歳前後の兵士たちに、運転手たちは精いっぱいの、けれどもひきつった笑顔を見せ、その場をやり過ごす。

どの道が通れて、どこが封鎖されているのか、すべてはその日次第だ。山道を迂回させられることなど日常茶飯事で、検問で暴行されたり、射殺されたりするリスクまで考えておかなければならない。

エルサレムへの道中、乗り合いタクシーが交差点で停車中に、入植者が運転する車に追突されたことがあった。追突した男性は、自分の車のへこみばかりを気にかけており、謝罪の様子は見られない。タクシーの運転手が賠償を求めて身元を聞いても、「身分証を持っていない」とはぐらかされてしまった。

運転手が肩を落とし車中に戻ってくると、乗客たちが口々に言う。「あそこで外に出たら危ない」「入植者に撃たれるかもしれないんだから」――。

実際、西岸のどこかでは毎日のように、誰かが「あっけなく」殺されている。

北部に位置するジェニンでは、昨年11月末、路上で遊んでいた8歳の少年、アダムさんが突然イスラエル兵に頭を撃ち抜かれた。即死だった。それでも、頭から血を流す彼を必死に物陰へと引きずっていったのは、14歳の兄だった。その兄の、唇まで真っ青な顔と、うつろな視線を思い出す。

こうした不条理を目の当たりにした若者たちが、一人またひとりと銃を手に取り、そして圧倒的な力の差により無残に殺されていく。日々イスラエル軍の襲撃に晒されるジェニン難民キャンプの壁には、殺害された「殉教者」の写真がずらりと並ぶ。

ジェニン難民キャンプの壁に貼られた「殉教者たち」の写真。こうした写真ですらイスラエル兵たちにはがされ、銃弾に晒される。(佐藤慧撮影)

占領そのものの暴力性を問う

日本で掲げられる「平和がいい」という言葉を思う。一般論として、その理念自体は重要なものかもしれない。ただ、「憎しみでは何も生まれない、武力に走ってはならない」という言葉は、加害者がある程度、公正に裁かれる社会があってこそいえる言葉ではないだろうか。

パレスチナではどれほどイスラエル軍や入植者が理不尽な暴力を振るおうとも、裁かれることはほとんどないといっていい。それに抗おうとすれば、すぐさま「テロリスト」のレッテルが貼られ、より強力な暴力に圧し潰されていく。

安全圏から突然やってきた私が、弟を殺され青ざめる少年に、「憎しみでは何も生まれない」などと講釈を垂れるのは、あまりにもグロテスクな構造ではないか。

「武力に走るな」はという言葉は、力を振りかざしている側にこそいうべきなのだ。「武器を置け」というなら、そもそも彼らが自らの身を守らざるをえない、占領そのものをやめなければならないはずだ。

エルサレム旧市街入口の検問で、猫を愛でるイスラエル兵。しかしパレスチナ人には横暴な態度でときに暴力を交えた厳しい尋問を行っている。(佐藤慧撮影)

(2024.3.6 / 安田菜津紀)

あわせて聴きたい・読みたい

■ 悪夢の終わりという希望を握りしめながら――パレスチナ・ガザ地区、市民の殺戮と避難生活[2023年11月24日]

■ Radio Dialogue ゲスト:いとうせいこうさん「ガザを語る」(2023/11/1)

■ 「武力で作れる平和はない」――イスラエル出身、ダニー・ネフセタイさんインタビュー[2023.10.24/安田菜津紀]

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。\公式LINEにもご登録ください!/

LINEでも、新着コンテンツやイベント情報をまとめて発信しています。