雨上がりの心地よい日差しが注ぐ中、新緑が地平線まで広がり、所々で菜の花畑が大地を彩る。ふと北の方角に目をやると、無機質なコンクリートの壁が彼方で草原をさえぎっていた。トルコとの「国境」だ。多少の「緩衝地帯」はあるものの、境界線の周辺には南北ともすぐに集落が広がっている。その南側にあたる街が、今回訪れたシリア北部の街、コバニだ。

丘から見下ろしたコバニの街。写真右上に見えるのがトルコとの「国境」。

シリアでは2011年から戦争が続き、現在も政権やその後ろ盾になっているロシアによる市民への弾圧は続いている。

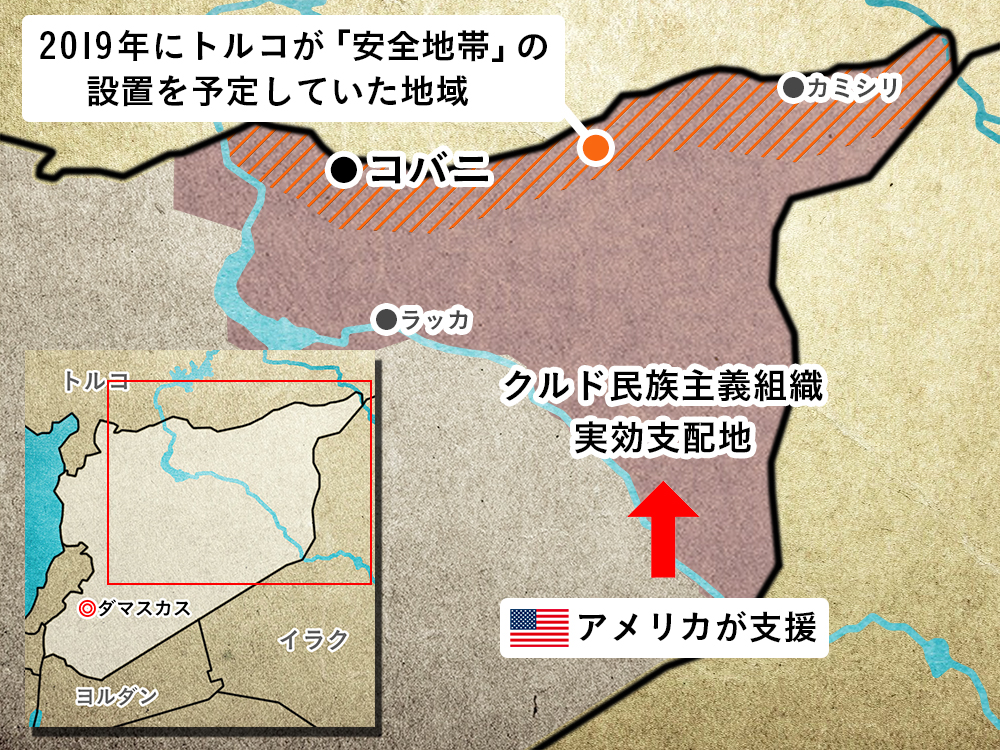

北部では2013年から「ロジャヴァ(Rojava―クルド語で“西”という意味)」という名称で実質的にクルド人勢力の「自治区」が築かれ、米国はIS(過激派勢力“イスラム国”)掃討作戦の中でクルド人部隊との連携を続けてきた。とりわけコバニの街の名が他国にも広く知られるようになったのは、2015年のISとの激しい戦闘がきっかけだった。

コバニ中心地に作られた、「女性たちの勝利」を象徴するモニュメント。

一方トルコ政府は、国境に隣接してシリア側に拡がるクルド人勢力を危険視し、猛反発してきた。この勢力を、トルコ内でテロ組織とされているPKK(クルディスタン労働者党)と同系の組織と見做しているからだ。

2019年10月、米国のトランプ大統領(当時)はISに勝利したことを強調し、「(ISが)トランプ政権下で(米軍が)そこに駐留する唯一の理由だった」と米軍の撤退を宣言した。その直後、米軍撤退宣言を待ち構えていたかのように、シリア北部、主にクルド人が暮らす地域へ向けて、トルコ軍が「平和の泉作戦」と名付けた軍事作戦を開始した。

国連の発表によると、この攻撃の直後に家を追われた人々は21万5千人にのぼり、うち約8万7千人が子どもとされている。コバニは大規模な侵攻こそ免れたものの、トルコ側からの散発的な攻撃を受けてきた。

不安定な情勢、遠のく投資

夕刻の近づくコバニは停電に見舞われ、街中からジェネレーターを稼働させる騒音が響いてくる。その排煙と砂埃に覆われた大通りは、行きかう人々の姿はあるものの、どこかもの寂しい。戦争前には4万5千人ほどが暮らしていたとされるこの街も、安定した生活には程遠く、多くの人々が他の地域や国外へ移ることを余儀なくされてきた。

私たちが以前コバニを訪れたのは2019年のことだった。真冬の朝は氷点下まで冷え込み、戦闘の爪痕が中心街にも痛々しく残っていた。今回の滞在で目にした街並みは、4年前とぼぼ変わっていないように見える。

【取材レポート】ラジオ・コバニ、その後(シリア/2019.1)

「正直に言って、コバニの“再建”は難しいと思います。トルコの攻撃がいつ起きてもおかしくありません。未来が不安定な中で、お金をかけて建物を修復したり、新しいものを建てたり、あるいは事業を始めたり、ということはできないでしょう?」

そう語るのは建築技師のバスリーン・シェフ・バルカルさん(61)だ。投資や開発が滞るこの地では、ここ数年続く干ばつも重なり、市井の人々の生活は厳しさを増した。それに追い打ちをかけるように、2月6日、大地震が一帯を襲った。

「あの日の夜明け前、轟音と共に飛び起きると、妻は『空爆よ!』と叫びました。靴を履く間もなく外へと飛び出し、地震だと分かった彼女はより一層怖がっていました」

震源地から100キロ以上離れたコバニも、大規模ではないにせよ、揺れの影響を受けていたのだ。バスリーンさんは当局からの依頼を受け、約250軒の家屋を調査して回った。8割の建物は問題ないと判断したものの、全半壊と見做された家々の住人たちは、避難生活に追いやられていった。移住を強いられたところで、公的な支援はなく、人々は自力で次なる住まいを見つけるほかないという。

バスリーンさんが設計に携わったという4階建てのアパートは、見るも無残に全ての階がつぶれ、瓦礫の山と化していた。不況の中、辛うじて完成させ、入居を待つばかりとなっていた建物だ。近隣の住人たちによると、地震発生当日の昼過ぎ、2度目の地震を受け、アパートは土煙を巻き上げながら、凄まじい音と共に崩れていったという。

崩れたアパートを見つめるバスリーンさん。

他の古いアパートが揺れを耐え抜いた中で、真新しいこのアパートがなぜこれだけの被害を受けたのか。

「まだ確定的なことは言えませんが、見ての通りこの街は、経済的に疲弊しています。企業は安全性よりもまず、少しでも多くの利益を得ようとするでしょう。行政の目も行き届いていません。建築業者は私の設計に従わず、独断で低クオリティの鋼鉄や、水増しをしたコンクリートを使用しており、それが今回の倒壊に繋がったのではと考えています」

「トルコからの攻撃が始まった!」混乱する家族

家屋が無事だった住人たちも、しばらくは倒壊を恐れ、家の前に張ったテントで寝泊まりを続けていたという。ところがほどなくして豪雨がシリア北部を襲い、一部地域では橋が崩落寸前になるほどの洪水に見舞われた。

住人たちが避難生活を送ったテントの周辺には、雨水がたまったままだった。

地震から1ヵ月が経ち、住人たちは恐る恐るではあるものの、自宅に戻り始めている。

子どもたちのクルド語教師を務めるジハン・マフムードさん(28)は、6日早朝、夫と11ヵ月になる娘のアイリスさんと共に、自宅で眠りについていた。

「突然の揺れに、携帯電話も持たず、娘を抱き、彼女の毛布だけを手に外に出ました。私たちと同じように、近所中の人たちも一斉に通りに出てきて、女性たち、子どもたちの泣き声が響いてました」

恐怖と、凍える空気に包まれた街に冷たい雨が追い打ちをかけた。義父母のところへ子どもを預けに行くと、ふたりは「トルコからの攻撃が始まった!」と混乱状態だったという。

「夜明けを待ち、揺れで歪んだ扉をなんとかこじ開けて自宅に戻りました。正直、中に入るのにも恐怖を感じました」

壁の一部がひび割れ、棚中のものが散乱した部屋を片付けていると、2度目の地震が一帯を襲った。やむなく一家は、1ヵ月ほど郊外の村に避難することとなった。

「ところが、急に環境が変わりストレスを感じたのか、娘がいつまで経っても泣き止まないんです。彼女のためにも、住み慣れた元の自宅に戻るしかありませんでした」

娘のアイリスさんを抱くジハンさん。

他の多くの住人たちがそうであるように、ジハンさんも何重もの避難生活を余儀なくされてきたひとりだ。ISとの戦闘中はトルコ側に逃れ、水や食べ物にも事欠く中、約1年間の避難生活を送った。

「今も安全と感じたことはありません。娘はまだ1歳にも満たない赤ん坊です。もしまた地震が起きたら?トルコから攻撃されたら?と思うと、キッチンで作業をするにも、娘をひとりでリビングに置いておけず、常にそばにいないと不安なんです」

「トルコはずっと“攻撃する”と脅しています。娘の未来を第一に考えたとき、彼女をここで育てるべきか、それとも離れるべきなのか、今もまだ、迷っています」

廃墟で暮らし続ける人々

トルコ国境にひと際近い地区には、ISとの戦闘で破壊された集落が「遺構」として残されており、家賃を払う余裕のない貧困層の人々は、ここに住むことを「黙認」されているという。「居住区」ではないはずのこの一角を、暮らしの場所にせざるを得ない家族たちがいるのだ。

この地区に暮らすアフアドさん(10)といとこのハサンさん(14)。

アギド・アフマドさん(33)は、激戦に見舞われたアレッポに住んでいたという。リアカーで果物を売り歩き生活を繋いできたものの、情勢は安定せず、3年ほど前に出身地であるコバニに戻ってきた。経済的に余裕のない一家は、壊れた戦車や装甲車の転がる「遺構」地区に住むほかなかった。トルコ軍がシリア北部へ侵攻してきた2019年には、さらに郊外へと避難せざるを得なかったが、その後またこの廃墟に戻ってきたという。

「地震があった日、急いで子どもたちを起こして外に飛び出しました。空爆か?砲撃か?と身構えていましたが、地面ごと揺れているのを感じて、『これは地震だ!』とようやく理解しました」

この日は辛うじて軒下で雨をしのぎ、凍えながら夜明けまで外で過ごした。倒壊の恐れがある自宅よりも、骨組みだけが残った目の前の廃墟の方が多少ましに見えた。子どもたちと数日、ほぼ吹きさらしの中で寝泊まりを続けたという。今は自宅に戻っているものの、弾痕が無数に残る壁や柱は見るからに脆弱だった。

アフマドさんと娘のオリーンさん(9)、息子のアリさん(4)。

「この家が元々誰のものだったかも知りません。他に生活の場所などないんです。アレッポから逃れ、トルコの攻撃に脅かされ、今度は地震。どれだけの苦しみに耐えなければならないのでしょうか」

改めて突きつけられる「まなざしの格差」

滞在中、クルドの人々にとっての「正月」にあたるネウロズを迎えた。その前日である「大晦日」には、新年を迎えるお祝いにと、街中で火が焚かれ、その黒煙が街を覆う。翌日、人々は山や森へと出向き、ピクニックを楽しむのが恒例となっている。誰もが郊外へと出向き、市街地がほぼ無人になるほどだった。

郊外の山にピクニックに来た家族。

そんな華やいだ時間もつかの間に、街に戻れば厳しい現実が待っている。中心地を歩いていても、どれがISとの戦闘の爪痕で、どれがトルコからの散発的な攻撃の跡で、またどれが地震の被害なのか、正直見分けがつかない。

「あれだけ沢山いた国際支援団体や国連が、他で有事が起きたとたんに撤退してしまった」という言葉を、何度この地で耳にしてきたことだろう。街に残る傷跡の数々は、「支援」や「報道」を含めた「まなざしの格差」の問題を改めて突き付けているのではないだろうか。

コバニの丘の上で。

(2023.3.27 / 写真・文 安田菜津紀)

あわせて読みたい

■ 「人道はどこへ」トルコの軍事侵攻から2年半、シリア北東部から遠のく支援[2022.6.8/安田菜津紀]

■ 【レポート】 「最も醜いもの」 トルコの軍事作戦をうけて[2019.10.11/安田菜津紀]

■ 超大型台風ハイエンから7年―瓦礫の中で出会った人々

[2020.11.16/佐藤慧]

■ 【取材レポート】日常を破壊する戦争(シリア北部“ロジャヴァ”/2019.1)

[2019.1.22/佐藤慧]

D4Pの活動は皆様からのご寄付に支えられています

認定NPO法人Dialogue for Peopleの取材・発信活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。ご支援・ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。

Dialogue for Peopleは「認定NPO法人」です。ご寄付は税控除の対象となります。例えば個人の方なら確定申告で、最大で寄付額の約50%が戻ってきます。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。