ジャーナリストの「惨事ストレス」の現状と必要なケア(筑波大学名誉教授・松井豊氏インタビュー)

災害や事件事故などの悲惨な現場で活動したり、目撃したりした人が受けるストレスは「惨事ストレス」と呼ばれます。消防職員や警察官といった救援者だけでなく、取材に入ったジャーナリストもストレスにさらされることがわかっています。また、東日本大震災では、現地に入っていないテレビ局内勤者でも、編集作業のために被災地の映像を見続けたことでストレス症状が出たケースがありました。社会心理学が専門で「惨事ストレス」に詳しい筑波大学の松井豊名誉教授(筑波大学働く人への心理支援開発研究センター研究員)に惨事ストレスケアの現状や必要な対策についてお話を伺いました。

松井豊・筑波大学名誉教授

Contents 目次

阪神・淡路大震災をきっかけに生まれた「惨事ストレス」という言葉

――「惨事ストレス」とはどのようなものでしょうか。

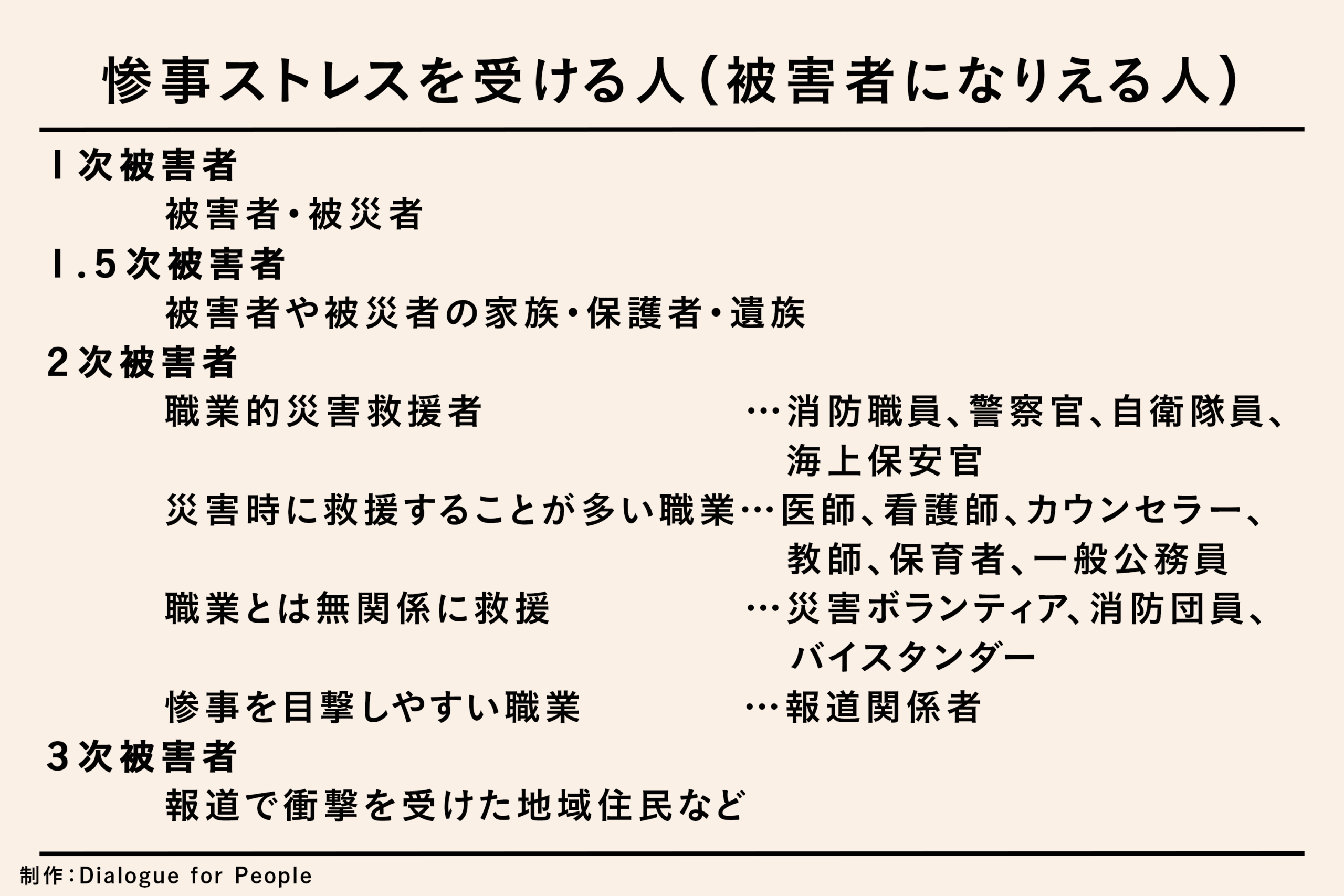

「惨事に直面した時やその後に生じる外傷性ストレス反応」を指します。元々は消防職員や警察官や軍人、日本でいうと自衛隊員、海上保安官、こうした人たちがこうむるストレスを惨事ストレスと捉えています。私はそれを少し広げて、医師や看護師、カウンセラー、教師、保育士、バイスタンダー(事件事故の現場に居合わせ、救命措置などを行った一般市民)、ジャーナリストといった人たちが受けるストレスも「惨事ストレス」の枠の中で捉えています。

松井豊(2019)「惨事ストレスとは何か――救援者の心を守るために」を基に作成

――「惨事ストレス」という概念や言葉はどのように知られるようになってきたのでしょうか。

「惨事ストレス」という言葉ではないのですが、第1次、第2次世界大戦では、軍人のストレスが認識されていました。第1次世界大戦ではシェルショック(戦場で受ける強い心理的ショック)など、今で言う「惨事ストレス」にあたるストレス症状が認識されていました。

アメリカのベトナム戦争の帰還兵たちに強い外傷性ストレス反応が見られ、いくつかの映画の中で、ベトナム帰還兵の方たちが抱えるストレスが取り上げられました。それがひとつの大きなきっかけになって、今私たちが使っているPTSD(心的外傷後ストレス障害)という概念ができ、その文脈の中で、消防の現場でもPTSDが起きているということが発見され、「惨事ストレス」という言葉で捉え直されました。災害救援者の方のストレス自体は以前から分かっていたんですが、この「惨事ストレス」という言葉が使われたのは比較的最近です。

「惨事ストレス」という言葉は“Critical Incident Stress”という言葉の意訳です。1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに生まれ、一般的な用語として定着したのは、2011年の東日本大震災の後、この10年くらいです。

――その中でもジャーナリストの惨事ストレスはどのように研究が進んできたのでしょうか。

海外では、アメリカの「ダートセンター」(※)という組織の活動がかなり大きな役割を果たしています。健全な報道の在り方を考えるときに、被災者や取材対象者を傷つけない報道のあり方、そして記者やカメラマン、ジャーナリスト自身が傷つかないようにするーーという2点で活動を展開し、それが世界的にも影響を与えています。

(※)ダートセンター https://dartcenter.org/

トラウマや惨事に関する取材、報道活動をサポートする情報提供を積極的に行う国際的な組織。現在、本部はコロンビア大学大学院ジャーナリズム専攻(アメリカ・ニューヨーク)にあり、イギリスとオーストラリアに支部がある。ジャーナリスト向けのリーフレットも各種作成し、英語以外の言語でも提供している。

日本国内では、「ジャーナリストが惨事ストレスを受ける」ということも、消防職員や警察官などに比べると、かなり後になって認識されるようになってきました。私自身がジャーナリストの惨事ストレスに関心を持ったのは、イギリスで惨事ストレスについて情報を集めていた時に、BBC(イギリス公共放送)で惨事ストレスの訓練をしていると聞き、また、ダートセンターに関する情報を得たことで、そうした研究も重要だと意識しました。

東日本大震災後、認識されたケアの必要性

――松井先生が代表を務める「報道人ストレス研究会」では、日本のジャーナリストの惨事ストレスの実態を探るため、2006年に放送局、2008年に新聞社を対象に調査をしておられます。そこからどのようなことが見えてきましたか。

ジャーナリストが一定程度惨事ストレスを受けるということが共通していました。ただ、惨事ストレスという“ラベル”が貼られていないだけで、傷ついた経験自体もありました。

面接させていただいた方の中では、ある災害から十数年たっていても、当時記者かアナウンサーだった方が、会話中に涙を流されたという例も見てきました。やはり一定程度、日本国内のジャーナリストの方たちにもストレスがあるということは確認しています。

ただ、東日本大震災の時に「変わったな」と感じたのが、こうしたストレスに対するケアが必要だという意識が出てきたことです。例えば、ある大手新聞社では、希望者に対してカウンセリングをするというシステムをつくったそうです。ただ、ほとんどの人は(カウンセリングに)行かなかったとも聞きました。

別の新聞社では、災害などの現場に行った人は強制的に全員受診するというシステムをつくり、それが結果的に良かったと聞いています。ただ、このケースは比較的小さな新聞社なので、人数としてはそれほど多くないと思います。

「希望者に対して」となると、症状が重い人ほど受診しない傾向にあります。一番傷ついた人ほど、自分が病気だというレッテルを貼られてしまうと、現場に戻れなくなると考えてしまうという点が一番大きいのではないでしょうか。ですので、強制受診というのもひとつの考え方です。

対象者へ「共感」が生まれやすい――ジャーナリストの惨事ストレスの特徴

――ジャーナリストの惨事ストレスには、例えば消防職員と比較すると、どのような特徴があるのでしょうか。

共通点としては、どんな現場でも職務を優先するという考え方が強いです。ジャーナリストの皆さんの場合は「報道」という職務を優先する。それからやはりジャーナリストも消防職員もタフであるということが求められます。どんな惨事に遭っても、やりこなさなければならないというのが前提となっている組織です。また、社会的にも一般市民がそれを期待しているという点など、共通点がいくつもあります。

その上で、違いのひとつは、ジャーナリストの皆さんは、日常の取材の中ではあまり惨事に遭うことがないですが、消防職員の場合は、惨事に遭うことはある程度予想されていて、事前に訓練も受けています。

消防や自衛隊もそうなのですが、グループやチームで活動してお互いに支え合う風土があるところが多いです。消防の場合は、デブリーフィングと言われるグループミーティングが有効であることが確認されています。

ですが、ジャーナリストでは、現場に行くときに急編成のチームを組むことはあっても、恒常的に同じチームで活動するということはめったにないそうです。テレビもやはり、アナウンサーとカメラマンは別々に集合して行くなど、なかなかコンスタントの関係ができません。例えば、1991年の雲仙普賢岳(※)の後の聞き取り調査で、何がストレスケアになったか尋ねると、ひとつは地元のスナックにいろいろな会社の記者たちが集まって飲んでいる場が一番良かったと。聞いてみると、特に新聞社の方たちは上司との1対1の関係の中でのケアはできるのですが、チーム全体でのケアの仕方があまり聞かないですね。

(※)雲仙普賢岳火砕流災害

1991年6月3日、長崎県の雲仙普賢岳で発生した火砕流災害。取材中の報道関係者など死者・行方不明者43人の犠牲が出た(報道関係者16人、消防団員12人、一般人6人、タクシー運転手4人、火山研究者3人、警察官2人)。消防団員や警察官は取材者に警戒を呼びかける中で、タクシーの運転手は取材者に同行する中で巻き込まれ、災害取材の在り方が問われるひとつのきっかけとなった。

ある部下の方で、現場経験のある上司に報告してすごく気持ちがほぐれたという方がいらっしゃいました。逆に、せっかく出した原稿が上司にズタズタにされてしまう、載せてももらえないつらさなども、記者の方がよくおっしゃいます。そういう時のつらさを上司があとでフォローするという関係があるだけで随分違うと思います。同じような体験をした方たちが集まって話をすることも大切ですが、もうひとつ、上司の方がケア的な態度を持っていただくことも重要だと思います。

そして、消防の場合は被災者や傷病者と一回きりの接触であることが多いのですが、ジャーナリストの場合は特に報道を続けられると、取材対象者の方に対する同情心や共感が生じやすいという特徴もあります。

もちろん、多くの取材者の方は一回きりの取材であることが多いので、全員がそうなるわけではないのですが、やはり深く現場に関わった方のほうが、その後に影響が出てくる印象があります。

もう一点、消防の皆さんは多くの場合、惨事では肯定的に捉えられて賞賛されたり、褒められたりします。ジャーナリストは失礼ですが、現場ではともするとネガティブな反応を受けやすいです。

インタビューに答える筑波大学名誉教授の松井豊氏

「ストレスを受けた」という自覚が第一歩に

――組織として惨事ストレス対策を進めるために、どんなことが必要になりますか。

組織の中でラインケア(職場の管理監督者が、部下の様子の変化に気づき、職場環境改善や相談対応を行うこと)をしっかりするためには、まずは管理職の方たちにストレスやケアのことを理解していただくことが必要になります。

それから、当然ですが、現役の記者の皆さんも、ストレスに関して理解をすること。「自分がストレスを受けた」「ストレス反応が出ている」という自覚が第一歩になります。

つらい経験をした方たちがお互いに話ができたり、自分の体験を、少なくとも社内だけでも共有するという場を作っていただくことも重要です。ベテランの記者もやっぱり若い時はこんなことで苦しんだのか、震災報道の中でこんなことが大変だったのか、ということが共有され、「ベテランでもそうなんだ」と理解できると、若い方はすごく落ち着く傾向があります。また、「あのベテランでさえあの時苦しんだんだから」という風に、それが正常なことだと理解していただく機会を作ることもひとつの方法だと思います。

――悲惨な現場を前に、「報道」という役割に葛藤を覚えるケースもあります。

阪神・淡路大震災でも東日本大震災のときも「取材より直接助けるべきなのではないか」と救助活動との葛藤を抱えた人がいました。「カメラを向けるぐらいだったら、俺たちを手伝え」と被災者から言われて、それが傷になったり、「報道することに何の意味があるのだろうか」と迷ったりした方たちがいます。「今こんなことをこの人に尋ねてもいいのだろうか」と迷いを持った方がずいぶんいらっしゃいます。地元のテレビ局やケーブルテレビ、新聞社の方ですと、被災者の方が知り合いだったり、犠牲になったりという場合もあります。

東日本大震災の後、新聞社の女性の記者の方が被災者の方の話を聞いている間は自分をコントロールできましたが、聞き終わったらトイレにかけ込んで号泣したという体験を明かしています。共感がなければ記事が書けなかったり、また血の通った報道にならないという部分がある一方で、共感すればするほど後で引きずってしまったり、自分自身が傷ついてしまうこともあります。

災害報道では特に発災直後、報道の方々は批判されることが多いんですが、長期的に取材をしてくださることによって実は感謝されているジャーナリストの方がいらっしゃるのも事実です。雲仙普賢岳の災害現場に入ったときに、地元の新聞社の方がおっしゃっていたんですが、1年くらいたった後に回顧的な写真集を作ると、それを一番多く買ってくれたのが被災者だったそうです。つまり、自分たちがどんなに大変だったかを理解してもらえたのは、実はその新聞社の写真集だったと。

被災された方は自分たちは被災地外の人から「忘れられるのではないか」「忘れられているのではないか」という不安感がずっとつきまといます。その上で、ずっと忘れないで取材を続けてくださっているジャーナリストに対する感謝をあちこちで聞きました。

――惨事ストレスでは、具体的にどのような症状が考えられますか。

身体症状が入り口です。まずは睡眠障害です。気持ちがざわざわして寝ていられなくなったり、寝付きが悪くなります。寝ても途中で目が覚めて寝直すことができなくなるといった症状が出ます。

消化器系では圧倒的に食欲不振です。吐き気や胃痛なども出ます。泌尿器では便秘や下痢。循環器系では高血圧、あと筋肉痛、疲労感などです。全身的に疲れた感じが取れないということもよく起こります。

覚醒症状では、興奮状態がすごく長く続いた状態になります。特徴的なことのひとつが怒り、イライラです。何かに対してとにかくイライラしている状態です。一番怒りをぶつけやすいのは上司なので、上司に対して怒りをぶつけたりします。

そして、「現場に居続けたい」「現場にすぐに戻りたい」という気持ちが強くなり、休めなくなります。休んでいると申し訳ないと罪悪感を覚えたり、手柄を上げなければならないと感じたり、また、取材対象者の顔が頭に思い浮かんで「こんなところにいてはいけない」という気持ちになったりという反応が出てきます。

ジャーナリストの皆さん、これは消防も同じなのですが、心の傷を負うと興奮状態に入ってしまうんですね。興奮状態になると、自分が現場に行かないと大事な情報が落ちるのではないかとすごく強い不安感を持ちます。症状があるというのはわかっていても、少なくとも表面的には自分は大丈夫だと思って、だからとにかく早く現場に戻してほしいという強い気持ちを持っている方が多いです。PTSDはうつも併発しやすいので、うつになる方もいらっしゃいます。

――ストレス症状が出た場合、組織としてはどのような対応が考えられるのでしょうか。例えば「仕事から離れる」などでしょうか。

正直に言いますと、消防やジャーナリストの皆さんは「仕事から離れる」という解決策はあまりプラスにならないんです。こんなに自分は元気があって仕事がしたいのに、なぜ外されるんだというふうに自尊心が傷ついてしまうことが多いのです。ただ、少し休みを与える、1日どこかで休暇を取るなど、特にジャーナリストの皆さんの場合は現場から離れて1日休ませるということも役に立ちます。よくないのは、現地に長く居続けること。どうしても覚醒症状が取れません。役割意識から言って、完全に仕事から外すというよりは、復帰をきちんと見通せるような一時的な休養を与えるほうがいいと思います。

外傷性ストレスケアの王道は「話すこと」

――自分自身ではどんなケアができるでしょうか。

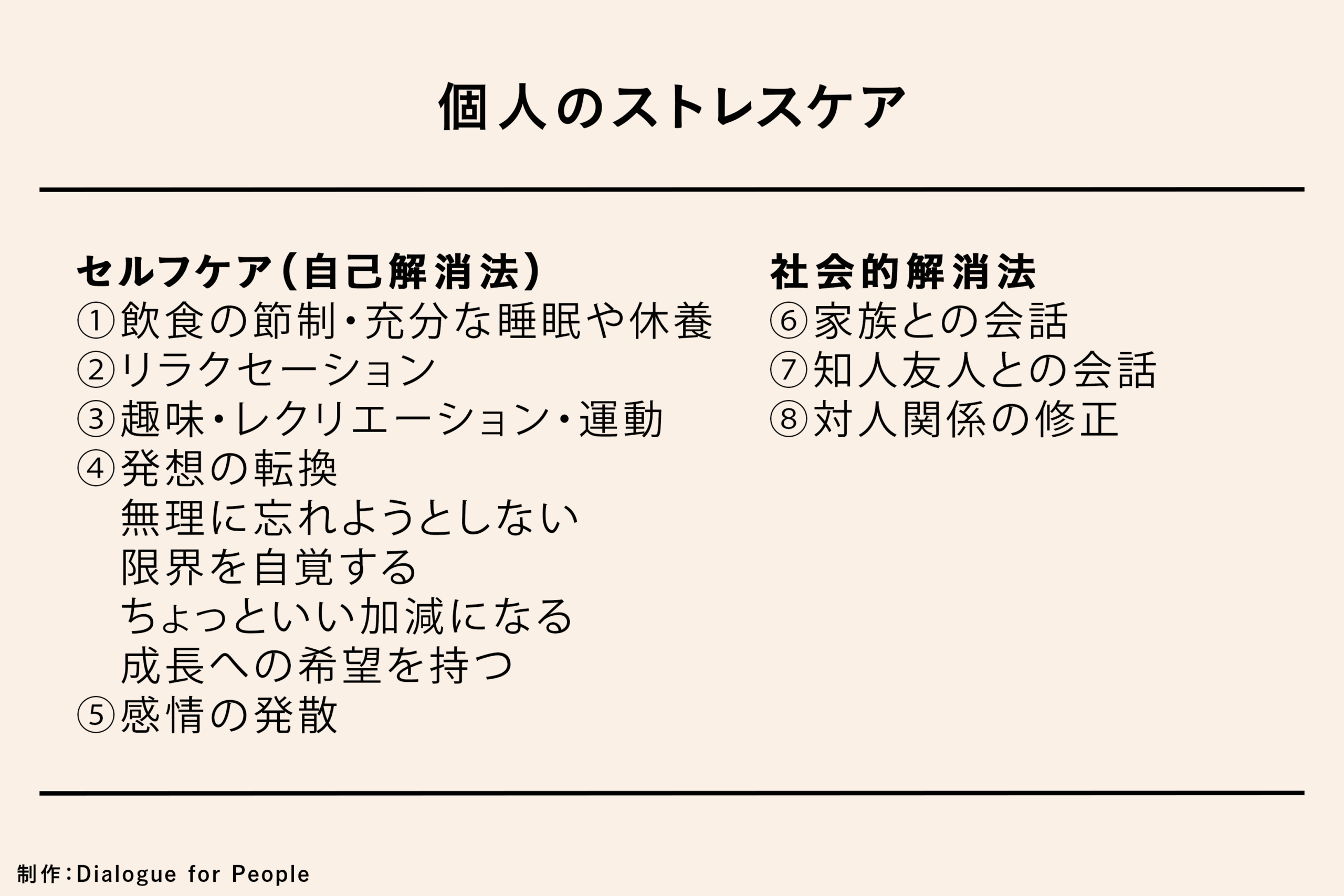

まず睡眠と食欲に焦点を当ててください。必要であれば、睡眠促進剤などのお薬を使っていただいて大丈夫です。とにかくまずご自身で休養を意識的に取るということを考えていただきたいです。

それから「言葉にする」「人に話す」というのもひとつの方法です。もちろん話し相手は、ある程度受け入れてくれる方が前提なのですが、上司の方でも、一緒に現場に行った同僚でも構わないので、1日眠れないなと思った時にはちょっと人に話をしてみるというのが重要です。

さまざまな外傷性ストレスケアの一番の王道は「話すこと」なんです。話した時に受け入れてくれて、支え合うような関係ができるということ。「ナラティブ」(自分語り)という言葉が最近流行っているんですが、要するに自分のことを話し、聞いて支えてもらえるということがとても重要なポイントになります。

松井豊(2019)「惨事ストレスとは何か――救援者の心を守るために」を基に作成

――現状、国内では平時からの惨事ストレス対策は進んできていると言えるのでしょうか。

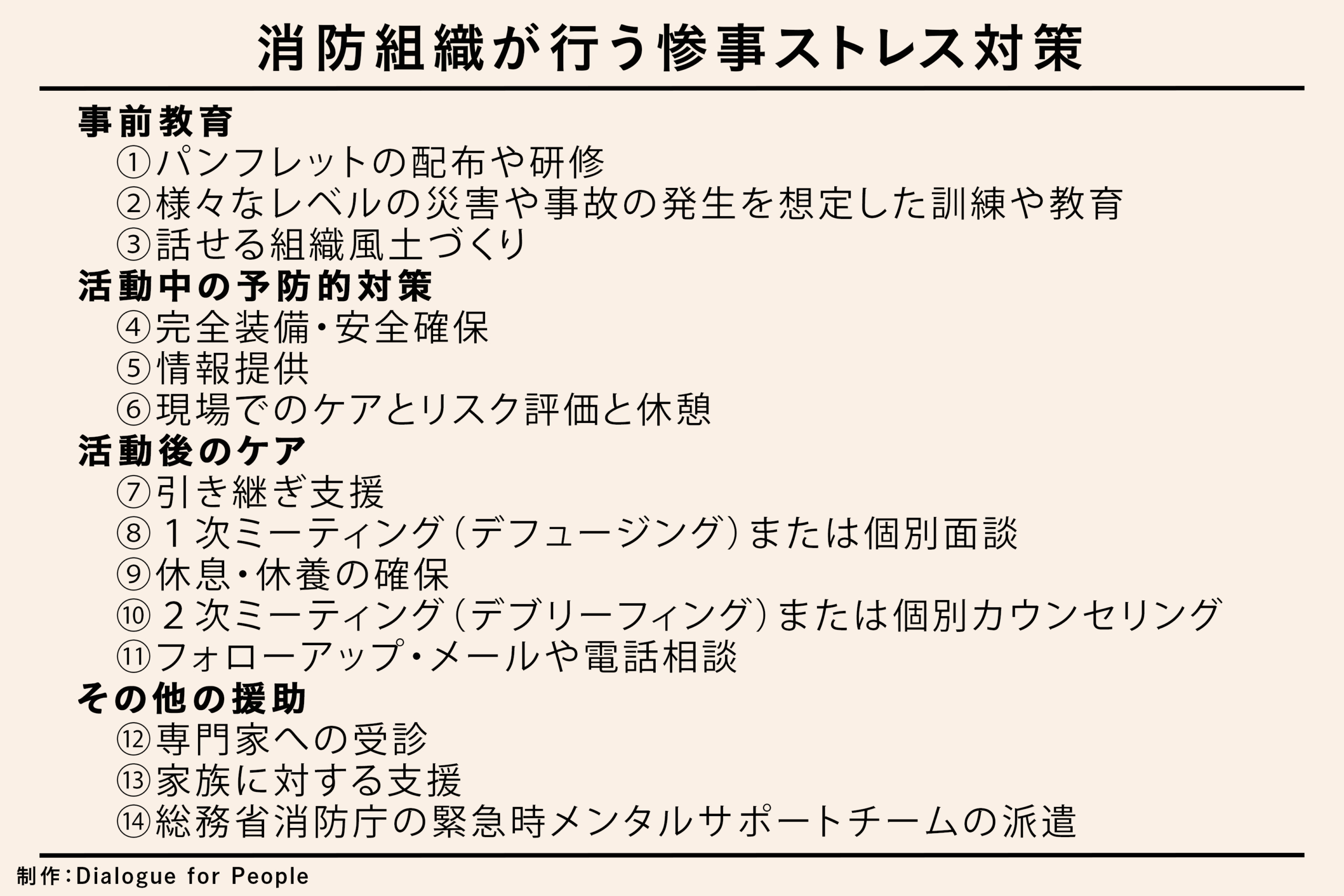

今国内では、自衛隊と消防がかなり先んじてさまざまなケアのシステムを作っています。自衛隊の場合、専門の心理職の方たちがケアをしていますし、消防の場合はグループミーティングを中心とした惨事ストレス対策が一般的に行われていて、精神科医やカウンセラーの方々もかなり協力的になっています。そういう意味では、この2つの組織は進んでいると思います。

報道業界では、全ての社に接触したわけではありませんが、私たちが新聞社やテレビ局などに行ってお話を伺うと、平時にはあまり対策が行われていない感じがあります。東日本大震災では、カウンセリングのシステムが作られたところもありますが、日本記者クラブも含めて時々研修が行われている程度という状況です。現場に入る方たちが、惨事ストレスやストレスについて自覚したり、ストレスを受けた時に積極的にカウンセリングなどのケアを受けるという雰囲気ができている状態ではないと思います。マスコミはやはり「強いことが美徳である」という価値観があって、あまりケアが試みられていないと感じます。

ジャーナリスト自身がこういうストレスを受けたことがある、悩んだことがあるといったことを積極的に情報発信をしていただくことも重要だと思います。また、私もそうですが、対応するカウンセラーや精神科医がもっと増えていくということも必要です。安全衛生管理の一環という考え方で見ていただけるのがいいと思っています。

松井豊(2019)「惨事ストレスとは何か――救援者の心を守るために」を基に作成

――いわゆる大規模災害でなく日常的な出来事の中にも、惨事ストレスを受ける可能性はあります。

大きな災害でなくても、ご自身が大変な思いをされたり、また辛い思いをした方に寄り添い過ぎてしまった場合も、一般的に大きな報道にはならない内容で傷つくことがあります。もちろん、災害現場や事故現場もそうですが、心を傷つける要素というのは意外にあちこちにあります。

特に先程申し上げた例で言うと、ご家族を亡くされた被災者の女性の話をずっと聞いていた記者の方も、ほぼ同じような家族構成ではなかったか、という可能性が考えられます。そういう時、やはり私たちは心に傷を負います。それは外から見た時の被害の大きさとはまた別なところがあり、一般的には些細に見えるようなことでも、ストレスを引き起こすストレッサーは存在しているというのが私たちの考えです。「小さい」とされる事案の場合「何でそんなことで悩んでいるの」と無理解な反応をされることもあります。そういう時に上司が一言「そうだよな」「あなたも辛かったよね」と一言言えるかどうかなんです。そう言える上司を増やすということがある意味で必要なことだと思います。

【プロフィール】

松井豊(まつい・ゆたか)

筑波大学名誉教授。専門は社会心理学。ジャーナリストの惨事ストレスケアに継続的に携わる「報道人ストレス研究会」代表。著書に『 惨事ストレスとは何か―救援者の心を守るために』(河出書房新社、2019年)など。

(2023.7.28 /写真 佐藤慧、 文 田中えり)

田中えり(たなか・えり)

1991年福島県生まれ。2023年3月より認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)事業部。栃木県内の大学1年生だった2011年、東京電力福島第1原子力発電所事故が発生し、大学在学中は福島県から栃木県へ避難してきた人々の支援活動に携わる。2014年、栃木県の地方紙・下野新聞社に記者として入社。編集局社会部、くらし文化部などで主に性の多様性、自殺予防、災害、防災などをテーマに取材活動を行ったほか、原発事故による避難者、原発被災地域の取材も継続的に行う。宇都宮大学国際学部卒。

あわせて読みたい

■ 大きな事件があったとき、私たちが心を守り、社会のレジリエンスを大切にするために[2022.7.9]

■ 「心が疲れた」「なんだかしんどい」、というときに見たいアニメや絵本、本や漫画[2020.9.14/安田菜津紀]

D4Pの夏の寄付キャンペーンに、ご寄付をお願いします!(2023年7月31日まで)

認定NPO法人Dialogue for Peopleでは、この夏、取材や発信を続けるためのご寄付を募る寄付キャンペーンを行っています。

D4Pの「伝える活動」の継続に、どうかあなたの力を貸してください。

※ご寄付は税控除の対象となります。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。