「国内避難民」としての福島第一原発事故避難者―区域外避難者の人権保障を問う裁判(2024/3/13追記)

避難者の代理人弁護士の柳原敏夫弁護士は「今回の強制執行は仮執行宣言に基づくものだが、それはもともと判決の確定を待っていては財産を持ち逃げされるなどの場合に原告を救済するために例外的に認められるもの。今回の福島県には全く必要ない」と語ります。加えて「避難者を人権の主体と認めるのであれば、避難者の居住権を尊重する必要があり、このような迫害行為はできないはず」とし、執行の取り下げなどを求め対応を検討しています。

支援者は3月11日、福島県に強制執行の撤回を求め、国際人権法に基づく人道的な措置を実行することを求める緊急のオンライン署名を始めました。サイトはこちら。

「避難者があたかも平時の不法占拠者のような扱いを受けている」

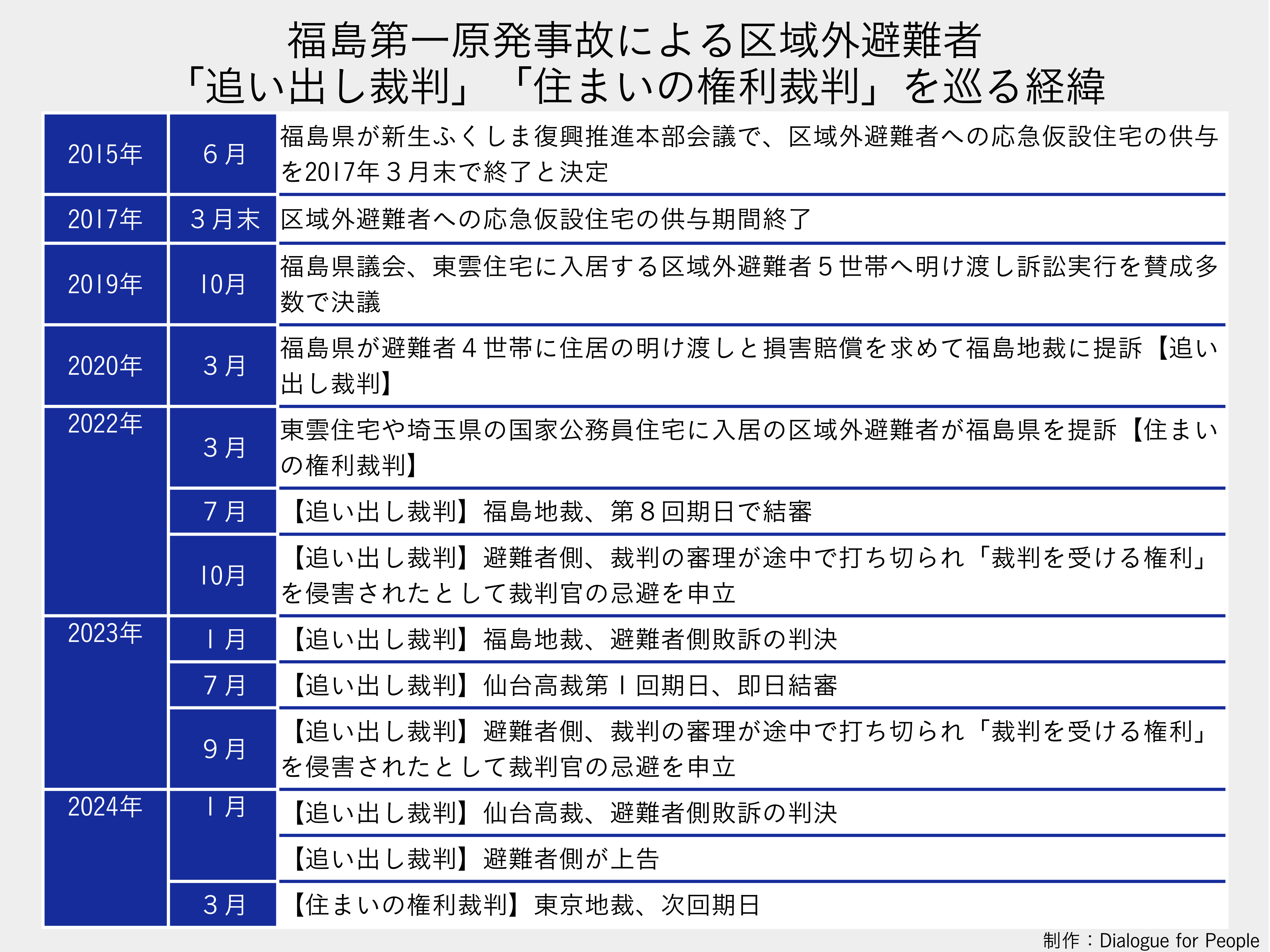

2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所事故から9年後。2020年3月、福島県は、東京都江東区の国家公務員宿舎(東雲住宅)に身を寄せていた避難指示区域外からの避難者(いわゆる「自主避難者」、4世帯)に対し、住居の明け渡しなどを求めて福島地裁に提訴した。「追い出し裁判」と呼ばれる裁判である。

避難者側の弁護団のひとり、柳原敏夫弁護士は、福島県の訴状に改めて目を通しながら、こう続けた。

「なぜ避難者の生活再建が進んでいないのか、それが一言も触れられていない。どこから避難しても避難者として、国内避難民として人権が守られなければならないにもかかわらず……」

福島県が、原発事故の避難者である県民を訴えるという事態はなぜ起きたのか。

インタビューに答える柳原敏夫弁護士。(田中えり撮影)

Contents 目次

避難指示の有無で支援に差

2011年3月11日午後2時46分、マグニチュード9.0の巨大地震が東北地方を襲った。福島県沿岸部、双葉町と大熊町にまたがる東京電力福島第一原子力発電所は、津波の影響で原子炉の冷却に必要な電源を失い、結果、水素爆発を起こした。

福島第一原発周辺には政府による避難指示が出された。混乱の中、そして放射能の身体への影響について情報が不確かな中、避難指示区域外でも多くの人が避難を“決断”した。この「区域外避難」で多く見られたのは、仕事を持つ世帯主、主に夫が福島県内に残り、その妻と子どもが福島県外に避難するというケースだった。もとの家と避難先との二重生活である。

原発事故によって、ピーク時(2012年5月)には16万人を超える人々が避難者となった。

2014年5月、福島県は、区域外避難者を含む避難者への仮設住宅と借り上げ住宅の入居を2016年3月末までに延長すると発表した。この時、3度目の延長だった。

翌2015年6月、県はこの住宅支援を2017年3月末まで、さらに1年延長すると発表。同時に、区域外避難者については2017年3月末をもって支援を終了すると明らかにした。

賠償金は、政府による避難指示区域からの強制避難者と、区域外避難者とでは大きな差があった。二重生活では生活費も重くのしかかる。区域外避難者にとって、借り上げ住宅の提供という住宅支援がどれほど重要だったかは想像に容易い。

各地の区域外避難者や支援者らは住宅支援継続を求めて署名を提出するなどしたが、打ち切りの方針は変わらなかった。県の資料によると、打ち切りの対象になったのは約1万2600世帯にのぼる。

区域外避難者への住宅支援打ち切り後、東雲住宅に入居していた避難者は、新たな住まいを見つけるか、住宅確保のめどが立っていない場合は県と「セーフティネット契約」を結び、一定期間家賃の補助などを受けることとなった。

今回福島県が訴えたのは、東雲住宅に入居していた区域外避難者のうち、このセーフティネット契約を締結していない世帯だった。

柳原弁護士はこう説明する。

「ある人は、家賃を支払う自信がなく、セーフティ契約を結ばなかった、と。それほど経済的に困窮していた。別の人は病気をして働けていなかった。開き直ってそこに居座ろうとしていたわけではなく、生活再建のめどが立たなかった。国や県は避難者を守ろうとしない。彼らを人権の主体とは思っていないんですよ」

福島県はなぜ県民を訴えたのか

県による提訴の前年、2019年の福島県議会9月定例会。内堀雅雄知事は、訴えの提起に関する議案書を議会に提出していた。前述の裁判に関する内容である。

県議会で、議案反対の立場から意見を述べた吉田英策県議(当時)の発言が議事録に残っている。

提訴を検討している世帯の中には、長期の避難で健康を損なっている方もおられ、提訴により病状悪化が懸念されています。公営住宅を10回以上も申し込んでも落選した人もいるといいます。また、5世帯中4世帯は追い出されても帰る家がないといいます。個別の事情を全く考慮しない対応であり、人道上も許されません。

(中略)その上、県は入居者に2倍相当の家賃を請求し、経済的にも精神的にも追い詰めています。この方針は、そもそも国が指導したものです。原発事故により避難を余儀なくされた被災者であり、福島県が震災、原発事故での被災県民を訴えるということは余りにも異常なことで、言語道断です。協議を継続すべきであり提訴をすべきではありません。

《2倍相当の家賃》とは、賃料に加え賃料相当の損害賠償も含め、合計で家賃の2倍に相当する金額を県が避難者に請求したことを意味する。

この議案は賛成多数で可決され、その後、福島県は訴えを起こした。

県が提訴した4世帯のうち2世帯は和解し、残る2世帯(2人)の弁護団を務めているのが、柳原敏夫弁護士である。弁護団が裁判で一貫して訴えているのは、国際人権法に照らした『国内避難民』(※)としての避難者の人権保障である。

※1998年に国連人権委員会に提出された「国内避難に関する指導原則」によると、国内避難民は「自らの住居又は常居所地から、特に武力紛争の影響、暴力が一般化した状況、人権侵害又は天災若しくは人災の結果として、又はこれらを避けるために、避難すること若しくは離れることを強制され、若しくは余儀なくされた個人又は個人の集団で、国際的に認知された国境を超えていないもの」とされている。

2024年1月15日、仙台高裁での避難者追い出し裁判判決での入廷前行動。(柳原弁護士提供) ※写真の一部を加工しております。

追い出しは、国内避難民の《権利の侵害》

《権利の侵害》である。

2022年、国連人権理事会の国内避難民人権特別報告者として来日し、福島原発事故の避難者に関する調査を行ったセシリア・ヒメネス・ダマリー氏はその報告書の中で、この「追い出し裁判」についてはっきりとこう記している。

《国内避難民がその生命や健康がリスクにさらされる恐れのある場所に不本意ながら帰還することを予防する対策がとられないまま、公的な住宅から国内避難民を立ち退かせることは、国内避難民等の権利の侵害であり、いくつかの事例では強制退去に相当すると考える》

国連人権理事会によって任命される「特別報告者」は、加盟国の同意を得て現地の人権状況の調査などを行い、必要な勧告を行う。

国際関係論が専門の清水奈名子宇都宮大学教授は「対話と協力に基づいて各国による国際人権法の遵守を促す立場である報告者が、《権利の侵害》という踏み込んだ記述をするのは、それだけこの裁判の深刻さを示している」と説明する。

清水教授によると、「国内避難民」として原発避難者の権利保障を求める国際世論は高まっている。日本政府がダマリー氏の調査を受け入れていることからも分かるように、原発避難者を国内避難民として保護する必要性については、政府は否定していないという。

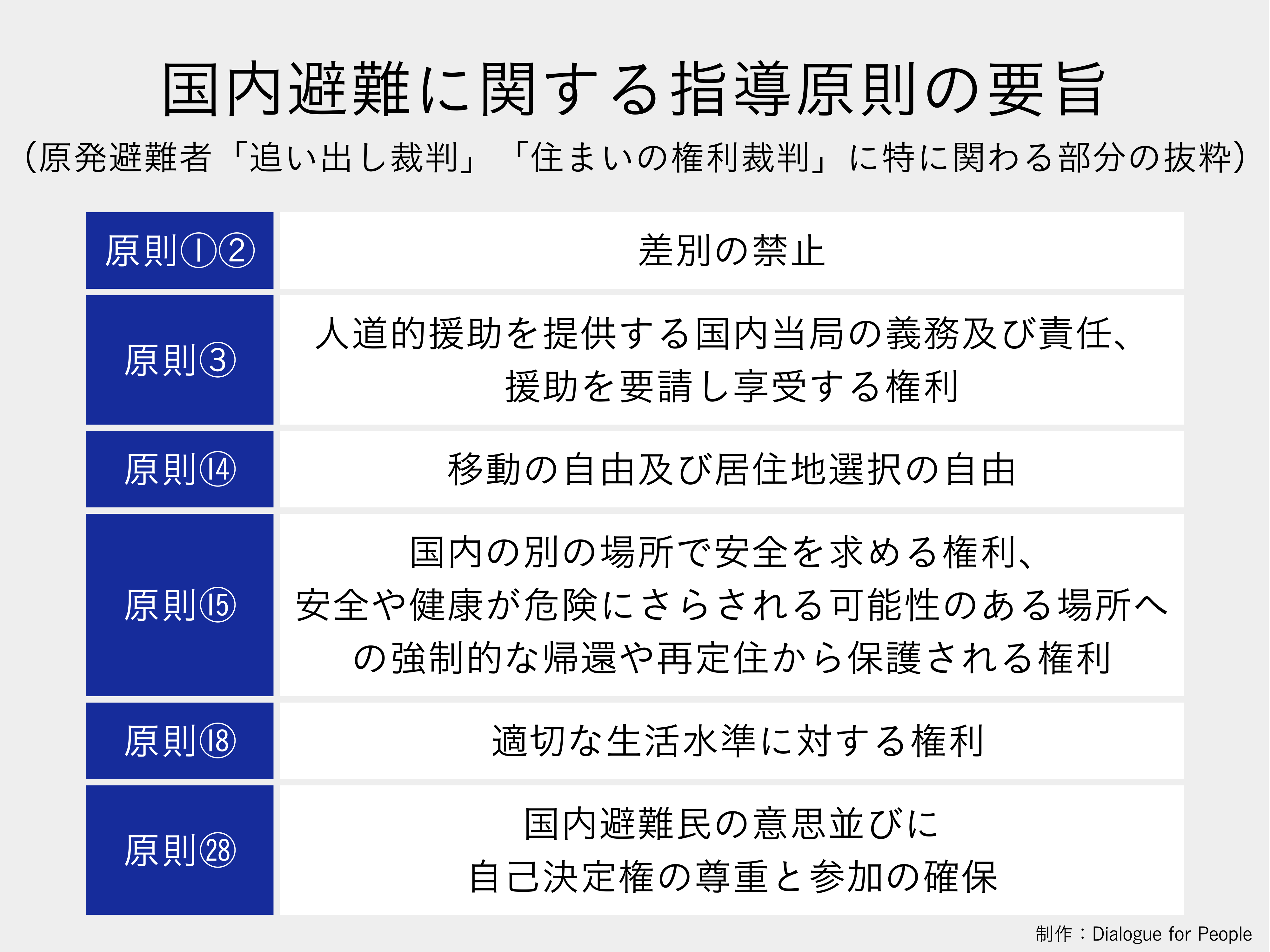

今回、ダマリー氏が特に注目した国際ルールは1998年に国連人権委員会が採択した「国内避難に関する指導原則」である。

その中で、原則⑭では「移動の自由及び居住地選択の自由」が掲げられている。

外務省による「国内避難に関する指導原則(仮訳)」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000536758.pdfを基に作成

報告書では、その避難が政府による避難指示区域内からか、区域外からかにかかわらず、すべての避難者が国内避難民として《同じ権利を有する》と書かれている。避難指示の有無にかかわらず、移動や居住地選択の自由について自己決定権が保障されることが求められているのだ。

「当事者の自己決定権は、人権の要となるもの。力の強いものがパターナリスティックに上からその人の自由、権利を保障するのではなく、必ず当事者の声を聞いて、その自己決定権を尊重する必要がある。今回も避難者の方の自己決定権が尊重されているのかということが問われている」(清水教授)

国際人権法と避難者の権利について、院内集会で講演する清水奈名子教授(左)。 (田中えり撮影)

「法の欠缺」状態にある原発事故対応

2017年3月末まで行われた区域外避難者への住宅支援は「災害救助法」に基づいて実施されたものだが、柳原弁護士は「この法律は10年、20年の長期で影響が予想される原発事故を想定していない」と語る。この法では、住宅の提供は最長2年間、延長は1年ごとと定められているため、避難者にとってみれば数年先の住まいの見通しがたたない状態が続いた。

清水教授も、低線量被ばくや内部被ばく、そして長期にわたる避難を想定した災害救助の法律が日本になく「法の欠缺」状態にあると指摘。よって、上位規範である国際人権法を参照する必要があるとする。

「法の欠缺」によって救済されない被害があるのであれば、その「穴」を埋める必要がある。

例えば、1960年代には日本の高度成長期のひずみとして公害問題が明るみに出た。「環境破壊、公害被害が進むと分かっていなかったので、当時それを手当てする法律がなかった」(柳原弁護士)。その穴を埋めるため、1970年11月に開かれた臨時国会(「公害国会」と呼ばれる)では、公害問題について集中的な議論が行われ、政府が提出した公害関係の法案14件が可決された。これにより、公害対策の法体制が整った。

だが、福島第一原発事故については「法の欠缺状態にあることが認識されず、議論さえされていないのが現状」と柳原弁護士は言う。「法の欠缺を認めると、今までの法律に不備があると認めることになる。従来の法律の中で処理できるとなんとか誤魔化している。あの事故が『大した事故ではない』と見せるために……」。

ここで思い出されるのが、2012年6月、議員立法によって全会一致で可決成立した「子ども被災者支援法」である。

その基本方針には、避難せずに住み続けるか、避難するか、避難先から帰還するか《いずれを選択した場合であっても適切に支援するとともに外部被ばく及び内部被ばくに伴う健康不安の早期解消に最大限の努力をすること》とある。

清水教授は「この方針は今でも維持されている」と強調した上で、「避難者の自己決定権を尊重することは認められてきたはず。それが2017年3月末の(区域外避難者への住宅支援)打ち切り以降、引っ越すことができないなど特に脆弱な立場にある方々が苦境に立たされるという矛盾した事態が続いている」と指摘する。

避難する権利、被ばくを避ける権利を

「自分で避難したくて避難したのに支援をほしがるなんて」「自分で決めて逃げたくせに」。区域外避難者へは、このような心無い声が寄せられてきた。

そもそも、原発事故がなければしなくて済んだ避難である。そして、避難指示区域は政府による線引きであり、それが結果として賠償金の差、支援の差となってしまった。

清水教授は、福島第一原発事故による被害について「事故後の対応策に由来する二次被害が増幅し続けている」とその特徴を指摘する。

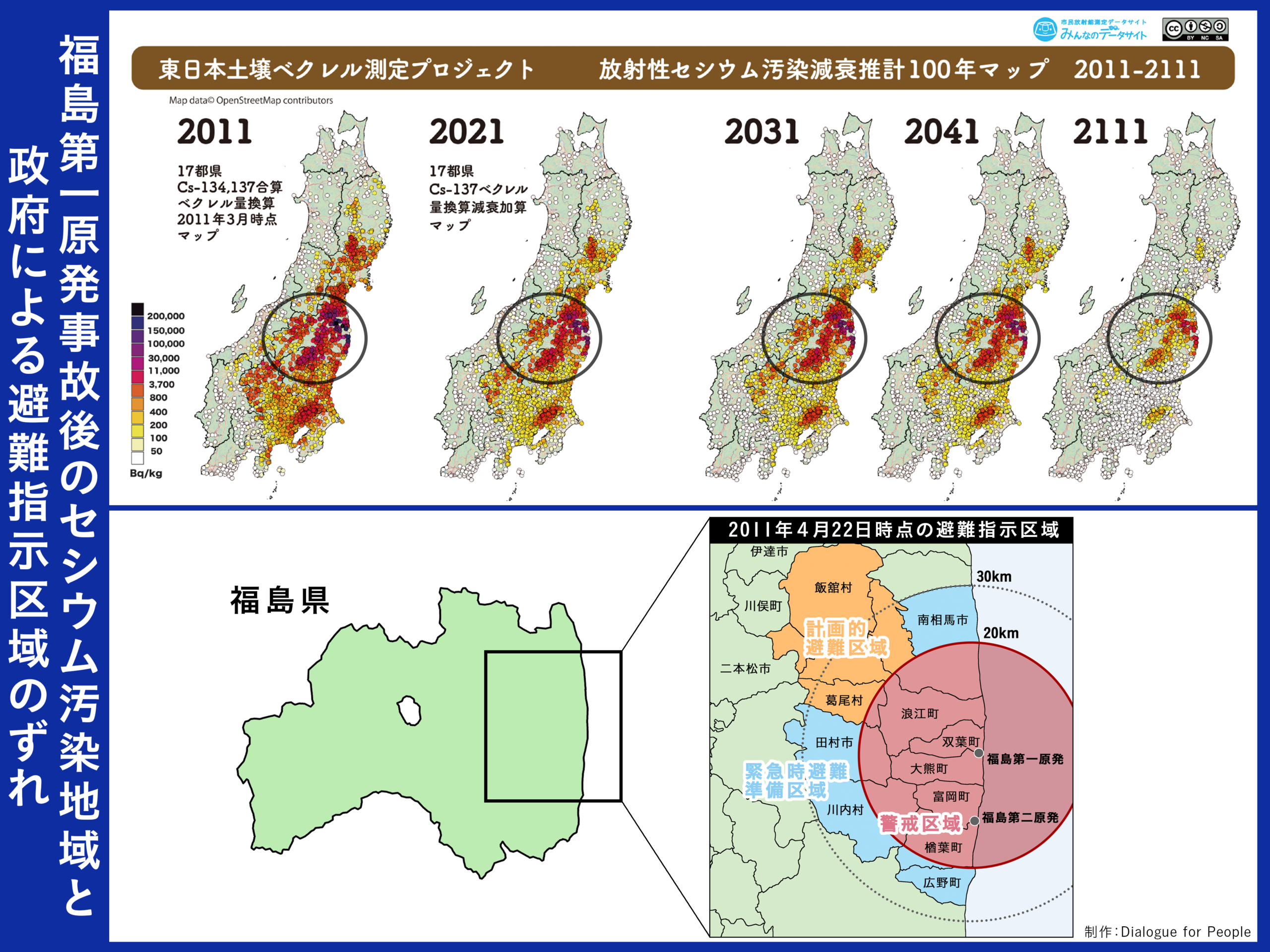

背景に2つの点をあげる。1つ目は、原発事故の影響で放射性物質による汚染を受けた地域と、避難指示区域が一致しなかったこと。汚染地域が広がったにもかかわらず、避難指示がごく一部に限られた結果、「自分や子どもたちをどう守るか、“自己責任”で対応しなければならない住民、区域外避難者や自主避難者と呼ばれる方々がたくさん発生した」。

上図は、「NPO法人みんなのデータサイト」より抜粋 https://minnanods.net/archives/001/202003/100year-map_jp_2.pdf

右下の避難指示区域の図は、原発事故後、避難指示区域設定が完了した時点。「ふくしま復興情報ポータルサイト」より「避難区域の変遷 (平成24年3月31日以前)」 https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/254764.pdf を基に作成

2つ目は事故による被害の過小評価。「復興は進んでいる」「問題はない」という議論が先行し、十分に被害が認識されず、その結果、避難者支援策が不十分だっただけでなく、区域外避難者の住宅支援のように打ち切りが発生した。

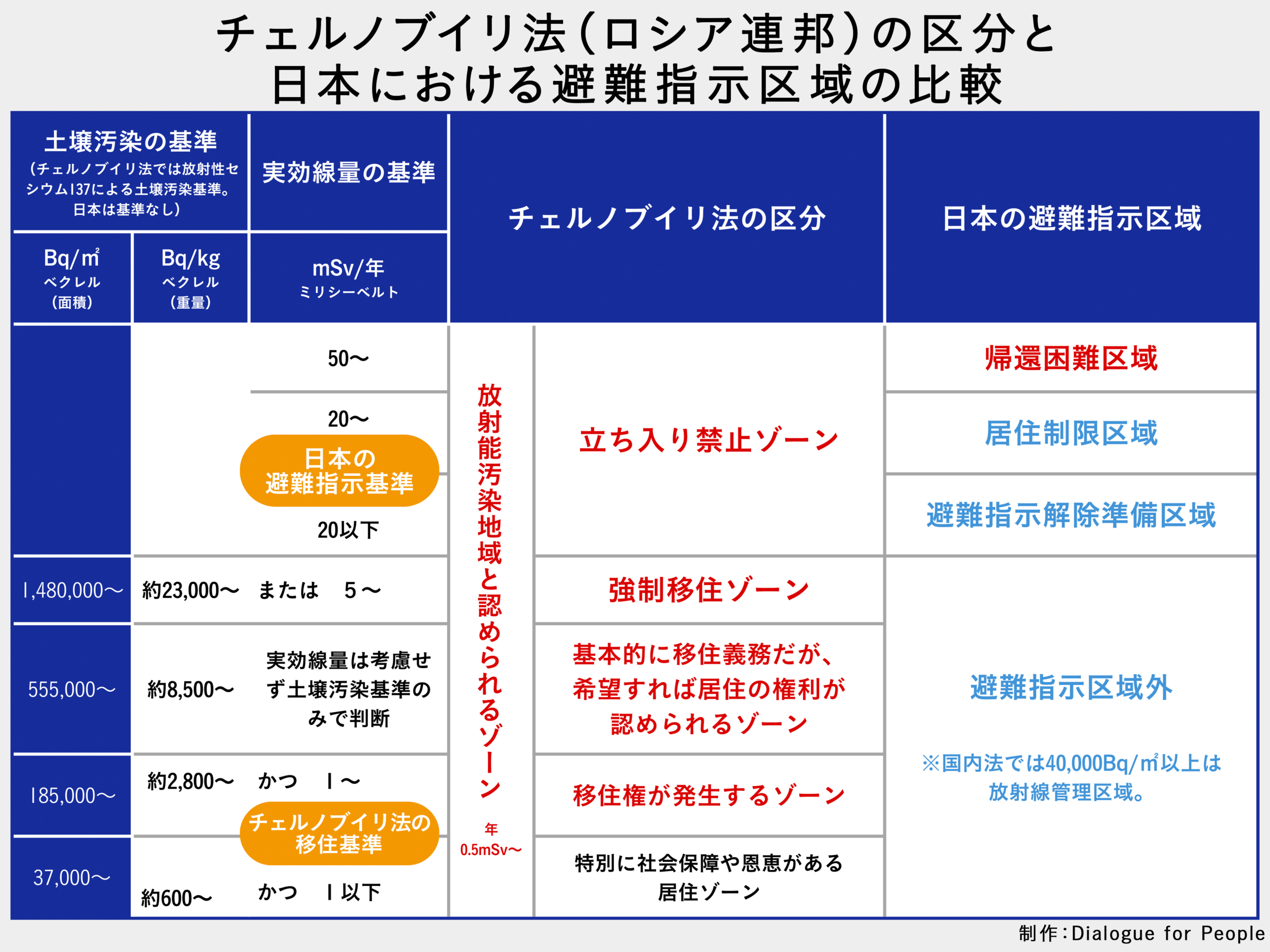

清水教授は、1986年のチェルノブイリ原発事故を例に挙げ「日本で避難の権利が与えられていない区域を含め、チェルノブイリでは広く避難の権利が認められた」と指摘する。

原発事故から5年後、1991年に制定された「チェルノブイリ法」は、年間の追加被ばく線量が推定1ミリシーベルト超の地域を「避難権利ゾーン」とし、そこに留まった人と避難した人両方に支援を行うと決めた。

一方、日本では避難の権利が認められてきたとは言い難い。原発事故後、現在推し進められているのは、むしろ福島県内への帰還政策である。

※「チェルノブイリ法」では、放射性セシウム137による土壌汚染が基準とされているが、日本では実効線量=20mSvのみで土壌放射能量の基準はない。

「NPO法人『みんなのデータサイト』」より「チェルノブイリ法(ロシア連邦)のゾーン区分と日本の比較表」 https://minnanods.net/learn/comparison-tepco-chernobyl/zoning-chernobyl-japan.htmlと2023年9月29日「原発避難者の住まいの権利を求める院内集会」での清水奈名子宇都宮大学教授による講演内容を基に作成

清水教授は、2018年から継続して福島県の南隣に位置する栃木県北地域で土壌汚染の調査を続けている。この地域の一部は、環境省によって原発事故後に「汚染状況重点調査地域」に指定されたため、住民から調査を依頼されたという。

その調査結果によると、1平方メートルあたりの放射性セシウム134と137の合計は、2020年は最も高い地点で65.98万ベクレル、2021年は49.28万ベクレル。病院などで目にする「放射線管理区域」の基準(1平方メートルあたり4万ベクレル)をはるかに超える値が、原発事故から10年以上たっても福島県以外の地域で測定されていることが分かっている。

「土壌汚染は栃木県で測定された地域よりも、追い出し裁判の当事者の避難元である福島県内の方が深刻な可能性がある。汚染を受けた地域から避難され、避難を継続したいという主張は、十分合理性がある」

「住まいの権利」を求め、避難者が県を提訴

「追い出し裁判」が続く中、2022年3月11日、東雲住宅や埼玉県内の国家公務員住宅に入居する区域外避難者11人が「住まいの権利」のため立ち上がり、福島県に損害賠償を求めて提訴した。

その訴状には、原告の切実な声が綴られている。

都営住宅の応募は入居条件が壁でずっと当選できませんでした。その一方で、自力で住宅を確保できない人のための復興公営住宅を福島県は建設していて、その復興公営住宅の募集情報が今でも毎月送られてきています。しかし、この復興公営住宅は被災県(福島県)のみにしか建設されず、避難者が避難した先には1棟も建設されていません。原発事故被害でほとんど賠償を受けられなかった区域外避難者は自力で住まいを確保できず、公営住宅に頼らずには不可能です。この区域外避難者の窮状を福島県はよく知っているはずなのに、また、いつも「県民に寄り添っていく」を口にしているのに、そのための施策を福島県は怠ったのです。なぜ私のような区域外避難者に酷い方針を立てているのか、理解できません。

2023年12月4日、東京地裁(小池あゆみ裁判長)で開かれた第7回口頭弁論で県側は、原告弁護団が参照する「国内避難に関する指導原則」について、「法的拘束力を持つものでもない」とし、国際人権法に基づく原告側の主張を「そのような独自の解釈を前提として違法性を論ずべき理由はない」などと反論している。

「住まいの権利裁判」第7回期日を終え、内容を報告する弁護士や支援者ら。(田中えり撮影)

すべての人に共通する人権保障の裁判

「自立して避難先の借り上げ住宅から退去した人もいる。福島に帰還して頑張っている人もいる。裁判になっているこの避難者たちだけを“特別扱い”するのはどうなのか」――。

こうした批判に対して、清水教授は「特別扱いしてほしいという話でも、賃貸借の権利義務の話でもなく、この裁判は私たちに広く共通する人権の問題。原発事故の被害は長期にわたるので、長期的な支援が必要になる。それを確認するためにこの方々が代表して裁判を起こした」と語る。

「一部の例外を認めてほしいということではなく、すべての人に共通する人権の保障を求める裁判です」

避難者の人権を守る判断を

「追い出し裁判」は2023年1月13日、一審福島地裁(小川理佳裁判長)判決で避難者側が全面敗訴。それからおよそ1年後の今年(2024年)1月15日、二審仙台高裁(瀬戸口壮夫裁判長)判決でも避難者側は敗訴した。しかも仙台高裁は即日結審で、避難者側の訴えを聞く姿勢すらなかったと、柳原弁護士は悔しさをにじませる。

「追い出し裁判」で争われているのは住宅の明け渡しだが、避難者の抱える根本的な問題はどう生活を安定させるかという避難先での「生活再建」である。次に住む場所のあてもない避難者を住まいから追い出して「問題解決」と県側は本当に思っているのだろうか。

元をたどれば、東京都江東区の国家公務員宿舎(東雲住宅)の建物の持ち主は、国である。だが、住居の明け渡しを求めて避難者を提訴したのは福島県だ。

「要するに、国は悪者になりたくないんでしょう」

柳原弁護士の言葉が重く響く。「避難者を追い出す裁判なんて、『ひどいことをしている』と思われますからね」。

なぜそこまでして避難者を追い出したいのか。

原発事故からの「復興」という“美しいストーリー”をアピールするとき、避難者が存在していれば「まだ事故は終わっていない」というメッセージになり、都合が悪くなってしまうのではないか。

帰還政策を推し進め、避難指示を解除し、人が戻れば、もう原発事故は“過去”のことにできる。強制避難者は減っていく(減らしている)のだから、「自主」避難者の存在も無くさなければならないのだろう。そしてその先には、原発再稼働や原発の新増設という政府の狙いも見え隠れする。

「追い出し裁判」は近く、最高裁での審理が始まる。「住まいの権利裁判」も東京地裁で審理が続いている。

国が欲する都合のいいストーリーのために、避難者の存在が見えなくされていいはずがない。避難者の人権を守る、というシンプルな視点に立ち戻った公正な判断が求められている。

(2024.2.22 / 田中えり)

あわせて読みたい・聴きたい

■ 「原子力発電の安全性を問う」――50年前の福島・双葉高校生からのメッセージ[2023.10.6/田中えり]

■ 解体の痛みと、遺していくという選択肢――「ケア」のある復興を(福島県富岡町)[2022.2.24/佐藤慧]

■ Radio Dialogue「東京電力福島第一原子力発電所事故を考える」(2021/4/21)

マンスリーサポーターを募集しています!(2024年2月29日まで)

認定NPO法人Dialogue for Peopleでは、長期的な計画のもと活動を続けていくために、毎月のご寄付で支えてくださるマンスリーサポーターを募集しています!

2月末までの目標は50人。社会に届きにくい声を伝える活動に、ぜひご参加ください。

※ご寄付は税控除の対象となります。

認定NPO法人Dialogue for Peopleのメールマガジンに登録しませんか?

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。