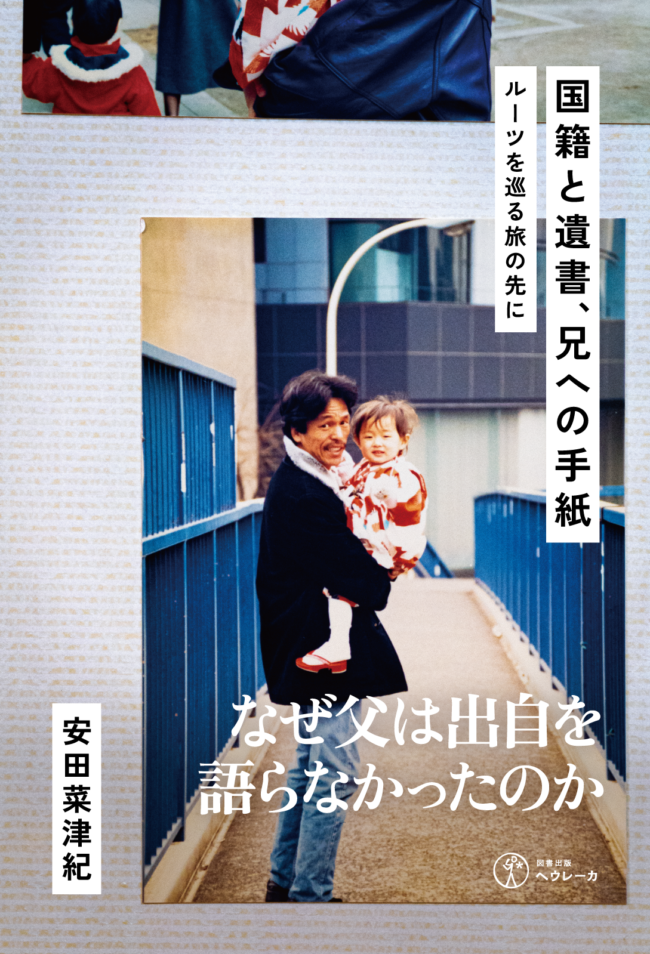

この記事は、2023年に刊行した『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』から抜粋したものです。本書は、ルーツを語らず亡くなった在日コリアンの父の歩みをたどり、そこから見えてきた、社会に根深く残る差別、それでも共に生きることを模索する人々について綴ったものです。

やけに湿気のまとわりつく日だった。風が時折さっと吹き抜けていくのが唯一の救いで、流れの早い千切れ雲たちが、太陽を覆ったり過ぎ去ったりを上空で繰り返している。川崎駅を背に大通りを進むと、日の丸がモチーフらしい派手なのぼりたちが、遠くからでも否応なしに目に飛び込んでくる。川崎市役所前まで来ると、まくし立てるような大音量の「演説」が、辺りの空気を震わせていた。

2022年7月、参院選の投開票日が迫っていた。「あの条例だって在日特権なんですよ」「技能実習生がいるから日本人の賃金が下がるんですよ」――「日本第一党」の旗を掲げた街宣車の上から、「候補者」やその関係者たちが、破綻した言葉の数々を拡声器から放ち続けていた。川崎市では全国に先駆けて、ヘイトスピーチを刑事罰の対象とする条例が施行されている。彼らにとっては、そんな画期的な条例が「不都合」なのだ。

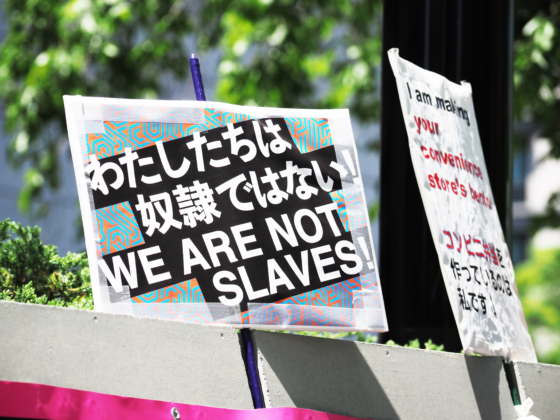

広めの歩道では、公安とカウンターが入り混じる形で一列に並び、「一般通路」と「あちら側の世界」を隔てていた。その「最前線」にいた神奈川新聞の石橋記者が一瞬振り返り、私と目が合った。彼はその後、第一党側が掲げるプラカードと私の間に立ち、「在日特権ってどういうことですか?」「逃げないでくださいよ!」と力の限り声を張り上げ続けた。

石橋さんは2年前の9月、一緒に「そよ風」の集会出席者を囲んだときにも、最後まで食い下がって質問を続けていた。彼は私のルーツについてよく知っている。あとから別の知人に、「安田さんの前で、酷い発言を許すわけにはいかなかった」と語っていたらしい。けれども負担をかけまいと、私にその思いを直接伝えることは絶対にない。ヘイトの矢が自分自身に向けば、その分彼らの注意を在日コリアンから逸らせるのだと、本気で思って取材を重ねている。

けれども石橋さんや、熱心に集まるカウンターの人たちの自助努力だけに頼り続けていいはずがない。

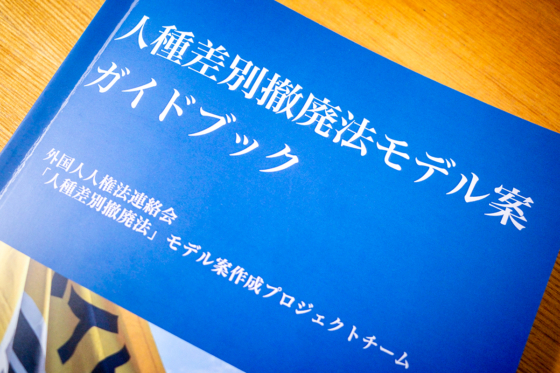

公職選挙法をそのまま読めば、カウンターの人々が候補者によるヘイトを無効化するために拡声器を使った場合、そのカウンター側が処罰対象になってしまう可能性が高い。だからこそこの期間を「抜け道」扱いするケースは絶えない。「選挙活動」にかこつけて、ヘイトを垂れ流すことができてしまう制度を放置したままでいいのだろうか。与党・自民党の候補者からも、性的マイノリティなどに対する差別発言が繰り返される中、ヘイト対策が自分たちに向けられては不都合なのだろうか。

ただ結局この日、第一党の支持者らしき人物は、数えた限り4人程度にすぎなかった。まばらな拍手がむなしく響く。「ネットで私は人気があるんですけどね」ともらす女性候補に、周囲から失笑がもれた。カウンターたちに捨て台詞を吐きながら、彼女たちはそのわずかな支持者と握手を交わすこともなく、そそくさと車に乗り込み、次なる「現場」へと去っていった。彼らも落ち目だ、という安堵感がわく。

ところが、だ。地元駅に帰ると、夕方のせわしないロータリーに、巨大な人だかりができていた。いやな予感がした。 駅前では、シンボルでもある「橙色」ののぼりを背に、参政党の候補者たちがにこやかに手を振っていた。次々と披露される弁舌滑らかなスピーチに、取り囲む聴衆たちは、惜しみなく喝采を送る。この党は自然派や有機農業、子育て政策などを前面に打ち出し、支持者をぐんぐん取り込みながら急成長している。その主張が実は、差別と排外主義を内包していることを、私は知っていた。

主要メンバーのひとりは、「戦争っていうのは悲惨なものじゃないんですよ」と平然と言い放ち、挙句、「日本はアジアを侵略はしていません。なぜなら、1940年頃、アジアに国なんか日本しかなかったんですよ。(中略)もちろん戦闘があったから、現地の人をちょっと殺しているかもしれない。が、大きな意味で侵略なんかしてない」と真顔で力説する候補者まで現れた。

啞然としたのは彼らの「歴史認識」ばかりではない。50歳以上は社会に不必要な存在であるかのような物言いにはじまり、ユダヤ資本や小麦を巡る根拠不明の主張までもが、YouTubeなどで止めどなく発信される。その度に喚起される「熱狂」に、極右も、そうでない人間も吸い寄せられていく。支持者獲得の手法が、日本第一党のそれよりも「雑」ではないのだ。

学生の頃から仕事で関わりのあった初老の男性は、いつしかQアノン(アメリカ発祥の陰謀論集団)に傾倒し、あっという間に彼のSNSは参政党一色になった。

他方、参政党が掲げる「オーガニック」「無農薬」など、「体や地球にやさしい」かのような政策に傾倒する知人たちもいた。「持続可能な社会」とはほど遠い排外的主張が、次々放たれているにもかかわらず、だ。「国産」の有機食材にこだわっていた料理好きの友人も、選挙期間がはじまると、参政党の投稿を頻繁にシェアするようになっていた。

彼らは折りに触れて「日本人である」ことを強調し、一体感と肯定感を刺激した。

「日本人として」「日本人の国だ」と候補者が叫ぶ度、大衆は割れんばかりの拍手で応じた。私が10年以上暮らしてきた街の、日々利用する駅前で、だ。

帰り道、一歩踏み出すごとに、底なしの虚脱感が肩にのしかかってくるようだった。私は、私の家族は、この社会に存在してはいけないのか――これから街中で毎日のように、「出ていけ」と言われているような感覚にさいなまれるのだろうか。

家にたどり着くまでの間、気づけば「逃げ場」を求めて考えを巡らせていた。多くの移民が暮らす、ドイツならどうだろうか。でも、言葉も分からない新天地で、上手く仕事を見つけ、馴染んでいくことはできるだろうか─現実的なことを考え出すと、ますます心が沈んでいく。私の「故郷」は一体、どこなのか――。

この参院選の期間中、社会を揺るがす事件が起きていた。奈良市内で候補者の応援演説をしていた安倍晋三元首相が、手製の銃で射殺されたのだ。

事件が報道されたとき、私はすぐ、SNSを開いた。予想通り、「犯人は日本人じゃないでしょ」「朝鮮人の仕業では」「反日犯罪者は出ていけ」といった事実に基づかないヘイトスピーチが溢れはじめていた。

この日会う約束をしていた在日コリアンの友人たちは、「今日、外に出るのが恐かった」「玄関のドアを開けるところから、恐かった」とため息をついた。「こういう大きな事件が起きると、反射的に、“犯人が在日じゃありませんように”って願うんだよね」。

全国の朝鮮学校の中には、早めの下校を促したり、登下校の見守りを強化したところもあった。心配になり、教員の一人に電話をすると、少し明るい声で、こんな言葉が返ってきた。

「でもね、安田さん、聞いて下さい。幸いなことに今回、珍しく脅しの電話が学校に直接かかってきてないんですよ」

その明るさに、かえって絞めつけられるような気持ちになりながら電話を切った。別の学校では下校時に、「とにかく電車の中で事件の話はせず、目立たないように帰る」よう生徒たちに呼びかけたという。

街頭演説で繰り返される「日本人の国だ」という声に沸き立つ人々は、足元で息を殺すように生きる人々の存在に気がついているだろうか。

家に帰り、ふとベランダを見ると、バジルの瑞々しい葉が風に揺れているのが目にとまった。しばらく続いた海外取材の間に、家の植物をすっかり枯らしてしまった。私が出かけている間に、夫が植え替えてくれたようだった。夕日に浮かぶその緑だけが、優しかった。生きていていいのだと、そっと語りかけてくれたような気がした。

この参院選で参政党は政党要件を満たし、議員一人が当選する。彼らの「矛先」は案の定、外国人の生活保護などに向けられていくことになる。

Writerこの記事を書いたのは

Writer

フォトジャーナリスト安田菜津紀Natsuki Yasuda

このライターが書いた記事一覧へ1987年神奈川県生まれ。認定NPO法人Dialogue for People(ダイアローグフォーピープル/D4P)フォトジャーナリスト。同団体の副代表。16歳のとき、「国境なき子どもたち」友情のレポーターとしてカンボジアで貧困にさらされる子どもたちを取材。現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進める。東日本大震災以降は陸前高田市を中心に、被災地を記録し続けている。著書に『国籍と遺書、兄への手紙 ルーツを巡る旅の先に』(ヘウレーカ)、他。上智大学卒。現在、TBSテレビ『サンデーモーニング』にコメンテーターとして出演中。

あわせて読みたい

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。