第2回:映画「宝島」を観て―奪われた命、沖縄・マイノリティを描くこと―ローレンス吉孝の「あぎじゃびよ〜通信」

『宝島』という作品と出会う

映画『宝島』を観た。米軍施設からうばった食品や物資を民衆に配る英雄「戦果アギヤー」の存在を中心に据えながら、それらをめぐる沖縄の人々の戦後を描いている。繰り返される米兵の婦女暴行殺害事件、宮森小学校米軍機墜落事故(59年)、コザ騒動(70年)など、実際に起こった事件も映し出され、いまだに続く米軍基地の問題と奪われた土地と人々の命の重み、そして日本とアメリカへの痛烈な批判を訴える作品だ。

そして、映画を観た後に、やはり原作・小説『宝島』を読みたくなった。

沖縄のことを書こうと思ったら、当然覚悟がいるよねぇ。

自分の立場をまずは考えてしまう。

沖縄のルーツがあっても、ヤマトゥとアメリカーのルーツがある私ですらこれ以上ないぐらい悩むのだから、大和人であれば当然悩むはずでしょう。

答えはないし、赦しもない。

でも書き続けて、語り続けていかなければならない――。

映画『宝島』の原作者である真藤順丈さんのインタビュー記事を読みながらそんなことを考えていた。

私ですら苦しいのに、私ですら言葉を失うのに、語る必要がある歴史を、語る必要がある記憶を、小説という形に昇華していくプロセスは、どんなものだっただろうと、想像しようとしても容易にはいかない。

そこには、登場人物たちが抱える怒りを、沖縄人たちが抱える怒りを、自分に向けて書いていく、自分に対してメスを差し込む、そういう覚悟があるように思えています。

自分が偉そうに評価することはできないけれど、それでも小説を読んでいて、日本とアメリカに対する理不尽な現実に対して、沖縄人としての怒り、悲しみを感じた。

問題はここからだ。真藤さんが(沖縄)県外の人々に向けてこの小説を書いていると言った通り、この作品がどう読まれていくのかが、どう語られていくのかが、問題だと思う。

そうであればこそ、そうであればこそやはり、

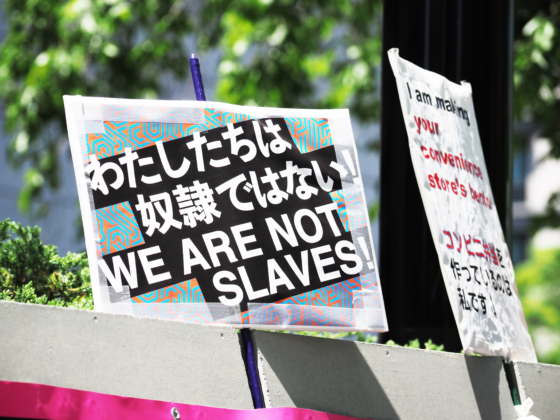

私は、映画『宝島』で役者の人々は沖縄人が演じるべきだったんじゃないかと思ってしまう。

色が濃いファンデーションをぬった大和人が、「俺たちウチナンチュ」「あいつらヤマトンチュとは違う」と演じる姿をみて、胸が張り裂けそうになる。

まだ、自分たちで語ることはできないのかと、まだ自分たちで演じさせてもらうことはできないのかと。

Black Lives Matterのムーブメントを描いた映画を白人たちが演じたらどうだろう。

在日コリアンたちの青春を描いた作品を日本人ばかりが演じていたらどうだろう。

1970年代のハワイアンによる主権回復運動の映画をハオレ(白人)たちが演じたらどうだろう。

私たちは、「異なる民族」というだけではない。

歴史的にも社会的にも、そしていまだに続く、支配者/被支配者という関係性なのだ。

支配者が被支配者を演じるということが、どのような種類の暴力性と結びつくのだろうか。

支配者が被支配者を演じるということが、何を隠し、何を奪い、何をもたらすのだろうか。

支配者が被支配者を演じるのであれば、その道は一つでしかない。

自分自身にメスを突きつけるということ。

鏡を通して自分自身と向き合うこと。

自分自身が沖縄に対して支配者であることに、気づくこと。

それをしらんぷりすることはできない。そこを素通りすることはできない。

そこからしか出発することができない。それが物語のはじまりなのだから。

「基地の子」「ハーフ」。ウタというキャラクター

境界線、海と空との境目、フェンスと有刺鉄線、立場の違い、疎遠になる人間関係――これらは繰り返し強調される「断絶」のメタファーとして作品中のなかに盛り込まれている。

それらを飛び越える存在。奪い返す存在。その魂こそが、この作中の主題である「戦果アギヤー」の存在に込められている。

そして、日本とアメリカという支配者たちから奪い返すのはなにか――。

それが島(土地)なのであり、命なのだ。

タイトルの『宝島』には、「命どぅ宝(いのちはたからもの)」という意味が込められている。

ウタキ(御嶽:霊的で神聖な場所)、骨、ガマ(洞窟)、奪い返した物資や手紙、島そのものなど、作中で命はさまざまなものに比喩されている。

登場人物の「ウタ」(劇中では「ウータ」と発音され、原作では「ウタ」と表記されている)も、この命を象徴するようなキャラクターの1人である。

そして、ウタは、「基地の子ども」。沖縄人の母と米軍人の父を知らずに孤児として育った「混血児」「ハーフ」だった。

境界線を超えた象徴?

命のメタファー?

私たちはただの人間だ。

物語のために死にたくはない。

物語のために殺されたくはない。

そういう命が殺されていく現実が、今の沖縄では続いているーー。

(沖縄だけではないよね。世界のさまざまな地域でも。)

その事実こそが、この作品を通じて、痛いほどに、伝わってくるのだ。

そうでしか、議論ができないと。

そうでなければ、語ることができないと。

話すことができなくなった英雄のメタファーと、奪われてしまった命が、沖縄の現実をかくも説得的に語るのだ。

あぎじゃびよう。

「あきさみよう!」の連発された手紙

「海や砂浜に黄昏の色が染み込んでくる時間、あきさみよう!三線をかき鳴らす宴会の楽しさ、魂まで踊りだすカチャーシー、あきさみよう!島の人たちがさらっとこしらえるごちそう、想いが旋律になる島の言葉、路地裏の読み聞かせ、海の向こうまではばたきたがる想像力のうごめき、あきさみよう!あきさみよう!柔らかな雨の予感、連帯の頼もしさ、台風にそなえる季節の浮かれ心地、なにかがはじまりそうな夜の熱気、島ぐるみで団結したデモの情熱、その神がかった荒々しさ、炊きだしで食べる中身汁のおいしさ。キヨの手にうれるときの胸の高鳴り、キヨとの毎日の歯磨き。キヨの部屋に入るときに顔に当たるすだれの感触、あきさみよう!あきさみよう!あきさみよう!震えるような喜びと驚きをくれるこの島のすべてのものは、あきさみよう!」

原作での終盤に登場するのは、このウタによる手紙だ。

そこには、悲しみや苦しみではない、沖縄と命と人間の素晴らしさを伝える「あきさみよう(あぎじゃびようと同じようにつかわれる感嘆詞)」が連呼されている。

この「あきさみよう」を取り戻したいのだ、と、沖縄の人々の生と抵抗の背後に込められた思いがこの手紙に表れているようだ。

『宝島』は、沖縄の人々の怒りが頂点に達した「コザ騒動」を描いている。

そこには抵抗する人々の魂と命が描かれている。

私たちは、どのようにして沖縄を語り合うことができるのだろうか。

私たちは、いつまで「売れること」「話題になること」「面白くすること」に縋らないといけないのだろうか。

それらが必要なくなった社会の中でしか、「聞かれる」「耳を傾けられる」ことはないのだろうか。

それとも、「売れること」「話題になること」「面白くすること」で、状況を逆手に取り、抵抗し、奪い返していくのだろうか。

それでも、「伝えること」がやめられないのは、それが人間らしさともいえるのかもしれないと思いながら、『宝島』の映画を観て、小説を読んだ。

本エッセイでは、沖縄の現実を伝えるために、また作品での強調点を引用するために、あえて「大和人」「沖縄人」あるいは支配者/被支配者という二項対立が強調されています。しかし、これらのカテゴリーがまさに私という個人の中で流動的であり複数的であり重なりあっているものであること(あぎじゃびよ〜通信第1回を参照)。二項対立の単純化した図式では語りきれない現実があることを付け加えておきたいと思います。

(2025.11.13 / 執筆・写真 田口ローレンス吉孝)

Writerこの記事を書いたのは

Writer

社会学者田口ローレンス吉孝Taguchi Lawrence Yoshitaka

専門は社会学・国際社会学。著書『「混血」と「日本人」 ―ハーフ・ダブル・ミックスの社会史』(青土社、2018年)、『「ハーフ」ってなんだろう? あなたと考えたいイメージと現実』(平凡社、2021年)。「ハーフ」や海外ルーツの人々の情報共有サイト「HAFU TALK」を共同運営。

あわせて読みたい

連載第1回を読む

本記事の取材・執筆や、本サイトに掲載している国内外の取材、記事や動画の発信などの活動は、みなさまからのご寄付に支えられています。

これからも、世界の「無関心」を「関心」に変えるために、Dialogue for Peopleの活動をご支援ください。

寄付で支えるD4Pメールマガジン登録者募集中!

新着コンテンツやイベント情報、メルマガ限定の取材ルポなどをお届けしています。