「私の行為が有罪になったら、孤立し、流産や死産した母親の運命は今後どうなってしまうでしょうか。私たちに必要なのは警察による逮捕、起訴や裁判ではなく、肉体的な治療と精神的なケア、死産したときにどうすればいいのかという知識です」

4月10日、都内で開かれた「ベトナム人技能実習生リンさんの無罪判決を求める支援集会」で、レー・ティ・トゥイ・リンさんは切実な思いを参加者に伝えた。

支援集会にオンラインで参加したリンさん。

今年2022年1月19日、孤立出産の後、死体遺棄の罪に問われたリンさんの控訴審判決が言い渡された。福岡高裁は、熊本地裁が出した判決、《懲役8月、執行猶予3年》を破棄し、改めて《懲役3月、執行猶予2年》とした。

Contents 目次

技能実習制度の「建前」と実態

「技能実習制度」の“建前”は、様々な技術を学んでもらう「技能移転」を通して「国際貢献」することだ。ただ内実は、過酷な労働現場で、“安価な労働力の補填”にこの制度が利用されていることが指摘され続けてきた。コロナ禍で外国人の来日が難しくなってからは、「技能実習生が来ず、人手不足」という、“建前”さえなし崩しにする報道も見受けられ、メディアの発信がこの制度の問題を上塗りしてしまった面もあるだろう。

技能実習制度において、その募集・受け入れや、受け入れ先企業の監査・指導を行う「監理団体」は、全国に3,000以上存在するが、その監理団体の役員と、実習先企業の役員を「兼務」しているケースも多く、携帯電話やパスポートを取り上げられたり、暴力を振るわれたりと、不当な扱いを受けても声をあげづらい構造的な問題を抱えている。出身国の送り出し団体や、ブローカーから多額の借金を抱え来日していればなおさらだろう。

周囲に相談できないまま、双子を死産

リンさんは熊本県内の農家で、月給12万円ほどで働き、そのわずかな給与の中からも家族に仕送りをしていた。これまで技能実習生に対し、妊娠したら強制帰国させたり、中絶を迫ったりする不当なケースも相次いで指摘されてきた(※)。そのためリンさんは妊娠に気づいても、やはり帰国させられることを恐れ、雇用主や監理団体に相談することができなかったという。

(※)移住連(移住者と連帯するネットワーク)が2021年に行った移民女性の妊娠・出産についての調査でも、実習生の声は14ケース寄せられ、監理団体や、国籍国の送り出し機関、受け入れ機関などから妊娠を禁じる制約があったのは10ケースに及んだという。厚生労働省の調査によると、2020年12月までの約3年間で、妊娠や出産によって実習を中断した637人のうち、実習を再開できたのは11人、約2%に留まった。

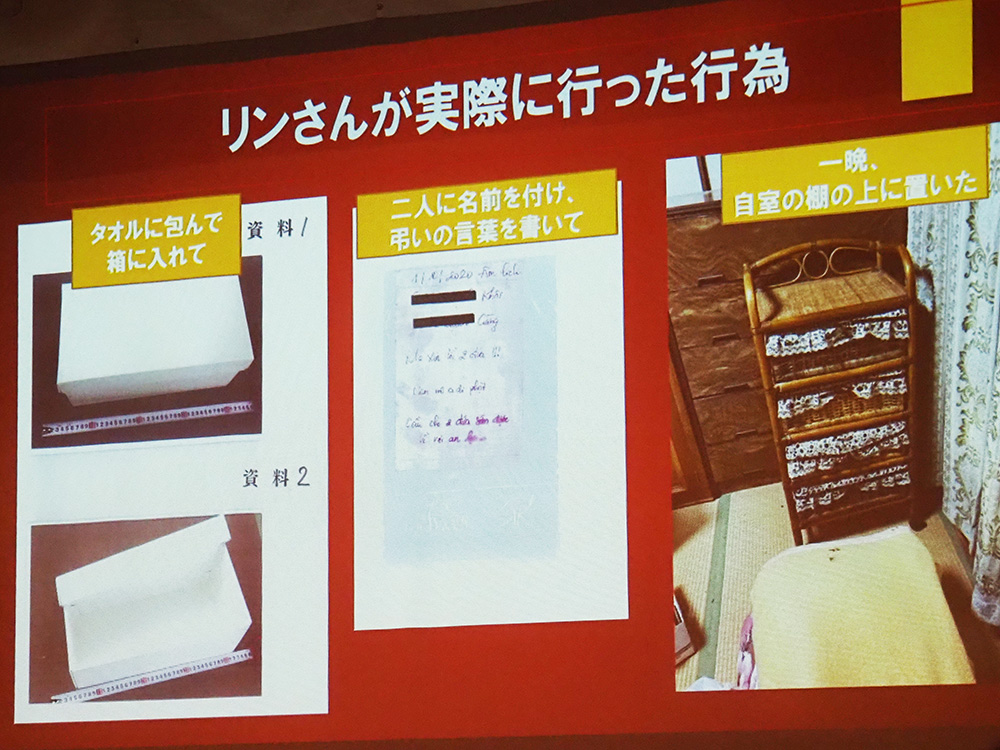

リンさんは初産で、それも体に負担が大きい双子の出産だった。孤立出産の上の死産であり、心身がぼろぼろの中でも、リンさんは子どもが寒くないようにと、遺体をタオルにくるんでダンボールに寝かせ、子どもの名前を考えて紙に書き、「ごめんね、天国で安らかに眠ってください」と弔いの言葉をそこに添えていた。

死産の翌日、異変に気付いた監理団体の職員に連れられて、リンさんは病院へ行くことになった。当初は怯え、混乱し、妊娠・出産の事実を伝えられなかったものの、最終的には認め、死産が発覚するに至った。この「発覚」まで、わずか一日あまり、約33時間しか要していない。

リンさんが赤ちゃんを入れた箱、添えた手紙、その箱を置いた棚。

果たしてリンさんの行為は本当に「遺棄」なのだろうか?

一審の熊本地裁は、リンさんが双子の遺体を「放置」し、「葬祭する義務を怠って遺体を放置したことにより、国民の一般的な宗教的感情を害した」としている。果たして「国民の“一般的”な“宗教的”感情」とは何だろうか。

二審の福岡高裁では、リンさんは「放置」していないとしつつも、箱に入れテープ留めをした行為が、死体を隠す「隠匿」にあたるとした。リンさんは遺体をどこかに埋めにいったり、床下などに置いたわけでもない。そもそも「放置した」ことも、「隠そうとした」ということも、どちらもリンさんは否定している。

「私は絶対に、捨てたり隠したりしていません」

支援集会には、リンさん自身もオンラインで登壇し、改めて自らの声で思いを伝えた。

「私のことは日本だけではなく、ベトナムでも大きく報道されています。メディアやパブリックコメントと向き合わなければならないことを考え、上告するかどうか悩みました。けれども私だけではなく、全ての技能実習生や女性たちのためにも、最高裁に上告することにしました」

リンさんは改めて、出産当日の行動を振り返った。

「私は絶対に傷つけたり捨てたり隠したりしていません。精神的にも肉体的にも非常に苦しかったです。私は子どもたちのためにできる限りのことをしようとしていました。血まみれの布団の上で、子どもたちを冷たくさせることはできません」

「箱に入れ、ドアの近くの低い棚に安置しました。そこが部屋の中で一番ふさわしい場所でした。ベトナムでは、棺桶をドアの近くに置いて、人々がご遺体を訪問する習慣があります」

赤ちゃんが寒くないようにと、箱を二重にし、蓋が開かないようにとセロハンテープで止めた行為を、福岡高裁は「葬祭を行う準備や一過程」ではないと切り捨てた。リンさんの刑事裁判弁護団で主任弁護人を務める石黒大貴弁護士は、改めて認定の不合理さを訴えた。

「福岡高裁の理解は、『葬祭を行う準備や一過程』か『それ以外の行為』の二択しか前提としていません。遺体を箱の中に入れる行為は、一過程ということもあれば、“どうしていいか分からず、ひとまず箱の中に収める”などということも考えられるでしょう。これで死体遺棄罪の成否を分けるのは、あまりに解釈が狭すぎるのではないでしょうか」

箱の状態を再現した写真を示しながら報告する石黒弁護士。

「孤立出産に至った女性は、様々な背景事情によって、妊娠した事実を誰にも言えない状況に追い込まれています。福岡高裁のロジックからすると、そういう女性が、死産当日に、これまで言い出せなかったそういう事情全てを乗り越えた上で、自分が死産したことを告げなければ犯罪になってしまう、ということです。例え弔いの情に基づいて行った我が子に対する処置であっても、“孤立だったから隠そうとしたんでしょう”と言われかねません。重大な危機感を覚えています」

判決が助長する外国人差別、女性差別

力関係の中で、妊娠や出産の事実を隠さざるをえないという、技能実習生に対する人権侵害の実態を上塗りするような判決だった。そして技能実習生に限らず、こうした判決が出てしまうことによって、望まない妊娠、出産をして憔悴しきっていた女性が、「自分も罪に問われるのでは」と、ますます誰かに相談することができないということにもなりかねない。

日本で初めて「内密出産」制度を導入・運用している慈恵病院(熊本県)の蓮田健院長は、「この行為が罪に問われるとなれば、孤立出産に伴う死産ケースのほとんどが犯罪とみなされてしまいかねない」という意見を寄せている。そう考えると、外国人差別や女性差別をさらに助長する、深刻な判決と言わざるをえないだろう。

熊本からオンラインで参加した蓮田医師。

リンさんはその後上告したが、最高裁の裁判官15人のうち、女性は2人だけだ。男性が大多数の裁判所が、母体を裁くことになる。妊産婦に押し付ける「社会通念」は、あまりに古びたものではないか。その「社会通念」通りの「完璧」を、旧態依然とした裁判所は求め過ぎてはいないだろうか。

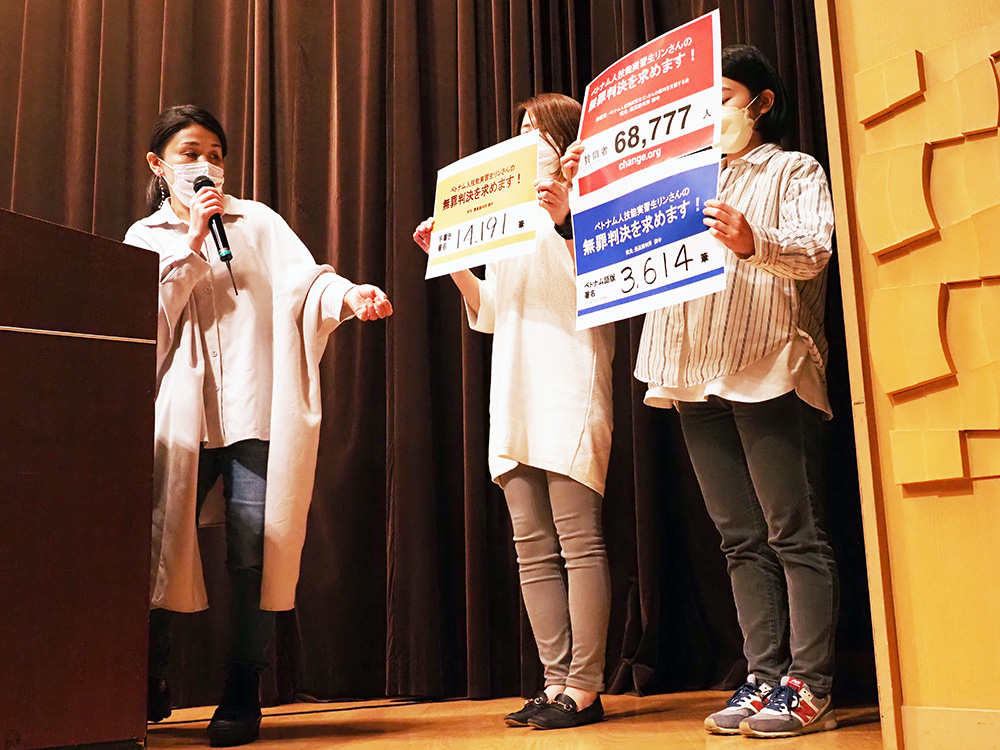

全国から寄せられた「声」

弁護団は4月11日、無罪を求める上告趣意書を最高裁に提出した。集められた署名、そして医療関係者や宗教者、出産経験者など、広く一般から募った127通の意見書も添付された。

集会内でも支援者から、無罪判決を求める署名運動の報告があった。

意見書を寄せた一人、坂本春香さんは、⼩児在宅⽀援事業や不登校児サポートを手がける認定NPO法人NEXTEP(熊本県合志市)に所属している。昨年7月に第一子である女の子を出産した。意見書には、妊娠中のつわりや体の変調に苦しんだこと、帝王切開で逆子を産んだ後、強力な鎮痛剤を処方しても痛みや体の負担は治まらなかったことなど、自身の体験を綴り、「ナースコールひとつで助産師さんが駆けつけられる、安心安全な環境であり、すでに万全のサポートが整っている産院の中でさえ(中略)世界から取り残されたかのような恐ろしさを感じました」と記した。そして、妊娠判明時から周囲に相談できなかったリンさんの置かれた状況をこう慮る。

「陣痛に耐えながら自身の命も危うい中で、文字通り必死に出産され、やっとの思いで赤ちゃんたちを抱き上げたリンさんは、社会に守られる立場でこそあれ、無責任かのように批判される立場ではないと考えます」

「体の回復もままならない中で出来る限りの弔いを表そうとリンさんが行った行為は、その状況下で最大限の『命の尊厳』を具現化したもの」

「赤ちゃんたちをできるかぎり寒くないように、できるかぎりみすぼらしくないように、母親としてまさに命がけで行われた『赤ちゃんを箱に入れテープで留めた』行為は、決して「放置」の言葉にかえられるものではないと考えます」

意見書を寄せた坂本春香さん(本人提供)。

坂本さんは大学で法律を学んできた観点からも、こう指摘する。

「法律は、『誰も望まない結果』を生じさせないための社会体系を作り上げるためにあるものであり、とりわけ今回の件については、生じてしまった出来事から命にかかわる社会的な問題の根本を探り、全ての命がせめて安心、安全な環境のもとうまれてくることができる社会づくりを目指すために用いられるべきだと考えます」

坂本さんは取材に対し、「この事件を知り、もしも娘が将来、海外で同じ目にあったら、ということが頭を過りました」と語ってくれた。「誰も孤立出産したいと思っているわけではないはずです。社会のフォローから抜け落ちてしまったがために陥ってしまった状況を罰する、ということを、理解ができません。これが判例になってしまうのは怖いです」。

改めて問われる「社会の責任」

坂本さんが所属する団体、NEXTEP理事長であり、小児科医の島津智之さんは、困難な状況にある母子と向き合ってきた立場からも、「自己責任」で切り捨てようとする社会状況を危惧する。

島津智之さん(2017年4月撮影)。

「社会がこういったケースを生み出さないようにすることが、亡くなったお子さんや、お母さんの思いに報いることではないかと思います。見せしめのように罪に問うことは“前時代的な考え”に思えますし、根本的な解決につながるとは思えません。問われるべきは妊婦さんの責任ではなく、妊婦さんと子どもの命を守れなかった社会の責任でしょう」

リンさんの身に起きたことやこれまでの判決には、日本社会がこれまで十分に目を向けてこなかった、外国人差別や女性差別、人間を労働力として「商品化」する動きや格差など、あらゆる問題が凝縮されていることが、支援集会内でも指摘されていた。島津さんも指摘するように、問われているのはリンさんの行為ではなく、この社会の脆弱さそのものではないだろうか。

(2022.4.12/写真・文 安田菜津紀)

あわせて読みたい

■ ある日突然「容疑者」にされて ―実名報道とその被害について考える[2021.12.27/安田菜津紀]

■ (11/2追記)「日本語しゃべれねえのか?」警察の対応から浮き彫りになるレイシズムの根深さ―弁護士・西山温子さんインタビュー[2021.11.2/ 写真・文 安田菜津紀]

■ 「外国人だから監視」がなぜまかり通るのか ―在留カード等読取アプリ、その問題点[2021.6.17/安田菜津紀]

■ ヘイトクライムに抗う ―憎悪のピラミッドを積み重ねないために―[2020.12.2/佐藤慧]

Dialogue for Peopleの取材や情報発信などの活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。取材先の方々の「声」を伝えることを通じ、よりよい未来に向けて、共に歩むメディアを目指して。ご支援・ご協力をよろしくお願いします。