『ファインダー越しの3.11』を振り返る(前編)

本記事には東日本大震災による自然災害や死別に関する直接的な表現や写真が含まれています。そうした内容により、精神的なストレスを感じられる方がいらっしゃる可能性もありますので、ご無理のないようお願い致します。

2011年12月3日、フォトジャーナリスト渋谷敦志さん、安田菜津紀と共著で、『ファインダー越しの3.11』(原書房)を刊行した。震災直後から、新聞やテレビでは、おびただしい量の瓦礫、そして数えきれないほどの悲しみが伝えられてきたが、「伝える者」の視点からの思い、葛藤を形にしたのが本書になる。あの日、渋谷さんはウガンダに、安田はフィリピンに、そして僕はザンビアにいた。次々と流れてくる国際ニュースの報道に、物理的な距離をもどかしく思いながら、それぞれ緊急帰国を決意した。

同書は、フォトジャーナリスト3人による本ではあるが、写真は極めて少ない。エッセイの合間に写真を挿入するという構成である。すでに多数のメディアから、網膜に強烈な印象を与える惨状が伝えられていた。僕たちにできることは、そうした写真を伝えることではなく、ファインダーを覗き込んでみたものの、それでも「シャッターを切れなかった」瞬間を伝えることではないか。当時はそんな思いから、文章という表現に多くを託した。

10年――その時の刻み方は人それぞれだろう。この間、僕は同書のページをめくることは、ほぼ無かった。特に、自分の執筆したページには触れることもしなかった。そこに閉じ込められている、生々しく、未形成の感情に触れると、胸のどこかがどうしようもなく騒がしくなるのだ。しかしこの3月、あらためてかつてのことを振り返ってみようと思いページをめくると、そこには、かつての自分の葛藤とともに、その場の温度や湿度、におい、風の音、人々のざわめきや、虚空に漂う無数のいのちの粒子が立ち上がってくるのだった。そうした文章を振り返ると同時に、これまでほとんど見返すことのなかった当時の写真にも、改めて目を向けてみた。直視しがたい現実を、カメラという1.5人称の視点で刻み込んだ光景は、今もまだ無数の声を発し続けているように思えるものだった。

今回の記事の前後編では、そうした同書には掲載できなかった写真と共に、『ファインダー越しの3.11』をあらためて振り返ってみたいと思う。

Contents 目次

父の見た津波

震災当日、海岸から500メートルほど離れたところに建っている県立高田病院に勤務をしていた父は、病院の4階で津波に呑まれたという。(P64)

県立高田病院4階の病室より、父が撮影した津波の記録。もの凄いスピードで高さを増し、押し寄せてくることがわかる。

4階建ての病院の最上階で、父は津波に呑まれることになる。津波の押し寄せる中、その病室の患者を屋上に避難させようとしていたのだ。それなのになぜこのような写真を残せたのか。その時、偶然その病室には津波研究者の方が入院しており、父が記録用のカメラを持っているのを見ると、その様子を未来のために記録しておくようにと言ったというのだ。何と奇妙なめぐり合わせか。急いでシャッターを切る父だったが、迫りくる津波は現実のこととは思えず、まるで恐怖もなかったという。

11日夕刻。避難した屋上から。父のカメラの中に残っていた写真より。

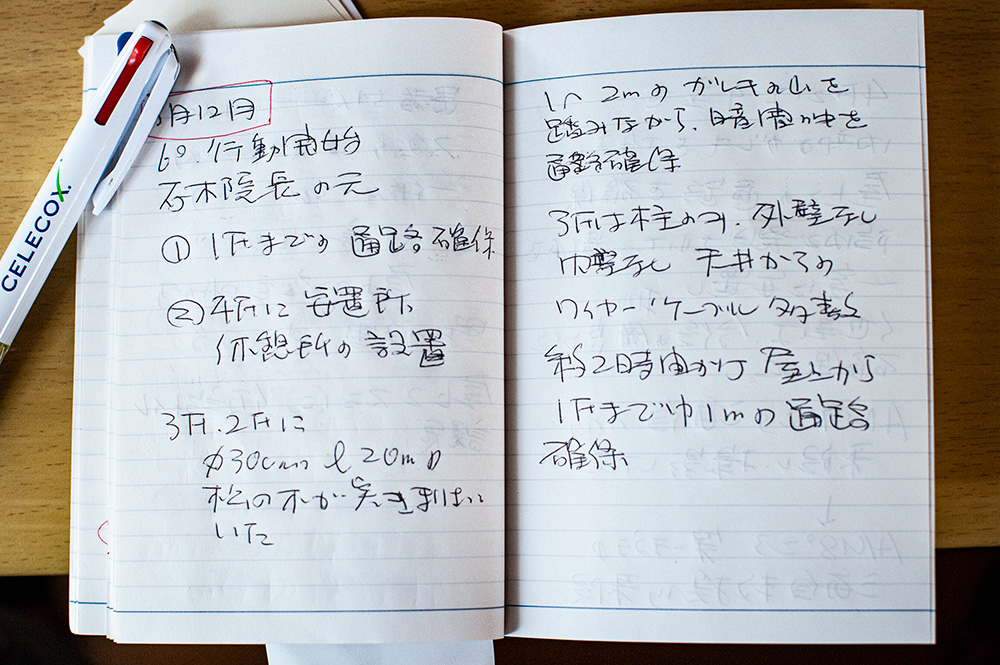

翌12日の行動を記録した父のメモ。海岸沿いに生えていた松の木が、槍のように病院建屋へと突き刺さっていた。

避難者が身を寄せ合う凍える屋上からは、憎らしいほどに澄み切った星空が見えたと父は語った。父は、夜空に流れた一筋の流れ星、それに続いた2つの流れ星に、母と、愛犬2匹の死を予感したという。隣街の空は、火災により赤く染まっていた。

壊滅した街にシャッターを切る

僅かな命の生存すらも許さないほどに叩き潰された破壊の只中に身を置くと、まるで、生きているということが異質なことのように思え、次第に速度を増していく心臓の鼓動にすら罪を感じた。それでも、心を押し殺すようにしてカメラを構え、ファインダーを覗き込み、シャッターを押した。(P73)

街に到着すると、父が屋上で一夜を過ごしたという病院が遠くに見えた。

陸前高田市市役所付近。

それでも、心を押し殺すようにしてカメラを構え、ファインダーを覗き込み、シャッターを押した。カシャリという無機質な音が、灰色の瓦礫の上へと無表情に落ちた。僕の理解し切れない惨状を、網膜に映る信じ難い光景を、シャッターを切るという行為を通して理解しようとしていたのかもしれない。カシャリ、とまた無機質な音が響き、無人の街に消えていった。(P73)

「津波」という言葉を知らなかったわけではない。海外の津波被害の様子をニュースなどで目にしたこともある。それでもこの光景は、遥かに想像を絶するものだった。僕はさいわいにも一命を取り留めた父と再会できたことで、「きっと母もどこかで生きている」と安堵していた。けれどそんな希望は、目の前に広がる光景に、あっという間に霞んでいった。今振り返ると、異常な興奮状態で瓦礫の中を歩いていたように思う。まるで一片の瓦礫も撮り逃すまいと、朝から晩まで、誰もいない荒野を歩いては、シャッターを切っていた。

母を探して

遺体安置所に足を踏み入れる直前に、一枚の写真を撮ったのを覚えている。安置所に足を踏み入れるということ、それは「母の死」を認めることでもあった。入り口の敷居を跨ぐことがその境界線のような気がして、外から中の様子を撮影した。行き交う人々はみな、そこに並ぶ数百の遺体の中に愛する人を探している。(P79)

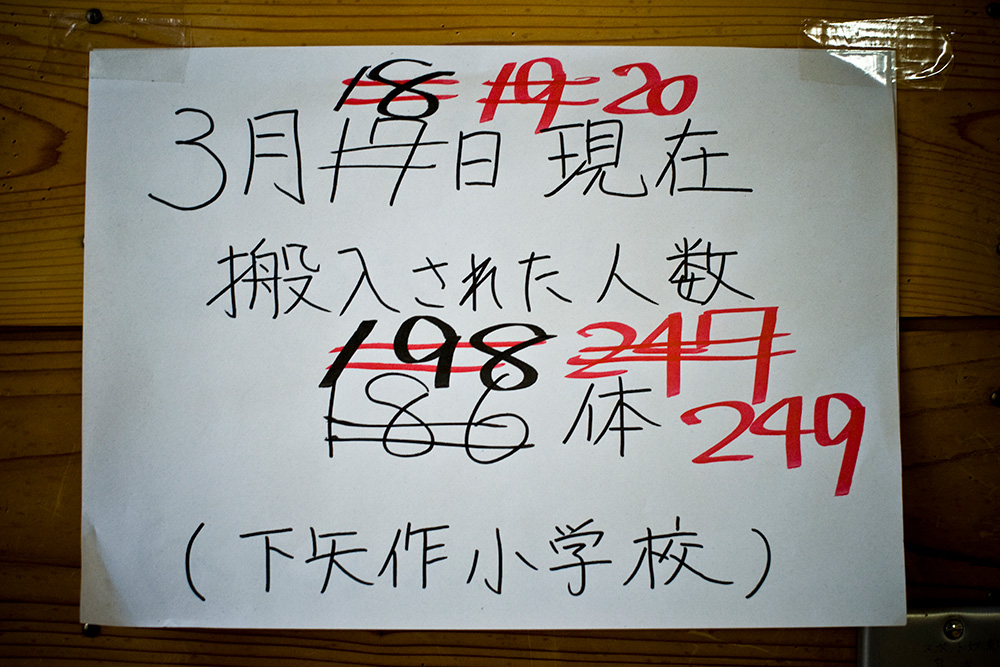

日々新たに見つかった遺体が安置所に運ばれる。

行方不明の母を探して、父と共にあちこちの避難所を訪問した。母の名前を避難者名簿に見つけて喜んでは、それが同姓同名の別人だと知り肩を落とした。次第に遺体安置所へと足を運ぶ回数が増えて行く。そこにいる人々は、僕らと同じように、ひとつひとつの棺を覗き込みながら、そこに大切な人々の面影を探している人々なのだ。

現地で必要とされているものを外部に伝えることで直接的に支援したいという思いもあった。しかしそれ以上に、目の前で繰り広げられている「死」についてきちんと考えることの必要性を感じていた。日々知らされる数百、数千の死。端的に報じられるその数字の、そのひとつひとつの影には、計り知れないほどの痛みと不安、悲しみが秘められていることを伝えなければいけない。(P86)

現在、約2万2千に上る死者・行方不明者(関連死含む)がいると伝えられているが、そうした人々を想い、日々遺体安置所に足を運んでいた人々、いまだに遺体、遺骨が見つからず、あいまいな喪失を抱えている人々、そしてその周囲で悲しみに寄り添い続けている人々……そうした人々の存在を思うと、決して数字では測れない無数の喪失と悲しみが今も存在することに気づく。

状況が如何に悲惨なものであるかということを伝えるだけでは、何か大事なものが抜け落ちてしまうような、そんな気がしていた。(P86)

瓦礫に覆われた街にも春が訪れ、少しずつ小さな命が芽吹き始めた。

当時の写真を見返してみると、瓦礫の写真に隠れるように、時折足元に咲く小さな命にレンズを向けていたことに気づく。あまりにも多くの「死」に触れ、命の存在を感じられる何かを欲していたのかもしれない。そうした写真の狭間から、シャッターを切れなかった多くの光景が浮かび上がってくる。ファインダー越しに対峙した東日本大震災は、今もまだ僕自身に、多くの問いを投げかけ続けている。

後編はこちら⇒『ファインダー越しの3.11』を振り返る(後編)

(2021.3.3/写真・文 佐藤慧)

あわせて読みたい・聴きたい

■ 【エッセイ】悲しみは雪解けのように[2019.3.11/佐藤慧]

■ それは、誰のための希望なのだろう[2020.2.24/安田菜津紀]

■ タテタカコ×安田菜津紀 「窓」 Music Video[2020.3.11]

書籍の紹介

「ひとつひとつの物語に寄り添う」

Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。東日本大震災から10年を迎える2021年春は、「ひとつひとつの物語に寄り添う」と題し、震災以降の東北各地のあゆみやいのちについて向き合う記事や映像の特集をお届けしております。一人ひとりの声を「伝える」ことから「共感」を育み、「対話」を生み出すこの取り組みを支えるため、あたたかなご支援・ご協力をよろしくお願いします。