もうひとつの「遺書」、外国人登録原票

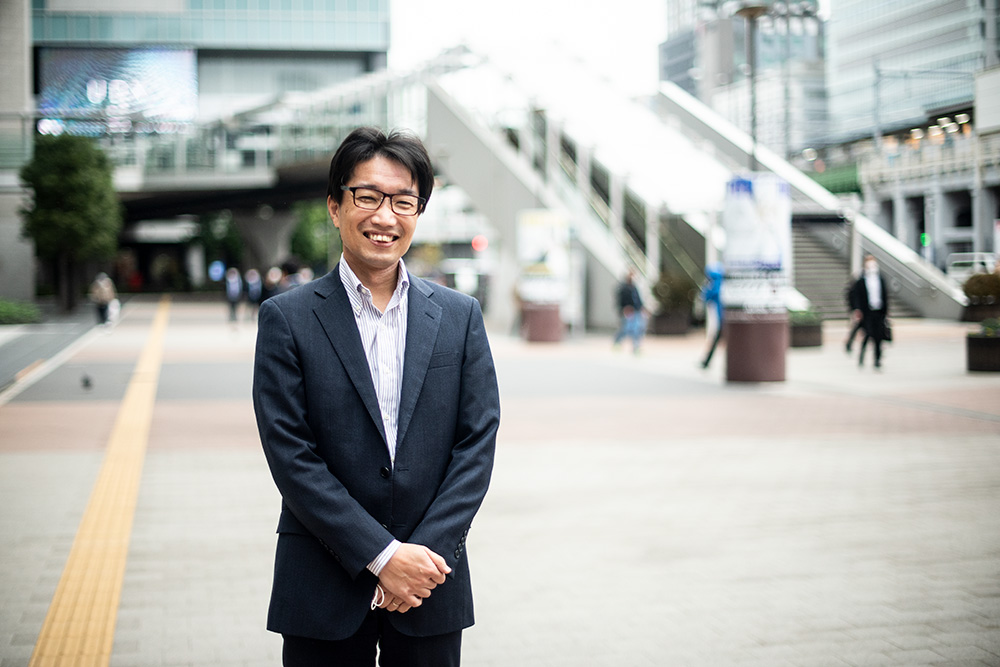

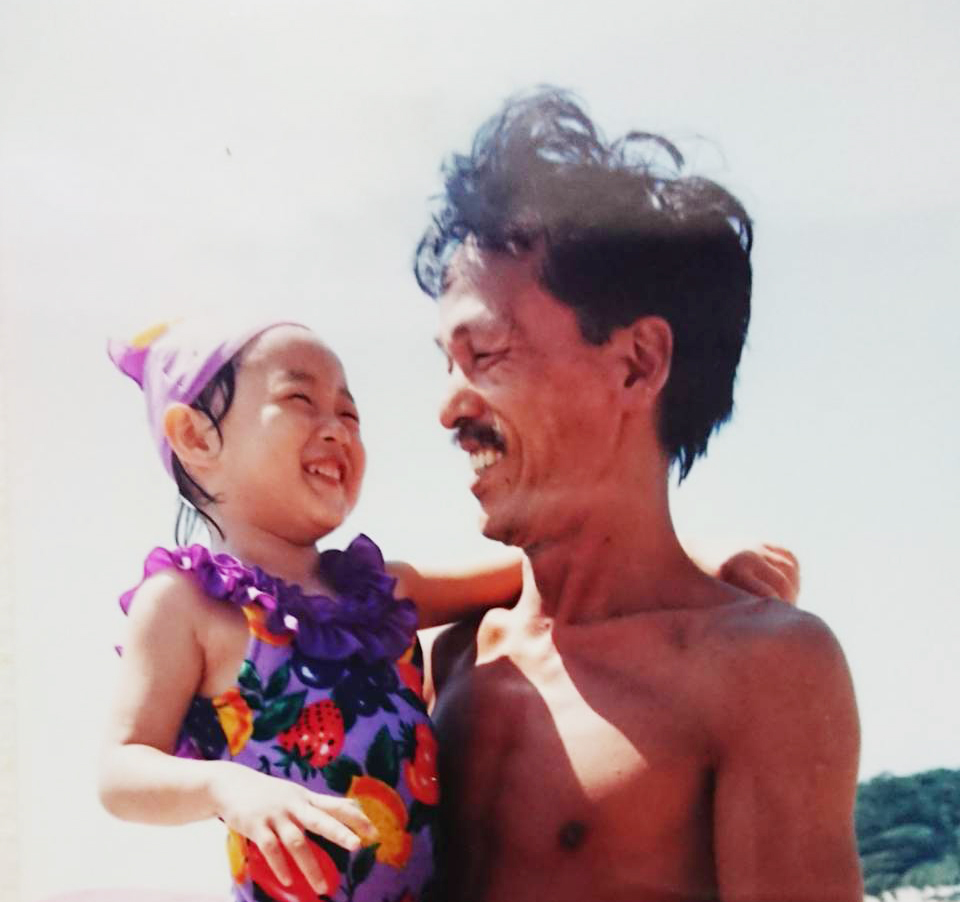

幼い頃、母は私に月300冊もの絵本を読み聞かせてくれていた。1日10冊、となると図書館で絵本を選んでくるだけでも一苦労だったはずだ。ある時、珍しく仕事から早く帰ってきた父に、母に代わって絵本を読んでもらおうとしたことがあった。飲食店の店主だった父は、仕入れから店頭での調理に至るまで、忙しい日々を過ごしていた。この日もきっと疲れていただろう。それでも嫌な顔ひとつせず、私を膝に乗せてくれた。ところが、なぜか父はすらすらと絵本が読めない。簡単に読めるような大きなひらがなのページでさえ、何度もつかえる。「もういい!」私はしびれを切らして、父の膝から立ち上がった。そして思わずこう、言ってしまった。「お父さん、日本人じゃないみたい!」。父は少し困った顔をして、静かにただ、笑っていた。あの時の私はまだ、その言葉がどれほど残酷な響きであるかを知らなかった。

小学校入学前の私と父

『国籍と「遺書」、兄への手紙』でも書いた通り、父は私が中学2年生の時に亡くなるまで、自分のルーツを一切語らなかった。高校生の時、初めて海外へ渡航することになり、パスポートを作るために戸籍を手にした。父の家族の欄に「韓国籍」の記載を見つけた時の気持ちは、上手く言葉に表すことができなかった。疑問ばかりが沸き上がる。なぜ父は、自分のルーツを語らなかったのか。父の家族は生きているのか。朝鮮半島の、どこから、いつ渡ってきたのだろうか。知りたくても、死者に尋ねることはもうできない、と半ば諦めていた。

「亡くなった外国人の登録原票、交付請求できるの知ってる?」

友人にそんなことを教えてもらったのは、昨年のことだった。私が彼と出会った大学時代、彼はまだ、自分の親が在日コリアンだとは知らなかったという。亡くなった親の書類からそれが判明し、入管(現在の出入国在留管理庁)に親の外国人登録原票の写しの交付請求をしたのだという。「その書類にはさ、朝鮮半島のどこの出身かっていうことも書いてあって、俺もそれを頼りに親戚訪ねにいったもん」。そんな方法があったのか。父やその親族の手がかりといえば、戸籍に記載された「韓国籍」という文字と、祖父母の名前だけだった。ようやく旅の入り口に立ったようで、胸が高鳴った。

2015年3月、初めて降り立った済州島は、霧の中だった。

外国人登録原票というと、馴染みのない人も多いかもしれない。この制度を知るためには、戦後の在日コリアンの歴史に触れる必要がある。朝鮮半島出身者は、日本の植民地時代には「日本人」とされていたものの、終戦から数年後、今度は一方的に日本国籍を奪われ、特定の国籍を持たない「朝鮮人」として扱われることになった。さらに朝鮮半島は南北二つの国に引き裂かれ、1965年、日本は南側の韓国とのみ国交を結んだ。その際に韓国籍を取得した人もいれば、「朝鮮人」「朝鮮籍」のままでいることを選んだ人たちもいた。

外国人登録制度は、平たく言えば、戦後在日コリアンを主とした「外国人」を「管理」し、「治安維持」するためにできた仕組みだ。登録原票のうち、必要事項を記載したものが「外国人登録証」と呼ばれるもので、外国人は常時携帯するよう求められてきた。2012年に外国人登録制度が廃止され、外国人登録証が在留カードに代わっても、携帯義務は変わらない。日本で生まれた父や、祖父母の登録原票も、記録が残っているはずだ。

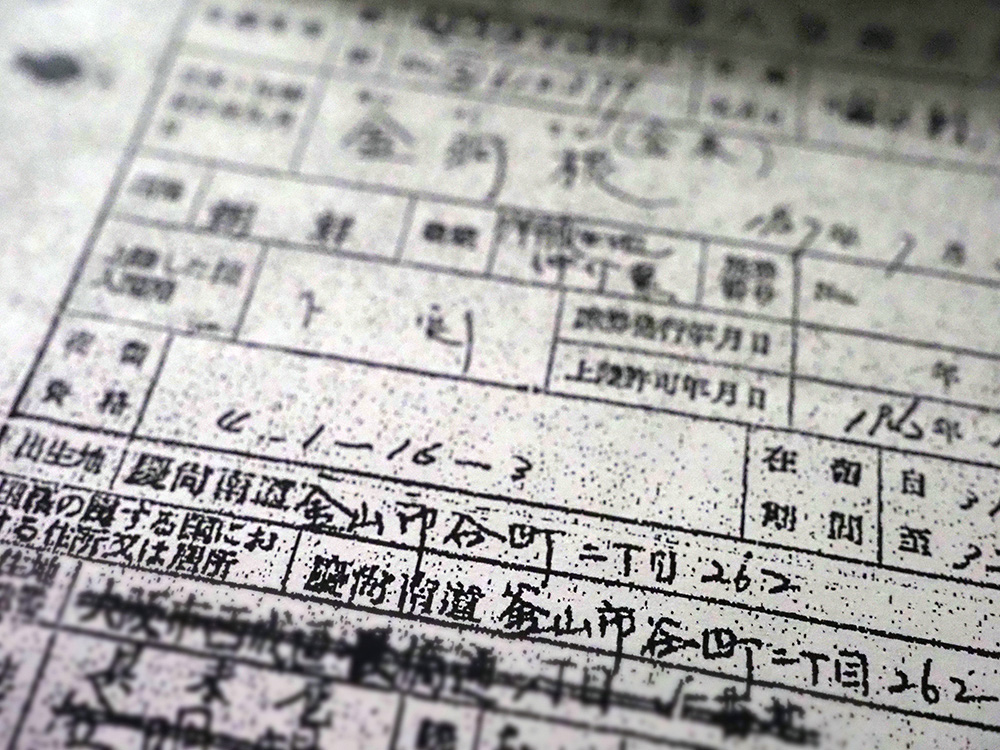

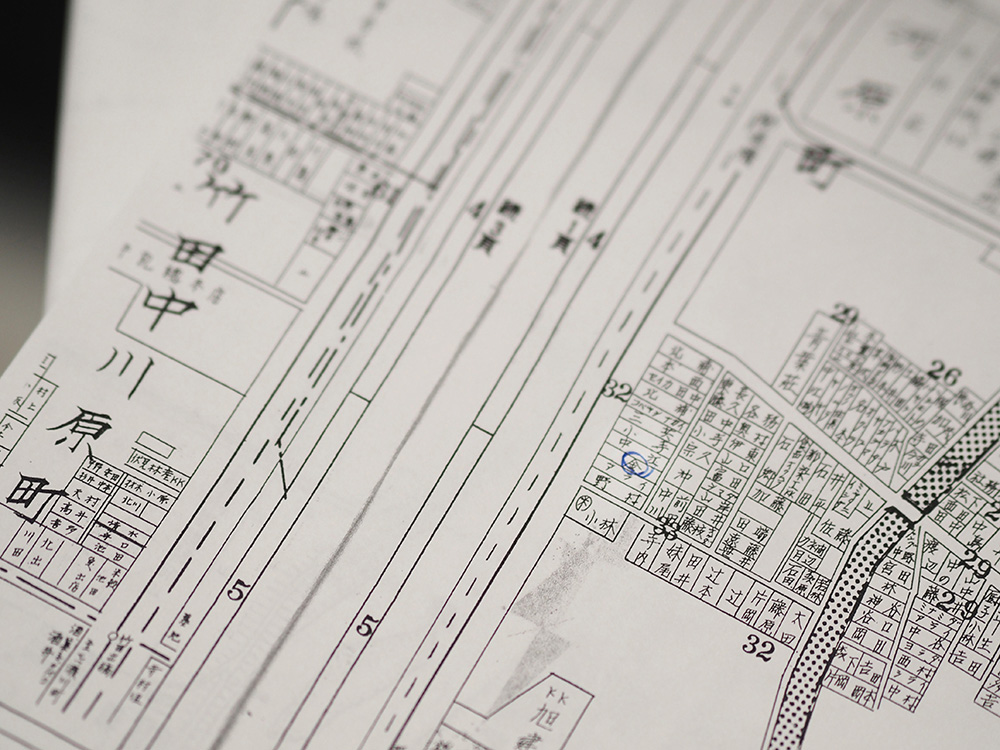

コロナ禍で外出を控えていた今年春、厚みのある茶封筒が入管から届いた。父と祖父の外国人登録原票は、コピーにコピーを重ねたのか、粗く、黒つぶれで読めない文字も目立った。もどかしく思いつつ、それでもようやく「自分の一部」を取り戻したような、温かな気持ちが湧き上がってきた。古い書類に刻まれた文字から、家族の歴史が立体的に表れてくる。ただ同時に、「管理」のためにできたこの制度で初めて家族の歩みがたどれたのだと思うと、複雑な思いも交錯する。

祖父の金命坤(きむ・みょんごん 一部記載は金明根)が日本に渡ってきたのは戦中、14歳のときだった。今は多くの観光客が日本からも訪れる、朝鮮半島南端の港町、釜山からだった。本籍は書類上、釜山から見て北西約90キロに位置する、現在の大邱広域市の辺りだ。

最初に記載されていた祖父の住所は、京都市伏見区。そして1948年に父が生まれた後はしばらく、大阪市西成区で暮らしていたようだ。祖父の職業欄には、「飲食店」や「衣服生地仲介」とある。西成を離れた後は、群馬や栃木、東京など各地を転々とした形跡があった。仕事の関係だろうか。それとも何か、別の理由があったのだろうか。とにかく、どこかに落ち着いて暮らしていたわけではないことは確かだった。そして残念ながら、私が生まれて数年後に、祖父は既に他界してしまっていた。父が祖父との関係を断っていなければ、幼い頃に会えていた可能性もあったということだ。

交付された祖父の外国人登録原票。

よく見ると、父がまだ小学校在学の年齢のとき、「保護者」がいつの間にか変わっていることが分かる。苗字も全く違うその人を、父は「叔父」と呼んでいたが、血のつながりがあったかどうかは分からない。

私たちの家には父の持ち物として唯一、古びた新宿区内の小学校の卒業アルバムが残っている。茶褐色のカバーを開くと、モノクロの集合写真が表れるが、そこに父の顔も名前も載っていない。「叔父」は仕事の都合で、父を引き取ったり施設に預けていたりを繰り返していたようだ。住所からして、卒業の直前まで、父はこの学校にいたはずだ。一緒にこの学校を旅立てなかった父を気遣い、先生がアルバムだけでもと送ってくれたのだろうか。過去の痕跡を殆ど残していなかった父が、このアルバムだけは保管していたことを考えると、何か思いがあったのかもしれない。

やがて父は14歳で叔父の家を飛び出し、中学にも通わず、老舗の鰻料理店で住み込みで働き始めた。その後独立し、新橋に構えたその店で、私の母がアルバイトとして働きはじめたのが二人の出会いだった。母が知っていることと外国人登録原票の情報をつなぎ合わせても、分かっていることはほぼこれだけだった。母は、父の両親の名前も存在も知らなかった。

亡くなった父はこうして、不安定な生活の中で、まともに教育を受けられる状況ではなかったからこそ、文字をすらすら読むことが難しかったのだろう。

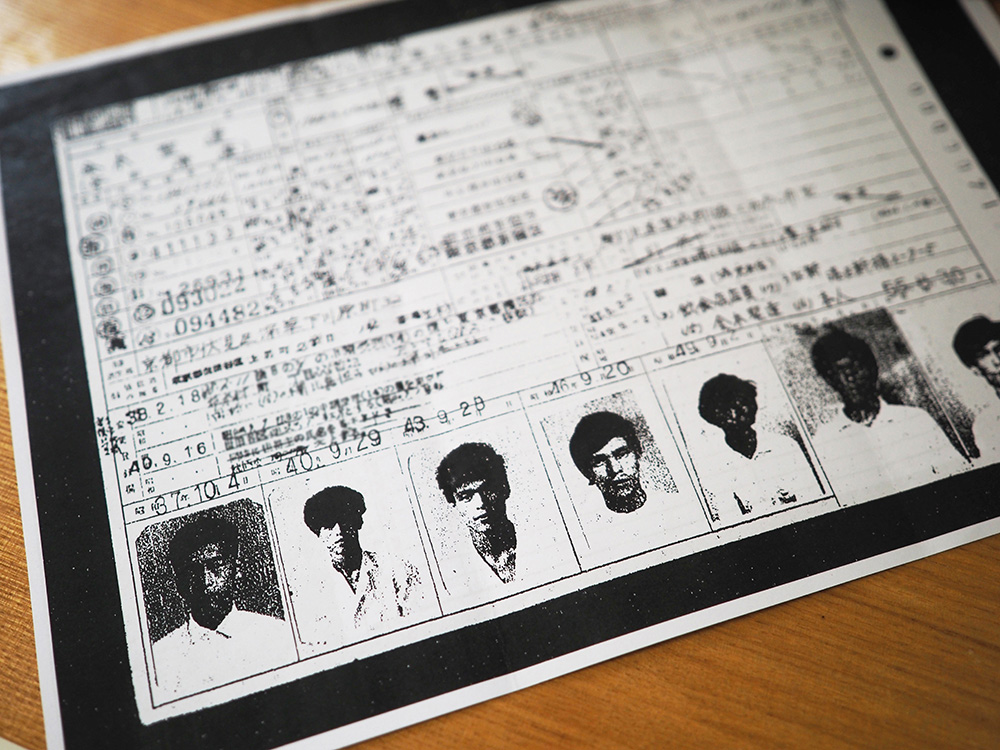

登録原票には、3年ごとに指紋押捺し、その度に撮影された顔写真が並んでいた。少し頼りなげに見える青年から恰幅のいいおじいさんとなった祖父、昔から細身のままの父。けれどもそこに並ぶ父の目はうつろで、私が知っている、和やかな笑顔を浮かべた父の顔ではなかった。日本で生まれながら、外国人として「管理」され続けることを、父はどう、感じていたのだろうか。

父の外国人登録原票。

9月、父の生家があった京都市伏見区深草の周辺を、ジャーナリストの中村一成(なかむら・いるそん)さんと共に歩いた。一成さんが見つけてきてくれた昔の地図をたどると、ハーモニカ状の住居の並びに、「金」の文字が刻まれている。今はもう駐車場となってアスファルトに覆われ、生活の痕跡はほぼ消し去られていた。

京都市伏見区、父の生家跡。

父の生家跡から鴨川を渡って北に進むと、そこは多くの在日コリアンが暮らしてきた東九条だ。とりわけ鴨川と高瀬川に挟まれた二重堤防部分は、かつて電気や水道、ガスなどのライフラインが全くない劣悪な環境だったという。法的に住宅地として認められていなかったために、行政からも立ち退きを言い渡され、周囲から「ゼロ番地」「ていぼう」と蔑まれていた。

1960年代の地図には、父の生家らしき場所に「金」の文字が残る。

今では高瀬川の一部が埋め立てられ、そこに3棟の公営住宅が建っている。この地で生き抜いてきた在日1世、2世たちもすでに高齢となり、出会ったハルモニ(おばあちゃん)たちの中には100歳を超える方もいた。

東九条にある、京都コリアン生活センター「エルファ」で。

そして、父の生家跡から鴨川を挟んでほぼ川向のところには、2012年まで京都朝鮮第一初級学校があった。今では移転し、跡地にはホテルが建っているため、子どもたちが学んでいた頃の面影は殆ど残されていない。2009年12月から3回に渡り、「在特会」メンバーらがこの学校を襲撃し、生徒や関係者たちがまるで生きるに値しないかのような醜悪な言葉を拡声器で投げつけ続けた。彼らは差別をエンターテイメントのように消費した。子どもたちにとっては、命の危険を感じる経験だっただろう。そして、矛先を向けられたのは、子どもたちや学校に留まらなかった。彼らは近隣の高齢者施設まで、襲撃を試みたのだ。ネット上にいまだ残るその映像を見ながら、ふと思う。父はもしかすると、こういうものを、私たち子どもに見せたくなかったのではないか、と。

写真奥のホテルが建つ場所が、かつての京都朝鮮第一初級学校の敷地だった。

金尚均(きむ・さんぎゅん)さんは当時、学校のアボジ会(父親会)の副会長を務めていた。教鞭をとる大学での授業の合間、研究室で昼食をとろうとしていた矢先に、学校からの電話で襲撃を知り、自転車ですぐに駆けつけた。

「あの時感じたのは、日本語という共通言語を喋っているにも関わらず、話が通用しない恐さです。彼らが何を喋って、何を言っているのか、全然分からないんですよ」と、罵倒を浴びせられ続けた当時のことを振り返る。

尚均さんはかつて、「金城」という通名を名乗っていた。「金」という漢字がつく名前に在日コリアンが多いことを、小学校低学年の子どもたちでさえ知っていた。幼少期に周囲から差別の言葉を投げつけられる体験は、自身の出自をポジティブにとらえられることを阻んだという。

「金城」ではなく、本名を名乗るようになったのは大学時代だった。「やっぱり、嫌だったんですね、隠している自分が。楽になりました、本当に。今でいうたらマスク取った時みたいな、スカッとした感覚ですね」。

金尚均さん

尚均さんもパートナーも、朝鮮学校で学んだ経験はない。子どもが自分のアイデンティティーについて、ポジティブにとらえられる基盤を作れるよう、親としてできることは何かを考えた時、子どもたちを朝鮮学校に通わせることを選んだ。だからこそ在特会の襲撃は、「僕自身を否定しに来たのとほとんど変わらない」という。

事件が学校関係者や子どもたちに残した傷は深かった。「僕は子どもたちに、“学校は全然悪くないよ”“僕たちは悪くないよ”ってことあるごとに言ってきたんです。でもやっぱり事件当初、小学校4年生だった娘は、“朝鮮人って悪いの?”って尋ねてきたりしましたね」。

ヘイト集団から発せられる言葉の中には、特定の民族を虫や動物に例える表現が頻繁に表れる。「彼らは“ゴキブリ朝鮮人”って言ったりしますよね。あの表現には歴史的に意味があるんです。ゴキブリって叩いて殺しますよね。例えばナチス時代、ユダヤ人は“シラミ”って言われていました。ルワンダの殺害の時にも、“ゴキブリ”っていう言葉が用いられました。人間を、一般的に嫌われる生き物に例えることによって、殺しても良い存在だと、社会を扇動しているわけです」。

学校の跡地近くを流れる鴨川。川を渡って南側に、父の生家がある。

尚均さんに、私の父や祖父の外国人登録原票を見てもらった。生まれた年代は違うものの、尚均さんも父と同じ、日本で生まれた2世だ。「手続きなんかで役所に行く度に、自分のアイデンティティーと向き合わされるわけですよ。自分は日本に生まれ、日本で育ち、日本語もしゃべり、たまには納豆も食べ、でも役所に行くと“お前ら違うんやで”っていうことを知らされるわけです」。こうして否応なしに「他者」として制度の中に組み込まれていくことに、父なりの葛藤があったのかもしれない。

そして父のように、自分のルーツを子どもに隠して生きる在日コリアンは決して少なくなかったという。「僕の知ってる人はね、18歳くらいの時、たまたま役所に行って、お母さんが自分の外国人登録証のカードを落として、初めて知ったっていうてましたね」。

私は父に対し、「なぜ教えてくれなかったのか」と責める感情は一切ない。むしろ、隠さざるをえなかったのはなぜなのか、そういう生き方をせざるをえなかった背景は何か、それを探りたくて今の旅をしているのだと思う。

第一初級学校は、第三初級と「京都朝鮮初級学校」として統合され、2013年から新校舎に移った。

この旅を続けていると、多くの人たちが惜しみなく力になってくれる。「ルーツは大切だからね」と、温かな声をかけてくれる。私も「ルーツが大切」であることはどこかで分かっている。けれども「なぜ大切なのか」をまだ、上手く言語化することができない。そんな曖昧な気持ちを尚均さんに伝えると、和やかにこう、答えてくれた。

「自分がどういう風に生まれてきたのか、どういう風に育ってきたのか、ルーツを知るっていうことは、自分自身の背骨をちゃんと伸ばすことと同じやと思うんですよ。背骨なかったら生きられへんよね。自分の背骨をきっちりとつけて歩きましょうと、いうことかな」。

「お父さんがなぜ子どもにそのルーツを教えなかったのか、いろんな理由があると思う。教える術を知らなかったかもしれないし、それは分からない。ただ、いつか安田さんのように、子どもがそこに疑問を感じた時、なんで自分にとって“引っかかる”のかを考えるだけでも、すごくいい機会やと思う。疑問を疑問として、ほったらかすんじゃなくて、なぜそうやって“引っかかる”のかと向き合ってみる。今それ、されてんねんね」。

子どもたちが朝鮮学校に通う機会を築いた尚均さん、子どもたちを「日本人」として育て、自分の歩んできた道のりを最期まで語らなかった私の父。一見、真逆の行動のようで、根底にある葛藤は、確かに重なるものがあった。二人とも、子どもが自分自身を肯定して生きられるよう、最善の道は何かを、揺れ動きながらも考えぬき、選択してきたのだ。

鴨川沿いを一緒に歩いてくれた中村一成さん (C)Shiori Ito

父の生家の周りを共に歩いてくれた、中村一成さんの母方の家族も在日コリアンだった。母は自身の出自を必死に隠そうとしてきたものの、一成さんは子どもの頃から、母が「日本人」ではないことに気が付いていた。一成さんが物心ついた頃には、父は酒に酔い、家の中で暴れては物を破壊していた。夜中に母を踏みつけ、唾を吐き、口をつくのは民族差別の言葉だった。「私は日本人や」と泣きながら母が父の足にすがっていた姿は、今でも思い返すことに苦痛が伴うという。

人は理由なく、自身のルーツを隠したり、切り離そうとしたりはしないだろう。もしかすると私自身のルーツを探る旅を、父は望んでいないのではないか、これ以上知らないでほしいと思っているのではないか…そんな疑問を抱いた時、率直に一成さんに尋ねてみたことがあった。一成さん自身も長らく、母が自分の出自を恨んでいるのではないかと思ってきたという。「ある時、母親に出自のことを尋ねてみたことがあったんです。祖母が焼肉屋をやっていたこと、在日の集住地域に暮らしていた時期があったこと、日本国籍を取ったときのこと、随分と語ってくれました。それは、私の中では大きな経験でした。この人は自分の出自を捨て去ったものとしてとらえているのではなく、本当は言える時を待っていたのではないか、と思ったんです」。

東九条の「エルファ」で、玄関まで見送ってくれたハルモニの手。温かく、柔らかだった。

複雑に絡み合う出自への思いの狭間で、あの時なぜ尋ねなかったのか、あの時なぜああいう態度をとってしまったのか、私のように“取り返しのつかなさ”を抱えて生きている人は決して、少なくないはずだ。私が幼い頃、父に投げつけてしまった「お父さん、日本人じゃないみたい」という言葉は、果たして「知らなかったから」「幼かったから」で考えることを止めていいものなのだろうか。今もしあの時に戻れるのなら、喜んで父のたどたどしい読み聞かせに耳を傾けるだろう。けれども父はもう、この世にはいない。そして今、父のように、息をひそめながら生きる人たちがどれほどいるのだろうか。

京都朝鮮学校が襲撃されてから10年以上経った今も、各地でヘイト街宣が繰り返され、ネット上には読むに堪えない罵詈雑言が溢れている。ヘイトクライムに歯止めをかけるための法体系が、残念ながらこの国には乏しい。こうして伝える仕事を続け、ルーツとは何かを考えることが、父が私に託してくれた役割なのだとしたら、次世代が差別の矛先を突きつけられ、沈黙を強いられることがないよう、写真で、言葉で、抗い続けたい、と改めて思う。

父が店を開いていた新橋でもヘイト行進が行われた。「終着地」の公園で、遊んでいた子どもたちを親御さんたちが急いで連れ出していた。カウンター(ヘイトに反対する市民)側は警察に阻まれ、中に入ることさえできなかった。

この旅はまだ、入り口に立ったばかりだ。父にまつわる書類を集める中で、父の出生届を手にすることができた。そして、これまで名前しか分からなかった祖母、金玉子(きむ・おっちゃ)の生年月日を初めて知ることができた。名前、住所、生年月日が分かれば、これまで手がかりがほぼなかった、祖母の外国人登録原票の交付が叶うかもしれない。10月、分かる限りの情報を目いっぱい書類に書き込み、私は入管からの返答を待った。交付請求したその日から、かたんとポストに何かが投函される音がする度、「もしかしたら?」と玄関まで飛んでいく…その繰り返しだった。

一方で、複雑な思いだった。外国人登録原票は、死亡している人のものしか交付請求することができない。祖母が生きていれば、93歳になるだろうか。生きていたら、書類でたどることはできない。登録原票が私の手元に届けば、それはもう、祖母が生きていないことを意味する。

この続きはまた、分かる限りの祖母の歩みと共に書こうと思う。

父と海水浴に行った日に。

(写真・文 安田菜津紀 / 2020年12月)

あわせて読みたい

■ 2021年夏特集「この社会は本当に『戦後』を迎えたのか?」

■ 国籍と遺書、兄への手紙 [2020.3.12/安田菜津紀]

■ 探しています、祖母の生きた証を[2021.1.5/安田菜津紀]

■ ヘイトクライムに抗う ―憎悪のピラミッドを積み重ねないために―[2020.12.2/佐藤慧]

「それぞれの声が社会をつくる」

Dialogue for Peopleの取材、情報発信の活動は、皆さまからのご寄付によって成り立っています。2020年冬は「それぞれの声が社会をつくる」と題し、民主主義のアップデートをテーマとした特集を実施中です。一人一人の声を「伝える」ことから「共感」を育み、「対話」を生み出すこの取り組みを支えるため、あたたかなご支援・ご協力をよろしくお願いします。